Renard

Le renard est un mammifère carnivore appartenant à la famille des canidés. Présent sur presque tous les continents, il se distinguent par son adaptabilité remarquable, tant dans les environnements naturels que dans les milieux anthropisés. Le genre Vulpes, auquel appartient le renard roux (Vulpes vulpes), est le plus emblématique, mais il existe plusieurs espèces aux morphologies et comportements variés. Omnivores opportunistes, les renards suscitent un intérêt aussi bien scientifique que culturel. Leur présence dans les mythes, les contes et les superstitions témoigne de leur place particulière dans la culture humaine.

Le renard présente une morphologie fine et élancée, adaptée à la course et à la chasse discrète. Il mesure généralement entre 60 et 90 cm de long, avec une queue touffue pouvant atteindre 50 cm. Son poids varie de 3 à 14 kg selon les espèces et les régions. Son museau pointu, ses grandes oreilles dressées et ses yeux à pupille verticale lui confèrent une excellente acuité visuelle, notamment dans l’obscurité. Sa dentition complète, composée de 42 dents, permet une alimentation variée.

Son pelage est dense et peut présenter des teintes allant du rouge vif au gris cendré, en passant par le brun, le blanc ou le noir selon les espèces et les saisons. En hiver, son pelage devient plus épais, assurant une isolation thermique efficace. Les coussinets de ses pattes sont adaptés aux terrains variés, et ses griffes non rétractiles facilitent la fouille du sol. L’ouïe est extrêmement développée : un renard peut entendre le moindre bruissement sous la neige.

Les différences morphologiques entre espèces peuvent être notables : le fennec (Vulpes zerda) est de petite taille et possède d’immenses oreilles, alors que le renard polaire (Vulpes lagopus) a un corps trapu et des pattes courtes pour conserver la chaleur. La morphologie du renard reflète donc son extraordinaire plasticité écologique.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Les renards présentent une répartition géographique quasi mondiale, à l’exception de l’Antarctique et de certaines îles isolées. Le renard roux est l’espèce la plus largement distribuée, couvrant toute l’hémisphère Nord, de l’Arctique au nord de l’Afrique, en passant par l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. D’autres espèces occupent des niches écologiques plus restreintes : le fennec habite les déserts nord-africains, tandis que le renard polaire est confiné aux zones circumpolaires. Le renard de Blanford (Vulpes cana), par exemple, est adapté aux régions rocailleuses du Moyen-Orient. Cette diversité d’habitats s’explique par leur capacité d’adaptation aux conditions extrêmes.

Les renards peuvent vivre dans les forêts, les prairies, les montagnes, les déserts, les zones urbaines et périurbaines. En milieu rural ou naturel, ils établissent des terriers ou utilisent ceux d’autres animaux. En ville, ils logent sous les bâtiments, dans les parcs ou les jardins. L’urbanisation croissante ne les a pas éloignés, au contraire : on observe des populations stables, voire croissantes, dans les grandes agglomérations. Cette tolérance à l’environnement humain démontre leur flexibilité comportementale. En somme, les renards occupent une place unique parmi les carnivores par leur distribution étendue, rendue possible par leur écologie opportuniste.

Le régime alimentaire des renards est omnivore et opportuniste, ce qui contribue à leur succès évolutif. Ils consomment principalement de petits mammifères tels que les campagnols, mulots, lapins ou souris, mais s’attaquent aussi aux oiseaux, oeufs, reptiles, insectes et amphibiens.

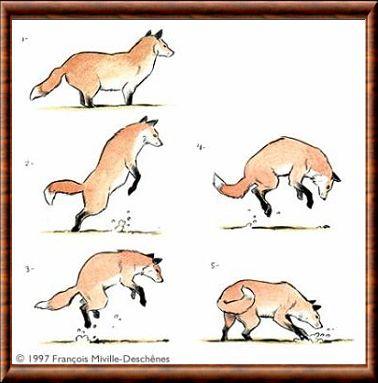

Le renard est un excellent chasseur, capable de bondir avec précision sur sa proie après l’avoir repérée par l’ouïe ou l’odorat. Il adapte son alimentation en fonction de la saison et de la disponibilité locale : en été, les fruits, baies, racines et champignons complètent son menu. Il n’est pas rare qu’il fouille les déchets humains en milieu urbain ou qu’il prélève de la nourriture dans les jardins et composts. Sa capacité à tirer parti de ressources variées en fait un prédateur généraliste. Contrairement à d’autres carnivores, il stocke parfois ses surplus de nourriture pour les périodes plus difficiles, notamment en hiver.

Le fennec, vivant en zone aride, obtient une grande partie de son eau à partir de sa nourriture, tandis que le renard polaire dépend surtout de la chasse aux lemmings. Cette plasticité alimentaire est un atout majeur dans des environnements changeants. L’efficacité du renard comme chasseur et charognard explique aussi ses interactions fréquentes avec les activités humaines, où il est parfois perçu comme un nuisible.

© François Miville-Deschênes

La reproduction chez les renards varie légèrement selon les espèces, mais certains traits sont communs. Chez le renard roux, la saison de reproduction a lieu une fois par an, en hiver, généralement entre décembre et février. La période de gestation dure entre 49 et 55 jours. La mise bas a lieu au printemps, souvent dans un terrier aménagé, où la femelle donne naissance à une portée de 4 à 6 petits en moyenne, parfois plus selon l’abondance alimentaire. À la naissance, les renardeaux sont aveugles, sourds et totalement dépendants de leur mère. Le mâle, fidèle pendant la période de reproduction, joue un rôle actif en rapportant de la nourriture à la femelle et aux jeunes. L’allaitement dure environ un mois, et les petits commencent à sortir du terrier vers cinq semaines. Ils apprennent alors à chasser et à reconnaître les dangers sous la surveillance parentale. L’indépendance complète est acquise vers 5 à 6 mois. Les jeunes peuvent alors se disperser ou rester quelque temps sur le territoire natal.

Chez certaines espèces comme le renard polaire, la monogamie est courante et la coopération entre partenaires est renforcée. La maturité sexuelle est atteinte vers l’âge de 10 à 12 mois. Les conditions environnementales, la disponibilité alimentaire et la pression humaine influencent fortement le succès reproducteur des renards, qui montrent néanmoins une grande résilience.

© Byrdyak - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le comportement des renards est marqué par leur discrétion, leur autonomie et leur grande adaptabilité. Ce sont des animaux généralement solitaires en dehors de la période de reproduction, même si certaines espèces peuvent adopter un mode de vie semi-social selon les ressources disponibles. Le renard marque son territoire à l’aide de glandes odorantes et d’urine, et se montre territorial, surtout les mâles pendant la saison des amours. Il est principalement crépusculaire et nocturne, bien qu’on puisse le voir actif en journée dans des zones peu perturbées ou lorsque la nourriture l’exige. Son intelligence se manifeste dans des stratégies de chasse élaborées, la prudence vis-à-vis des pièges ou des humains, et une capacité à apprendre rapidement. Il communique par des sons variés – aboiements, glapissements, grognements – mais aussi par postures et signaux olfactifs.

Le renard utilise des terriers pour se reposer ou élever ses petits, souvent creusés dans des talus ou réutilisés après d’autres animaux. Son comportement ludique est également observé, notamment chez les jeunes ou lors d’interactions entre adultes. En zone urbaine, il adapte son rythme d’activité et son comportement pour éviter les humains tout en profitant des ressources disponibles. Cette flexibilité comportementale explique en grande partie son succès écologique dans des milieux variés et parfois hostiles.

Les renards, bien qu’agiles et prudents, ne sont pas à l’abri de la prédation. Leurs principaux prédateurs varient selon les régions. En Europe, les loups, lynx, grands rapaces (notamment les aigles royaux) et chiens domestiques peuvent s’attaquer aux adultes ou aux jeunes. En Amérique du Nord, le coyote est un concurrent direct et parfois un prédateur. En milieu arctique, le renard polaire peut être victime de l’ours polaire ou de certains grands oiseaux. Les jeunes, plus vulnérables, sont parfois capturés par des blaireaux, renards adultes, ou oiseaux de proie.

Cependant, la menace la plus importante vient des activités humaines : piégeage, chasse, collisions routières, empoisonnements et destruction d’habitat réduisent considérablement leurs populations dans certaines régions. Les maladies comme la gale sarcoptique ou la rage, transmises naturellement ou par interaction avec les animaux domestiques, sont aussi des causes de mortalité importantes. Malgré ces menaces, les renards compensent par une fécondité élevée et une bonne capacité de dispersion. En milieu urbain, leur mortalité reste élevée à cause de la circulation, mais leur tolérance à la présence humaine limite leur exposition aux prédateurs naturels. Le renard reste néanmoins en équilibre précaire entre ses capacités de survie et les risques de prédation, qu’ils soient naturels ou anthropiques.

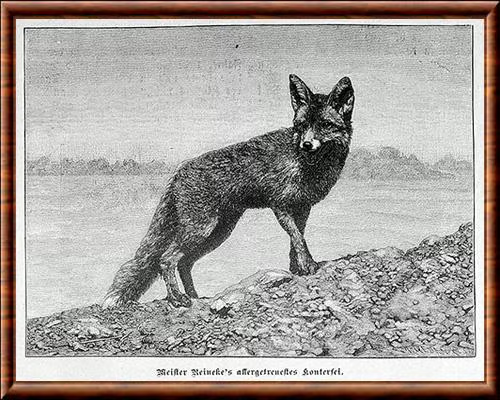

Image tirée de la page 297 du journal Die Gartenlaube, 1887

CC0 (Domaine public)

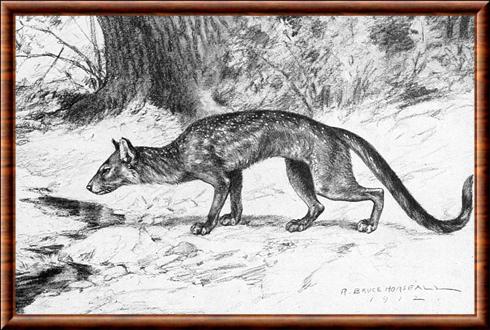

CC0 (Domaine public)Les renards appartiennent à la famille des canidés, groupe dont les origines remontent à environ 40 millions d’années en Amérique du Nord. Le genre Vulpes est apparu plus récemment, probablement au cours du Miocène, il y a environ 7 à 10 millions d’années. L’évolution des renards a été marquée par une diversification liée à la conquête de divers écosystèmes, depuis les toundras glacées jusqu’aux déserts arides. Leurs caractéristiques – taille réduite, museau allongé, sens développés, régime omnivore – sont le fruit d’une évolution vers une niche écologique de prédateur opportuniste. Des espèces fossiles proches de Vulpes ont été trouvées en Eurasie et en Afrique, témoignant de plusieurs vagues de colonisation intercontinentales. Le renard roux, aujourd’hui largement répandu, a vu son aire s’étendre avec l’aide involontaire de l’homme, notamment en Australie où il a été introduit au XIXe siècle. Cette dispersion mondiale reflète leur succès adaptatif. Les comparaisons génétiques entre espèces révèlent une parenté étroite entre le renard roux, le renard polaire et le renard véloce, tout en soulignant une divergence ancienne avec d’autres canidés comme les chacals ou les loups. Le régime alimentaire diversifié du renard, lui vient sans doute d'Hesperocyon, un ancêtre des canidés modernes qui vivait il y a environ 35 millions d’années en Amérique du Nord. Depuis, la morphologie du renard a évolué. Ainsi, les renards représentent une lignée spécialisée dans la discrétion, la polyvalence alimentaire et la survie en milieux variés, issues d’une évolution progressive mais efficace.

Auteur: Robert Bruce Horsfall - Wikimedia Commons

CC0 (Domaine public)

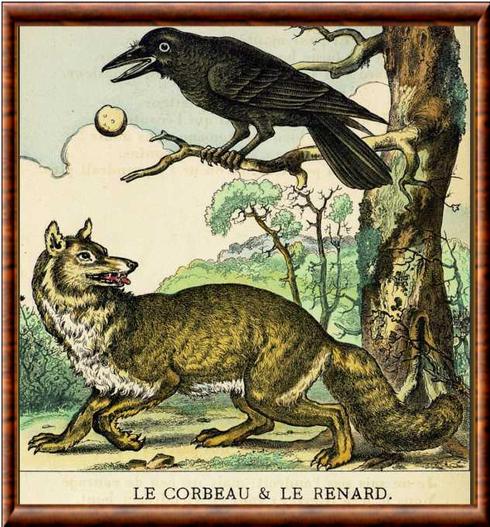

CC0 (Domaine public)Les renards occupent une place de choix dans les traditions, les mythes et les croyances à travers le monde. Leur comportement discret, leur ruse apparente et leur regard perçant en ont fait des symboles ambigus, tantôt admirés, tantôt redoutés.

- En Europe, le renard est souvent associé à la ruse et à la tromperie, comme en témoignent les fables d’Ésope ou le Roman de Renart au Moyen Âge.

- En Asie, notamment au Japon, le kitsune est une créature mythologique puissante, capable de se transformer en humain, de manipuler les esprits ou de porter chance. En Chine, les renards à neuf queues (huli jing) sont également ambivalents : tantôt divinités bienveillantes, tantôt esprits manipulateurs.

- Chez de nombreux peuples autochtones d’Amérique, le renard est un trickster, un personnage malin capable de tromper les autres mais aussi d’apporter la connaissance.

- En Afrique, certaines traditions lui attribuent un rôle de messager entre les mondes.

Ces récits soulignent une fascination universelle pour cet animal aux allures furtives. Aujourd’hui encore, les croyances populaires, superstitions et symboles liés au renard se retrouvent dans les arts, la littérature, les tatouages ou les jeux vidéo. Ce riche imaginaire reflète la manière dont l’homme perçoit l’intelligence et la liberté à travers le regard d’un animal insaisissable.

Source: Éducation toutCOMMENT

Le terme "renard" désigne couramment plusieurs espèces de canidés, dont la majorité appartient au genre Vulpes, mais pas uniquement. Le mot "renard" recouvre donc un ensemble d’espèces assez diversifiées, regroupées dans plusieurs genres différents. Tous partagent des traits morphologiques similaires (petite taille, museau pointu, queue touffue), mais présentent une diversité écologique et comportementale importante selon leur répartition géographique.

* Renard à petites oreilles (chien des buissons aux oreilles courtes) - Atelocynus microtis

* Renard des savanes - Cerdocyon thous

* Dusicyon

* Renard des Malouines (Loup des Falkland) - Dusicyon australis †

* Renard chenu - Lycalopex vetulus

* Renard d'Aszara - Lycalopex gymnocercus

* Renard de Darwin - Lycalopex fulvipes

* Renard de Magellan - Lycalopex culpaeus

* Renard du désert austral - Lycalopex sechurae

* Renard gris d'Argentine - Lycalopex griseus

* Otocyon

* Renard à oreilles de chauve-souris (Otocyon) - Otocyon megalotis

* Urocyon

* Renard gris d'Amérique - Urocyon cinereoargenteus

* Renard gris insulaire - Urocyon littoralis

* Vulpes

* Renard des sables (Fennec) - Vulpes zerda

* Renard corsac - Vulpes corsac

* Renard de Blanford - Vulpes cana

* Renard de Rüppell - Vulpes rueppellii

* Renard du Bengale - Vulpes bengalensis

* Renard du Cap - Vulpes chama

* Renard du Tibet - Vulpes ferrilata

* Renard nain - Vulpes macrotis

* Renard pâle - Vulpes pallida

* Renard polaire - Vulpes lagopus

* Renard roux - Vulpes vulpes

* Renard véloce - Vulpes velox

| Nom commun | Renard |

| English name | Fox |

| Español nombre | Zorro |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

* Liens internes

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

* Bibliographie

Macdonald, D. W., & Sillero-Zubiri, C. (Eds.) (2004). The Biology and Conservation of Wild Canids. Oxford University Press.

Macdonald, D. W., & Sillero-Zubiri, C. (Eds.) (2004). The Biology and Conservation of Wild Canids. Oxford University Press.

Nowak, R. M. (1999). Walker's Mammals of the World (6th ed.). Johns Hopkins University Press.

Nowak, R. M. (1999). Walker's Mammals of the World (6th ed.). Johns Hopkins University Press.

Larivière, S. & Pasitschniak-Arts, M. (1996). Vulpes vulpes. Mammalian Species, 537, 1–11.

Larivière, S. & Pasitschniak-Arts, M. (1996). Vulpes vulpes. Mammalian Species, 537, 1–11.

Wilson, D. E., & Mittermeier, R. A. (Eds.) (2009). Handbook of the Mammals of the World. Vol. 1: Carnivores. Lynx Edicions.

Wilson, D. E., & Mittermeier, R. A. (Eds.) (2009). Handbook of the Mammals of the World. Vol. 1: Carnivores. Lynx Edicions.

Aubry, K. B., et al. (2009). Genetic structure of red fox populations across North America. Canadian Journal of Zoology, 87(9), 833–847.

Aubry, K. B., et al. (2009). Genetic structure of red fox populations across North America. Canadian Journal of Zoology, 87(9), 833–847.

Geffen, E., et al. (1992). Population structure and habitat use of foxes in Israel. Ecology, 73(2), 681–690.

Geffen, E., et al. (1992). Population structure and habitat use of foxes in Israel. Ecology, 73(2), 681–690.

Biedermann, H. (1996). Dictionnaire des symboles : mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. Robert Laffont.

Biedermann, H. (1996). Dictionnaire des symboles : mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. Robert Laffont.

Leach, M. (Ed.) (1984). Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend. Harper & Row.

Leach, M. (Ed.) (1984). Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend. Harper & Row.