Renard chenu (Lycalopex vetulus)

Le renard chenu (Lycalopex vetulus) est un petit canidé endémique d'Amérique du Sud, principalement présent dans les régions de savane et de cerrado. Cette espèce se distingue par son pelage grisâtre, ses pattes fines et une queue relativement courte. Adapté à des environnements ouverts, ce renard joue un rôle écologique important dans son habitat, notamment en tant que régulateur des populations de petits mammifères et d'insectes. Son mode de vie insectivore et sa distribution restreinte le rendent particulièrement vulnérable aux pressions anthropiques, notamment la fragmentation de l’habitat et les conflits avec les humains. Le renard chenu est également appelé Renard du Brésil ou Renard cendré.

© Steven Whitebread - iNaturalist

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)Le renard chenu présente une morphologie adaptée à son environnement, caractérisée par une stature svelte et élégante. Sa taille moyenne est d'environ 50 à 70 cm de longueur corporelle, avec une queue mesurant entre 25 et 35 cm. Son poids varie généralement de 2,5 à 4 kg, ce qui en fait l'un des plus petits canidés du genre Lycalopex.

Le pelage est majoritairement grisâtre sur le dos, avec des nuances de roux ou de chamois sur les flancs et les pattes. Le ventre est plus clair, souvent blanchâtre ou crème. La queue est généralement plus foncée vers l'extrémité, souvent avec une tache noire distincte près de la base et une pointe noire. Le museau est effilé et de couleur noire, contrastant avec le pelage facial. Des marques sombres peuvent parfois être observées autour des yeux, donnant au visage une expression caractéristique.

Les pattes sont relativement fines et longues, conférant au renard une agilité certaine pour la chasse et la déplacement dans les hautes herbes de la savane. Ses oreilles sont de taille moyenne, dressées et pointues, contribuant à une excellente audition essentielle pour la détection de proies. La dentition est typique des canidés, avec des canines bien développées pour la capture des proies, ainsi que des prémolaires et molaires adaptées à un régime omnivore. L'ensemble de ces caractéristiques physiques permet au renard chenu de se fondre efficacement dans son environnement et de prospérer dans les écosystèmes ouverts qu'il occupe.

© Nayer Youakim - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

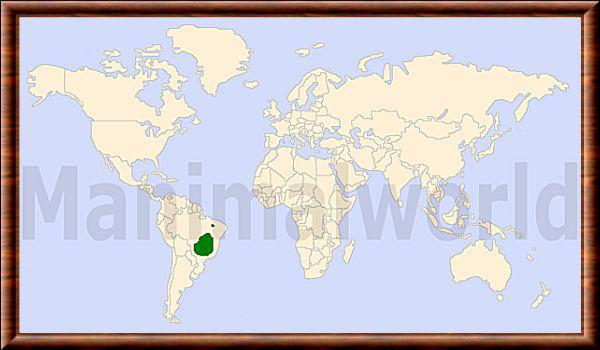

All rights reserved (Tous droits réservés)Le renard chenu est une espèce endémique du Brésil. Sa répartition géographique est majoritairement liée à l’écosystème du Cerrado. Il est plus fréquent dans sa région centre-sud, bien qu’on le trouve aussi dans des zones de transition comme les parties sèches du Pantanal et certains écotones au nord du Mato Grosso. Son aire s’étend du nord de São Paulo au nord du Piauí et au centre-est du Maranhão, incluant aussi le Goiás, le Distrito Federal, le Tocantins, le Minas Gerais occidental, le sud de la Bahia et le sud du Rondônia. Quelques signalements isolés suggèrent sa présence dans des zones de contact entre le Cerrado et la forêt atlantique ou la Caatinga.

Trois régions posent problème en raison d’une documentation insuffisante : la frontière ouest vers la Bolivie, la région nord-est (où le renard crabier est souvent confondu avec le renard chenu), et le Paraná, où des signalements non confirmés subsistent. L’identification de l’espèce est compliquée par sa ressemblance avec le renard crabier et le renard d'Aszara, notamment en raison de variations de pelage. Une zone d’hybridation entre le renard chenu et le renard d'Aszara pourrait exister dans le sud-ouest de São Paulo.

L’identification fiable repose moins sur la couleur que sur la morphologie : le renard chenu est plus petit, possède une tête plus fine et montre une tache sombre à la base et à l’extrémité de la queue. Le renard d'Aszara, bien plus grand (jusqu’à 8 kg), partage certains motifs mais reste distinct par sa corpulence.

L'habitat typique de ce renard est le Cerrado, une savane arborée et arbustive brésilienne. On le trouve également dans les régions semi-désertiques du Sertão et de la Caatinga. Le Pantanal humide, en revanche, offre un habitat moins favorable, où on la rencontre rarement. Le renard chenu est absent des forêts tropicales humides. En raison de l'activité humaine, les pâturages sont également devenus un habitat pour cette espèce.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le régime alimentaire du renard chenu est remarquablement opportuniste et diversifié, reflétant son adaptation aux ressources disponibles dans son habitat de savane et de cerrado. Bien qu'il soit classé comme carnivore, son alimentation est en réalité omnivore, avec une forte prépondérance pour les insectes, notamment les termites et les sauterelles, qui constituent une part significative de son apport calorique. Il consomme également une grande variété de petits vertébrés, tels que des rongeurs (souris, rats), des petits oiseaux, des lézards et parfois des serpents. Les invertébrés, en particulier les arthropodes, sont des proies faciles d'accès et abondantes, ce qui explique leur importance dans son régime. En périodes de pénurie, le renard chenu se tourne vers les fruits, les baies et d'autres matières végétales. Cette flexibilité alimentaire lui permet de survivre dans des environnements où les ressources peuvent varier saisonnièrement.

La chasse se déroule généralement la nuit, le renard utilisant son ouïe fine et son odorat développé pour localiser ses proies. Il est connu pour chasser en solitaire, souvent en patrouillant de vastes territoires. Cette capacité à diversifier son alimentation en fonction de la disponibilité des ressources est un facteur clé de son succès écologique dans des habitats parfois imprévisibles. Son rôle en tant que prédateur d'insectes contribue également au maintien de l'équilibre des écosystèmes dans lesquels il évolue.

© Alexandre da Silva Medeiros - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

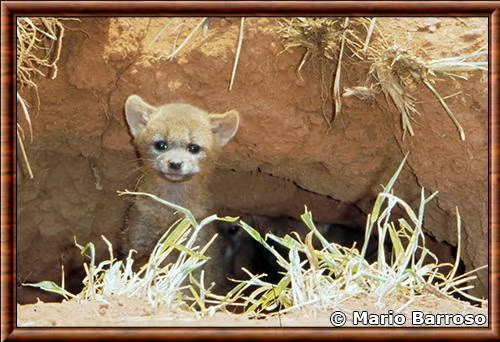

CC-BY-NC (Certains droits réservés)La reproduction du renard chenu suit un cycle annuel, avec une période généralement synchronisée avec les saisons les plus favorables, assurant ainsi une meilleure survie des jeunes. Bien que les données spécifiques sur la reproduction de cette espèce soient moins nombreuses que pour d'autres canidés plus étudiés, on estime que la période de reproduction principale se situe entre avril et juillet, coïncidant souvent avec la fin de la saison sèche et le début de la saison des pluies au Brésil, ce qui assure une abondance de nourriture pour les mères et les nouveau-nés.

La gestation dure environ 50 à 60 jours. La femelle met bas dans une tanière, qui peut être un terrier abandonné par un autre animal, une crevasse rocheuse, ou un abri naturel bien dissimulé. La portée est généralement petite, comptant entre 2 et 4 renardeaux, bien que des portées plus grandes aient été occasionnellement observées. À la naissance, les jeunes sont aveugles, sourds et entièrement dépendants de leur mère. Ils restent dans la tanière pendant plusieurs semaines, nourris exclusivement du lait maternel. Le mâle participe potentiellement à l'éducation et à la protection des jeunes, mais le rôle exact de chaque parent peut varier. Les renardeaux commencent à explorer les environs de la tanière et à consommer des aliments solides après quelques semaines. Le sevrage intervient progressivement, et les jeunes acquièrent leur indépendance après quelques mois, devenant sexuellement matures vers l'âge d'un an. Le faible taux de reproduction et la petite taille des portées soulignent l'importance de la conservation de cette espèce, qui ne compense pas rapidement les pertes démographiques.

L’espérance de vie du renard chenu varie selon qu’il vit à l’état sauvage ou en captivité. Dans son habitat naturel, l’espérance de vie moyenne est estimée entre 5 et 8 ans, bien que certains individus puissent vivre plus longtemps en l’absence de menaces majeures. En captivité, les conditions de vie plus stables, l’absence de prédateurs, les soins vétérinaires et une alimentation régulière permettent au renard chenu de vivre plus longtemps. Il peut alors atteindre jusqu’à 11 ou 12 ans, voire exceptionnellement 13 ans dans des établissements zoologiques spécialisés. Toutefois, cette longévité prolongée en captivité ne reflète pas toujours la réalité écologique de l’espèce, qui est adaptée à un environnement dynamique et changeant. Le suivi de l’espérance de vie dans la nature reste difficile en raison de la discrétion de l’espèce, mais les données disponibles indiquent une longévité relativement courte, typique des petits carnivores insectivores soumis à de fortes pressions naturelles et anthropiques.

© Mario Barroso - iNaturalist

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)Le comportement du renard chenu est principalement nocturne et solitaire, bien qu'il puisse être observé à l'aube ou au crépuscule, surtout dans les zones où la perturbation humaine est moindre. Son activité principale durant la nuit est la recherche de nourriture. Ce canidé est particulièrement agile et discret, se déplaçant avec précaution dans son environnement pour détecter les proies. Il utilise un ensemble de sens très développés, notamment l'ouïe fine et l'odorat, pour localiser les insectes et les petits vertébrés dans l'herbe ou sous terre.

Le renard chenu est territorial, et les individus marquent leur territoire par des dépôts fécaux et urinaires, bien que l'étendue et la nature exacte de ces territoires puissent varier en fonction de la disponibilité des ressources et de la densité des populations. Les interactions sociales entre adultes sont limitées en dehors de la période de reproduction. Lorsqu'ils se rencontrent, les renards peuvent manifester des comportements de soumission ou d'agressivité pour établir une hiérarchie ou éviter les conflits. La communication se fait par des vocalisations variées, allant de petits jappements à des hurlements plus prolongés, ainsi que par des signaux olfactifs et visuels.

Bien qu'il soit majoritairement terrestre, le renard chenu possède une certaine capacité à grimper, ce qui peut lui être utile pour échapper aux prédateurs ou accéder à certaines ressources alimentaires. Son comportement de chasse est méthodique, souvent caractérisé par des arrêts et des écoutes attentives avant de bondir sur sa proie. Cette combinaison de discrétion, d'agilité et de sens aiguisés lui permet de s'adapter efficacement à la vie dans les savanes ouvertes.

© Bruno Oliani - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le renard chenu, en dépit de sa discrétion, fait face à plusieurs prédateurs naturels au sein de son écosystème sud-américain, ce qui exerce une pression sélective constante sur ses populations. Parmi les principaux prédateurs figurent les grands félins comme le puma (Puma concolor) et l'ocelot (Leopardus pardalis), qui sont des chasseurs opportunistes et capables de capturer des canidés de cette taille. Les grands rapaces, tels que la harpie féroce (Harpia harpyja) ou d'autres espèces d'aigles de la région, peuvent également s'attaquer aux jeunes renards ou même aux adultes, particulièrement lorsqu'ils sont à découvert dans les savanes.

Les serpents de grande taille, bien que moins fréquents comme prédateurs des adultes, peuvent représenter une menace significative pour les renardeaux dans les tanières. De plus, d'autres canidés de plus grande taille, comme le loup à crinière (Chrysocyon brachyurus), bien qu'ils occupent une niche écologique légèrement différente, peuvent occasionnellement entrer en compétition avec le renard chenu pour les ressources ou même les considérer comme des proies si l'occasion se présente.

Les chiens domestiques errants, en particulier dans les zones proches des habitations humaines, représentent également une menace croissante pour les populations de renards chenus, non seulement par la prédation directe, mais aussi par la transmission de maladies. Face à ces menaces, le renard chenu utilise sa rapidité, son agilité et sa capacité à se dissimuler dans la végétation dense pour échapper à ses poursuivants. Son comportement nocturne réduit également les risques de rencontre avec certains prédateurs diurnes, contribuant à sa survie dans un environnement complexe et dangereux.

© Bruno Henrique Aranda - iNaturalist

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)Le renard chenu est menacé principalement par la destruction de son habitat, notamment dans le biome du cerrado, auquel il est endémique. L’expansion de l’agriculture, l’exploitation forestière, l’urbanisation et les infrastructures routières ont entraîné une fragmentation sévère des habitats, surtout dans les États de São Paulo et du Minas Gerais, où les fragments naturels sont désormais isolés de la partie nord du biome.

Les accidents routiers représentent l'une des principales causes de mortalité directe, suivis des attaques de chiens domestiques et des persécutions humaines motivées par la croyance erronée selon laquelle le renard s’en prend aux volailles, bien qu’elles soient absentes de son régime alimentaire. À Cumari (Goiás), sur 40 individus suivis, 29 décès ont été documentés : collisions (5), chiens (1), tirs ou empoisonnements (3), prédation par pumas (7), vieillesse (1), et 12 causes indéterminées.

Le rapprochement croissant entre renards, humains et animaux domestiques accroît le risque d’échanges pathogènes. Un cas d’infection de la maladie de Carré a été observé, transmis par des chiens, avec des symptômes comparables à ceux des canidés domestiques. Deux cas de parvovirus canin ont aussi été rapportés. Bien qu’aucun cas de rage n’ait été confirmé, une séroprévalence élevée pour Trypanosoma cruzi (71 %) et Leptospira spp. (14,2 %) a été observée dans deux populations. Cependant, l’impact clinique de ces agents reste inconnu.

Des études à long terme sont urgentes pour mieux comprendre la vulnérabilité du renard chenu aux maladies, notamment dans les zones anthropisées, et pour guider les mesures de conservation à l’échelle de son aire de répartition.

© Bruno Henrique Aranda - iNaturalist

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)Le renard chenu est une espèce moyennement en danger. Cependant, l'espèce se produisant dans des zones protégées du Brésil, la Liste rouge des espèces menacées de l'IUCN répertorie ce canidé dans la catégorie "Quasi menacé" (NT).

Le renard chenu est présent dans plusieurs parcs nationaux ainsi que dans des parcs d’État, des forêts domaniales, des réserves privées, des zones de protection de l’environnement et des monuments naturels municipaux.

Des lacunes scientifiques subsistent, notamment :

1) des données sur les populations vivant dans les zones protégées;

2) la dynamique dans les régions soumises à divers degrés d’altération humaine;

3) des estimations de natalité, mortalité et dispersion des jeunes;

4) des études sur la viabilité génétique des sous-populations et les risques d’hybridation avec le renard d'Aszara;

5) le rôle des maladies dans la dynamique des populations et le statut du renard chenu comme réservoir de pathogènes (leishmaniose, rage, gale, etc.).

Classé "vulnérable" en 2013 sur la Liste rouge brésilienne, le renard chenu a été intégré en 2018 au Plan national de conservation des canidés brésiliens (CENAP/ICMBio). Ce plan (2018–2022) encourage la préservation des habitats du cerrado et des initiatives de développement durable favorables à la biodiversité.

© Kennedy Borges - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du renard chenu est complexe et a subi plusieurs révisions au fil du temps, reflétant l'évolution de nos connaissances sur la phylogénie des canidés sud-américains. Initialement, cette espèce a été décrite pour la première fois par Peter Wilhelm Lund en 1842, qui l'a nommée Canis vetulus. Le genre Canis regroupait alors de nombreuses espèces de canidés, avant que des études plus approfondies ne permettent de les différencier. Pendant longtemps, le renard chenu a été inclus dans le genre Pseudalopex, un genre créé pour regrouper les "renards" sud-américains qui, malgré leur apparence vulpine, sont plus proches génétiquement des loups et des coyotes que des véritables renards (Vulpes). Cette classification reflétait l'idée que ces espèces formaient un groupe distinct au sein des Canidae. Cependant, des recherches plus récentes, notamment basées sur des analyses génétiques et moléculaires approfondies, ont conduit à une révision majeure de la taxonomie des canidés néotropicaux. Ces études ont démontré que le genre Pseudalopex n'était pas monophylétique et que les espèces qu'il contenait étaient en fait plus proches du genre Lycalopex. En conséquence, la plupart des espèces précédemment classées sous Pseudalopex ont été transférées dans le genre Lycalopex, qui comprend également d'autres espèces de renards sud-américains comme le renard des Andes (Lycalopex culpaeus) et le renard gris d'Argentine (Lycalopex griseus).

Cette transition taxonomique a été soutenue par des preuves génétiques solides, révélant une lignée évolutive commune et distincte pour ces canidés. La validité du genre Lycalopex est désormais largement acceptée par la communauté scientifique. Il est important de noter que l'intégration de nouvelles technologies d'analyse génomique continue de perfectionner notre compréhension des relations évolutives entre les espèces. L'histoire taxonomique de Lycalopex vetulus est donc un exemple parfait de la nature dynamique de la classification biologique, où les noms et les classifications peuvent changer à mesure que de nouvelles données éclairent les parcours évolutifs des espèces.

Le renard chenu est considéré comme une espèce monotypique, ce qui signifie qu'il n'existe pas de sous-espèces reconnues officiellement à l'heure actuelle. Contrairement à d'autres espèces de canidés qui présentent des variations géographiques significatives se traduisant par la désignation de sous-espèces distinctes, les populations de Lycalopex vetulus montrent une homogénéité suffisante à travers leur aire de répartition pour ne pas justifier une subdivision taxonomique.

© Anderson Bueno Martins - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)| Nom commun | Renard chenu |

| Autre nom | Renard du Brésil Renard cendré |

| English name | Hoary fox |

| Español nombre | Zorro Hoary |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

| Genre | Lycalopex |

| Nom binominal | Lycalopex vetulus |

| Décrit par | Peter Wilhelm Lund |

| Date | 1742 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Courtenay, O., & Maffei, L. (2004). Small Neotropical Canids – Biology, Ecology, and Conservation. In: Macdonald, D.W. & Sillero-Zubiri, C. (eds.). Biology and Conservation of Wild Canids. Oxford University Press.

Courtenay, O., & Maffei, L. (2004). Small Neotropical Canids – Biology, Ecology, and Conservation. In: Macdonald, D.W. & Sillero-Zubiri, C. (eds.). Biology and Conservation of Wild Canids. Oxford University Press.

Dalponte, J.C., & Courtenay, O. (2008). Lycalopex vetulus (Carnivora: Canidae). Mammalian Species, 820: 1–6. DOI: https://doi.org/10.1644/820.1

Dalponte, J.C., & Courtenay, O. (2008). Lycalopex vetulus (Carnivora: Canidae). Mammalian Species, 820: 1–6. DOI: https://doi.org/10.1644/820.1

Berta, A. (1982). Phylogenetic Relationships and Classification of the Canidae. Systematic Zoology, 31(4): 386–401.

Berta, A. (1982). Phylogenetic Relationships and Classification of the Canidae. Systematic Zoology, 31(4): 386–401.

Tchaicka, L., et al. (2007). Molecular assessment of the distinctiveness and population structure of the hoary fox (Pseudalopex vetulus). Conservation Genetics, 8(4), 829–839.

Tchaicka, L., et al. (2007). Molecular assessment of the distinctiveness and population structure of the hoary fox (Pseudalopex vetulus). Conservation Genetics, 8(4), 829–839.

Nowak, R. M. (1999). Walker's Mammals of the World (6th ed., Vol. 1). Johns Hopkins University Press.

Nowak, R. M. (1999). Walker's Mammals of the World (6th ed., Vol. 1). Johns Hopkins University Press.

Eisenberg, J. F., & Redford, K. H. (1999). Mammals of the Neotropics: The Central Neotropics. University of Chicago Press.

Eisenberg, J. F., & Redford, K. H. (1999). Mammals of the Neotropics: The Central Neotropics. University of Chicago Press.

Emmons, L.H., & Feer, F. (1997). Neotropical Rainforest Mammals: A Field Guide. University of Chicago Press.

Emmons, L.H., & Feer, F. (1997). Neotropical Rainforest Mammals: A Field Guide. University of Chicago Press.

Lemos, F.G. (2005). Ecologia e conservação do cachorro-do-mato campestre (Pseudalopex vetulus). Thèse de doctorat, Universidade de Brasília, Brésil.

Lemos, F.G. (2005). Ecologia e conservação do cachorro-do-mato campestre (Pseudalopex vetulus). Thèse de doctorat, Universidade de Brasília, Brésil.

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres. Série Espécies Ameaçadas, 2020.

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres. Série Espécies Ameaçadas, 2020.