Renard de Darwin (Lycalopex fulvipes)

Le renard de Darwin (Lycalopex fulvipes) est un canidé endémique du sud du Chili, présent principalement sur l’île de Chiloé et dans certaines régions continentales isolées. Il doit son nom au naturaliste Charles Darwin, qui l’a observé en 1834 lors de son expédition à bord du Beagle. Ce petit carnivore est l’un des mammifères les plus menacés d’Amérique du Sud. Discret et forestier, il joue un rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes forestiers tempérés. Il reste peu connu du grand public, en raison de son comportement furtif et de son habitat difficile d’accès. Sa population fragmentée et les menaces humaines telles que la déforestation, les chiens domestiques et les maladies rendent sa conservation urgente. Étudier ses caractéristiques biologiques et taxonomiques permet de mieux comprendre les enjeux de sa survie. Le renard de Darwin aussi appelé renard chilote.

© Kevin Schafer - Arkive

All rights reserved (Tous droits réservés)

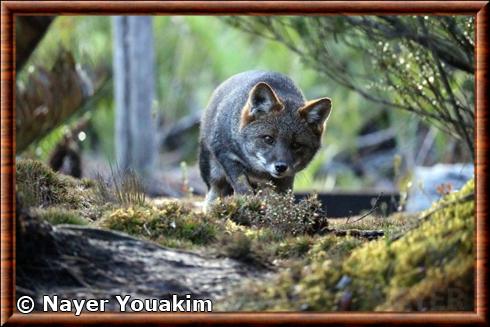

All rights reserved (Tous droits réservés)La morphologie du renard de Darwin est caractérisée par une taille relativement petite et une constitution élancée. Son corps mesure généralement entre 48 et 60 centimètres de longueur, avec une queue touffue qui ajoute entre 17 et 25 centimètres. Le poids des individus adultes varie typiquement de 1,8 à 3,9 kilogrammes, les mâles étant légèrement plus grands et plus lourds que les femelles.

Le pelage est uniformément gris foncé ou brun foncé sur le dos et les flancs, tendant vers une couleur plus claire, presque roussâtre, sur le ventre et les pattes. Des taches rousses distinctives peuvent être observées sur les oreilles et autour du museau, contrastant avec le reste du pelage. La tête est proportionnellement petite, avec des oreilles courtes et arrondies et un museau fin. Les yeux sont de petite taille, de couleur sombre, et la truffe est noire.

Les membres sont relativement courts, et les pieds sont pourvus de griffes non rétractiles. Cette apparence générale lui permet de se fondre efficacement dans le sous-bois dense des forêts tempérées humides qu'il habite. En comparaison avec d'autres canidés sud-américains du genre Lycalopex, le renard de Darwin présente une queue relativement courte et des pattes proportionnellement plus courtes, ce qui le distingue notamment du renard gris d'Argentine ou du renard de Magellan.

© Paul Carter - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

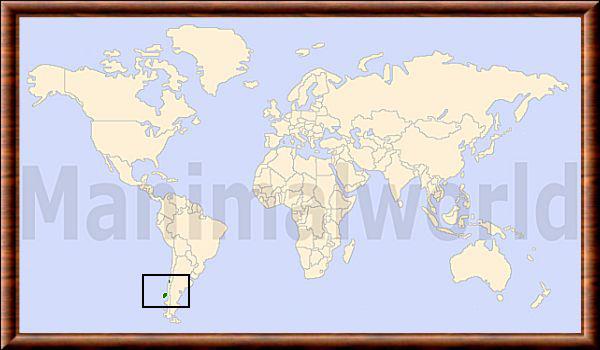

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le renard de Darwin est une espèce endémique du Chili, répartie en au moins deux populations distinctes. La première se trouve sur l'île de Chiloé, tandis que la seconde réside sur la chaîne côtière continentale. Autrefois principalement confinée à la chaîne de Nahuelbuta, la population continentale a récemment été confirmée dans la chaîne côtière valdivienne. Cette zone inclut des aires protégées majeures comme le Parc National Alerce Costero et la Réserve Côtière Valdivienne. Des observations récentes suggèrent une présence étendue vers le sud, près de Maullín, et même à l'est, sur les contreforts andins au nord du lac Llanquihue.

Bien que les populations de Nahuelbuta et de la chaîne valdivienne soient séparées par des paysages altérés, ces découvertes récentes indiquent que l'aire de répartition du renard de Darwin est plus vaste et potentiellement plus connectée qu'initialement supposé. Cette espèce est désormais reconnue dans plusieurs secteurs clés, soulignant l'importance de continuer les efforts de conservation pour protéger ses habitats fragmentés.

Le renard de Darwin privilégie les forêts denses natives comme celles d'Araucaria-Nothofagus, mais s'adapte à divers habitats. À Nahuelbuta, les premières études le liaient à la forêt dense, confirmé par des données de radiotélémétrie le trouvant également dans les forêts ouvertes de Nothofagus et, occasionnellement, dans des pâturages. Sa présence y est positivement corrélée à la disponibilité de la forêt indigène et négativement aux routes. Les plantations commerciales peuvent même offrir un habitat complémentaire et des ressources alimentaires, le renard ayant été observé jusqu'à 1 400 m d'altitude.

Dans la chaîne côtière de Los Ríos, il est surtout observé dans les forêts anciennes et secondaires, mais aussi dans des plantations d'Eucalyptus non gérées. Il semble plus fréquent dans les zones moins perturbées par l'activité humaine. Sur l'île de Chiloé, le renard de Darwin utilise une variété d'habitats, incluant forêts secondaires, broussailles, et même les plages pour se nourrir de crustacés. Dans les zones fragmentées de Chiloé, il se maintient dans les plus grands fragments forestiers, démontrant sa capacité à s'adapter à des environnements variés.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le renard de Darwin a un régime omnivore opportuniste qui varie selon les saisons et la disponibilité des ressources. Son alimentation se compose d’une grande variété de proies animales et de matières végétales. Il consomme principalement des invertébrés (coléoptères, mille-pattes, araignées), des petits vertébrés (rongeurs, oiseaux, amphibiens) et des fruits forestiers comme les baies du Chusquea ou du Myrceugenia. Sur l’île de Chiloé, les fruits jouent un rôle important, surtout en été et en automne, tandis que les proies animales dominent en hiver et au printemps. Il peut également se nourrir de charognes ou de petits reptiles, selon les opportunités.

Ce régime flexible lui permet de survivre dans un environnement forestier complexe où les ressources peuvent être rares ou saisonnières. Il chasse principalement au crépuscule et la nuit, en utilisant son ouïe fine et son odorat développé pour localiser ses proies. Le renard de Darwin joue un rôle écologique important dans la dispersion des graines, en particulier celles de fruits charnus qu’il consomme et dissémine via ses excréments. Les études de fèces ont révélé une diversité alimentaire qui confirme son comportement généraliste. Il n’hésite pas à approcher les zones habitées pour y chercher de la nourriture, mais cela l’expose davantage aux chiens domestiques et aux activités humaines. Sa capacité à exploiter des ressources variées est essentielle à sa survie, notamment dans des habitats fragmentés où la concurrence et les menaces sont accrues.

Crédit photo: Cristian Larrère - La Cuarta

Di-no license (Licence inconnue)

Di-no license (Licence inconnue)La reproduction du renard de Darwin est un aspect peu documenté en raison de sa nature insaisissable et de son faible nombre, mais des observations limitées et des études génétiques permettent d'en esquisser les grandes lignes. On estime que la saison de reproduction a lieu entre l'automne et le début de l'hiver austral, période durant laquelle les couples se forment.

Après une période de gestation qui n'est pas précisément connue mais qui est supposée être similaire à celle d'autres canidés de taille comparable, soit environ 50 à 60 jours, la femelle donne naissance à une portée de 2 à 3 petits, parfois jusqu'à 5. Les naissances ont généralement lieu dans des terriers cachés, souvent des creux d'arbres, des cavités rocheuses ou des galeries abandonnées par d'autres animaux, offrant ainsi protection et abri aux nouveau-nés. Les jeunes naissent aveugles et dépendants, entièrement à la charge de la mère qui les allaite et les protège durant les premières semaines de leur vie. Le mâle participe potentiellement à l'élevage des jeunes, apportant de la nourriture à la femelle et aux petits, bien que le degré de son implication paternelle ne soit pas totalement clair. Les jeunes commencent à sortir du terrier et à explorer leur environnement sous la supervision de leurs parents après quelques semaines, et ils sont sevrés progressivement, commençant à consommer des aliments solides apportés par les adultes. Ils atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge d'un an, mais la dispersion et l'établissement de nouveaux territoires sont probablement influencés par la disponibilité des ressources et la densité de population.

Auteur: inconnu - Ministerio del Medio Ambiente

Di-no license (Licence inconnue)

Di-no license (Licence inconnue)Le comportement du renard de Darwin est marqué par une nature solitaire et territoriale, bien que des interactions occasionnelles aient été observées. Ce renard est principalement diurne, ce qui est une adaptation intéressante par rapport à de nombreux autres canidés qui sont nocturnes, et cela pourrait être lié à la faible présence de grands prédateurs dans son habitat historique. Il est très discret et insaisissable, rendant son observation dans la nature particulièrement difficile. Le marquage territorial est effectué par l'urine et les fèces, ainsi que par des marques olfactives, permettant aux individus de communiquer leur présence et l'occupation des territoires. Ces territoires peuvent varier en taille en fonction de la disponibilité des ressources, mais ils sont généralement défendus contre les intrus de la même espèce. La communication vocale est limitée, mais elle comprend des jappements et des grognements, utilisés pour l'alarme ou les interactions sociales.

En dépit de sa nature solitaire, des observations occasionnelles de couples ou de petits groupes familiaux ont été rapportées, suggérant une certaine flexibilité dans leur structure sociale, particulièrement pendant la période de reproduction et d'élevage des jeunes. Il a également été noté que ces renards montrent une certaine curiosité envers les humains, bien qu'ils restent généralement craintifs. Leur agilité et leur capacité à se déplacer furtivement dans le sous-bois dense sont des caractéristiques comportementales clés pour la chasse et l'évitement des dangers.

© Fernando Bórquez Bórquez - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Les prédateurs naturels du renard de Darwin sont peu nombreux, compte tenu de son habitat isolé et de sa position au sommet de la chaîne alimentaire locale, mais ils existent. Dans son environnement insulaire d'origine, l'île de Chiloé, ses principaux ennemis naturels étaient traditionnellement les rapaces diurnes, tels que les aigles et les grands faucons, capables de capturer les jeunes renards ou les individus affaiblis. Les pumas (Puma concolor), bien que moins fréquents sur l'île que sur le continent, représentent également une menace potentielle, surtout pour la petite population continentale du parc national de Nahuelbuta où leur présence est plus établie.

Cependant, la menace la plus significative pour le renard de Darwin provient des espèces introduites. Les chiens domestiques (Canis lupus familiaris), qu'ils soient errants ou accompagnant les humains, constituent la principale cause de mortalité non naturelle pour cette espèce. Ces chiens peuvent transmettre des maladies, attaquer et tuer les renards, et compétitionner avec eux pour les ressources. La présence accrue de chiens dans les zones adjacentes aux habitats du renard de Darwin est un facteur majeur de leur déclin. Les chats domestiques (Felis catus) peuvent également exercer une pression sur les populations de renards juvéniles ou de petits. La perte d'habitat et la fragmentation de l'écosystème forestier par les activités humaines augmentent également la vulnérabilité du renard, car elles réduisent les zones de refuge et de dispersion.

© Cristian Sepùlveda C. - Arkive

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le renard de Darwin est confronté à plusieurs menaces majeures, les chiens domestiques et les maladies qu'ils véhiculent étant probablement les plus critiques. Les chiens, souvent en liberté et mal gérés plutôt qu'errants, représentent un danger direct par des attaques fatales, signalées sur le continent et à Chiloé. Leur présence déplace spatialement les renards, qui évitent les zones fréquentées par les canidés, même en forêt ancienne.

La transmission de maladies, notamment le virus de la maladie de Carré (CDV), constitue une menace majeure. Des cas d'exposition au CDV chez les chiens ont été confirmés à proximité des habitats du renard de Darwin, et la maladie a déjà touché d'autres canidés sauvages dans la région. Bien qu'il n'y ait pas de preuves irréfutables de déclins massifs chez le renard de Darwin attribuables au CDV, le manque de données ne signifie pas l'absence d'épidémies.

La perte et la fragmentation de l'habitat représentent une autre menace significative. Les forêts indigènes, essentielles pour le renard, subissent des taux de déforestation élevés, particulièrement en Araucanie et Valdivia, souvent au profit de plantations forestières. Bien que les renards puissent utiliser ces plantations, ils privilégient la forêt indigène, suggérant un habitat complémentaire plutôt que substituable. Les incendies accentuent ce problème, et la déforestation favorise d'autres espèces de renards plus grandes, qui pourraient déplacer le renard de Darwin.

Enfin, la mortalité d'origine humaine due aux persécutions (attaques sur le bétail, chasse pour la fourrure) et les menaces indirectes comme la construction d'infrastructures sont préoccupantes. Le projet de pont vers Chiloé pourrait faciliter l'introduction de nouvelles espèces et maladies, tandis que l'amélioration des routes augmente les déplacements humains et canins, impactant négativement l'espèce. La translocation d'animaux sauvés et la possession illégale comme animaux de compagnie ajoutent également à la vulnérabilité de cette espèce rare.

© Kevin Schafer - iNaturalist

CC-BY-NC-ND (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-ND (Certains droits réservés)Le renard de Darwin est une espèce menacée d'extinction. Il est acutellement inscrit dans la catégorie "En danger" (EN) sur la Liste rouge de l'IUCN et apparait en Annexe II de la CITES. Le renard de Darwin est classé comme espèce en voie de disparition au Chili (DS 151/2007 MINSEGPRES). Depuis 2012, le ministère de l'Environnement travaille à l'élaboration du plan de rétablissement, de conservation et de gestion de l'espèce (RECOGE pour son acronyme espagnol), mais ce plan n'est pas encore en vigueur.

Le renard de Darwin bénéficie de la protection de plusieurs aires protégées, qu'elles soient publiques (Parc national de Nahuelbuta, Alerce Costero, Chiloé) ou privées (Réserves de Caramávida, Oncol, Valdivia, Tantauco, Ahuenco, Tepuhueico). Certaines de ces zones intègrent activement le suivi de l'espèce, le soutien à la recherche et la gestion des menaces, notamment le problème des chiens. La Réserve côtière de Valdivia, par exemple, a fait du renard de Darwin une cible prioritaire de conservation. On estime que des zones de bonne qualité d'environ 550 km² pourraient abriter environ 500 individus, bien que seules quelques réserves atteignent cette taille, et les densités de population varient.

Des mesures spécifiques sont mises en oeuvre pour l'espèce. La vaccination des chiens contre le virus de la maladie de Carré (CDV) est pratiquée autour de certaines aires protégées pour prévenir les épidémies. Le projet "Sauver le renard de Darwin : une approche de médecine de conservation" mène des recherches approfondies sur les maladies et leur gestion. Des programmes d'éducation environnementale sont également menés par diverses organisations gouvernementales et privées pour sensibiliser le public.

Concernant la présence en captivité, seuls quelques individus sont détenus à Fauna Andina près de Villarrica, où des reproductions ont eu lieu avec succès. Ces animaux proviennent de sauvetages suite à des attaques de chiens ou de détentions illégales.

Malgré ces efforts, des lacunes majeures persistent dans nos connaissances, notamment sur l'étendue exacte de la répartition du renard de Darwin entre certaines rivières et dans les Andes, ainsi que sur l'abondance précise de chaque population.

Les défis clés à relever incluent la gestion des chiens domestiques en liberté, pour laquelle une législation forte et son application sont impératives. La gestion des plantations exotiques est également cruciale : maintenir un sous-bois indigène dense dans ces zones pourrait assurer la connectivité des populations, en particulier à Nahuelbuta. Ces recommandations, bien que claires, doivent être effectivement mises en oeuvre pour garantir la survie du renard de Darwin.

© Nayer Youakim - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)L'histoire taxonomique du renard de Darwin est un récit complexe de découvertes et de révisions scientifiques. L'espèce fut d'abord découverte par le célèbre naturaliste Charles Darwin en décembre 1834, sur l'île de Chiloé, au large des côtes chiliennes, alors qu'il était en voyage à bord du HMS Beagle. Cependant, la description scientifique formelle et la nomination de l'espèce ne sont pas l'oeuvre de Darwin lui-même. C'est William Charles Linnaeus Martin qui, en 1837, publia la première description officielle, nommant l'animal Canis fulvipes dans les Proceedings of the Zoological Society of London. Cette attribution est cruciale, car elle marque le point de départ de son identification dans la nomenclature zoologique.

Pendant de nombreuses décennies, le statut de ce renard a fait l'objet de débats intenses au sein de la communauté scientifique. Certains taxonomistes le considéraient comme une simple sous-espèce du renard gris d'Argentine (Lycalopex griseus) ou du renard de Magellan (Lycalopex culpaeus), en raison de certaines similitudes morphologiques et de leur proximité géographique. Il fut souvent classé sous des noms tels que Pseudalopex griseus fulvipes ou Pseudalopex culpaeus fulvipes. Cette incertitude persistait malgré des différences notables en termes de taille, de couleur de pelage et de comportement, qui suggéraient déjà une distinction.

Cependant, les avancées dans les techniques d'analyse génétique ont permis de clarifier la situation à partir des années 1990. Des études moléculaires, basées sur l'ADN mitochondrial et nucléaire, ont démontré de manière concluante que Lycalopex fulvipes est une espèce distincte. Les travaux de chercheurs comme Y. K. Johnson et A. B. Eisenstat ont révélé des divergences génétiques significatives, confirmant que cette lignée s'était séparée des autres Lycalopex il y a plusieurs milliers d'années. Ces études ont également validé l'existence de deux populations distinctes : celle de l'île de Chiloé et une autre, découverte plus tard en 1990, dans le parc national de Nahuelbuta sur le continent chilien. Les analyses génétiques suggèrent que ces deux populations sont génétiquement distinctes mais partagent un ancêtre commun relativement récent, ce qui pourrait indiquer soit une dispersion continentale post-glaciaire, soit la fragmentation d'une population continentale plus vaste.

Le genre Lycalopex, qui regroupe les "faux renards" d'Amérique du Sud, a lui-même été l'objet de révisions taxonomiques. Auparavant souvent inclus dans le genre Pseudalopex, des études phylogénétiques récentes ont consolidé la validité du genre Lycalopex. Aujourd'hui, des organismes de référence comme l'IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) et le GBIF (Global Biodiversity Information Facility) reconnaissent unanimement Lycalopex griseus comme une espèce à part entière. Cette reconnaissance taxonomique a des implications majeures pour les efforts de protection, permettant la mise en oeuvre de stratégies ciblées pour la survie de cette espèce unique. La recherche continue d'explorer sa génétique des populations, son écologie et les dynamiques de conservation face aux menaces croissantes, telles que la perte d'habitat et la pression des espèces introduites.

| Nom commun | Renard de Darwin |

| English name | Darwin's fox |

| Español nombre | Zorro chilote Zorro de Darwin |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

| Genre | Lycalopex |

| Nom binominal | Lycalopex fulvipes |

| Décrit par | William Charles Linnaeus Martin |

| Date | 1837 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Fernando Bórquez Bórquez - Flickr

Fernando Bórquez Bórquez - Flickr

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Johnson, W. E., et al. (2000). Phylogeography of the Canidae based on mitochondrial DNA sequences.

Johnson, W. E., et al. (2000). Phylogeography of the Canidae based on mitochondrial DNA sequences.

Sillero-Zubiri, C., Hoffman, M., & Macdonald, D. W. (Eds.). (2004). Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Canid Specialist Group.

Sillero-Zubiri, C., Hoffman, M., & Macdonald, D. W. (Eds.). (2004). Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Canid Specialist Group.

Jiménez, J. E., Lucherini, M., & Medel, R. G. (1990). "Comparative ecology of Darwin's fox (Pseudalopex fulvipes) in mainland and island settings of southern Chile." Revista Chilena de Historia Natural, 63(2), 177-186.

Jiménez, J. E., Lucherini, M., & Medel, R. G. (1990). "Comparative ecology of Darwin's fox (Pseudalopex fulvipes) in mainland and island settings of southern Chile." Revista Chilena de Historia Natural, 63(2), 177-186.

Jiménez, J. E. (2007). "Ecology of a coastal population of the critically endangered Darwin's fox (Pseudalopex fulvipes)." Journal of Zoology, 271(4), 406-414.

Jiménez, J. E. (2007). "Ecology of a coastal population of the critically endangered Darwin's fox (Pseudalopex fulvipes)." Journal of Zoology, 271(4), 406-414.

Silva-Rodríguez, E. A., Farias, A. A., Jiménez, J. E., & Lucherini, M. (2016). "Lycalopex fulvipes." The IUCN Red List of Threatened Species 2016.

Silva-Rodríguez, E. A., Farias, A. A., Jiménez, J. E., & Lucherini, M. (2016). "Lycalopex fulvipes." The IUCN Red List of Threatened Species 2016.

Castello, J. R. (2020). Canidés du monde. Delachaux et Niestlé.

Castello, J. R. (2020). Canidés du monde. Delachaux et Niestlé.

Medel, R. G., et al. (1990). Conservation and management of the Darwin's fox in Chile. Biological Conservation, 51(1), 1–8.

Medel, R. G., et al. (1990). Conservation and management of the Darwin's fox in Chile. Biological Conservation, 51(1), 1–8.

Farias, A. A., & Jaksic, F. M. (2011). Low survival of Darwin’s fox (Lycalopex fulvipes) in mainland Chile: Implications for conservation. Oryx, 45(3), 488–494.

Farias, A. A., & Jaksic, F. M. (2011). Low survival of Darwin’s fox (Lycalopex fulvipes) in mainland Chile: Implications for conservation. Oryx, 45(3), 488–494.