Renard pâle (Vulpes pallida)

Le renard pâle (Vulpes pallida) est un petit canidé discret natif de la zone sahélienne africaine, de la Mauritanie au Soudan. Il se distingue par sa petite taille et son pelage de couleur sable, qui lui confèrent un excellent camouflage dans les déserts et les savanes. Sa description formelle a été établie au XIXe siècle, mais sa biologie et son écologie restent des sujets d'étude pour les scientifiques.

© Markus Lilje - iNaturalist

CC-BY-NC-ND (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-ND (Certains droits réservés)Le renard pâle présente une morphologie particulièrement adaptée à son habitat. C'est un animal de petite taille, mesurant environ 40 à 50 cm de long pour le corps et la tête, avec une queue relativement longue qui peut atteindre 30 cm. Son poids varie généralement entre 2 et 3,6 kg, ce qui en fait l'un des plus petits canidés d'Afrique.

Ses oreilles sont grandes, ce qui est une adaptation cruciale pour la régulation de la température corporelle dans les environnements chauds. Ces grandes oreilles, riches en vaisseaux sanguins, agissent comme des radiateurs, aidant à dissiper l'excès de chaleur corporelle. Le crâne du renard pâle est étroit et allongé, et il possède un museau fin. Ses yeux sont relativement grands, avec une pupille verticale, une caractéristique commune aux canidés nocturnes qui chassent dans la pénombre. Ses pattes sont longues et fines, ce qui lui permet de se déplacer avec agilité sur le sable. Les coussinets de ses pieds sont couverts de poils, une autre adaptation utile pour se protéger de la chaleur du sol et pour une meilleure adhérence.

Son pelage, de couleur sable ou jaune pâle, est une caractéristique déterminante de l'espèce. Cette coloration lui offre un excellent camouflage dans les paysages désertiques et les savanes où il vit, ce qui est essentiel pour la chasse et pour échapper à ses prédateurs. Le pelage est court sur le corps, mais la queue est touffue et se termine souvent par une pointe noire. Cette queue fournie lui sert non seulement d'élément de camouflage, mais aussi de balancier lors de la course.

© Markus Lilje - Arkive

All rights reserved (Tous droits réservés)

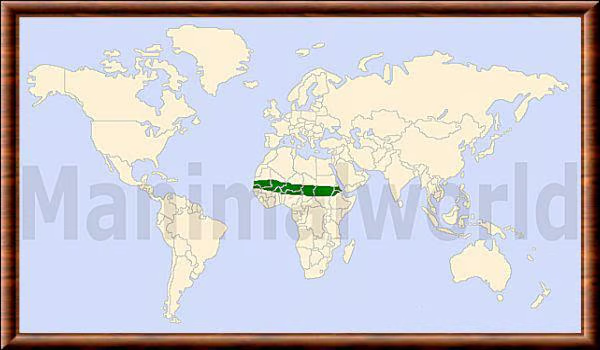

All rights reserved (Tous droits réservés)Le renard pâle est présent dans la région semi-aride du Sahel africain, bordant le Sahara au nord. La limite sud de son aire de répartition géographique s'étend jusqu'aux savanes du nord de la Guinée. Son aire de répartition s'étend de la Mauritanie, du Sénégal et de la Gambie jusqu'à la mer Rouge, en passant par le Nigéria, le Cameroun et le Tchad.

Le renard pâle fréquente généralement les zones marginales désertiques et semi-désertiques subsahariennes, sablonneuses et pierreuses, très sèches, mais son aire de répartition s'étend dans une certaine mesure vers le sud, jusqu'aux zones plus humides de la savane guinéenne. De ce fait, son aire de répartition est très étendue, au sein d'une bande écologique instable et fluctuante située entre le désert véritable et les savanes guinéennes. On peut également le trouver à proximité des habitations humaines et des champs cultivés, où la nourriture est plus facilement disponible que dans les habitats naturels.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'alimentation du renard pâle est un régime opportuniste et omnivore, ce qui est essentiel pour sa survie dans des environnements où la nourriture peut être imprévisible. Son régime se compose d'une variété d'aliments, reflétant la diversité des ressources disponibles dans les zones semi-désertiques et sahéliennes. Il se nourrit principalement d'insectes, tels que les sauterelles, les coléoptères et les termites, qui constituent une source de protéines importante. Les petits rongeurs, comme les gerbilles et les souris, ainsi que les lézards et les oiseaux, complètent son apport en viande. Ces proies sont souvent chassées la nuit, lorsque le renard est le plus actif et que la température est plus clémente. Cependant, il ne se limite pas aux animaux. Les fruits sauvages, les baies et les graines, lorsque disponibles, constituent une part non négligeable de son régime.

Cette capacité à consommer une grande diversité d'aliments lui permet de s'adapter aux variations saisonnières et aux disponibilités de nourriture. On a également observé qu'il creusait dans le sol pour trouver des tubercules et des racines, ce qui lui fournit à la fois de la nourriture et de l'eau. Sa stratégie de chasse est principalement solitaire, et il utilise son ouïe fine et son odorat développé pour localiser ses proies dans l'obscurité. Il peut aussi s'approcher de façon furtive et surprendre ses cibles. La plasticité de son régime alimentaire est l'un des facteurs clés qui lui permettent de survivre dans des conditions difficiles.

© Christian Artuso - iNaturalist

CC-BY-NC-ND (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-ND (Certains droits réservés)La reproduction du renard pâle est un aspect crucial de sa survie dans des milieux hostiles. Les informations disponibles suggèrent que la saison de reproduction a lieu pendant la saison sèche, permettant aux petits de naître au début de la saison des pluies, lorsque les ressources alimentaires sont plus abondantes. Les renards pâles sont généralement monogames et forment des couples stables qui restent ensemble pendant au moins une saison de reproduction.

La gestation dure environ 50 à 60 jours. Les femelles donnent naissance à une portée de deux à six petits, qui sont aveugles et dépendants à la naissance. Ils naissent dans une tanière, souvent un terrier creusé dans le sable par les parents, qui peut atteindre plusieurs mètres de profondeur pour offrir une protection contre la chaleur extrême et les prédateurs. Les deux parents participent activement à l'élevage des jeunes. Le mâle apporte de la nourriture à la femelle et aux petits, tandis que la femelle les allaite et les protège. Les petits restent dans la tanière pendant plusieurs semaines, puis commencent à explorer l'extérieur sous la surveillance de leurs parents. Ils sont sevrés à l'âge d'environ 6 à 8 semaines et atteignent leur maturité sexuelle vers un an.

La dispersion des jeunes du groupe familial se fait progressivement, à mesure qu'ils acquièrent les compétences nécessaires pour chasser et survivre de manière indépendante. La survie des jeunes est un défi, mais la coopération parentale augmente leurs chances de succès. La structure sociale est généralement unitaire, centrée sur le couple reproducteur et leurs petits.

La longévité du renard pâle est relativement courte : il vit généralement 6 à 10 ans dans la nature, tandis qu’en captivité, où les menaces et la rareté des ressources sont réduites, il peut atteindre 12 ans. Cette différence s’explique par la prédation, les maladies et les conditions climatiques extrêmes qui influencent directement sa survie dans le milieu naturel.

Source: Catalogues

Di-no license (Licence inconnue)

Di-no license (Licence inconnue)Le renard pâle est un animal principalement nocturne et crépusculaire, ce qui est une adaptation essentielle pour éviter les températures brûlantes du désert pendant la journée. Il passe la majeure partie de la journée à se reposer dans sa tanière, qui est un système de galeries souterraines complexes, pouvant s'étendre sur de grandes distances sous le sable. Ces terriers, qui peuvent avoir plusieurs entrées, offrent une protection vitale contre la chaleur, le soleil et les prédateurs. Il sort de son abri au coucher du soleil pour chasser et chercher de la nourriture.

Son comportement social est relativement discret. Bien que l'on pense qu'il forme des paires monogames, les interactions entre individus sont souvent limitées. Il utilise une variété de vocalisations, y compris des aboiements, des gémissements et des sifflements, pour communiquer avec ses congénères, notamment pour marquer son territoire ou avertir d'un danger. Son territoire est marqué par des urines et des fèces.

Le renard pâle est un animal solitaire en matière de chasse. Sa stratégie consiste à se déplacer furtivement et à utiliser son ouïe et son odorat très développés pour localiser les proies. Il est également un excellent fouisseur, une compétence qu'il utilise pour creuser ses terriers, mais aussi pour déterrer des proies souterraines. Son comportement est également caractérisé par une grande prudence. Il est naturellement méfiant et se méfie des humains, ce qui rend son observation difficile dans la nature.

Auteur: J. G. Keulemans

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)Les prédateurs naturels du renard pâle sont une part importante de son écologie et de la pression de sélection qui a façonné son comportement et sa morphologie. Bien que son camouflage le rende difficile à repérer, il reste la proie de plusieurs espèces de plus grande taille. Parmi ses principaux se trouvent les grands rapaces diurnes, tels que les aigles et les busards, qui peuvent le repérer depuis les airs lorsqu'il est à l'extérieur de sa tanière. L'aigle de Verreaux et le bateleur des savanes sont des menaces potentielles dans les zones où ils cohabitent. La principale défense du renard pâle contre ces oiseaux de proie est de rester dans sa tanière pendant la journée et d'être vigilant au crépuscule.

D'autres mammifères carnivores représentent également un danger. Les grands félins, comme le guépard, peuvent occasionnellement le chasser, bien qu'il ne soit pas une proie de choix en raison de sa petite taille. Les hyènes et d'autres canidés plus grands, comme le chacal à chabraque, sont des prédateurs qui peuvent s'attaquer aux jeunes ou aux adultes affaiblis. Les serpents venimeux et les varans peuvent également représenter une menace pour les jeunes renardeaux dans la tanière.

Le renard pâle se protège de ses prédateurs en utilisant plusieurs stratégies, notamment sa couleur de pelage qui lui permet de se fondre dans l'environnement, son comportement nocturne et sa capacité à creuser rapidement un abri.

© Marc Faucher - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Aucune menace majeure n'est connue, bien que le renard pâle puisse être persécuté localement, car il est connu pour tuer des volailles domestiques. L'espèce est fréquemment victime d'accidents mortels sur les routes, sur les pistes régulièrement empruntées entre les villages de la zone sahélienne du Niger et du Tchad. Les forages pétroliers et gaziers, et les perturbations associées, pourraient devenir une menace localisée à l'avenir.

Le renard pâle est considéré comme relativement répandu, et n'est donc pas considéré comme en danger d'extinction. Il est aujourd'hui classé comme "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN.

Le renard pâle est localement commun dans la nouvelle réserve naturelle et culturelle nationale de Termit et Tin Toumma, dans l'est du Niger, et dans la réserve de faune d'Ouadi Rimé-Ouadi Achim, au Tchad. Il est probablement présent dans plusieurs autres aires protégées de son aire de répartition, mais aucune information fiable n'est disponible à ce jour. C'est le canidés le moins connu, et des études sur sa répartition, son statut et ses besoins écologiques sont nécessaires.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)L'histoire taxonomique du renard pâle a été sujette à des révisions au fil du temps. La description scientifique de l'espèce est attribuée à l'éminent zoologiste allemand Philipp Jakob Cretzschmar, qui l'a formellement décrite en 1827 sous le nom de Canis pallidus. Cette désignation a été publiée dans le cadre de son ouvrage Atlas zu der Reise im nördlichen Afrika, une collection de planches et de descriptions d'animaux collectés lors des expéditions de Eduard Rüppell. Cretzschmar a choisi le nom d'espèce pallida en référence à la coloration claire du renard, une caractéristique qui le rend difficile à distinguer dans les environnements désertiques. Au fil des études, l'espèce a été reclassée dans le genre Vulpes, le genre des "vrais renards", en raison de ses caractéristiques morphologiques et génétiques qui le distinguent des espèces du genre Canis.

La taxonomie des renards africains a longtemps été complexe, en partie à cause de la rareté des spécimens d'étude et de la vaste aire de répartition de l'espèce, qui s'étend sur une bande fragmentée à travers le Sahel. Cela a entraîné des variations morphologiques régionales qui ont pu semer la confusion. Les premières classifications l'ont parfois considéré comme une sous-espèce d'autres renards, ou ont classé certaines de ses populations comme des espèces distinctes. Cependant, avec l'avancée de la recherche, notamment par des analyses génétiques, la position du renard pâle a été clarifiée. Il est maintenant fermement établi en tant qu'espèce distincte au sein du genre Vulpes. Cette classification est largement acceptée et reconnue par les organisations internationales de référence.

Il existe plusieurs sous-espèces de renard pâle, bien que leur reconnaissance varie légèrement selon les sources taxonomiques. Les principales reconnues sont les suivantes :

- Vulpes pallida cyrenaica (Festa, 1921) : Cette sous-espèce est spécifique à la région de la Cyrénaïque en Libye.

- Vulpes pallida edwardsi (Rochebrune, 1883) : Est présente dans l'ouest de l'Afrique, avec une distribution qui inclut des pays comme le Mali, le sud de la Mauritanie et le Sénégal.

- Vulpes pallida harterti (Thomas & Hinton, 1921) : Se rencontre dans des régions comme le Burkina Faso et le Niger, jusqu'au nord du Nigeria.

- Vulpes pallida oertzeni (Matschie, 1910) : Elle est généralement localisée au Tchad, dans le nord-est du Nigeria et le nord du Cameroun.

- Vulpes pallida pallida (Cretzschmar, 1827) : Il s'agit de la sous-espèce nominale, qui se trouve dans la partie orientale de l'aire de répartition de l'espèce, notamment au Soudan, en Érythrée et en Éthiopie.

© Markus Lilje - Arkive

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)| Nom commun | Renard pâle |

| English name | Pale fox |

| Español nombre | Zorro pálido |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

| Genre | Vulpes |

| Nom binominal | Vulpes pallida |

| Décrit par | Philipp Jakob Cretzschmar |

| Date | 1827 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Cretzschmar, P.J. (1827). Atlas zu der Reise im nördlichen Afrika von Eduard Rüppell. Francfort-sur-le-Main : Brönner.

Cretzschmar, P.J. (1827). Atlas zu der Reise im nördlichen Afrika von Eduard Rüppell. Francfort-sur-le-Main : Brönner.

Wozencraft, W. C. (2005). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. 3e édition. Baltimore : Johns Hopkins University Press.

Wozencraft, W. C. (2005). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. 3e édition. Baltimore : Johns Hopkins University Press.

Sillero-Zubiri, C., Hoffmann, M., & Macdonald, D. W. (Eds.). (2004). Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Canid Specialist Group.

Sillero-Zubiri, C., Hoffmann, M., & Macdonald, D. W. (Eds.). (2004). Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Canid Specialist Group.

Kingdon, J. (1997). The Kingdon Field Guide to African Mammals. Londres : Academic Press.

Kingdon, J. (1997). The Kingdon Field Guide to African Mammals. Londres : Academic Press.

Rosevear, D. R. (1974). The Carnivores of West Africa. Londres : British Museum (Natural History).

Rosevear, D. R. (1974). The Carnivores of West Africa. Londres : British Museum (Natural History).

Zalewski, A. (2014). "Habitat and diet of the Pale Fox (Vulpes pallida) in the semi-arid zone of Niger." African Journal of Ecology, 52(3), 329-335.

Zalewski, A. (2014). "Habitat and diet of the Pale Fox (Vulpes pallida) in the semi-arid zone of Niger." African Journal of Ecology, 52(3), 329-335.

Happold, D.C.D. (2013). Mammals of Africa. Volume V: Carnivores, Pangolins, Equids and Rhinoceroses. Bloomsbury Publishing.

Happold, D.C.D. (2013). Mammals of Africa. Volume V: Carnivores, Pangolins, Equids and Rhinoceroses. Bloomsbury Publishing.