Renard corsac (Vulpes corsac)

Le renard corsac (Vulpes corsac) est un canidé de taille moyenne qui habite les vastes étendues herbeuses et semi-désertiques d’Asie centrale. Il se distingue des autres espèces de renards par son adaptation aux environnements arides et ses comportements sociaux plus souples. Présent du Kazakhstan à la Mongolie, en passant par la Chine et certaines parties de la Russie, il est reconnu pour sa capacité à survivre dans des milieux rudes où la nourriture est rare et les conditions climatiques extrêmes. Bien que rarement étudié en profondeur, le renard corsac joue un rôle écologique notable dans les écosystèmes de steppe en tant que prédateur opportuniste. Le renard corsac est également appelé Renard des steppes.

© Alfred Hutter - Wikimedia Commons

CC-BY (Certains droits réservés)

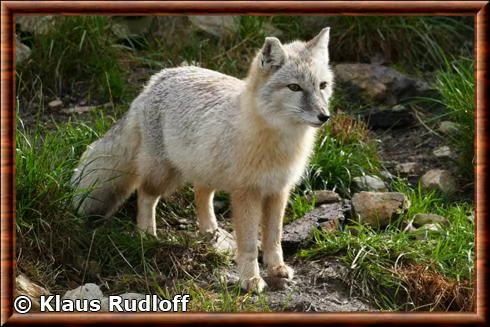

CC-BY (Certains droits réservés)Le renard corsac présente une morphologie typique des canidés adaptés aux environnements ouverts et arides, avec des caractéristiques distinctives qui lui permettent de survivre et de prospérer dans les steppes et les semi-déserts d'Asie centrale. Sa taille est généralement plus petite que celle du renard roux, avec une longueur corporelle variant de 45 à 65 centimètres et une queue mesurant entre 25 et 35 centimètres. Le poids des adultes se situe généralement entre 2,5 et 5 kilogrammes, bien que des variations saisonnières puissent être observées, notamment une prise de poids significative avant l'hiver pour accumuler des réserves de graisse.

Le pelage du renard corsac est principalement de couleur sable ou gris-jaunâtre sur le dos, s'éclaircissant sur le ventre pour devenir presque blanc. Cette coloration offre un camouflage efficace dans les paysages dominés par l'herbe sèche et le sol nu. En hiver, le pelage devient plus dense et plus long, offrant une meilleure isolation contre le froid intense des steppes.

Ses grandes oreilles, proportionnellement plus grandes que celles du renard roux, sont une adaptation cruciale pour la détection des proies et des prédateurs dans un environnement où la visibilité peut être limitée par la végétation basse. Ces oreilles sont également importantes pour la thermorégulation, aidant à dissiper l'excès de chaleur corporelle. Les pattes sont relativement longues et fines, adaptées à la course sur de longues distances, et les griffes ne sont que partiellement rétractables, permettant une meilleure adhérence lors des déplacements rapides.

Les canines sont bien développées, typiques d'un carnivor, et la dentition est adaptée à la consommation d'une variété de petites proies. Le museau est pointu et le nez est généralement noir. Les yeux, de couleur ambre, sont placés sur le côté de la tête, offrant un large champ de vision. La queue est touffue et se termine souvent par une pointe sombre, jouant un rôle important dans l'équilibre lors de la course et comme signal social.

© 4028mdk09 - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

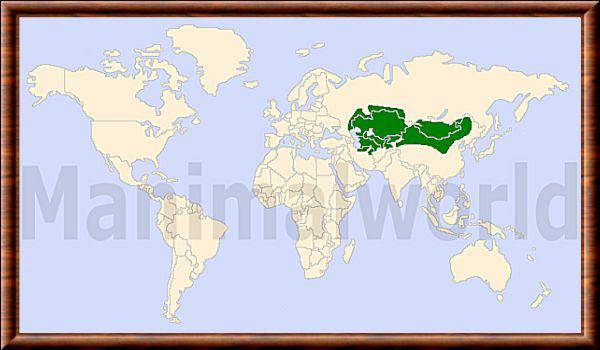

CC-BY-SA (Certains droits réservés)L'aire de répartition du Corsac s'étend sur une grande partie de l'Eurasie. Une partie couvre les républiques d'Asie centrale du Turkménistan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Kazakhstan, ainsi que les zones de steppe et de steppe forestière de Russie, y compris la région méridionale de la Sibérie occidentale. En Europe, son aire de répartition atteint la région de Samara, le Tatarstan au nord et le nord du Caucase au sud. La seconde zone, beaucoup plus petite, se situe dans le sud de la Transbaïkalie, représentant la périphérie nord de la partie mongole et mandchoue de l'aire de répartition de l'espèce. Hors de Russie, l'espèce comprend la partie steppique du nord-est de la Chine, y compris la Mandchourie, la Mongolie intérieure et la région entre Argoun et le Grand Khingan, la majeure partie de la Mongolie à l'exception de ses régions forestières et montagneuses, la Dgungarie, la Kachgarie, l'Afghanistan (probablement seulement au nord) et le nord-est de l'Iran. La limite sud de son aire de répartition est inconnue, mais elle atteint probablement les crêtes montagneuses séparant les hauts plateaux tibétains du nord. Ainsi, les deux chaînes (occidentale et orientale) sont reliées par un col relativement étroit dans la région de la porte de Dgungar et du bassin de Zaisan. Ces dernières années, une expansion vers l'ouest a été observée, notamment dans la région de Voronej, suite au rétablissement actif des populations de marmottes des steppes (Marmota bobak). L'espèce est parfois observée dans la steppe ukrainienne (jusqu'à Pavlodar à l'ouest), dans l'est de la Transcaucasie (Azerbaïdjan) et, probablement, dans l'ouest du Kirghizistan.

En Russie, le renard corsac est rare dans la plupart des régions, mais commun en Sibérie occidentale et en Transbaïkalie. On le trouve parfois dans les parties septentrionales des steppes boisées de Sibérie occidentale, mais en faible nombre. L'espèce est commune partout entre la Volga et l'Oural. Au Turkménistan, au Kazakhstan, en Mongolie et dans le nord de la Chine, le renard corsac est commun ou abondant, bien qu'au Tadjikistan et en Ouzbékistan, l'espèce soit généralement rare. La situation des populations en Afghanistan et en Iran est inconnue.

Le renard corsac habite généralement les steppes herbeuses, les semi-déserts et les déserts, évitant les montagnes, les zones forestières et la végétation dense. Dans la partie occidentale de son aire de répartition, il fréquente les steppes à herbes basses, évitant celles à herbes hautes et denses. Il est également présent dans les habitats de sables fixés (steppe de Nogaïsk). Dans le bassin versant Volgo-Oural, le renard corsac occupe la plupart des habitats habituels, mais préfère les semi-déserts. À l'est de l'Oural, l'espèce fréquente les steppes et, les années favorables, se rencontre même dans les steppes boisées. En Mongolie et au Kazakhstan, ses habitats typiques sont les terrains à herbes basses et les semi-déserts, occupant souvent les basses collines, mais évitant les basses montagnes. En Asie centrale, il habite les semi-déserts et les déserts éphémères, évitant les sables mouvants. L'un des facteurs limitants est la hauteur de la neige en hiver, et il a été signalé que cette espèce évite les zones où l'épaisseur de neige dépasse 150 mm, préférant les zones où la neige est soit moins épaisse, soit très comprimée.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le régime alimentaire du renard corsac est principalement carnivore, mais son opportunisme alimentaire lui permet d’adopter un régime plus large, selon les ressources disponibles. Il se nourrit surtout de petits rongeurs comme les gerboises, les campagnols et les sousliks, qui abondent dans les steppes et constituent sa source principale de protéines. Il capture également des oiseaux nichant au sol, des lézards, des amphibiens et une variété d’insectes, notamment les coléoptères et les criquets. Lorsque la nourriture animale se raréfie, notamment en hiver, il n’hésite pas à compléter son régime avec des végétaux, tels que des baies, des fruits sauvages et parfois même des racines. Charognard occasionnel, le renard corsac peut consommer les restes de carcasses abandonnées.

Le renard corsac chasse majoritairement la nuit ou aux heures crépusculaires, profitant de la baisse de température pour économiser de l’énergie. Sa stratégie de chasse repose sur l’observation, la discrétion et pratique le mulotage pour fondre sur sa victime. Il peut stocker de la nourriture dans des cachettes temporaires pour pallier les périodes de disette. Dans les régions agricoles, il peut s’attaquer à la volaille ou aux petits animaux domestiques, ce qui lui vaut parfois d’être persécuté par l’homme. Cette flexibilité alimentaire est un atout majeur pour sa survie, lui permettant de résister à des conditions écologiques variables et souvent difficiles. Elle illustre aussi l’importance du renard corsac comme régulateur des populations de petits mammifères.

Auteur: Wim Stam - Wikimedia Commons

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)La reproduction du renard corsac suit un cycle annuel, typique des espèces adaptées aux climats tempérés et froids. La saison de reproduction a généralement lieu en fin d'hiver, entre janvier et mars, la durée exacte pouvant varier légèrement en fonction de la localisation géographique et des conditions environnementales. Les mâles et les femelles atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de 9 à 10 mois. Pendant la période de reproduction, les mâles deviennent plus actifs et peuvent parcourir de plus longues distances à la recherche de partenaires. Le renard corsac est majoritairement monogame, les couples restant ensemble au moins pour une saison de reproduction, bien que certains individus puissent changer de partenaire d'une année à l'autre.

Après une période de gestation d'environ 50 à 60 jours, la femelle donne naissance à une portée de renardeaux. La taille de la portée varie généralement de 2 à 11 petits, avec une moyenne de 3 à 6, en fonction de la disponibilité des ressources alimentaires et de l'âge de la femelle. Les jeunes naissent aveugles et totalement dépendants de leur mère, pesant environ 60 à 100 grammes. Ils sont couverts d'un fin duvet gris. La mère prend soin des jeunes dans une tanière souterraine, souvent un terrier abandonné par d'autres animaux qu'elle peut agrandir et adapter. Les yeux des renardeaux s'ouvrent vers l'âge de deux semaines, et ils commencent à explorer l'extérieur du terrier vers l'âge d'un mois. Ils sont sevrés progressivement vers l'âge de 45 à 60 jours, la mère commençant à leur apporter de la nourriture solide.

Les deux parents participent à l'élevage des jeunes, le mâle apportant de la nourriture à la femelle et aux petits. Les jeunes atteignent une taille et une autonomie suffisantes pour chasser seuls vers l'âge de 4 à 5 mois, période à laquelle la famille commence à se disperser avant le début de l'hiver. Le taux de survie des jeunes est fortement influencé par la rigueur de l'hiver, la disponibilité des proies et la pression des prédateurs.

Le renard corsac a une espérance de vie relativement courte à l’état sauvage, généralement de 3 à 6 ans, bien que certains individus puissent atteindre 8 à 10 ans dans de bonnes conditions. En captivité, où les menaces naturelles sont absentes, il peut vivre jusqu’à 13 ans. Sa longévité dépend fortement de facteurs comme la disponibilité en nourriture, la pression de prédation, les maladies et les conditions climatiques extrêmes.

© Vladimír Motyčka - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le comportement du renard corsac est caractérisé par une combinaison d'adaptations à son environnement ouvert et de stratégies de survie sociale et individuelle. C'est un animal principalement nocturne et crépusculaire, bien que son activité puisse s'étendre au cours de la journée, surtout pendant les mois froids d'hiver pour profiter des périodes plus clémentes.

Le renard corsac est un animal territorial, marquant son territoire avec de l'urine et des excréments, bien que les chevauchements de territoires soient fréquents, surtout en période d'abondance de nourriture. Contrairement au renard roux, le renard corsac est considéré comme plus social, vivant parfois en petits groupes familiaux en dehors de la saison de reproduction, surtout pendant l'hiver. Ces groupes peuvent inclure des adultes et des jeunes de l'année précédente, offrant une certaine protection collective et facilitant la recherche de nourriture. Cependant, les interactions sociales restent relativement limitées en dehors de ces périodes, et l'animal est souvent observé seul ou en couple. La communication entre individus se fait principalement par des vocalisations, qui peuvent inclure des aboiements, des gémissements et des grognements, ainsi que par des signaux olfactifs et visuels.

Le renard corsac est un coureur agile et rapide, capable d'atteindre des vitesses élevées pour échapper aux prédateurs ou pour chasser. Sa capacité à se cacher dans la végétation basse et à utiliser les irrégularités du terrain est également une tactique de survie essentielle. Pendant l'hiver, le renard corsac n'hiberne pas, mais son activité peut être réduite en période de grand froid. Il se fie à ses réserves de graisse accumulées pendant l'automne et à sa capacité à débusquer les proies, même sous la neige.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Les prédateurs naturels du renard corsac sont principalement de grands carnivores et rapaces qui cohabitent dans les écosystèmes d'Asie centrale. Parmi les principaux dangers pour le renard corsac figurent le loup gris (Canis lupus), qui est un superprédateur dans son aire de répartition et représente une menace significative, surtout pour les individus isolés ou les jeunes. Le loup chasse en meute, ce qui lui confère un avantage certain sur un renard corsac solitaire. Les grands rapaces, tels que l'aigle royal (Aquila chrysaetos) et d'autres aigles de grande taille, sont également des prédateurs importants, capables de s'attaquer aux renardeaux et, occasionnellement, aux adultes, en particulier lorsqu'ils sont exposés en terrain découvert.

D'autres carnivores de taille moyenne, comme le blaireau (Meles meles) et le putois des steppes (Mustela eversmanii), peuvent également représenter une menace pour les jeunes renardeaux, surtout s'ils se trouvent dans des terriers partagés ou à proximité de leurs propres zones de chasse. Bien que ces espèces ne soient pas des prédateurs directs des adultes, une compétition pour les ressources et l'accès aux terriers peut parfois entraîner des confrontations.

L'homme est également un prédateur majeur du renard corsac, bien que les motivations soient différentes. La chasse pour la fourrure, bien que moins intense qu'historiquement, existe toujours dans certaines régions. La destruction de l'habitat due à l'agriculture, à l'urbanisation et à l'exploitation des ressources naturelles réduit les zones de chasse et de reproduction, rendant les renards plus vulnérables à la prédation et à la famine. La vigilance et l'utilisation de terriers comme refuges sont des stratégies clés pour le renard corsac afin d'éviter la prédation.

© Mykola Usik - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)La principale menace pesant sur le renard corsac est la surexploitation. Dans la majeure partie de son aire de répartition, le renard corsac est chassé intensivement pour sa fourrure. La chasse est une activité traditionnelle (et commerciale) dans la plupart des pays de son aire de répartition, et les prélèvements ont toujours été importants. Par exemple, jusqu'à 50 000 renards ont été chassés en Russie certaines années au cours du XXe siècle. De même, en Mongolie, on estime que 1,1 million de fourrures ont été vendues à l'Union soviétique entre 1932 et 1972, avec un pic de 62 926 en 1947. La surexploitation a parfois entraîné des interdictions de chasse dans les deux pays afin de permettre aux populations de se reconstituer après des périodes de chasse intensive. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, les changements sociétaux ont entraîné une réglementation insuffisante de la chasse dans plusieurs pays de l'aire de répartition, une situation exacerbée par la croissance des marchés commerciaux de la fourrure. Par conséquent, la surexploitation et le commerce illégal sur les marchés internationaux constituent une préoccupation croissante pour l'espèce.

D'autres menaces incluent le surpâturage par le bétail et l'aménagement du territoire (routes, habitations, mines, etc.), qui peuvent réduire la qualité de l'habitat de l'espèce. Le déclin des marmottes pourrait également avoir un impact sur l'espèce dans certaines zones, car les renards corsacs utilisent souvent leurs terriers comme lieux de repos diurne. Des études complémentaires sur les impacts de l'utilisation et de l'aménagement du territoire et sur les interactions avec d'autres espèces sont nécessaires.

© Claire O'Neill - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le renard corsac n'est pas considéré comme une espèce menacé. L'espèce est actuellement inscrite dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN.

La chasse au renard corsac est réglementée par une législation nationale spécifique, qui considère l'espèce comme un animal à fourrure (Russie, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Mongolie). Le piégeage et la chasse ne sont autorisés que de novembre à mars en Russie, au Kazakhstan et au Turkménistan. Certaines méthodes de chasse sont interdites, comme le déterrage ou l'enfumage des animaux hors de leurs tanières, l'inondation de celles-ci et l'empoisonnement.

Le renard corsac est protégé dans des réserves naturelles intégrales (le statut de protection le plus élevé pour le territoire) et dans des parcs nationaux en Chine, en Russie, au Turkménistan, en Ouzbékistan et en Mongolie. En captivité, l'espèce se reproduit favorablement, bien que peu d'individus soient présents dans les zoos.

Plusieurs aspects de la biologie de cette espèce nécessitent une étude, notamment l'organisation sociale et le comportement, la répartition et l'état de la population dans différentes régions, les interactions avec d'autres espèces (par exemple, les marmottes) et les impacts de la chasse/du piégeage et de l'aménagement du paysage.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)L'histoire taxonomique du renard corsac est relativement stable par rapport à d'autres espèces, mais elle reflète l'évolution des connaissances zoologiques et des classifications des canidés. La première description scientifique de l'espèce a été réalisée par Carl Linnaeus en 1768, qui l'a initialement classée sous le nom de Canis corsac dans la 12ème édition de son "Systema Naturae". À cette époque, de nombreuses espèces de canidés étaient regroupées sous le genre Canis, qui incluait alors les loups, les renards et les chacals. Linnaeus s'est basé sur des spécimens collectés dans les steppes de Russie, son épithète spécifique "corsac" dérivant probablement du nom local russe ou turkique de l'animal.

Au fil du temps, avec l'approfondissement des études morphologiques et génétiques, les taxonomistes ont reconnu des différences significatives entre les renards et les autres membres du genre Canis. C'est en 1775 que Just Leopold Frisch a proposé le genre Vulpes pour regrouper les renards véritables, reconnaissant ainsi leurs particularités distinctes. Le renard corsac a alors été reclassé sous le nom de Vulpes corsac, où il est resté jusqu'à nos jours. Cette distinction repose sur des caractéristiques telles que la présence de pupilles fendues verticalement (bien que ce ne soit pas le cas pour Vulpes corsac), un crâne plus aplati et un comportement social généralement moins marqué que les loups ou les chacals.

Actuellement, Vulpes corsac ne possède aucune sous-espèce officiellement reconnue par les principales autorités taxonomiques modernes. Bien que des variations morphologiques et de coloration aient été observées à travers son aire de répartition – notamment entre les populations de Mongolie, du Kazakhstan ou du nord de la Chine – ces différences sont considérées comme des adaptations écologiques locales et non suffisantes pour justifier une division en sous-espèces distinctes. Historiquement, certains auteurs ont proposé des formes régionales, mais ces classifications n’ont pas été retenues par la communauté scientifique, faute de preuves génétiques ou morphologiques consistantes. Ainsi, Vulpes corsac est aujourd’hui traité comme une espèce monotypique.

| Nom commun | Renard corsac |

| Autre nom | Renard des steppes |

| English name | Corsac fox |

| Español nombre | Zorro corsac |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

| Genre | Vulpes |

| Nom binominal | Vulpes corsac |

| Décrit par | Carl von Linné (Linnaeus) |

| Date | 1768 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

* Bibliographie

Abramov, A. V., & Puzachenko, A. Y. (2005). Geographic variation and taxonomy of the corsac fox (Vulpes corsac). Zoologichesky Zhurnal, 84(3), 341–352.

Abramov, A. V., & Puzachenko, A. Y. (2005). Geographic variation and taxonomy of the corsac fox (Vulpes corsac). Zoologichesky Zhurnal, 84(3), 341–352.

Macdonald, D. W., & Sillero-Zubiri, C. (eds.). (2004). The Biology and Conservation of Wild Canids. Oxford University Press.

Macdonald, D. W., & Sillero-Zubiri, C. (eds.). (2004). The Biology and Conservation of Wild Canids. Oxford University Press.

Pallas, P. S. (1778). Voyage à travers diverses provinces de l’Empire de Russie.

Pallas, P. S. (1778). Voyage à travers diverses provinces de l’Empire de Russie.

Wozencraft, W. C. (2005). Order Carnivora. In: Wilson, D. E., & Reeder, D. M. (Eds.). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.). Johns Hopkins University Press.

Wozencraft, W. C. (2005). Order Carnivora. In: Wilson, D. E., & Reeder, D. M. (Eds.). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.). Johns Hopkins University Press.

Larivière, S., & Pasitschniak-Arts, M. (1996). Vulpes corsac. Mammalian Species, 537, 1–6.

Larivière, S., & Pasitschniak-Arts, M. (1996). Vulpes corsac. Mammalian Species, 537, 1–6.

Zhang, Y. et al. (2022). Habitat selection and space use of corsac foxes in the Mongolian steppe. Ecological Research, 37(1), 35–45.

Zhang, Y. et al. (2022). Habitat selection and space use of corsac foxes in the Mongolian steppe. Ecological Research, 37(1), 35–45.