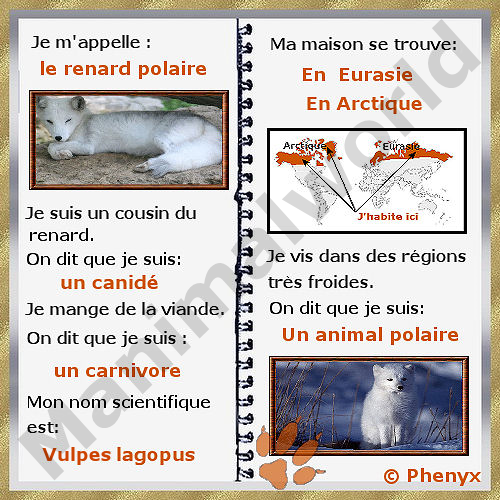

Renard polaire (Vulpes lagopus)

Le renard polaire (Vulpes lagopus) est un mammifère carnivore de petite taille qui s'est parfaitement adapté aux conditions extrêmes des régions les plus froides du globe. Membre de la famille des canidés, cet animal est célèbre pour sa fourrure épaisse et son remarquable changement de pelage saisonnier, passant du brun ou gris en été au blanc pur en hiver. Son rôle écologique est crucial dans les écosystèmes fragiles de l'Arctique, où il est à la fois un prédateur et une proie. Sa capacité à trouver des ressources dans un environnement hostile en fait un sujet d'étude fascinant pour les biologistes et les zoologistes. Le renard polaire est également appelé Renard arctique ou encore Isatis.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

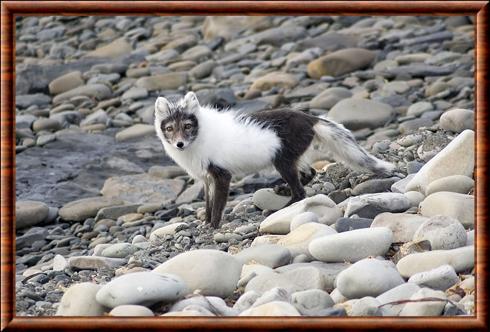

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le renard polaire présente des caractéristiques morphologiques uniques qui sont le fruit d'une longue évolution dans un environnement glacé. Son corps est compact et trapu, ce qui minimise la perte de chaleur, avec une taille moyenne de 85 cm de la tête à la queue et un poids allant de 2,9 à 9,4 kg, selon la saison et la disponibilité de nourriture. Les femelles sont généralement plus petites que les mâles.

L'une de ses caractéristiques les plus distinctives est sa fourrure exceptionnellement dense. Le pelage hivernal est le plus épais de tous les mammifères, ce qui lui confère une isolation thermique supérieure. Le renard polaire possède également une épaisse couche de graisse corporelle, particulièrement accumulée à l'approche de l'hiver, qui agit comme une couche isolante supplémentaire. Ses oreilles sont courtes et arrondies, et son museau est court, des traits qui réduisent la surface corporelle exposée au froid et limitent la dissipation de la chaleur. Ses pattes sont petites et poilues, ce qui protège ses coussinets du contact direct avec la glace et la neige, et lui offre une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes. La queue, ou panache, est longue et très touffue, servant non seulement à maintenir l'équilibre mais aussi à se protéger le visage et le nez pendant le sommeil. Cette queue peut envelopper presque entièrement le corps de l'animal lorsqu'il se recroqueville.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le renard arctique a une répartition circumpolaire dans tous les habitats de la toundra arctique. Il se produit au nord et au-delà de la limite forestière dans la toundra arctique en Amérique du Nord et en Eurasie, ainsi que dans la toundra alpine en Fennoscandie, s'étendant du nord du Groenland (88°N) à l'extrémité sud de la baie d'Hudson, au Canada (53°N). La limite sud de l'aire de répartition de l'espèce pourrait s'être déplacée vers le nord au cours du XXe siècle, réduisant ainsi son aire de répartition totale. L'espèce habite la plupart des îles arctiques et de nombreuses îles de la mer de Béring. Le renard arctique a également été introduit dans des îles auparavant isolées de l'archipel des Aléoutiennes à la fin du XIXe siècle par l'industrie de la fourrure, où il est aujourd'hui souvent éliminé par les efforts de conservation des oiseaux. Le renard arctique a également été observé sur la banquise jusqu'au pôle Nord. On peut le trouver jusqu'à 3 000 m d'altitude.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le régime alimentaire du renard polaire est très diversifié et opportuniste, s'adaptant aux ressources disponibles dans son environnement aride. Il se nourrit principalement de petits mammifères, comme les lemmings, qui constituent sa source de nourriture la plus importante. La population de renards polaires est d'ailleurs étroitement liée aux cycles de population des lemmings. Lorsque ces rongeurs sont abondants, les renards ont plus de portées et la survie des jeunes est meilleure. Inversement, en période de faible population de lemmings, les renards doivent diversifier leur régime. Ils chassent alors des oiseaux, leurs oeufs, des poissons et même des phoques nouveaux-nés. En tant que charognards, ils suivent souvent les traces des ours polaires et des loups pour se nourrir des restes de leurs proies.

En été, ils consomment des baies et des insectes pour compléter leur alimentation. Pour survivre aux hivers rigoureux, ils emmagasinent de la nourriture pendant les mois les plus chauds en l'enterrant dans la neige ou sous le sol gelé. Cette stratégie de stockage leur permet de disposer de réserves suffisantes lorsque la nourriture se fait rare. Le renard polaire chasse en solitaire, et sa technique de chasse est remarquablement efficace : il utilise son ouïe fine pour localiser une proie sous la neige, puis il saute en l'air pour plonger tête la première dans la poudreuse et la capturer. Cette méthode, appelé le mulotage, est essentielle pour la survie dans un environnement où la visibilité peut être limitée.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)La reproduction chez le renard polaire est un processus bien coordonné pour maximiser les chances de survie des petits dans un environnement rigoureux. La période de reproduction commence généralement au début du printemps, entre mars et avril. Le renard polaire est monogame et forme des couples qui restent ensemble tout au long de leur vie. Le couple cherche ou creuse un terrier dans des endroits abrités, souvent dans des collines sablonneuses ou sous des rochers, pour protéger leur future progéniture. Le terrier peut comporter de nombreuses entrées et galeries, et il est parfois utilisé par plusieurs générations de renards.

La période de gestation dure environ 52 jours, après quoi la femelle donne naissance à une grande portée de renardeaux. La taille de la portée est remarquable, avec une moyenne de 5 à 10 petits, mais peut atteindre jusqu'à 25 dans des années où la nourriture est très abondante, ce qui est l'une des plus grandes portées chez les canidés. À la naissance, les renardeaux sont aveugles, sourds, et pèsent à peine 60 grammes. Ils sont totalement dépendants de leur mère. Le père joue un rôle actif dans l'éducation et la protection des petits, apportant de la nourriture et montant la garde autour du terrier. Les jeunes sont sevrés à l'âge de 6 à 8 semaines et commencent à quitter le terrier pour explorer à partir de 3 à 4 semaines. Ils atteignent leur indépendance vers l'âge de 4 mois et la maturité sexuelle à un an. Les familles restent unies jusqu'à l'automne, après quoi les jeunes se dispersent pour établir leurs propres territoires.

La longévité du renard polaire varie selon qu’il vive à l’état sauvage ou en captivité. En milieu naturel, son espérance de vie est généralement courte, autour de 3 à 6 ans, en raison de la prédation, des maladies, de la variabilité climatique et de la disponibilité alimentaire. Peu d’individus dépassent 7 ans dans la nature. En captivité, à l’abri des menaces et avec des soins adaptés, le renard polaire peut vivre jusqu’à 14 ou 15 ans, parfois davantage. La mortalité infantile est élevée, surtout lors des hivers rigoureux ou lorsque les ressources sont rares. Ainsi, la longévité du renard polaire est fortement conditionnée par les conditions écologiques et les pressions environnementales.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le comportement du renard polaire est un mélange d'adaptations sociales et physiques qui lui permettent de prospérer dans les vastes étendues de l'Arctique. Bien qu'il chasse généralement en solitaire, il est capable de vivre en groupes familiaux, en particulier pendant la saison de reproduction. Ces groupes sont souvent composés du couple reproducteur et de leurs jeunes de l'année. Les renards polaires sont des animaux extrêmement prudents et territoriaux. Ils marquent leur territoire avec de l'urine et des fèces pour communiquer avec d'autres renard. En cas de menace ou de détresse, ils peuvent émettre une variété de vocalisations, notamment des aboiements, des gémissements et des hurlements. Pour survivre au froid, leur comportement s'articule autour de la conservation de l'énergie. En hiver, ils minimisent leurs mouvements pour ne pas dépenser inutilement d'énergie. Ils se recroquevillent et utilisent leur queue touffue comme une couverture pour se protéger du froid.

Le renard polaire est connu pour son intelligence et sa ruse, qui lui permettent de s'adapter rapidement à de nouvelles situations et de résoudre des problèmes pour trouver de la nourriture. Cette intelligence est également évidente dans leur capacité à stocker des aliments pour l'hiver, un comportement crucial pour leur survie. Bien que principalement actifs pendant la journée, ils peuvent chasser à toute heure en fonction de la disponibilité des proies. La migration est également un aspect de leur comportement. Certains individus peuvent parcourir de vastes distances, des centaines voire des milliers de kilomètres, pour trouver de la nourriture, en particulier les jeunes qui se dispersent. Ces migrations sont souvent motivées par la fluctuation des populations de lemmings.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Malgré ses adaptations remarquables, le renard polaire n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire et doit faire face à plusieurs prédateurs naturels dans son écosystème. Les plus redoutables sont le loup arctique (Canis lupus arctos), l'ours polaire (Ursus maritimus) et le carcajou (Gulo gulo). Ces animaux, plus grands et plus puissants, peuvent chasser et tuer le renard polaire pour se nourrir. Les ours polaires et les loups représentent une menace constante, en particulier pour les jeunes et les individus âgés ou affaiblis.

Les aigles, notamment le pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) et le harfang des neiges (Bubo scandiacus), sont également des prédateurs importants, capables de capturer les renardeaux et même les adultes, particulièrement pendant la saison de nidification des oiseaux.

Dans les régions où leurs aires de répartition se chevauchent, le renard roux (Vulpes vulpes) est un compétiteur majeur, qui peut également devenir un prédateur. Le renard roux, plus grand, peut déplacer les renards polaires de leurs territoires de chasse et les tuer. Cependant, en raison du changement climatique, les populations de renards roux s'étendent plus au nord, ce qui intensifie la concurrence et la prédation sur les renards polaires.

Pour se protéger de ces prédateurs, le renard polaire compte sur son camouflage et sa rapidité. Sa capacité à se fondre dans le décor enneigé en hiver est sa principale ligne de défense. Il se cache également dans les terriers et les crevasses rocheuses pour échapper à ses ennemis.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)La chasse à la fourrure a longtemps été un facteur de mortalité majeur pour le renard arctique. Avec le déclin de l'industrie de la chasse à la fourrure, la menace de surexploitation est réduite pour la plupart des populations de renards arctiques. Ils peuvent également être directement persécutés (comme sur l'île Saint-Paul). La désinformation quant à l'origine des renards arctiques des Pribilofs continue d'alimenter des attitudes négatives et la survie à long terme de cette sous-espèce endémique est menacée. Dans les zones liées aux écosystèmes marins, les renards arctiques peuvent également être affectés par des menaces indirectes, telles que les maladies et les effets des polluants organiques persistants; en effet, une menace émergente en Fennoscandie est l'impact de la gale sarcoptique sur les populations. Dans certaines régions, l'envahissement génétique par les renards bleus élevés en ferme peut menacer les populations indigènes.

Le renard polaire n'est actuellement pas considéré comme une espèce menacée. Il est inscrit dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN.

Dans l'ensemble de son aire de répartition, la protection du renard polaire est très disparate. Bien qu'il ne soit pas protégé dans la plupart des régions, l'espèce bénéficie d'une protection juridique intégrale, y compris pour ses tanières, en Suède, en Norvège continentale et en Finlande depuis le milieu du XXe siècle. En Europe, ce renard est reconnu comme une espèce prioritaire, ce qui exige une protection complète. Ailleurs, comme en Islande, la chasse à la prime est encore pratiquée, tandis que dans des régions comme l'Alaska et le Canada, le piégeage est strictement réglementé et réservé aux trappeurs agréés.

Concernant la conservation, des plans d'action ont été mis en oeuvre dans les pays nordiques, où des efforts de conservation ont permis une augmentation significative des populations locales. Néanmoins, l'espèce fait face à des menaces grandissantes. La concurrence croissante avec le renard roux, dont l'aire de répartition s'étend vers le nord en raison du changement climatique, est une préoccupation majeure. De plus, la génétique des populations sauvages est menacée par des renards de ferme échappés, dont la taille et les caractéristiques diffèrent. Des lacunes persistent dans la compréhension de l'impact des maladies, comme la gale et l'échinococcose, sur les populations sauvages, ainsi que sur l'épidémiologie de la rage arctique.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du renard polaire est riche et a évolué au fil du temps, reflétant l'avancement de la science et l'amélioration des méthodes d'identification. L'espèce a été formellement décrite pour la première fois en 1758 par le célèbre naturaliste suédois Carl Linnaeus dans son oeuvre monumentale, le Systema Naturae. Linnaeus l'a initialement classée sous le nom de Canis lagopus, la plaçant dans le genre Canis aux côtés des loups et des chiens domestiques, en raison de sa parenté générale avec les canidés. Le nom spécifique lagopus vient du grec ancien "lagōs" (lièvre) et "pous" (pied), une référence à ses pattes poilues et à la ressemblance avec les pattes des lièvres arctiques.

Au fil du temps, les scientifiques ont reconnu des différences morphologiques et génétiques suffisantes pour le séparer du genre Canis. C'est ainsi qu'il a été déplacé dans le genre Alopex par Carl Peter Thunberg en 1787. Pendant de nombreuses années, le renard polaire a été connu sous le nom scientifique d'Alopex lagopus. Cependant, des études génétiques plus récentes et détaillées sur la phylogénie des canidés, notamment des analyses de l'ADN mitochondrial et nucléaire, ont montré que le renard polaire est plus étroitement lié aux renards du genre Vulpes qu'on ne le pensait. Ces études ont révélé que le genre Alopex n'était pas un clade monophylétique distinct, mais plutôt un groupe niché au sein du genre Vulpes.

Ainsi, la classification a été révisée, et le renard polaire a été reclassé dans le genre Vulpes, le même genre que le renard roux (Vulpes vulpes). Cette révision, largement acceptée par la communauté scientifique, a eu lieu au début du XXIe siècle. La reclassification souligne l'importance des outils génétiques modernes dans la résolution des relations évolutives entre les espèces. L'histoire taxonomique de Vulpes lagopus est donc un excellent exemple de la nature dynamique et en constante évolution de la classification biologique, qui s'affine avec l'introduction de nouvelles technologies et de nouvelles données scientifiques.

Selon les sources taxonomiques fiables comme l'ITIS et les publications scientifiques, plusieurs sous-espèces de Vulpes lagopus sont reconnues. Il est important de noter que le nombre exact et la validité de certaines d'entre-elles peuvent encore faire l'objet de débats. Les plus couramment acceptées sont :

- Vulpes lagopus beringensis (Clinton Hart Merriam 1902).

- Vulpes lagopus fuliginosus (Johann Matthäus Bechstein 1799).

- Vulpes lagopus lagopus (Carl von Linné (Linnaeus) 1758).

- Vulpes lagopus pribilofensis (Clinton Hart Merriam 1902).

© Longdistancer - Wikimedia Commons

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés) Retrouvez ci-dessous quelques photographies du renard polaire. Cliquez sur les images pour les agrandir. Les photographies présentées ci-dessous sont soumises à des droits d'auteur. Pour toute utilisation, merci de respecter la licence  CC-BY-NC-SA et d'effectuer un lien retour vers notre site.

CC-BY-NC-SA et d'effectuer un lien retour vers notre site.

| Nom commun | Renard polaire |

| Autres noms | Renard arctique Isatis |

| English name | Arctic Fox Polar Fox |

| Español nombre | Zorro Ártico |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

| Genre | Vulpes |

| Nom binominal | Vulpes lagopus |

| Ancien nom binominal | Alopex lagopus |

| Décrit par | Carl von Linné (Linnaeus) |

| Date | 1758 |

Satut IUCN |  |

Retrouvez ci-dessous une fichesimplifiée du renard polaire pour vos enfants.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Parc Animalier de Sainte-Croix

Parc Animalier de Sainte-Croix

* Bibliographie

Audet, A., P. Moehrenschlager, et M. L. E. Harding. (2002). "Alopex lagopus". Mammalian Species, vol. 671, pp. 1-6.

Audet, A., P. Moehrenschlager, et M. L. E. Harding. (2002). "Alopex lagopus". Mammalian Species, vol. 671, pp. 1-6.

Angerbjörn, A., D. S. Ehrich, et P. M. E. R. E. L. Herfindal. (2017). "Dynamics of the Arctic fox population in Fennoscandia: lessons from a long-term study". Polar Research, vol. 36, n° 1.

Angerbjörn, A., D. S. Ehrich, et P. M. E. R. E. L. Herfindal. (2017). "Dynamics of the Arctic fox population in Fennoscandia: lessons from a long-term study". Polar Research, vol. 36, n° 1.

Tannerfeldt, M., et A. Angerbjörn. (2008). "The arctic fox". The Biology and Conservation of Wild Canids, pp. 248-261.

Tannerfeldt, M., et A. Angerbjörn. (2008). "The arctic fox". The Biology and Conservation of Wild Canids, pp. 248-261.

Norén, K., A. Angerbjörn, et M. Tannerfeldt. (2009). "Genetic swamping by escaped farmed foxes in Fennoscandia: a threat to the native Arctic fox population?". Biological Conservation, vol. 142, n° 1, pp. 165-172.

Norén, K., A. Angerbjörn, et M. Tannerfeldt. (2009). "Genetic swamping by escaped farmed foxes in Fennoscandia: a threat to the native Arctic fox population?". Biological Conservation, vol. 142, n° 1, pp. 165-172.

Landa, A. et al. (2014). "Reintroduction of captive-bred arctic foxes (Vulpes lagopus) in Norway: a conservation strategy". Polar Biology, vol. 37, n° 7, pp. 1045-1055.

Landa, A. et al. (2014). "Reintroduction of captive-bred arctic foxes (Vulpes lagopus) in Norway: a conservation strategy". Polar Biology, vol. 37, n° 7, pp. 1045-1055.

Nowak, Ronald M. (2005). Walker's Carnivores of the World. Johns Hopkins University Press.

Nowak, Ronald M. (2005). Walker's Carnivores of the World. Johns Hopkins University Press.

Macdonald, David W. et Claudio Sillero-Zubiri. (2004). The Biology and Conservation of Wild Canids. Oxford University Press.

Macdonald, David W. et Claudio Sillero-Zubiri. (2004). The Biology and Conservation of Wild Canids. Oxford University Press.

Frafjord, K., Hufthammer, A. K., & Amundsen, C. (1989). Seasonal variation in the arctic fox (Alopex lagopus) population in Svalbard. Polar Research, 7(1), 17-23. https://doi.org/10.3402/polar.v7i1.6811.

Frafjord, K., Hufthammer, A. K., & Amundsen, C. (1989). Seasonal variation in the arctic fox (Alopex lagopus) population in Svalbard. Polar Research, 7(1), 17-23. https://doi.org/10.3402/polar.v7i1.6811.

Dalén, L., Fuglei, E., Hersteinsson, P., Kapel, C. M. O., Roth, J. D., Samelius, G., Tannerfeldt, M., & Angerbjörn, A. (2005). Population history and genetic structure of a circumpolar species: the arctic fox. Biological Journal of the Linnean Society, 84(1), 79-89. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2005.00415.x

Dalén, L., Fuglei, E., Hersteinsson, P., Kapel, C. M. O., Roth, J. D., Samelius, G., Tannerfeldt, M., & Angerbjörn, A. (2005). Population history and genetic structure of a circumpolar species: the arctic fox. Biological Journal of the Linnean Society, 84(1), 79-89. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2005.00415.x

Meijer, T., & Drent, R. (2011). Reproductive ecology of the Arctic fox (Vulpes lagopus). Polar Biology, 34, 1473-1483.

Meijer, T., & Drent, R. (2011). Reproductive ecology of the Arctic fox (Vulpes lagopus). Polar Biology, 34, 1473-1483.