Renard gris insulaire (Urocyon littoralis)

Le renard gris insulaire (Urocyon littoralis) est un canidé endémique de six des huit îles de l'archipel des Channel Islands, au large des côtes californiennes. Plus petit que son proche parent, le renard gris d'Amérique, dont il a divergé il y a des milliers d'années, il se distingue par sa taille naine et son tempérament curieux. L'évolution en milieu insulaire a façonné cette espèce, qui a développé des caractéristiques uniques pour s'adapter à son environnement limité. Il joue un rôle écologique crucial dans l'écosystème de ces îles, agissant à la fois comme prédateur et charognard. Sa survie a été menacée par des introductions d'espèces non indigènes, mais des efforts de conservation intensifs ont permis de stabiliser ses populations.

© Lara Drizd/USFWS - Flickr

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)Le renard gris insulaire présente une morphologie particulièrement adaptée à la vie insulaire, caractérisée par une stature compacte et légère. Il pèse en moyenne de 1,3 à 2,8 kg, avec une longueur totale du corps et de la tête variant de 48 à 63 cm. Sa taille réduite est un exemple classique de nanisme insulaire, un phénomène évolutif où les espèces de grande taille deviennent plus petites en raison de ressources limitées et de l'absence de grands prédateurs.

Son pelage est un mélange distinctif de gris sur le dos, de roux sur les flancs et les pattes, et de blanc sur la gorge et l'abdomen. Une bande noire s'étend le long de sa queue, qui mesure de 11 à 29 cm et est plus courte que celle du renard gris d'Amérique. Le museau, les oreilles et les yeux sont relativement grands par rapport à son corps, ce qui suggère une bonne acuité auditive et visuelle, essentielle pour la chasse dans des environnements variés, des prairies aux forêts de chênes.

Les pattes sont courtes mais agiles, avec des griffes non rétractiles qui lui permettent de grimper aux arbres avec aisance, une capacité rare chez les canidés. Ses dents, en particulier ses canines, sont adaptées à un régime omnivore, capable de déchiqueter la chair de petits animaux et de broyer des matières végétales. Sa morphologie générale est celle d'un animal robuste et endurant, capable de traverser des terrains accidentés et de trouver de la nourriture dans un habitat parfois hostile.

Crédit photo: The National Park Service

CC0 (Domaine public)

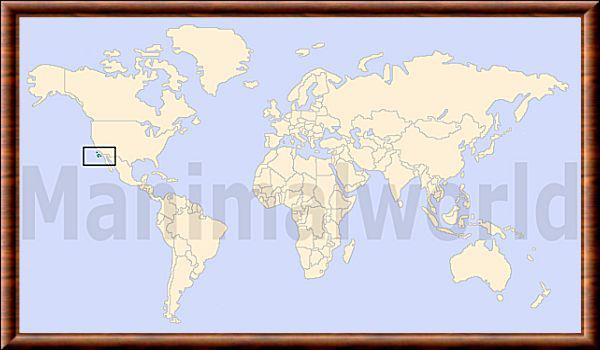

CC0 (Domaine public)Les renards gris insulaires sont confinés aux six plus grandes des huit îles Anglo-Normandes de Californie, situées au large des côtes du sud de la Californie, aux États-Unis. L'hypothèse selon laquelle les renards auraient atteint les îles Anglo-Normandes du nord par dispersion d'individus abandonnés, puis par une dispersion assistée par les Amérindiens vers les îles Anglo-Normandes du sud, a été contestée par Rick et al. (2009), qui ont daté des os de renards fossiles. L'os le plus ancien a été daté d'environ 6 400 cal. BP (6 400 ans avant l'année 1950), plusieurs milliers d'années après la colonisation des îles par l'homme. Par conséquent, on ignore aujourd'hui si les renards ont atteint les îles du nord naturellement ou s'ils ont été introduits par l'homme.

Le renard gris insulaire est un généraliste d'habitat, capable de s'adapter à presque tous les milieux présents sur les îles Anglo-Normandes. Son utilisation d'habitats aussi divers que les plages, les dunes, les falaises, les prairies, les forêts de chênes ou les zones développées (villes, campings) s'explique par sa grande plasticité écologique, la faible prédation et l'absence de concurrence. Cependant, des études ont montré qu'il a une certaine préférence pour certains habitats. Il semble privilégier les dunes de sable stabilisées et les zones à forte diversité topographique et végétale, telles que les zones arbustives et boisées. À l'inverse, il utilise moins les habitats à faible végétation, comme les grandes prairies ouvertes.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le régime alimentaire du renard gris insulaire est extrêmement diversifié, reflétant son rôle d'omnivore opportuniste dans un écosystème insulaire aux ressources fluctuantes. La disponibilité des proies et des végétaux varie selon les saisons et les îles.

Il se nourrit principalement de petits mammifères, comme des campagnols et des souris, ainsi que d'oiseaux et de leurs oeufs. Les reptiles, en particulier les lézards, et les insectes, tels que les sauterelles et les scarabées, constituent également une part importante de son alimentation. La chasse se fait souvent à l'aube ou au crépuscule, mais il peut être actif de jour comme de nuit.

En plus de la faune, son régime inclut une large gamme de matières végétales. Il consomme des baies, des fruits sauvages, comme les baies de manzanita et les baies de toyon, ainsi que des graines et des graminées. Cette flexibilité alimentaire lui permet de s'adapter aux périodes de pénurie de certaines proies. Il est également un charognard efficace, se nourrissant des carcasses de petits animaux. Les restes de nourriture sont parfois enterrés pour une consommation ultérieure, un comportement de thésaurisation courant chez de nombreux canidés. L'eau est principalement obtenue à partir de sa nourriture, bien qu'il boive également dans les sources d'eau douce disponibles. Sa capacité à exploiter une grande variété de sources alimentaires est l'une des clés de sa réussite en tant que superprédateur sur les îles.

© Christian Schwarz - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)La reproduction du renard gris insulaire est une période critique de son cycle de vie, caractérisée par des liens monogames et des soins parentaux dévoués. La saison de reproduction commence généralement en janvier et s'étend jusqu'en mars.

Après une période de gestation d'environ 50 à 60 jours, la femelle donne naissance à une portée de un à cinq petits, bien que deux à trois petits soient plus courants. Les renardeaux naissent aveugles et sans défense, et leur survie dépend entièrement de l'attention de leurs parents. Ils viennent au monde dans une tanière, qui peut être un terrier creusé dans le sol, une cavité rocheuse ou même un nid abandonné sous un buisson dense. Le couple de renards partage les responsabilités parentales. Le mâle chasse et rapporte de la nourriture à la femelle et aux jeunes, tandis que la femelle reste souvent près de la tanière pour protéger et allaiter les petits. Les renardeaux commencent à ouvrir les yeux après environ trois semaines et sortent de la tanière pour la première fois vers l'âge de quatre ou cinq semaines.

À mesure qu'ils grandissent, ils apprennent à chasser en observant leurs parents et en jouant avec leurs frères et soeurs. Ils sont sevrés à l'âge de sept à huit semaines, mais restent dépendants de leurs parents pour la nourriture et la protection jusqu'à ce qu'ils atteignent l'indépendance, généralement vers l'automne. La maturité sexuelle est atteinte vers l'âge de 10 mois. La fidélité du couple et la coopération dans l'élevage des jeunes sont des facteurs essentiels pour la survie de la population de renards gris insulaires.

La longévité du renard gris insulaire est relativement courte. À l'état sauvage, son espérance de vie moyenne se situe entre quatre et six ans. En captivité, où il est protégé des prédateurs et des maladies et bénéficie d'une alimentation stable, il peut vivre beaucoup plus longtemps, atteignant souvent huit à dix ans.

© Terrydad2 - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le renard gris insulaire est un animal principalement solitaire, à l'exception de la période de reproduction. Bien qu'il puisse être actif à tout moment de la journée, il est particulièrement crépusculaire et nocturne, chassant et se nourrissant pendant ces périodes. Son comportement est marqué par une curiosité innée et une relative absence de peur envers l'homme, une caractéristique souvent observée chez les animaux insulaires qui n'ont pas ou peu de prédateurs naturels de grande taille. Ce manque de crainte a malheureusement rendu l'espèce vulnérable aux maladies et à l'empoisonnement indirect.

Il est territorial et marque son domaine avec de l'urine et des fèces pour communiquer avec d'autres renards. La taille du territoire varie en fonction de la disponibilité de la nourriture, mais il est généralement plus petit que celui de son homologue continental en raison des ressources plus concentrées sur les îles.

Le renard gris insulaire est un grimpeur exceptionnel, capable de monter aux arbres pour se reposer, échapper à des dangers potentiels ou chercher de la nourriture, comme des nids d'oiseaux. Cette capacité est une adaptation unique qui le distingue de la plupart des autres canidés. Sa communication est un mélange de vocalisations, y compris des aboiements, des gémissements et des grognements, ainsi que des signaux visuels et olfactifs. Il se déplace avec agilité à travers les terrains accidentés des îles, utilisant des sentiers bien établis. Son comportement social est moins complexe que celui de canidés plus grands, comme les loups, mais il reste un animal intelligent et adaptable, capable de résoudre des problèmes pour trouver de la nourriture ou un abri.

© Amym Rangel - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Les prédateurs naturels du renard gris insulaire sont, par définition, extrêmement limités, ce qui a directement influencé son évolution et son comportement. Avant l'arrivée des Européens, le renard gris insulaire vivait dans un écosystème où il occupait la position de superprédateur terrestre. Les seuls qui représentaient une menace étaient les rapaces, comme les aigles royaux (Aquila chrysaetos) et les grands-ducs d'Amérique (Bubo virginianus), qui pouvaient s'attaquer aux jeunes renardeaux ou aux adultes affaiblis.

Cependant, la colonisation des îles par l'homme a radicalement modifié cet équilibre délicat. Les introductions d'espèces non indigènes, comme les chats sauvages et les chiens, ont accru la pression de prédation sur les populations de renards. Le plus grand danger est venu de l'aigle royal. Historiquement, ces oiseaux n'étaient pas présents en grand nombre sur les îles. La diminution des populations de pygargues à tête blanche, qui se nourrissent principalement de poissons, a laissé un vide que les aigles royaux ont comblé. Ces derniers, qui se nourrissent traditionnellement de proies terrestres comme les cerfs mulets, ont trouvé une nouvelle source de nourriture facile avec le renard gris insulaire.

Cette augmentation de la prédation a été l'une des principales causes de la quasi-extinction de l'espèce à la fin du XXe siècle. Ce scénario illustre de manière dramatique comment l'introduction d'un nouveau prédateur, même s'il est une espèce indigène de la région continentale, peut avoir des conséquences dévastatrices sur une espèce insulaire isolée et non préparée. Heureusement, des programmes de conservation, impliquant la réintroduction du pygargue à tête blanche et le déplacement des aigles royaux, ont permis de réduire cette menace.

© Ruane Martin - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le renard gris insulaire, espèce endémique des îles Anglo-Normandes, a fait face à des menaces majeures qui ont gravement compromis ses populations. Dans les années 1990, la prédation par des aigles royaux a provoqué un déclin catastrophique sur les îles du nord. Parallèlement, le virus de la maladie de Carré, probablement introduit par un raton laveur sur l'île Santa Catalina, a décimé les populations locales. Des mesures de conservation drastiques ont permis de réduire ces menaces.

Cependant, d'autres défis persistent. Les populations de renards gris insulaires ont une faible diversité génétique, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux maladies et aux changements environnementaux futurs. L'introduction potentielle de nouveaux agents pathogènes depuis le continent demeure une menace constante. En conséquence, cette espèce est considérée comme "dépendante de la conservation", nécessitant une surveillance continue et des interventions rapides pour assurer sa survie à long terme.

© Mark Sandell - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le renard gris insulaire est une espèce moyennement menacée d'extinction. La Liste rouge de l'IUCN répertorie ce renard dans la catégorie "Quasi menacé" (NT).

En 2004, face à des déclins démographiques critiques, le renard gris insulaire a été désigné comme espèce en voie de disparition par le US Fish and Wildlife Service (FWS). Ce statut s'appliquait à quatre des six sous-espèces : celles des îles du nord (San Miguel, Santa Rosa, Santa Cruz), décimées par la prédation des aigles royaux, et celle de Santa Catalina, victime d'une épidémie du virus de la maladie de Carré (CDV). Ces déclins étaient d'une ampleur sans précédent, avec des populations chutant de milliers d'individus à quelques dizaines en moins d'une décennie. Pour contrer cette menace imminente d'extinction, un plan de rétablissement a été mis en place. Les efforts ont été coordonnés par un groupe d'experts et les gestionnaires des îles. Les actions se sont articulées autour de mesures d'urgence et de stratégies à long terme :

* Lutte contre la prédation : Des programmes de relocalisation des aigles royaux ont été lancés dès 1999. Ces rapaces, absents des îles avant les années 1990, avaient été attirés par l'introduction de proies non-indigènes comme les sangliers et les cerfs mulets. La capture et le transfert de ces aigles ont permis de stabiliser et d'augmenter le taux de survie des renards.

* Lutte contre les maladies : Pour protéger les renards du CDV, un programme de vaccination a été développé. Un vaccin sûr et efficace a été administré aux renards en captivité, puis à une partie des populations sauvages. Sur la majorité des îles, une stratégie de "noyau vacciné" a été adoptée pour maintenir une certaine immunité naturelle. Sur l'île de Santa Catalina, la vaccination a été étendue à toute l'île en raison des multiples points d'entrée potentiels pour les maladies.

* Élevage en captivité et réintroduction : Confrontés à des populations sauvages résiduelles extrêmement faibles, des programmes d'élevage en captivité ont été mis en oeuvre directement sur les îles. Ces initiatives, bien que confrontées à des défis (stress, faible reproduction), ont été un succès. Plus de 300 renards ont été réintroduits dans la nature, permettant aux populations de San Miguel et Santa Cruz de retrouver leurs niveaux d'avant le déclin en moins de 12 ans.

Le plan de rétablissement ne s'est pas limité aux menaces directes. Des stratégies à l'échelle de l'écosystème ont été appliquées, telles que l'élimination des ongulés non-indigènes (sangliers et cerfs) pour supprimer la base de proies des aigles royaux et la réintroduction des pygargues à tête blanche, prédateurs historiques, pour dissuader les aigles de nidifier. Un suivi rigoureux des populations, de leur survie, et des expositions aux maladies est désormais en place sur toutes les îles.

Cependant, des défis demeurent. Des lacunes persistent dans la connaissance de l'écologie sociale et de la compétition avec d'autres espèces. De plus, la menace de l'introduction de nouvelles maladies depuis le continent reste constante, soulignant la nécessité d'une vigilance et d'une gestion continue pour la survie à long terme de cette espèce vulnérable.

© Justyn Stahl - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du renard gris insulaire est une exploration fascinante de l'évolution des espèces en milieu insulaire, avec un développement qui a captivé l'attention des biologistes dès le XIXe siècle. La première description officielle de l'espèce a été réalisée en 1858 par le naturaliste américain Spencer Fullerton Baird, qui l'a initialement classée comme une sous-espèce du renard gris d'Amérique (Urocyon cinereoargenteus). L'espèce a été identifiée à partir de spécimens collectés sur l'île de San Miguel. Baird a noté les différences morphologiques, en particulier la taille plus petite, qui distinguait clairement cette population insulaire de ses homologues continentaux. Il est important de noter que de nombreuses études ultérieures, notamment celles menées par l'IUCN et le Global Biodiversity Information Facility (GBIF), ont confirmé ce statut distinct.

Au fil du temps, des analyses génétiques approfondies ont permis de consolider son statut d'espèce à part entière, Urocyon littoralis, et de lever tout doute sur sa classification. Des recherches génétiques ont révélé une divergence évolutive distincte, estimée à environ 16 000 ans, qui remonte à une époque où le niveau de la mer était plus bas, ce qui a pu faciliter le passage de l'ancêtre du renard gris insulaire sur les îles.

L'histoire taxonomique est également complexe en raison des six sous-espèces reconnues, chacune endémique d'une île spécifique. Ces sous-espèces, bien que génétiquement distinctes, ne sont pas toujours faciles à identifier par leur seule morphologie. Aujourd'hui six sont unanimement acceptées :

- Urocyon littoralis catalinae (Merriam, 1903) : endémique de l'île de Santa Catalina

- Urocyon littoralis clementae (Merriam, 1903) : endémique de l'île de San Clemente

- Urocyon littoralis dickeyi (Grinnell & Linsdale, 1930) : endémique de l'île de San Nicolas

- Urocyon littoralis littoralis (Baird, 1858) : endémique de l'île de San Miguel

- Urocyon littoralis santacruzae (Merriam, 1903) : endémique de l'île de Santa Cruz

- Urocyon littoralis santarosae (Grinnell & Linsdale, 1930) : endémique de l'île de Santa Rosa

La désignation de sous-espèces distinctes reflète une évolution génétique isolée et unique sur chaque île. Cette fragmentation de la population a des implications majeures pour les efforts de conservation. La description officielle de ces sous-espèces, souvent révisée au fil des découvertes, souligne l'importance de la recherche génétique pour comprendre la diversité et l'histoire évolutive de cette espèce. Les données disponibles confirment l'importance de ces distinctions pour la gestion et la protection de l'espèce, en reconnaissant que chaque sous-espèce représente une entité évolutivement significative qui doit être protégée individuellement.

© Maddie Wiswell - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)| Nom commun | Renard gris insulaire |

| English name | Island fox |

| Español nombre | Zorro isleño |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

| Genre | Urocyon |

| Nom binominal | Urocyon littoralis |

| Décrit par | Spencer Fullerton Baird |

| Date | 1858 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

USFWS Pacific Southwest Region - Flickr

USFWS Pacific Southwest Region - Flickr

* Bibliographie

Morris, C.M. & Collins, P.W. (1995). Urocyon littoralis. Mammalian Species, 489: 1–7.

Morris, C.M. & Collins, P.W. (1995). Urocyon littoralis. Mammalian Species, 489: 1–7.

Coonan, T.J., Schwemm, C.A. & Garcelon, D.K. (2010). Decline and Recovery of the Island Fox: A Case Study for Population Recovery. Cambridge University Press.

Coonan, T.J., Schwemm, C.A. & Garcelon, D.K. (2010). Decline and Recovery of the Island Fox: A Case Study for Population Recovery. Cambridge University Press.

Schubert, K.A. & Rick, T.C. (2020). Island Fox: Ecology and Evolution of a Channel Islands Endemic. Smithsonian Contributions to Zoology.

Schubert, K.A. & Rick, T.C. (2020). Island Fox: Ecology and Evolution of a Channel Islands Endemic. Smithsonian Contributions to Zoology.

Wayne, R.K., George, S.B., Gilbert, D., Collins, P.W., Kovach, S.D., Girman, D. & Lehman, N. (1991). A morphological and genetic study of the island fox, Urocyon littoralis. Evolution, 45(8): 1849–1868.

Wayne, R.K., George, S.B., Gilbert, D., Collins, P.W., Kovach, S.D., Girman, D. & Lehman, N. (1991). A morphological and genetic study of the island fox, Urocyon littoralis. Evolution, 45(8): 1849–1868.

Hofman, C.A., Rick, T.C. et al. (2015). Mitochondrial genomes suggest rapid evolution of dwarf California Channel Islands foxes (Urocyon littoralis). PLoS ONE, 10(2): e0117568.

Hofman, C.A., Rick, T.C. et al. (2015). Mitochondrial genomes suggest rapid evolution of dwarf California Channel Islands foxes (Urocyon littoralis). PLoS ONE, 10(2): e0117568.

Funk, W.C. et al. (2016). Adaptive divergence despite strong genetic drift: genomic basis of island fox evolution. Molecular Ecology, 25: 2176–2194.

Funk, W.C. et al. (2016). Adaptive divergence despite strong genetic drift: genomic basis of island fox evolution. Molecular Ecology, 25: 2176–2194.

Robinson, J.A. et al. (2018). Purging of strongly deleterious mutations explains long-term persistence and absence of inbreeding depression in the island fox. Current Biology, 28: 3487–3494.

Robinson, J.A. et al. (2018). Purging of strongly deleterious mutations explains long-term persistence and absence of inbreeding depression in the island fox. Current Biology, 28: 3487–3494.

Rick, T.C., Hofman, C.A. et al. (2017). Origins and antiquity of the island fox (Urocyon littoralis) on California’s Channel Islands. Quaternary Research, 87(2): 148–157.

Rick, T.C., Hofman, C.A. et al. (2017). Origins and antiquity of the island fox (Urocyon littoralis) on California’s Channel Islands. Quaternary Research, 87(2): 148–157.

Collins, P.W. (1993). Taxonomic and biogeographic relationships of the island fox (Urocyon littoralis) and gray fox (Urocyon cinereoargenteus) from western North America. Proceedings of the Third California Islands Symposium, Santa Barbara Museum of Natural History: 351–390.

Collins, P.W. (1993). Taxonomic and biogeographic relationships of the island fox (Urocyon littoralis) and gray fox (Urocyon cinereoargenteus) from western North America. Proceedings of the Third California Islands Symposium, Santa Barbara Museum of Natural History: 351–390.

Roemer, G.W., Coonan, T.J., Garcelon, D.K., Bascompte, J. & Laughrin, L. (2001). Feral pigs facilitate hyperpredation by golden eagles and indirectly cause the decline of the island fox. Animal Conservation, 4(4): 307–318.

Roemer, G.W., Coonan, T.J., Garcelon, D.K., Bascompte, J. & Laughrin, L. (2001). Feral pigs facilitate hyperpredation by golden eagles and indirectly cause the decline of the island fox. Animal Conservation, 4(4): 307–318.

Clifford, D.L. et al. (2006). Pathogen exposure in endangered island fox populations: implications for conservation management. Biological Conservation, 131: 230–243.

Clifford, D.L. et al. (2006). Pathogen exposure in endangered island fox populations: implications for conservation management. Biological Conservation, 131: 230–243.

Crooks, K.R. & Van Vuren, D. (1996). Spatial organization of the island fox on Santa Cruz Island, California. Journal of Mammalogy, 77(4): 801–806.

Crooks, K.R. & Van Vuren, D. (1996). Spatial organization of the island fox on Santa Cruz Island, California. Journal of Mammalogy, 77(4): 801–806.

Coonan, T.J. et al. (2005). Decline of an island fox subspecies to near extinction. Southwestern Naturalist, 50(1): 32–41.

Coonan, T.J. et al. (2005). Decline of an island fox subspecies to near extinction. Southwestern Naturalist, 50(1): 32–41.

US Fish and Wildlife Service (2016). Final Recovery Plan for Four Subspecies of Island Fox. Ventura, California.

US Fish and Wildlife Service (2016). Final Recovery Plan for Four Subspecies of Island Fox. Ventura, California.

National Park Service (2021). Island Fox Monitoring and Management Reports. Channel Islands National Park.

National Park Service (2021). Island Fox Monitoring and Management Reports. Channel Islands National Park.