Cerf mulet (Odocoileus hemionus)

Le cerf mulet (Odocoileus hemionus) est un mammifère herbivore emblématique d’Amérique du Nord. Il tire son nom de ses grandes oreilles, rappelant celles d’un mulet, qui constituent l’un de ses traits distinctifs les plus reconnaissables. Ce cervidé occupe une vaste aire de répartition s’étendant du Canada jusqu’au Mexique, en passant par les États-Unis, où il s’adapte à des habitats variés allant des prairies aux zones montagneuses et arides. Il joue un rôle écologique central en tant que brouteur sélectif et proie majeure pour les grands carnivores, influençant ainsi la structure de son habitat naturel. Sa complexité taxonomique et comportementale fait de lui un sujet d'étude crucial pour la gestion de la faune sauvage sur le continent. Le cerf mulet est également appelé Cerf à queue noire.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Le cerf mulet se distingue des autres cervidés nord-américains par ses grandes oreilles, proportionnellement plus larges que celles du cerf de Virginie (Odocoileus virginianus), avec lequel il est parfois confondu. Sa taille varie selon les régions et les sous-espèces, mais en moyenne, les mâles adultes pèsent entre 70 et 150 kg, tandis que les femelles sont plus légères, atteignant 45 à 90 kg. Leur hauteur au garrot se situe généralement entre 85 et 105 cm, pour une longueur corporelle allant de 1,2 à 2 mètres.

Le pelage du cerf mulet présente une coloration saisonnière; il est généralement gris-brun foncé ou gris-cendré en hiver, offrant un camouflage dans le paysage dépouillé, et il devient plus rougeâtre ou cannelle pendant l'été. Une tache brun foncé s'étend souvent sur le front, contrastant avec le reste du visage qui est blanc ou gris, accentuant le motif facial. La queue est relativement courte (11,6 à 23 cm) et se termine par une pointe noire caractéristique, le reste étant blanc, mais contrairement au cerf de Virginie, il ne la lève pas et ne l'agite pas latéralement comme un drapeau lorsqu'il s'enfuit, bien que certaines sous-espèces puissent la tenir droite.

Les mâles arborent des bois caducs qui sont typiquement ramifiés de manière dichotomique, chaque point se divisant en deux, formant ainsi une structure symétrique qui est utilisée lors des combats pendant la saison du rut, généralement d'une grande taille et renouvelée annuellement entre décembre et avril. Leur vision et leur ouïe très développées en font des animaux particulièrement vigilants.

© saintsfc - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

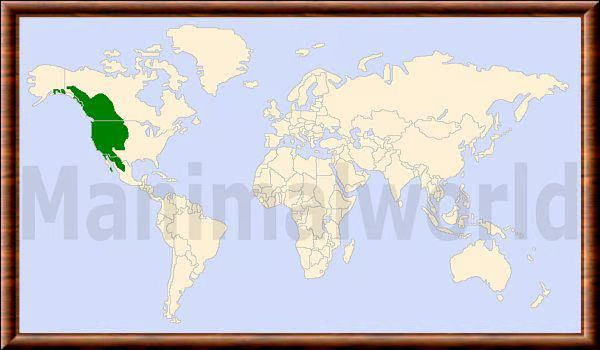

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'aire de répartition du cerf mulet se situe à l'ouest de l'Amérique du Nord. Il est présent depuis l'Alaska et l'ouest du Canada, en passant par les Rocheuses et les plaines occidentales des États-Unis, jusqu'à la péninsule de Basse-Californie, les îles Cedro et Tiburon et le nord-ouest du Mexique. Son aire de répartition la plus méridionale atteint le centre du Mexique, mais la limite historique de son aire de répartition n'est pas très claire.

Les cerfs mulets sont bien adaptés à une variété d'habitats, notamment les forêts tempérées, les déserts et les semi-déserts, les pâturages ouverts, les prairies, les champs et les broussailles ainsi que les zones montagneuses.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le cerf mulet est un herbivore ruminant et se caractérise par un régime alimentaire éclectique qui varie grandement en fonction des saisons, du type d'habitat et de la disponibilité des ressources, le qualifiant de brouteur sélectif. En tant que ruminant, il possède un estomac à quatre compartiments, avec un rumen contenant des bactéries qui aident à décomposer les matières végétales ingérées, et sa petite taille relative d'estomac l'oblige à privilégier des aliments de haute qualité nutritionnelle. Son régime alimentaire est principalement constitué de jeunes pousses (les feuilles et brindilles d'arbres et d'arbustes), disponibles toute l'année, et de plantes à fleurs (herbes et plantes non graminées). Ces dernières sont souvent plus riches en nutriments, mais ne sont accessibles que de façon saisonnière.

En période estivale et printanière, les plantes à fleurs constituent une part significative de l'alimentation, garantissant un apport énergétique élevé essentiel pour la croissance des faons et le développement des bois chez les mâles. En revanche, pendant les rudes mois d'hiver, l'alimentation se tourne obligatoirement vers les arbustes à feuilles persistantes, le brout ligneux, et des ressources moins digestibles, notamment des espèces comme le sumac ou le genévrier des Rocheuses, mais il peut aussi consommer les coussinets des cactus Opuntia dans les environnements désertiques.

La sélection des aliments est primordiale pour le cerf mulet; les individus font preuve d'une forte sélection du paysage nutritionnel, préférant les communautés végétales offrant une biomasse élevée de leurs plantes favorites, un comportement qui a des conséquences directes sur leur condition physique avant l'hiver, qui est un facteur crucial pour leur survie et leur succès reproducteur. Ils sont également attirés par les cultures agricoles, les jardins et les parcs dans les zones périurbaines où l'herbe et les plantes sont plus luxuriantes. L'accès à une nourriture de qualité pendant l'été est particulièrement vital pour les femelles en lactation, assurant la survie de leurs faons, et la recherche de ces ressources conditionne souvent leurs patrons migratoires entre les aires d'été en haute altitude et les aires d'hiver en basse altitude, bien que toutes les populations ne migrent pas.

© Ecologist Steve - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)La reproduction chez le cerf mulet est un événement annuel, concentré pendant la saison du rut, qui se déroule généralement de la fin novembre à la mi-décembre, bien que les dates précises puissent varier selon la localisation géographique et les conditions climatiques, pouvant s'étendre jusqu'en janvier ou février dans les déserts du Sud-Ouest. L'espèce est polygame, ce qui signifie qu'un mâle dominant s'accouple avec plusieurs femelles. Cependant, les mâles ne forment pas et ne défendent pas de harems territoriaux rigides comme d'autres cervidés, mais ils adoptent plutôt un système de liaison de garde. Pendant le rut, les mâles développent un cou visiblement enflé, signe de leur état reproducteur, et s'engagent dans des combats féroces impliquant leurs bois pour établir la hiérarchie de dominance et obtenir l'accès aux femelles réceptives.

Une fois accouplée, la femelle entame une période de gestation d'environ 204 à 210 jours, ce qui conduit à la mise bas des faons au printemps ou au début de l'été (juin-août), une période qui coïncide avec l'abondance de la nourriture la plus nutritive pour la lactation. La biche se retire dans un endroit isolé et protégé pour donner naissance, le plus souvent à un ou deux faons, les jumeaux étant fréquents chez les mères en âge de procréer optimal et jouissant d'une bonne nutrition. À la naissance, les nouveau-nés sont tachetés, pesant environ 2,5 kg, et restent cachés dans la végétation pendant une semaine à dix jours avant d'être assez forts pour suivre leur mère. Ils sont allaités régulièrement pendant environ 60 à 75 jours, moment où le sevrage commence, coïncidant avec la perte de leurs taches. La maturité sexuelle est atteinte vers l'âge de 18 mois pour les femelles, bien qu'elles conçoivent rarement avant leur deuxième année, tandis que les jeunes mâles ne participent généralement pas activement à la reproduction avant l'âge de 3 ou 4 ans, car la concurrence est trop intense avec les mâles plus expérimentés et mieux armés.

La longévité du cerf mulet est relativement modeste pour un grand cervidé. Dans la nature, son espérance de vie moyenne se situe entre 9 et 11 ans, bien que beaucoup d’individus ne dépassent pas 4 à 5 ans en raison de la prédation, des maladies, des accidents et de la chasse. Les mâles, soumis à un stress plus important lors du rut et aux combats, vivent en général moins longtemps que les femelles. En captivité ou dans des conditions protégées, certains individus peuvent atteindre 15 à 20 ans. Cette longévité, influencée par des facteurs écologiques et anthropiques, reste un élément clé de la dynamique des populations, car la survie des femelles adultes conditionne fortement le renouvellement des générations.

© Joe Miller - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le cerf mulet présente un comportement prudent et adaptable, qui reflète sa capacité à survivre dans des environnements variés. C’est une espèce généralement crépusculaire, active surtout à l’aube et au crépuscule, périodes où elle se nourrit et se déplace. En journée, il préfère se reposer à l’abri de la végétation, évitant ainsi les fortes chaleurs et la détection par les prédateurs. Les cerfs mulets adoptent un mode de déplacement caractéristique appelé "stotting" ou "pronking", consistant en de grands bonds avec les quatre pattes quittant le sol simultanément. Ce comportement est interprété comme un signal de vigilance destiné à décourager les prédateurs en montrant leur agilité. Les mâles adultes sont souvent solitaires en dehors de la période du rut, tandis que les femelles et les jeunes forment de petits groupes sociaux. Leur organisation sociale est flexible et dépend des ressources disponibles.

Le cerf mulet est également connu pour ses migrations saisonnières, particulièrement dans les zones montagneuses : il descend vers des altitudes plus basses en hiver et remonte vers les zones herbeuses au printemps. Ces migrations, parfois longues de plusieurs dizaines de kilomètres, témoignent de son adaptation aux cycles environnementaux. Leur vigilance, combinée à une excellente mémoire des territoires, leur permet d’éviter les dangers tout en exploitant efficacement les ressources disponibles.

© Sam Hough - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le cerf mulet est une proie essentielle au milieu de la chaîne alimentaire dans la plupart des écosystèmes d'Amérique du Nord où il réside, et il est soumis à une pression de prédation significative, en particulier sur les jeunes et les individus affaiblis. Ses principaux prédateurs naturels sont les grands carnivores, avec en tête le puma (Puma concolor), qui est le prédateur le plus spécialisé et le plus efficace pour chasser le cerf mulet adulte dans de nombreuses régions de l'Ouest américain. Les loups gris (Canis lupus) sont également des prédateurs importants, chassant souvent en meute, ce qui leur permet d'abattre des cerfs adultes en bonne santé, en particulier durant l'hiver lorsque les cerfs se regroupent et se déplacent dans des conditions de neige profonde.

Le coyote (Canis latrans) est un autre prédateur majeur, ciblant principalement les faons et les individus malades ou blessés, bien qu'ils puissent parfois s'attaquer à des adultes en petits groupes. L'impact de la prédation varie considérablement en fonction du contexte géographique et de la densité des populations de prédateurs; par exemple, dans certaines régions du Nebraska et du Dakota, les coyotes et les puma sont les prédateurs dominants. Pour les faons, outre le coyote, l'ours noir américain (Ursus americanus) et l'ours brun (Ursus arctos) peuvent aussi représenter une menace considérable.

Le comportement de fuite par sauts bondissants (stotting) du cerf mulet est une stratégie anti-prédateur clé, lui permettant de naviguer rapidement et de manière imprévisible sur des terrains accidentés pour semer ses poursuivants, contrairement à la course rapide du cerf de Virginie. De plus, les cerfs ont développé des mécanismes de détection précoce, utilisant leurs grandes oreilles et leur odorat pour maintenir une distance d'alerte de leurs ennemis. La pression de prédation est un facteur déterminant de la dynamique des populations de cerfs mulets, agissant en conjonction avec d'autres facteurs comme les maladies, la disponibilité des ressources alimentaires et les conditions météorologiques extrêmes. L'homme est également un super-prédateur via la chasse, qui est un outil de gestion essentiel dans de nombreuses régions pour maintenir des populations saines et en équilibre avec leur habitat.

© Microbiol - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Aujourd'hui, la menace la plus urgente pour le cerf mulet à l'état sauvage est la propagation de la maladie débilitante chronique (MDC), une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST). Actuellement, la MDC est plus répandue à l'échelle locale ou régionale. Des cas de MDC ont été diagnostiqués chez le cerf mulet dans les Rocheuses américaines et dans d'autres États du Midwest. Parmi les autres menaces figurent : les fortes populations de prédateurs (dont les chiens errants), la concurrence avec le pâturage du bétail, les altérations de l'habitat humain et d'autres facteurs anthropiques. Bien que la plupart des sous-espèces ne soient pas menacées, la sous-espèce de l'île Cedro (Odocoileus hemionus cerrocensis) est considérée comme vulnérable (IUCN, 1988) en raison de son faible nombre et de la forte prédation par les chiens errants et le braconnage.

© Millie Basden - iNaturalist

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)Le cerf mulet n'est actuellement pas considéré comme une espèce menacée. Il est inscrit dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN.

L'espèce est présente dans plusieurs aires protégées à travers son aire de répartition, mais certaines sous-espèces qui vivent dans les îles sont en voie de disparition.

© James Chapman - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du cerf mulet est marquée par une certaine complexité et une révision constante en raison de la vaste répartition géographique de l'espèce et de la grande variation morphologique entre ses sous-espèces, ainsi que des phénomènes d'hybridation avec le cerf de Virginie. La description officielle de l'espèce est attribuée à Constantine Samuel Rafinesque en 1817, qui l'a initialement classée sous le nom de Cervus hemionus. Au fil du temps, l'espèce a été reclassée au sein du genre Odocoileus, établi par Rafinesque en 1832, qui regroupe également le cerf de Virginie, dans la famille des Cervidae et la sous-famille des Capreolinae, ou cerfs du Nouveau Monde. Le nom binominal, Odocoileus hemionus, est désormais universellement accepté.

Cependant, la délimitation des sous-espèces est restée un sujet de débat zoologique et génétique. Historiquement, une dizaine de sous-espèces ont été décrites, se distinguant par des différences de taille, de couleur du pelage, de forme du crâne et des bois, de dentition et de répartition géographique. L'un des principaux points de discorde concerne la distinction entre le Cerf mulet (proprement dit) et le Cerf à queue noire (black-tailed deer), qui regroupe deux des sous-espèces : Odocoileus hemionus columbianus et Odocoileus hemionus sitkensis. Certains auteurs les considèrent comme des groupes distincts ou même des espèces différentes. Des analyses génétiques, notamment de l'ADN mitochondrial, ont confirmé une variation notable entre le groupe du Cerf mulet et celui du Cerf à queue noire, mais elles n'ont pas toujours réussi à distinguer clairement les sous-espèces au sein de chacun de ces groupes. Par ailleurs, les analyses génétiques ont mis en évidence la possibilité d'interfécondation entre le cerf mulet et le cerf de Virginie dans les zones où leurs aires de répartition se chevauchent, mais les hybrides sont souvent stériles ou présentent une survie réduite dans la nature, ce qui a soulevé des préoccupations pour la conservation de certaines populations de cerfs mulets.

La classification des sous-espèces varie légèrement selon les sources scientifiques et les analyses génétiques, mais l'Integrated Taxonomic Information System (ITIS) et d'autres sources reconnaissent généralement une dizaine de sous-espèces, souvent regroupées en deux catégories : le groupe des Cerfs mulets (l'intérieur des terres) et le groupe des Cerfs à queue noire (les zones côtières).

* Groupe du Cerf mulet (Mule Deer)

Ce groupe regroupe la majorité des sous-espèces vivant dans les régions montagneuses et désertiques de l'Ouest.

- Odocoileus hemionus hemionus : Le cerf des Montagnes Rocheuses est la sous-espèce la plus répandue. Elle occupe une vaste zone s'étendant des montagnes Rocheuses de l'Alberta et de la Saskatchewan (Canada) vers le sud, à travers l'Ouest des États-Unis (Colorado, Utah, Wyoming, Montana, etc.).

- Odocoileus hemionus californicus : Le cerf mulet de Californie vit le long de la Sierra Nevada et des chaînes côtières intérieures de la Californie.

- Odocoileus hemionus cerrosensis : Le cerf mulet de l'île Cedros est endémique de l'île Cedros (en espagnol, Isla de Cedros), une île située dans l'océan Pacifique, au large des côtes de la péninsule de Baja California (Basse-Californie) au Mexique.

- Odocoileus hemionus crooki : Le cerf mulet du désert vit principalement dans le sud de l'Arizona, le sud-ouest du Nouveau-Mexique et l'ouest du Texas (notamment la région du Trans-Pecos). Il est également présent dans l'extrême sud-est de la Californie. Au Mexique, on le trouve dans le nord des États de Sonora, de Chihuahua et du Coahuila.

- Odocoileus hemionus eremicus : Le cerf mulet de Burro se rencontre dans les régions arides du sud-ouest des États-Unis et du nord-ouest du Mexique. Sa distribution inclut le désert de Sonora et les zones adjacentes, notamment, le sud-ouest de l'Arizona et le sud-est de la Californie ainsi qu'au nord-ouest de l'État de Sonora.

- Odocoileus hemionus fuliginatus : Le cerf mulet du Sud vit dans les zones montagneuses du sud de la Californie et le nord de la Basse-Californie au Mexique.

- Odocoileus hemionus inyoensis : Le cerf mulet d'Inyo se trouve exclusivement dans la partie orientale de la Californie, plus précisément dans les comtés de Mono et d'Inyo, le long des pentes est de la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada.

- Odocoileus hemionus peninsulae : Le cerf mulet péninsulaire est strictement limité à la péninsule de Basse-Californie au Mexique. Il occupe la majeure partie des zones arides de la Basse-Californie, depuis la partie sud du désert de Californie, dans la Basse-Californie (Mexique), jusqu'à la pointe sud de la péninsule. Il fait partie des sous-espèces adaptées aux climats secs et désertiques.

- Odocoileus hemionus sheldoni : Le cerf mulet de l'île Tiburón est une sous-espèce endémique de l'île Tiburón (ou Isla Tiburón), la plus grande île du Mexique. Sa répartition insulaire en fait une population isolée. Cette caractéristique géographique est un facteur important pour sa conservation, car l'espèce y est menacée.

* Groupe du Cerf à queue noire (Black-tailed Deer)

Ces sous-espèces sont généralement plus petites et habitent les forêts côtières tempérées et humides.

- Odocoileus hemionus columbianus : Le cerf à queue noire de Colombie-britannique vit le long de la côte du Pacifique, depuis le sud de la Colombie-Britannique (Canada) jusqu'au nord de la Californie.

- Odocoileus hemionus sitkensis : Le cerf à queue noire de Sitka est présent principalement dans les forêts côtières pluviales de l'Alaska du Sud-Est et des îles de la Colombie-Britannique.

© Adam Kalab - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)| Nom commun | Cerf mulet |

| Autres noms | Cerf à queue noire |

| English name | Mule deer |

| Español nombre | Ciervo mulo |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Capreolinae |

| Genre | Odocoileus |

| Nom binominal | Odocoileus hemionus |

| Décrit par | Constantine Samuel Rafinesque |

| Date | 1817 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Rafinesque, C. S. (1817). Synopsis of New Discoveries in Natural History, in a collection of papers in American Monthly Magazine and Critical Review.

Rafinesque, C. S. (1817). Synopsis of New Discoveries in Natural History, in a collection of papers in American Monthly Magazine and Critical Review.

Geist, V. (1999). Deer of the World: Their Evolution, Behaviour, and Ecology. Stackpole Books, Mechanicsburg.

Geist, V. (1999). Deer of the World: Their Evolution, Behaviour, and Ecology. Stackpole Books, Mechanicsburg.

Wallmo, O. C. (ed.) (1981). Mule and Black-tailed Deer of North America. University of Nebraska Press, Lincoln.

Wallmo, O. C. (ed.) (1981). Mule and Black-tailed Deer of North America. University of Nebraska Press, Lincoln.

Anderson, A. E. (1984). Rocky Mountain Mule Deer: Ecology and Management. Colorado Division of Wildlife, Denver.

Anderson, A. E. (1984). Rocky Mountain Mule Deer: Ecology and Management. Colorado Division of Wildlife, Denver.

Mackie, R. J., Kie, J. G., Pac, D. F. & Hamlin, K. L. (1998). Ecology and Management of Mule Deer and White-tailed Deer in Montana. Montana Fish, Wildlife & Parks, Bozeman.

Mackie, R. J., Kie, J. G., Pac, D. F. & Hamlin, K. L. (1998). Ecology and Management of Mule Deer and White-tailed Deer in Montana. Montana Fish, Wildlife & Parks, Bozeman.

Krausman, P. R. (1996). "Introduction: Deer Ecology and Management." In The Science of Overabundance: Deer Ecology and Population Management. Smithsonian Institution Press.

Krausman, P. R. (1996). "Introduction: Deer Ecology and Management." In The Science of Overabundance: Deer Ecology and Population Management. Smithsonian Institution Press.

Pierce, B. M., Bowyer, R. T. & Bleich, V. C. (2000). "Selection of Mule Deer by Mountain Lions and Coyotes: Effects of Hunting Season and Baiting." Journal of Mammalogy, 81(2), 462–472.

Pierce, B. M., Bowyer, R. T. & Bleich, V. C. (2000). "Selection of Mule Deer by Mountain Lions and Coyotes: Effects of Hunting Season and Baiting." Journal of Mammalogy, 81(2), 462–472.

Heffelfinger, J. R. (2006). Deer of the Southwest: A Complete Guide to the Natural History, Biology, and Management of Southwestern Mule Deer and White-tailed Deer. Texas A&M University Press, College Station.

Heffelfinger, J. R. (2006). Deer of the Southwest: A Complete Guide to the Natural History, Biology, and Management of Southwestern Mule Deer and White-tailed Deer. Texas A&M University Press, College Station.