Cerf élaphe (Cervus elaphus)

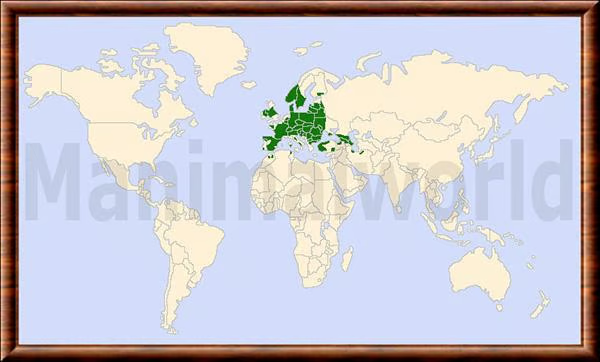

Le cerf élaphe (Cervus elaphus) est un mammifère herbivore appartenant à la famille des cervidés (Cervidae). Présent dans diverses régions de l'hémisphère nord, son aire de répartition s'étend de l'Europe occidentale à l'Asie centrale, et il a été introduit dans d'autres parties du monde comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'Argentine. Symbole de majesté et de nature sauvage, il occupe une place centrale dans les écosystèmes forestiers et les cultures humaines depuis des millénaires. Son histoire naturelle est marquée par des relations complexes avec l’homme, allant de la chasse traditionnelle à la protection actuelle dans de nombreux pays.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le cerf élaphe est l’un des plus grands cervidés. Les mâles adultes présentent une taille imposante pouvant atteindre 1,30 m à 1,50 m au garrot et un poids compris entre 150 et 250 kg, voire davantage dans certaines populations européennes. Les femelles, appelées biche, sont nettement plus petites, mesurant en moyenne 1 mètre au garrot et pesant entre 80 et 120 kg.

La morphologie de l’espèce est marquée par un dimorphisme sexuel important, notamment lié au développement des bois chez les mâles. Ces bois, caducs et renouvelés chaque année, sont constitués d’un tissu osseux qui peut atteindre plus d’un mètre d’envergure, avec plusieurs andouillers. Leur croissance, rapide et saisonnière, est recouverte au départ d’un velours vascularisé qui disparaît en été.

Le pelage varie selon les saisons : brun-roux en été, brun-gris en hiver. Les mâles développent une crinière de poils plus longs autour du cou pendant la période de rut, un trait absent chez les femelles. Leur queue, relativement courte, est souvent relevée en cas d’alerte, révélant une tache blanche caractéristique qui sert de signal visuel aux autres membres du groupe. Le faon nait couvert d’un pelage brun clair tacheté de blanc qu’il perd vers l’âge de 3 mois.

Le corps du cerf élaphe est élancé, avec de longues pattes puissantes adaptées aux déplacements rapides et à la fuite. Sa tête allongée, dotée de grandes oreilles et d’un museau mobile, lui confère une grande acuité sensorielle, renforcée par une vue et un odorat développés, essentiels à sa survie en milieu forestier et ouvert.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le cerf élaphe possède une vaste aire de répartition qui s'étend de l'Europe à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cependant, sa distribution est fragmentée et inégale. En Europe, il est présent dans la plupart des pays continentaux, à l'exception du nord de la Russie et de la Scandinavie. On le trouve aussi sur plusieurs îles comme les îles Britanniques et la Sardaigne.

L'histoire de l'espèce est marquée par des extinctions locales et des réintroductions. En Irlande, le cerf élaphe a disparu à la fin du Pléistocène pour être réintroduit au Néolithique par les humains. Seule la population de Killarney est issue de cette ancienne réintroduction, les autres ayant été importées plus récemment. L'espèce a disparu en Corse en 1970 et a été réintroduite de Sardaigne en 1985. En Italie continentale, toutes les populations indigènes ont disparu et ont été remplacées par des stocks étrangers, sauf dans le bois de Mesola. De même, en Grèce et au Portugal, les populations actuelles proviennent de réintroductions.

Le cerf élaphe est également présent dans les montagnes de l'Atlas en Afrique du Nord et dans certaines parties du Moyen-Orient, notamment en Turquie, en Iran et en Irak, mais il est considéré comme éteint dans d'autres pays de la région comme la Syrie et le Liban.

Le cerf élaphe est une espèce très adaptable qui vit dans une grande variété d'habitats. On le trouve aussi bien dans les forêts de feuillus et de conifères que dans les landes, les zones montagneuses et les prairies. Il préfère particulièrement les forêts de feuillus qui sont entrecoupées de larges prairies, qui lui servent de zones de nourrissage.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le cerf élaphe est un herbivore ruminant et opportuniste, dont le régime alimentaire est extrêmement varié et s'adapte aux ressources disponibles dans son environnement et aux saisons. Son alimentation est principalement constituée de plantes herbacées, de feuilles d'arbres et d'arbustes, de jeunes pousses, d'écorces, de fruits, de glands, de baies, et de champignons.

Au printemps et en été, il se nourrit principalement d'herbes, de graminées et de feuillages riches en nutriments, préférant les jeunes pousses tendres. Pendant cette période, l'abondance de nourriture lui permet d'accumuler des réserves de graisse essentielles pour l'hiver et pour le brame, la période de reproduction. En automne, son régime se diversifie avec la consommation de glands, de châtaignes et de faines, qui sont des sources d'énergie importantes. Ces fruits forestiers, riches en glucides, l'aident à constituer un stock de graisse conséquent. En hiver, lorsque la nourriture devient rare, le cerf se rabat sur des ressources plus ligneuses et moins digestibles. Il peut se nourrir de l'écorce des arbres, de bourgeons, de brindilles et de lichens. L'écorçage, bien que nécessaire à sa survie, peut parfois causer des dommages significatifs aux forêts.

Le cerf élaphe possède un système digestif adapté à la digestion de la cellulose. Comme d'autres ruminants, il digère sa nourriture en deux temps : il la mâche une première fois, puis la régurgite sous forme de bol alimentaire pour la mâcher à nouveau plus longuement avant de l'avaler définitivement. Ce processus est essentiel pour extraire le maximum de nutriments de sa nourriture végétale. Il a besoin d'environ 6 à 8 kg de nourriture par jour, mais cette quantité varie en fonction de la qualité des aliments, de l'âge, du sexe et de la saison. Les jeunes pousses sont consommées en grandes quantités, car elles sont riches en protéines et en minéraux, favorisant une croissance rapide et la formation des bois.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)La reproduction chez le cerf élaphe est marquée par une période spectaculaire et intense, appelée le brame, qui se déroule principalement en automne, de septembre à octobre. Durant cette période, les mâles, habituellement solitaires, se rassemblent et établissent une hiérarchie de dominance pour l'accès aux femelles. Le brame est caractérisé par les puissants et rauques cris des mâles qui résonnent dans la forêt. Ces vocalisations servent à intimider les rivaux et à attirer les biches. Les cerfs dominants, reconnaissables à la taille de leurs bois et à leur carrure, défendent des harems de biches contre les mâles subalternes. Les combats entre mâles sont fréquents et peuvent être très violents, impliquant des affrontements de bois à bois. Ces combats, bien que souvent ritualisés, peuvent entraîner des blessures graves, voire la mort, pour l'un des combattants.

Après l'accouplement, la gestation dure environ 240 à 260 jours, soit près de huit mois. La mise bas a lieu généralement entre mai et juin. La biche donne naissance à un seul faon, bien que des jumeaux soient possibles, mais rares. Le faon pèse environ 15 kg et naît avec un pelage tacheté qui lui offre un excellent camouflage. Il reste caché dans la végétation durant ses premières semaines de vie pour échapper aux prédateurs, et sa mère ne le rejoint que pour l'allaiter. Le faon est allaité pendant environ six mois et devient indépendant à l'âge d'un an, mais il reste souvent avec sa mère et le groupe familial jusqu'à la prochaine naissance. La maturité sexuelle est atteinte vers l'âge de deux ou trois ans pour les femelles, et vers quatre ou cinq ans pour les mâles, qui doivent d'abord acquérir suffisamment de force et d'expérience pour s'imposer face aux autres mâles plus âgés et défendre un territoire ou un harem.

La longévité du cerf élaphe varie selon les conditions naturelles et la pression humaine. À l’état sauvage, la majorité des individus dépassent rarement 12 à 15 ans, car la prédation, les maladies, les accidents et surtout la chasse réduisent fortement leur espérance de vie. Les mâles vivent généralement moins longtemps que les femelles, car leurs dépenses énergétiques pendant le brame, combinées aux combats répétés, les affaiblissent et les rendent plus vulnérables. En revanche, en captivité ou dans des réserves protégées, certains individus peuvent atteindre 20 à 25 ans, voire exceptionnellement 27 ans.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le comportement du cerf élaphe est fortement influencé par les saisons et les dynamiques sociales. La structure sociale des cerfs est complexe et varie selon le sexe et l'âge. En dehors de la période du brame, les mâles et les femelles vivent dans des groupes distincts. Les femelles, appelées biches, et leurs jeunes, y compris les faons de l'année et les jeunes d'un an, forment des hardes matriarcales. Ces groupes sont dirigés par une femelle âgée et expérimentée, qui connaît les meilleurs itinéraires de pâturage et les endroits sûrs. La harde offre une protection collective contre les prédateurs. Les mâles adultes, quant à eux, vivent la majeure partie de l'année en petits groupes de célibataires, ou sont solitaires. Ils se concentrent sur la recherche de nourriture et le développement de leurs bois. Les relations au sein de ces groupes sont généralement hiérarchiques, établies par des joutes et des démonstrations de force plutôt que par de véritables combats. Ce comportement de séparation des sexes est typique de l'espèce.

Les cerfs sont des animaux crépusculaires et nocturnes, ce qui signifie qu'ils sont le plus actifs à l'aube et au crépuscule. Ils passent la journée à se reposer dans des endroits discrets pour éviter les dérangements. Leur comportement est aussi marqué par de grands mouvements saisonniers, ou migrations, notamment pour trouver de la nourriture. Ils peuvent descendre des montagnes vers les vallées en hiver pour éviter la neige et le froid, et remonter en altitude au printemps.

Bien que prudents et plutôt discrets, leur comportement change radicalement pendant le brame. Le silence de la forêt est alors rompu par leurs puissants appels et les bruits de leurs bois s'entrechoquant. Ce comportement de défense de harem est l'une des caractéristiques les plus fascinantes de l'espèce. Après le brame, les mâles retournent à leur vie solitaire ou en petits groupes, épuisés. La communication entre cerfs est variée. Elle inclut des vocalisations, des signaux olfactifs comme le marquage urinaire et les frottis des bois, et des signaux visuels, notamment la posture du corps.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Malgré sa taille imposante, le cerf élaphe a plusieurs prédateurs naturels, principalement dans les régions où de grands carnivores sont encore présents. Le loup gris (Canis lupus) est sans doute le prédateur le plus significatif du cerf élaphe, notamment en Europe de l'Est et en Asie. Les loups chassent en meute, ce qui leur permet de poursuivre, d'affaiblir et de soumettre un cerf, même un mâle adulte. Ils ciblent souvent les individus les plus faibles, malades, âgés ou très jeunes, contribuant ainsi à la régulation de la population et à la santé du cheptel.

L'ours brun (Ursus arctos) peut également s'attaquer au cerf élaphe, bien qu'il soit moins spécialisé dans la chasse de grands ongulés et préfère souvent les faons ou les cerfs malades. Le lynx commun (Lynx lynx) peut aussi occasionnellement chasser de jeunes cerfs ou des faons, mais sa proie de prédilection est plutôt le chevreuil. Dans certaines régions d'Asie, le tigre de Sibérie (Panthera tigris altaica) et le léopard de l'Amour (Panthera pardus orientalis) sont de puissants prédateurs. Les faons sont particulièrement vulnérables aux renards, aux sangliers et parfois aux rapaces de grande taille.

La stratégie de défense du cerf élaphe est la fuite, utilisant sa vitesse et son endurance pour échapper à ses poursuivants. En cas de confrontation, les mâles utilisent leurs bois pour se défendre. La biche, quant à elle, défend ses faons en les protégeant et en faisant des diversions pour éloigner le prédateur. Pour les faons, le principal mécanisme de défense est le camouflage. Leur pelage tacheté se fond parfaitement dans la végétation, et ils restent immobiles, réduisant ainsi le risque d'être détectés. Le cerf élaphe joue un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire en tant que proie, influençant le comportement et la survie de nombreux carnivores, ce qui contribue à la dynamique complexe des écosystèmes.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)La principale menace réside dans le mélange des différentes sous-espèces, d'Asie vers l'Europe et vice-versa, notamment avec Cervus canadensis d'Amérique du Nord (Wapiti) et l'hybridation avec le cerf sika (Cervus nippon). L'introduction d'animaux d'Amérique du Nord en Europe a également entraîné la propagation de parasites et de maladies à des sous-populations auparavant épargnées (par exemple, les vers du foie). Dans de nombreuses régions, la chasse est strictement réglementée pour cette espèce et les prélèvements servent à contrôler la croissance de la population, les grands prédateurs ayant été éliminés ou "contrôlés" sur une grande partie de son aire de répartition. La chasse excessive, la perte et la fragmentation de l'habitat résultant de l'intensification de l'agriculture et de l'urbanisation constituent d'autres pressions dans certaines régions et pour certaines sous-espèces, mais elles ne semblent pas constituer une menace majeure pour l'espèce à l'heure actuelle.

Dans l'ex-URSS, l'espèce est fortement braconnée pour sa consommation, l'installation de colonies et le pâturage du bétail. En Algérie et en Tunisie, l'espèce a décliné en raison de la chasse excessive, en particulier pendant la guerre d'Algérie, ainsi que de la dégradation de l'habitat et de la mortalité directe due aux incendies de forêt anthropiques. En Corse et en Sardaigne, le cerf élaphe de Corse (Cervus elaphus corsicanus) a décliné en raison de la chasse, à l'instar de Cervus elaphus maral et Cervus elaphus brauneri dans le Caucase et en Crimée.

Le cerf élaphe de Mesola (Cervus elaphus italicus), est fortement menacé et sujet à la dépression de consanguinité. L'amélioration de l'habitat et la réduction de la compétition avec le daim ont aidé cette sous-espèce; l'établissement de populations supplémentaires est recommandé avec des échanges d'animaux entre elles afin de maintenir la diversité génétique et de minimiser les effets de la consanguinité. Un plan national de conservation pour la conservation du cerf élaphe de Mesola a été élaboré.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Dans sa globalité, le cerf élaphe n'est pas considéré comme une espèce menacée. Il est actuellement inscrit dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge des espèces menacées de l’IUCN. Certaines sous-espèces restent néanmoins protégées comme c’est le cas du cerf élaphe de Corse (Cervus elaphus corsicanus). En Italie, Cervus elaphus italicus est également enregistré sur le registre des espèces particulièrement protégées, au niveau national (Art. 2 L. 157/92) et régional (Art 5 L.R. 23/98).

Le cerf élaphe est protégé par l'Annexe III de la Convention de Berne. La sous-espèce Cervus elaphus corsicanus est strictement protégée par l'Annexe II de la Convention de Berne et les Annexes II et IV de la Directive Habitats et Espèces de l'UE. Elle est présente dans de nombreuses zones protégées de son aire de répartition, ainsi que dans des zones protégées hors de son aire de répartition où elle a été introduite. Afin de préserver l'intégrité génétique des populations locales, il est important de stopper l'introduction de cerfs élaphes provenant d'autres régions, sauf preuve qu'ils appartiennent au même taxon (sous-espèce).

Les cerfs élaphes d'Europe ont été largement affectés non seulement par des translocations entre populations éloignées et différentes sous-espèces au sein du continent, mais aussi par des translocations au sein d'une même région, avec mélange de différents "cerfs de parc " issus de diverses souches mixtes avec des cerfs sauvages de souche "pure", ainsi que par des congénères importés d'Asie centrale et de Cervus canadensis d'Amérique du Nord, et par l'introduction du cerf sika. Par conséquent, la plupart des populations actuelles de cerfs en Europe sont soit des hybrides connus au niveau sous-spécifique, voire spécifique, soit leurs antécédents de reproduction sont insuffisamment connus pour exclure une telle possibilité. Une étude systématique de l'histoire et de la génétique de toutes les populations européennes de cerfs élaphes est donc nécessaire pour établir un plan de gestion européen du cerf élaphe. Ce plan devrait notamment prévoir l'identification des populations autochtones non polluées de cette espèce et la protection de leur intégrité génétique, préservant ainsi autant que possible ce qui reste de sa variation naturelle. Le développement de réseaux de métapopulations stables, par l'aménagement de corridors et la connectivité des habitats, sera important pour assurer la viabilité future des populations de cerfs élaphes.

Les populations d'Algérie et de Tunisie sont inscrites à l'Annexe III de la CITES.

© Royle Safaris - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le cerf élaphe occupe une place particulière en France, où il est considéré comme l’un des plus grands mammifères sauvages et un symbole des forêts. Jadis largement répandu, il a vu ses populations fortement réduites au Moyen Âge et à l’époque moderne, principalement à cause de la chasse intensive et de la destruction des habitats. À la fin du XIXe siècle, l’espèce ne subsistait plus que dans quelques massifs forestiers, notamment en Sologne, dans les Vosges, en Normandie et dans les Alpes. Grâce à des politiques de protection, à la régulation cynégétique et à des réintroductions ciblées, le cerf élaphe a progressivement recolonisé de nombreux territoires. Aujourd’hui, il est présent dans la majorité des massifs boisés français, aussi bien en plaine qu’en montagne.

La population nationale est estimée à plusieurs centaines de milliers d’individus et connaît une croissance continue depuis plusieurs décennies. Cette expansion entraîne parfois des conflits avec la sylviculture et l’agriculture, en raison des dégâts causés par le broutage, l’écorçage des jeunes arbres ou la consommation de cultures. Pour limiter ces impacts, un plan de chasse réglemente les prélèvements annuels, encadrés par l’Office français de la biodiversité et les fédérations de chasseurs.

Sur le plan écologique et culturel, le cerf occupe une place importante : son brame attire chaque automne de nombreux observateurs et symbolise la richesse de la biodiversité forestière française. Il bénéficie également de mesures de conservation dans les parcs nationaux (Cévennes, Mercantour et les réserves, qui contribuent à préserver la diversité génétique et à maintenir des populations équilibrées.

© Marco Vicariotto - iNaturalist

CC-BY-NC-ND (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-ND (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du cerf élaphe est longue et complexe, ayant connu de nombreuses révisions au fil du temps. La classification initiale de cette espèce a été réalisée par Carl Linnaeus en 1758 dans son ouvrage Systema Naturae, où il l'a nommée Cervus elaphus. Depuis, la taxonomie du cerf élaphe a été un sujet de débat, notamment concernant les sous-espèces et la relation avec le wapiti (Cervus canadensis). Pendant de nombreuses années, le wapiti, présent en Amérique du Nord et en Asie de l'Est, a été considéré comme une sous-espèce de Cervus elaphus, ce qui a conduit à la notion d'une unique espèce largement répandue sur l'hémisphère nord. Cependant, des études génétiques approfondies menées au tournant du XXIe siècle ont apporté de nouvelles perspectives. Ces recherches, basées sur l'analyse de l'ADN mitochondrial et nucléaire, ont démontré que le wapiti et le cerf élaphe devaient être considérés comme deux espèces distinctes. Ces études ont révélé des divergences génétiques significatives et ont montré que la séparation entre les deux lignées a eu lieu il y a plusieurs millions d'années. En conséquence, les populations de wapitis ont été reclassées sous le nom d'espèce Cervus canadensis.

Cette reclassification a eu des implications majeures pour la taxonomie du genre Cervus. Il a également été reconnu que de nombreuses populations de cerfs d'Asie, auparavant considérées comme des sous-espèces de Cervus elaphus, méritent aussi un statut d'espèce distincte. Par exemple, le a récemment été élevé au rang d'espèce.

De récentes analyses génétiques suggèrent l'existence d'une troisième espèce, le cerf élaphe du Tarim (Cervus hanglu), qui regrouperait les populations autrefois classées comme sous-espèce de Cervus elaphus en Asie centrale. Bien que cette classification soit provisoirement adoptée par l'IUCN, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour la confirmer.

La sous-spéciation du cerf élaphe fait également l'objet de débats. Des analyses récentes remettent en question les classifications basées sur la morphologie, préférant une approche génétique. Néanmoins, plusieurs sous-espèces de l'Ouest sont actuellement reconnues, avec leurs aires de répartition respectives :

- Cervus elaphus barbarus : Présent dans les montagnes de l'Atlas, en Algérie et en Tunisie.

- Cervus elaphus brauneri : Sous-espèce de la péninsule de Crimée en Russie.

- Cervus elaphus corsicanus : Sa présence est limitée à la Sardaigne, et il a été réintroduit en Corse.

- Cervus elaphus elaphus : On le trouve en Irlande, en Grande-Bretagne et en Europe continentale.

- Cervus elaphus italicus : C'est le cerf élaphe de Mesola, considéré comme la seule population indigène de la péninsule italienne.

- Cervus elaphus maral : On le trouve en Anatolie, une région de la Turquie.

- Cervus elaphus montanus : Il est présent dans la région des Carpates.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)| Nom commun | Cerf élaphe |

| English name | Red Deer |

| Español nombre | Ciervo Rojo |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Cervinae |

| Genre | Cervus |

| Nom binominal | Cervus elaphus |

| Décrit par | Carl von Linné (Linnaeus) |

| Date | 1758 |

Satut IUCN |  |

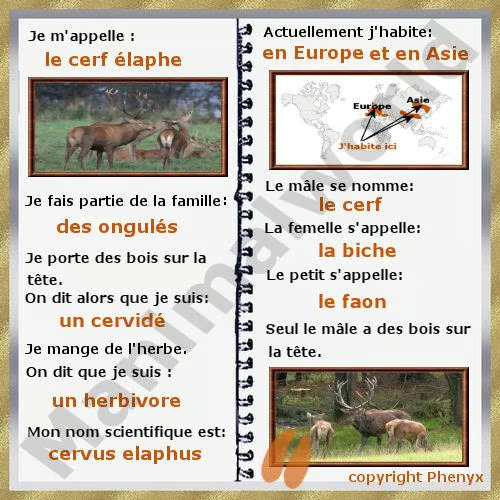

Retrouvez ci-dessous une fiche simplifiée du cerf élaphe pour vos enfants afin qu'eux aussi puissent apprendre à connaître la faune qui les entoure.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Office fédéral de l’environnement OFEV

Office fédéral de l’environnement OFEV

* Bibliographie

Geist, V. (1998). Deer of the World: Their Evolution, Behaviour, and Ecology. Stackpole Books.

Geist, V. (1998). Deer of the World: Their Evolution, Behaviour, and Ecology. Stackpole Books.

Apollonio, M., Andersen, R., & Putman, R. (Eds.). (2010). European Ungulates and Their Management in the 21st Century. Cambridge University Press.

Apollonio, M., Andersen, R., & Putman, R. (Eds.). (2010). European Ungulates and Their Management in the 21st Century. Cambridge University Press.

Clutton-Brock, T. H., Guinness, F. E., & Albon, S. D. (1982). Red Deer: Behavior and Ecology of Two Sexes. University of Chicago Press.

Clutton-Brock, T. H., Guinness, F. E., & Albon, S. D. (1982). Red Deer: Behavior and Ecology of Two Sexes. University of Chicago Press.

Mitchell, B., McCowan, D., & Nicholson, I. A. (1977). Ecology of Red Deer: A Research Review Relevant to their Management in Scotland. Institute of Terrestrial Ecology.

Mitchell, B., McCowan, D., & Nicholson, I. A. (1977). Ecology of Red Deer: A Research Review Relevant to their Management in Scotland. Institute of Terrestrial Ecology.

Zachos, F. E., et al. (2014). "Genetic analysis of red deer (Cervus elaphus) populations: a global perspective." Molecular Ecology 23(6): 1278–1292.

Zachos, F. E., et al. (2014). "Genetic analysis of red deer (Cervus elaphus) populations: a global perspective." Molecular Ecology 23(6): 1278–1292.

Lorenzini, R., et al. (2005). "The conservation genetics of the Corsican red deer (Cervus elaphus corsicanus)." Biological Conservation 122(4): 573–582.

Lorenzini, R., et al. (2005). "The conservation genetics of the Corsican red deer (Cervus elaphus corsicanus)." Biological Conservation 122(4): 573–582.

Fernández-García, J. L. (2014). "The Iberian red deer: genetics, management and conservation." Animal Biodiversity and Conservation 37(1): 45–55.

Fernández-García, J. L. (2014). "The Iberian red deer: genetics, management and conservation." Animal Biodiversity and Conservation 37(1): 45–55.

Kumar, V., et al. (2017). "Genetic insights to assist management of the Critically Endangered hangul (Cervus hanglu hanglu) in the Kashmir Himalaya." Oryx 51(4): 622–631.

Kumar, V., et al. (2017). "Genetic insights to assist management of the Critically Endangered hangul (Cervus hanglu hanglu) in the Kashmir Himalaya." Oryx 51(4): 622–631.

Ludt, C. J., Schroeder, W., Rottmann, O., & Kuehn, R. (2004). "Mitochondrial DNA phylogeography of red deer (Cervus elaphus)." Molecular Phylogenetics and Evolution 31(3): 1064–1083.

Ludt, C. J., Schroeder, W., Rottmann, O., & Kuehn, R. (2004). "Mitochondrial DNA phylogeography of red deer (Cervus elaphus)." Molecular Phylogenetics and Evolution 31(3): 1064–1083.

Apollonio, M., et al. (2017). Ungulate Management in Europe: Problems and Practices. Cambridge University Press.

Apollonio, M., et al. (2017). Ungulate Management in Europe: Problems and Practices. Cambridge University Press.

Linnell, J. D. C., et al. (2001). "Large carnivores that kill livestock: Do 'problem individuals' really exist?" Wildlife Society Bulletin 29(3): 697–707.

Linnell, J. D. C., et al. (2001). "Large carnivores that kill livestock: Do 'problem individuals' really exist?" Wildlife Society Bulletin 29(3): 697–707.

Vassant, J., & Saint-Andrieux, C. (1999). Le Cerf: Biologie, Écologie, Gestion. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), Paris.

Vassant, J., & Saint-Andrieux, C. (1999). Le Cerf: Biologie, Écologie, Gestion. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), Paris.