Sanglier (Sus scrofa)

Le sanglier (Sus scrofa) est un mammifère Les mammifères (Mammalia) omnivore

Les mammifères (Mammalia) omnivore Les omnivores appartenant à la famille des Suidae

Les omnivores appartenant à la famille des Suidae Les suidés (Suidae). Originaire d'Eurasie et d'Afrique du Nord, cet animal est connu pour sa grande adaptabilité et son rôle écologique important, mais aussi pour les défis qu'il pose en raison de sa prolifération dans certaines régions. Le sanglier est également appelé Sanglier d'Europe ou Sanglier d'Eurasie.

Les suidés (Suidae). Originaire d'Eurasie et d'Afrique du Nord, cet animal est connu pour sa grande adaptabilité et son rôle écologique important, mais aussi pour les défis qu'il pose en raison de sa prolifération dans certaines régions. Le sanglier est également appelé Sanglier d'Europe ou Sanglier d'Eurasie.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

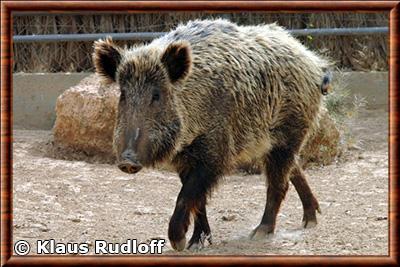

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le sanglier se distingue par une morphologie robuste et adaptée à son mode de vie dans les environnements naturels. Les sangliers adultes mesurent entre 90 et 180 cm de long pour une hauteur au garrot de 55 à 110 cm. Leur poids varie considérablement selon la sous-espèce et la région, allant de 50 à 200 kg, voire plus pour les individus les plus imposants. La queue mesure entre 20 et 30 cm de long et se termine par une touffe de poils. Le dimorphisme sexuel est visible chez cette espèce. Les mâles sont généralement plus grands et plus lourds que les femelles. Ils présentent aussi des épaules plus larges et des défenses plus longues.

Le pelage est généralement brun-grisâtre à noir, souvent mêlé de teintes roussâtres. Les jeunes, appelés marcassins, possèdent des rayures longitudinales distinctives qui disparaissent avec l'âge. Leur corps est robuste et trapu, avec une tête allongée équipée d'un museau puissant et mobile. Les yeux sont relativement petits, avec une vision limitée mais compensée par un excellent odorat et une ouïe très développée. Les pieds sont munis de sabots (ongulés), avec deux doigts principaux porteurs et deux doigts secondaires réduits.

Les mâles possèdent des canines supérieures et inférieures développées, appelées défenses, qui peuvent mesurer jusqu'à 20 cm. Ces défenses servent à la défense et aux combats territoriaux. Chez les femelles, les canines sont plus discrètes.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

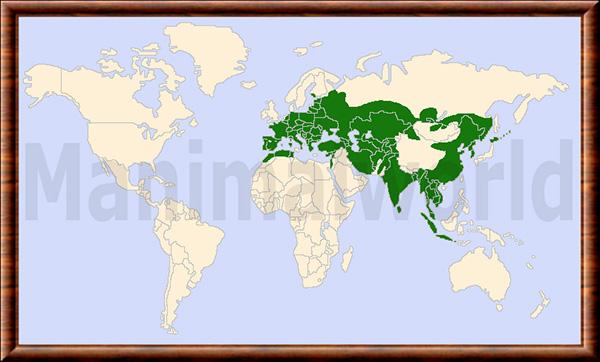

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le sanglier eurasien, tel qu'il a été décrit jusqu'à présent, a l'une des plus vastes aires de répartition géographique de tous les mammifères terrestres, et cette aire de répartition a été considérablement étendue par l'action humaine. L'espèce est aujourd'hui présente sous forme sauvage pure ou à peine modifiée sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, et sur de nombreuses îles océaniques. La chasse excessive et les changements dans l'utilisation des terres ont entraîné la fragmentation de son aire de répartition et son extermination dans les îles britanniques, en Scandinavie, dans certaines parties de l'Afrique du Nord et dans des parties relativement étendues de son aire de répartition dans l'ancienne Union soviétique et le nord du Japon. Néanmoins, l'espèce est restée largement distribuée et s'est récemment largement répandue et continue de croître et de se disperser dans la plupart des parties de son aire de répartition avec des populations localement abondantes.

On trouve le sanglier dans les régions de steppe et de forêt de feuillus du Paléarctique, de l'Europe occidentale à l'Extrême-Orient russe, s'étendant vers le sud jusqu'en Afrique du Nord, dans le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient, en passant par l'Inde, l'Indochine, le Japon (y compris la chaîne Ryukyu), Taiwan et les grandes îles de la Sonde en Asie du Sud-Est. Les populations à l'est de Bali sont probablement toutes introduites. Elle est éteinte dans les îles britanniques depuis le XVIIe siècle, malgré les tentatives d'introduction de nouvelles souches en provenance d'Europe. L'espèce était également éteinte dans le sud de la Scandinavie, sur de vastes portions de son aire de répartition récente dans les régions du centre-ouest et de l'est de l'ex-Union soviétique, et dans le nord du Japon. L'espèce a été signalée pour la dernière fois en Libye dans les années 1880, et elle s'est éteinte en Égypte vers 1902.

Groves et Grubb (1993) ont distingué quatre "groupes de sous-espèces", sur la base de critères à la fois géographiques et morphologiques, comme suit :

1. "Races occidentales" d'Europe (scrofa et meridionalis), d'Afrique du Nord (algira) et du Moyen-Orient (lybicus), s'étendant au moins jusqu'à l'est de l'Asie centrale soviétique (attila et nigripes);

2. "Races indiennes" de la région sub-himalayenne depuis l'Iran à l'ouest (davidi) jusqu'au nord de l'Inde et aux pays adjacents jusqu'à l'est jusqu'au Myanmar et à l'ouest de la Thaïlande (cristatus), et au sud de l'Inde et au Sri Lanka (affinis et subsp. nov. );

3. "Races orientales" de Mongolie et de l'Extrême-Orient soviétique (sibiricus et ussuricus), du Japon (leucomystax et riukiuanus), de Taïwan (taivanus), jusqu'au sud-est de la Chine et au Vietnam (moupinensis);

t4. "Race indonésienne" (ou porc à bandes) de la péninsule malaise, de Sumatra, de Java, de Bali et de certaines îles au large (vittatus).

Récemment, cette systématique est en cours de révision. Ainsi, Sus scrofa reste seulement l'espèce occidentale, tandis que la plupart des autres sous-espèces peuvent être des espèces à part entière.

En Europe, il est répandu dans la plupart des zones continentales, à l'exception du nord de la Fennoscandie et de la Russie européenne. Comme mentionné ci-dessus, l'espèce a disparu des îles britanniques et de Scandinavie au XVIIe siècle, mais elle a été réintroduite en Suède et des animaux échappés se sont établis dans la nature en Grande-Bretagne. Il existe au moins trois petites populations sauvages en Angleterre, à la frontière entre le Kent et l'East Sussex, dans le Dorset et à Hereford. Elle est originaire de Corse et de Sardaigne, mais la population de Sicile a été introduite. Les populations introduites ne sont pas incluses dans la carte de répartition.

Le sanglier occupe une grande variété d'habitats tempérés et tropicaux, des forêts semi-désertiques aux forêts tropicales humides, des zones boisées tempérées, des prairies et des jungles de roseaux. Il s'aventure souvent sur des terres agricoles pour se nourrir. En Europe, il préfère les forêts de feuillus et en particulier les forêts de chênes verts, mais on peut aussi le trouver dans des habitats plus ouverts comme la steppe, les zones arbustives méditerranéennes et les terres agricoles, à condition qu'il y ait de l'eau et un couvert forestier à proximité. En Europe, on le trouve du niveau de la mer jusqu'à 2 400 m dans les Pyrénées, mais on peut le trouver à des altitudes plus élevées en Asie.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le sanglier est un omnivore qui se nourrit en grande partie de végétaux tout au long de l’année. En Europe, son alimentation est variée : les études ont montré que l’espèce consommait plus de 52 plantes différentes. Au printemps, il a une prédilection pour les tiges (chaumes) et les feuilles de graminées. Les fleurs et graines (diaspores) de céréales cultivées et d’essences forestières seraient primordiales en été et à l’automne. En Europe centrale, glands et faines sont les plus consommés, en saison, mais les sangliers mangent aussi des feuilles de fougère grand aigle (Pteridium aquilinum), des épilobes (Epilobium), de la berce spondyle (Heracleum sphondylium), de l’herbe aux goutteux (Aegopodium podagraria) et de plantain (Plantago).

La consommation d'animaux par le sanglier est loin d’être négligeable. Elle serait d’ailleurs plus importante pour les jeunes sangliers, sans toutefois dépasser 20 % de leur alimentation. Le sanglier peut se nourrir de charognes diverses, de lièvres et de chevreuils blessés par les chasseurs, de rongeurs comme les souris, d’oeufs et de petits oiseaux, de lézards, de serpents, de grenouilles, de moules, de sauterelles, de crustacés. Au cours de ses déplacements, il vermille : avec le groin, il fouille, à la recherche de vers ou les parasites des arbres tels que les larves de hannetons et de mouches à scie, ou chenilles de papillons. Le sanglier se nourrit aussi d’insectes (notamment des imagos de coléoptères).

© Dgreenwood5 - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le sanglier est une espèce au fort potentiel reproducteur, ce qui contribue à son succès adaptatif, mais également à son surpeuplement dans certaines régions. La reproduction de cet animal est marquée par des cycles saisonniers influencés par les conditions environnementales, la disponibilité alimentaire et la densité de population.

La période de reproduction, appelée rut, se déroule principalement à l’automne et au début de l’hiver, entre octobre et janvier. Pendant cette période, les mâles, appelés verrats, deviennent très actifs et parcourent de grandes distances à la recherche de femelles en oestrus. Ils se livrent à des combats parfois violents pour accéder aux femelles, utilisant leurs défenses comme armes. Ces affrontements déterminent le mâle dominant, qui s’accouplera avec plusieurs femelles.

Les femelles, appelées laies, atteignent leur maturité sexuelle entre 6 et 10 mois, bien que leur première reproduction se produise souvent après un an. Leur cycle oestral dure environ 21 jours, et elles sont en chaleur pendant 2 à 3 jours. Après l’accouplement, la gestation dure environ 115 jours.

Au printemps, la femelle met bas dans un nid, appelé chaudron, qu’elle construit avec soin dans un endroit abrité. Ce nid est fait de branches, d’herbes et de feuilles, offrant un refuge sûr pour les petits. Une portée compte en moyenne entre 4 et 12 marcassins, mais peut atteindre jusqu’à 15 en fonction des conditions environnementales. Les marcassins naissent avec un pelage rayé brun et beige qui les camoufle dans la végétation. Ce pelage distinctif disparaît à l’âge de 6 mois, lorsqu’ils adoptent une couleur plus uniforme. Les jeunes sangliers sont allaités par leur mère pendant environ 2 à 3 mois, mais commencent à goûter à d’autres aliments dès l’âge de 2 semaines. Ils restent sous la protection de leur mère pendant près d’un an. La laie est extrêmement protectrice envers ses petits et peut devenir agressive face à toute menace.

Le potentiel reproductif élevé du sanglier est directement lié à la disponibilité alimentaire. Une année riche en glands ou en châtaignes, par exemple, peut entraîner des portées plus nombreuses et une reproduction plus fréquente. Cependant, cette capacité de reproduction, combinée à une grande adaptabilité, peut engendrer des surpopulations dans certaines zones, nécessitant une gestion rigoureuse pour limiter les impacts négatifs sur les cultures et les écosystèmes.

La durée de vie du sanglier varie en fonction de facteurs tels que les conditions environnementales, la disponibilité des ressources alimentaires, la pression de prédation, et les maladies. En milieu naturel, un sanglier vit généralement 8 à 10 ans, mais cette longévité peut être réduite par divers facteurs comme la chasse, les prédateurs ou les accidents. Dans les populations de sangliers, la majorité des individus sont jeunes, car le taux de mortalité est élevé dans les premières années de vie. Les sangliers âgés (plus de 10 ans) représentent une faible proportion de la population en milieu naturel. En captivité, dans des conditions protégées, certains individus peuvent atteindre 15 à 20 ans grâce à l’absence de menaces et à une alimentation stable.

© Derrick L. Mims - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le sanglier est un animal social, intelligent et extrêmement adaptable, dont le comportement varie en fonction des saisons, de l’environnement et de l’interaction avec l’homme. Ces caractéristiques lui permettent de prospérer dans des habitats variés, mais elles peuvent également le rendre problématique dans certaines zones.

Le sanglier vit principalement en groupes appelés compagnies, composés de femelles adultes (laies), de leurs petits (marcassins) et parfois de jeunes mâles subadultes. Ces compagnies sont dirigées par une femelle dominante, qui décide des déplacements et des lieux de recherche de nourriture. En revanche, les mâles adultes (verrats) vivent en solitaires, ne rejoignant les groupes que pendant la période de reproduction. Ce mode de vie social favorise la protection collective et la survie des jeunes. Le sanglier est avant tout un animal nocturne et crépusculaire. Il consacre ses nuits à la recherche de nourriture, utilisant son puissant museau pour fouiller le sol à la recherche de racines, de tubercules ou d’insectes. Ce comportement de fouissage, bien que bénéfique pour l’aération des sols, peut causer des dégâts considérables dans les cultures agricoles. En période de pénurie alimentaire, il n’hésite pas à s’approcher des zones urbanisées pour fouiller les poubelles ou piller les champs.

La communication entre les membres d’un groupe est essentielle pour leur cohésion. Les sangliers utilisent des vocalisations variées, des grognements pour signaler leur position ou alerter d’un danger, et des couinements pour exprimer le stress ou la douleur. Ils marquent également leur territoire en frottant leurs glandes odorantes contre les arbres ou en déposant des excréments.

Lorsqu’ils se sentent menacés, les sangliers adoptent un comportement défensif impressionnant. Les femelles protègent leurs petits en formant un cercle autour d’eux, tandis que les mâles, dotés de défenses acérées, n’hésitent pas à charger pour intimider ou blesser un prédateur. Bien qu’ils soient généralement prudents et évitent les humains, ils peuvent se montrer très agressifs s’ils sont surpris ou acculés. Leur comportement évolue également au fil des saisons. En automne, ils intensifient leur recherche de nourriture pour constituer des réserves avant l’hiver. Durant cette saison, leur activité devient principalement nocturne pour économiser leur énergie face au froid et limiter les interactions avec l’homme.

Enfin, leur grande capacité d’adaptation les pousse à coloniser de nouveaux territoires lorsqu’ils sont confrontés à des pénuries alimentaires ou à une forte pression humaine. Cette adaptabilité est un atout majeur pour l’espèce, mais elle est aussi source de conflits, notamment en raison des dégâts qu’ils causent aux cultures et des risques accrus de collisions routières.

© Cyrus Li - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le sanglier est un animal robuste et relativement bien protégé face aux prédateurs, notamment grâce à sa taille, sa vitesse, et son comportement défensif. Cependant, il reste vulnérable, surtout à certains stades de son développement, et ses interactions avec les prédateurs varient en fonction de son âge, de son environnement, et des espèces prédatrices présentes dans son habitat.

Les marcassins, jeunes sangliers âgés de quelques semaines à quelques mois, sont les plus vulnérables. Leur petite taille, leur faible vitesse, et leur inexpérience en font des proies faciles pour de nombreux prédateurs. Les loups (Canis lupus) chassent souvent les jeunes sangliers, particulièrement dans les régions où leurs populations coexistent. Le lynx commun (Lynx lynx), bien que solitaire, peut également s’attaquer aux marcassins isolés. Le renard roux et le blaireau européen sont des chasseurs opportunistes qui s'attaquent occasionnellement aux très jeunes marcassins, surtout en cas de pénurie d’autres proies. Les grands rapaces, comme l'aigle royal (Aquila chrysaetos), sont capables de capturer les marcassins lorsqu’ils s’éloignent du groupe ou dans les zones dégagées.

Les sangliers adultes, grâce à leur taille imposante, leur force, et leurs défenses acérées, sont beaucoup moins vulnérables. Cependant, certains grands prédateurs peuvent s’en prendre à eux. Les loups sont parmi les rares prédateurs capables de chasser des sangliers adultes. Ils agissent en meute pour cibler les individus affaiblis ou isolés. Les attaques de loups sur des sangliers adultes nécessitent une coordination pour contourner leur défense agressive. Dans les régions où ils cohabitent, les ours bruns (Ursus arctos) peuvent s’attaquer aux sangliers, bien que ces attaques soient rares et opportunistes. Les ours privilégient généralement les jeunes ou les individus blessés. Dans les régions d'Asie, le sanglier est également une proie de choix pour de grands prédateurs avec lesquels il coexiste comme le tigre, le léopard ou encore les grands serpents (pythons). Les adultes se défendent en adoptant des comportements agressifs. Les mâles, notamment, utilisent leurs défenses pour charger leurs agresseurs et infliger des blessures graves. Les femelles, quant à elles, se regroupent pour protéger le groupe, et leur robustesse leur permet de résister à certains prédateurs.

Dans de nombreuses régions, les grands prédateurs naturels du sanglier, comme les loups, lynx, et ours, ont disparu en raison de la pression humaine. Dans ces zones, les sangliers adultes n’ont presque aucun prédateur, à l’exception de l’homme. Cette absence de régulation naturelle contribue souvent à une surpopulation, entraînant des conflits avec les activités humaines (dégâts agricoles, collisions routières).

La prédation joue un rôle clé dans le maintien des populations de sangliers à des niveaux équilibrés. Les grands prédateurs naturels, lorsqu’ils sont présents, aident à limiter les excès de populations, favorisant ainsi un équilibre écologique. L’absence de prédateurs naturels, combinée à la grande capacité de reproduction du sanglier, peut entraîner une prolifération de l’espèce, avec des conséquences écologiques et économiques importantes.

© Daniel Branch - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le sanglier, bien que considéré comme une espèce robuste et adaptable, fait face à plusieurs menaces liées à son interaction croissante avec l’homme et les changements environnementaux. Ces menaces varient selon les régions, les habitats, et les pressions humaines, influençant directement ou indirectement ses populations.

La chasse est l’une des principales menaces pesant sur le sanglier, bien qu’elle serve également à réguler ses populations dans certaines zones. Dans certaines régions, une chasse excessive ou mal réglementée peut entraîner une diminution localisée des populations. Les jeunes et les individus reproducteurs sont souvent ciblés, ce qui peut affecter la dynamique démographique. Le développement humain exerce une pression constante sur les habitats naturels du sanglier. La conversion des forêts et prairies en terres agricoles ou en zones urbanisées réduit l’espace vital disponible pour les sangliers. Les zones fragmentées les obligent à parcourir de plus longues distances, augmentant les risques de conflits avec l’homme. La fragmentation de l’habitat limite l’accès à une alimentation variée et à des zones de refuge.

En raison de sa capacité à s’adapter à différents environnements, le sanglier est souvent en conflit avec les activités humaines. Ils causent des dégâts importants aux cultures (maïs, pommes de terre, céréales), ce qui entraîne leur persécution par les agriculteurs. Dans certaines régions, les sangliers s’aventurent dans les villes pour chercher de la nourriture, créant des nuisances et des tensions avec les populations locales.

La fragmentation de l’habitat et l’augmentation des infrastructures routières exposent les sangliers à un risque accru de collisions avec les véhicules. Les routes traversant les territoires des sangliers entraînent de nombreux accidents, causant la mort de l’animal et mettant en danger les conducteurs. Ces accidents fragmentent davantage les populations en limitant leurs déplacements naturels.

Les sangliers sont sensibles à plusieurs maladies qui peuvent décimer leurs populations, en particulier dans les zones où leur densité est élevée. La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale hautement contagieuse est l’une des principales menaces sanitaires pour les sangliers. Bien qu’elle ne soit pas transmissible à l’homme, elle provoque une mortalité élevée et menace les élevages de porcs domestiques. Les infestations par des tiques, des vers, et d’autres parasites affaiblissent les individus, surtout lorsque les ressources alimentaires sont limitées. Le sanglier peut également jouer un rôle de réservoir pour des maladies zoonotiques, augmentant ainsi les tensions avec les secteurs agricoles et de la santé publique.

Les modifications des cycles climatiques affectent indirectement les populations de sangliers. Des hivers plus cléments favorisent une reproduction plus fréquente, ce qui peut déséquilibrer les écosystèmes locaux et intensifier les conflits avec l’homme. Les périodes de sécheresse limitent la disponibilité de l’eau et de la nourriture, augmentant la compétition entre individus et affectant leur santé globale.

© Elspeth Haston - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le sanglier est une espèce largement répandue et relativement adaptable, mais sa conservation nécessite une gestion équilibrée pour répondre aux défis écologiques, sanitaires et humains. Les mesures de conservation varient selon les régions et les contextes, allant de la protection des habitats naturels à la régulation des populations pour limiter les conflits avec l’homme. Actuellement, le sanglier est classé dans la catégorie Préoccupation mineure (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN sauf pour les populations des îles Ryukyu qui sont classées comme Vulnérable (VU).

La régulation des populations de sangliers est l’une des principales mesures de gestion adoptées dans le monde. Les quotas et les saisons de chasse sont définis pour éviter la surpopulation tout en maintenant des populations viables. En Europe et en Asie, la chasse au sanglier est souvent réglementée pour limiter les dégâts agricoles et prévenir les maladies. Certains pays encouragent la chasse sélective, ciblant les individus excédentaires ou problématiques, comme les mâles solitaires, afin de préserver les compagnies et la structure sociale. Dans plusieurs régions, des parcs et réserves protègent les forêts et prairies, habitats essentiels pour les sangliers. Des efforts de reboisement et de gestion durable des forêts sont menés pour garantir l’accès à la nourriture et aux zones de refuge.

L’installation de clôtures électriques ou de dispositifs de dissuasion sonore est encouragée pour protéger les cultures. En France, des indemnisations sont proposées aux agriculteurs pour les pertes causées par les sangliers. Des campagnes éducatives sont menées pour informer les populations locales sur la gestion des interactions avec les sangliers, notamment dans les zones urbaines où ils sont de plus en plus présents. Dans certaines régions, le sanglier a été introduit par l’homme, devenant une espèce invasive. En Australie, où le sanglier cause des dommages aux écosystèmes et aux activités agricoles, des campagnes de contrôle intensif (piégeage, chasse, empoisonnement contrôlé) sont menées. Des réglementations strictes interdisent l’introduction ou la réintroduction de sangliers dans des régions où ils pourraient devenir nuisibles.

La gestion des sangliers nécessite une approche coordonnée entre pays, en particulier en Europe et en Asie, où leurs populations sont étendues. En Europe, des initiatives comme les réseaux Natura 2000 et les collaborations entre pays frontaliers (France-Allemagne, Russie-Chine) permettent une gestion intégrée. Les organisations internationales, comme l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale), collaborent avec les gouvernements pour prévenir et gérer les épidémies.

Les mesures de conservation du sanglier doivent équilibrer la protection de l’espèce, la prévention des conflits avec l’homme, et la préservation des écosystèmes. Une gestion durable et collaborative, combinée à une compréhension scientifique approfondie, est essentielle pour assurer la coexistence harmonieuse entre le sanglier, l’environnement, et les activités humaines.

L'Integrated Taxonomic Information System (ITIS) et Mammal Species of the World (MSW) reconnaîssent seize sous-espèces de sanglier. Bien que le sanglier soit l'ancêtre sauvage du porc domestique, ce dernier n'est plus considéré comme une sous-espèce valide :

Sanglier à pieds noirs (Sus scrofa nigripes)

Sanglier Attila (Sus scrofa attila)

Sanglier d'Anatolie (Sus scrofa libycus)

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Sanglier d'Asie centrale (Sus scrofa davidi)

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)Sanglier de Barbarie (Sus scrofa algira)

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Voir plus...

Sanglier d'Europe centrale (Sus scrofa scrofa)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Sanglier de Chine du Nord (Sus scrofa moupinensis)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Sanglier de Mandchourie (Sus scrofa ussuricus)

Sanglier de Maremme (Sus scrofa majori)

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)Sanglier de Sardaigne (Sus scrofa meridionalis)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Sanglier de Sibérie (Sus scrofa sibiricus)

Di-no license (Licence inconnue)

Di-no license (Licence inconnue)Sanglier des Ryukyu (Sus scrofa riukiuanus)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Sanglier de Taïwan (Sus scrofa taivanus)

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Sanglier du Japon (Sus scrofa leucomystax)

Sanglier indien (Sus scrofa cristatus)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Sanglier indonésien (Sus scrofa vittatus)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le sanglier occupe une place importante dans l’imaginaire collectif, les mythes et les traditions à travers le monde. Animal sauvage, puissant et rusé, il symbolise des concepts variés selon les cultures : force, courage, danger ou encore fertilité. Ces interprétations ont donné naissance à de nombreux mythes, légendes et croyances populaires, témoins de la fascination que cet animal suscite depuis des millénaires.

Dans la mythologie grecque, le sanglier est souvent associé à des récits de bravoure et de danger. L’un des plus célèbres est le sanglier d’Érymanthe, un animal gigantesque et redoutable qu’Héraclès doit capturer vivant lors de son quatrième travail. Cette épreuve symbolise la domination de l’homme sur la nature sauvage. Dans un autre mythe, le sanglier de Calydon, envoyé par la déesse Artémis pour punir le roi Oenée, devient l’objet d’une chasse légendaire impliquant de nombreux héros grecs.

Dans la mythologie celtique, le sanglier est un symbole de force, de courage et de fertilité. Les Celtes le vénéraient souvent comme un animal sacré, représentant le guerrier idéal. Le sanglier apparaît fréquemment sur des objets d’art celtiques, tels que des bijoux ou des armes. Dans certains récits, il est aussi un guide spirituel ou un gardien des forêts.

Dans la culture japonaise, le sanglier, appelé inoshishi, est un symbole de courage et de persévérance. Dans le zodiaque chinois, il correspond au signe du cochon, mais il est souvent interprété comme un sanglier au Japon, en raison de son caractère plus sauvage. Les chasseurs japonais croyaient autrefois que croiser un sanglier avant une expédition était un bon présage, car cela représentait la force et la bravoure.

Dans l’hindouisme, le dieu Vishnou prend la forme d’un sanglier, Varâha, dans l’un de ses avatars. Sous cette forme, il sauve la Terre, personnifiée par la déesse Bhûmi, en la sortant de l’océan primordial.

En Europe médiévale, le sanglier était souvent vu comme un symbole de virilité et de fertilité en raison de sa force physique et de sa férocité. Il apparaissait fréquemment dans les armoiries des chevaliers pour signifier leur courage au combat. Dans de nombreuses régions rurales, capturer un sanglier était considéré comme un rite de passage pour les jeunes hommes, une preuve de leur maturité et de leur capacité à protéger leur communauté. Certains croyaient que manger le coeur ou le foie d’un sanglier donnait force et courage au guerrier.

Dans plusieurs cultures, le sanglier est un animal totémique, représentant la connexion entre l’homme et la nature. Certains peuples indigènes d’Asie et d’Europe associaient le sanglier à la terre et à la forêt. Il était respecté comme un gardien de la nature, et son esprit était invoqué pour assurer des récoltes abondantes ou protéger les chasseurs. Dans certaines cultures celtes et germaniques, des représentations de sangliers étaient placées dans les tombes pour accompagner le défunt et symboliser sa force dans l’au-delà.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)| Nom commun | Sanglier |

| Autres noms | Sanglier d'Europe Sanglier d'Eurasie |

| English name | Wild boar |

| Español nombre | Jabalí |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Famille | Suidae |

| Genre | Sus |

| Nom binominal | Sus scrofa |

| Décrit par | Carl von Linné (Linnaeus) |

| Date | 1758 |

Satut IUCN |  |

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Douaud, François. Le Sanglier : Biologie et comportements, Éditions Belin, 2001

Douaud, François. Le Sanglier : Biologie et comportements, Éditions Belin, 2001

Apollonio, Marco, et al. Ecology, Evolution and Management of Wild Boar Populations, Cambridge University Press, 2010

Apollonio, Marco, et al. Ecology, Evolution and Management of Wild Boar Populations, Cambridge University Press, 2010

Green, Miranda J. Animals in Celtic Myth and Symbolism, Routledge, 1992

Green, Miranda J. Animals in Celtic Myth and Symbolism, Routledge, 1992

Le Roux, Françoise & Guyonvarc’h, Christian-J. Les Druides et les Animaux, Ouest-France, 1995

Le Roux, Françoise & Guyonvarc’h, Christian-J. Les Druides et les Animaux, Ouest-France, 1995

Schley et al. "Impact of Wild Boar on Forest Ecosystems," Forest Ecology and Management, 2008

Schley et al. "Impact of Wild Boar on Forest Ecosystems," Forest Ecology and Management, 2008

Iacolina et al. "Social Structure and Mating System of Wild Boar," Behavioral Ecology and Sociobiology, 2013

Iacolina et al. "Social Structure and Mating System of Wild Boar," Behavioral Ecology and Sociobiology, 2013