Daim commun (Dama dama)

Le daim commun (Dama dama) est un mammifère gracieux et élégant appartenant à la famille des Cervidae. Originaire d’Europe et d’Asie Mineure, il a été largement introduit dans de nombreux pays du monde pour sa beauté et sa relative docilité. Reconnaissable à son pelage tacheté et à ses bois palmés, il occupe une place singulière entre le cerf élaphe et le chevreuil, alliant puissance et raffinement. Animal sociable et adaptable, il fréquente les forêts mixtes et les zones ouvertes boisées où il trouve abri et nourriture. Son comportement grégaire, sa hiérarchie sociale marquée et ses parades nuptiales spectaculaires ont suscité depuis longtemps l’admiration des naturalistes. Espèce emblématique des parcs et réserves européennes, le daim commun est aujourd’hui considéré comme un symbole de noblesse, de calme et d’harmonie avec la nature.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le daim commun présente une morphologie élégante et bien adaptée à la course et au broutage, avec un dimorphisme sexuel prononcé. Les mâles sont nettement plus grands et plus lourds que les femelles atteignant typiquement une hauteur au garrot variant entre 85 et 110 centimètres et un poids pouvant excéder 100 kilogrammes pour les plus grands individus, tandis que les femelles pèsent généralement entre 40 et 60 kilogrammes.

Le trait le plus distinctif du daim mâle est la présence de bois spectaculaires. Ces structures osseuses, qui tombent et repoussent chaque année, sont caractérisées par une forme large et aplatie à leur extrémité supérieure, appelée palme, qui s'élargit progressivement avec l'âge de l'animal.

La couleur du pelage est extrêmement variable, ce qui est une particularité de l'espèce, allant du brun fauve typique avec des taches blanches bien définies sur le dos et les flancs durant l'été, au gris-brun uniforme en hiver. Cependant, on trouve couramment des variations génétiques incluant des individus entièrement noirs (mélaniques), blancs (leucistiques), ou brun clair sans taches. Le miroir caudal, cette tache blanche autour de la queue, est encadré par des lignes noires et sert de signal d'alarme efficace. Cette diversité de couleurs de robe est plus marquée chez le daim que chez la plupart des autres cervidés.

Agile et rapide, le daim peut effectuer des pointes de vitesse de 70 km/h sur de courtes distances et faire des bonds de 2m de haut et 7m de long. L'ouïe et l'odorat du daim sont complétés par une vue diurne exceptionnelle, la vue nocturne étant bien moindre. Pendant le brame, le daim émet un genre de râle guttural, comme le cerf élaphe, mais beaucoup moins impressionnant.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

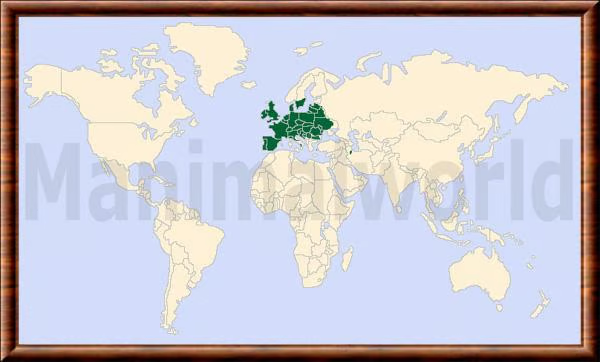

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'aire de répartition d'origine du dain commun est incertaine, mais les connaissances actuelles suggèrent que la Turquie et l'Europe du Sud (sud de l'Italie, Sicile et sud de la péninsule balkanique) étaient les refuges postglaciaires de l'espèce, bien que les preuves paléontologiques et archéozoologiques de la diffusion de l'espèce dans toutes ces zones soient très fragmentaires. Les mentions d'Iran et du Moyen-Orient font référence au daim de Perse (Dama mesopotamica). Une seule population sauvage incontestablement naturelle survit, dans la réserve de chasse de Düzlerçami, dans le parc national de Termessos, dans le sud de la Turquie, bien qu'elle soit désormais en grande partie clôturée. D'autres populations en Turquie, à Ayvalik Adalar, Gokova, Adakoy et Stavros-tis-Psokas, semblent avoir disparu ces dernières années. La population de l'île de Rhodes (Grèce) aurait été introduite au Néolithique. Il est certain que les fossiles de daims à Rhodes remontent au Néolithique, et il n'y a aucun signe de périodes prolongées de domestication; on pourrait donc la considérer comme une population indigène. La population de Chypre a été introduite au XXe siècle. Les animaux de Rhodes sont génétiquement très distincts de tous les autres, tout comme ceux du parc national de Termessos.

L'espèce a été introduite en Méditerranée occidentale par les Phéniciens, et en Europe centrale et septentrionale par les Romains et les Normands. Cependant, la plupart des populations actuelles en Europe résultent d'introductions beaucoup plus récentes (à l'exception de quelques populations plus anciennes, par exemple au Royaume-Uni et à Castel Porziano en Italie). La répartition en Europe est beaucoup plus dispersée et inégale que ne l'indique la carte (qui montre son aire de répartition générale). De plus, la plupart des populations européennes sont clôturées et gérées de près, et il existe assez peu de populations véritablement en liberté (bien que certaines se trouvent au Royaume-Uni). La population de Rhodes est, en revanche, en liberté. Dans la plupart des endroits, le daim est géré comme un animal de parc, car la quasi-totalité de son aire de répartition géographique actuelle est attribuable à l'homme. Au Portugal, par exemple, la plupart des spécimens se trouvent dans des zones confinées, telles que des parcs et des zones de chasse privées, et hormis quelques individus dispersés, il n'existe pas de population sauvage. Dans d'autres régions comme la Sicile et la Calabre (Italie), on ne trouve que des populations clôturées et gérées. La plupart des animaux européens (à l'exception de ceux du parc national de Termessos et de Rhodes) descendent essentiellement de lignées domestiques, et certaines variétés de couleurs sont considérées comme le résultat de la domestication.

Plus récemment, l'espèce a été introduite dans de nombreux pays du monde (non inclus dans la carte de répartition), notamment en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande (considérée comme un ravageur dans ces pays), aux États-Unis, en Argentine, au Chili, au Pérou et en Uruguay, ainsi que dans les îles Fidji, aux Petites Antilles et au large de la côte Pacifique du Canada.

Les biotopes classiques des daims communs sont assez diversifiés, ils aiment les forêts mixtes ou claires de feuillus, les prairies arbustives ou rases, les montagnes basses et vallonnées où ils vivent en hardes de 6 à 50 individus dirigés par une vieille femelle.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le daim commun est un ruminant herbivore et un brouteur opportuniste, dont le régime alimentaire montre une grande plasticité selon la saison et la disponibilité des ressources dans son habitat. Principalement classé parmi les brouteurs intermédiaires, son alimentation se situe à mi-chemin entre celle des purs brouteurs (qui consomment surtout des feuilles, des bourgeons et des jeunes pousses) et celle des purs pâturants (qui mangent principalement de l'herbe).

Durant les mois de printemps et d'été, son régime se compose majoritairement d'herbes et de graminées, qui constituent la base nutritive essentielle. Cependant, dès que l'occasion se présente, le daim commun enrichit son alimentation de feuilles d'arbres et d'arbustes, de pousses tendres, et de bourgeons. En automne, les glands, les faines et d'autres fruits forestiers constituent une source d'énergie vitale pour accumuler les réserves de graisse nécessaires pour l'hiver. Pendant les périodes de faible ressource, notamment en hiver, l'animal est contraint de consommer des éléments moins nutritifs et plus fibreux tels que des lichens, des mousses et l'écorce des arbres, ce qui peut occasionner des dégâts significatifs sur les jeunes plantations ou les forêts gérées.

Le daim est doté d'une stratégie de consommation qui privilégie la diversité, lui permettant d'exploiter efficacement des environnements variés, qu'il s'agisse de forêts caduques, de parcs ou de lisières. Cette souplesse alimentaire est un facteur clé de son succès dans les régions où il a été introduit, lui permettant de rivaliser efficacement avec d'autres herbivores.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)La reproduction chez le daim commun suit un cycle annuel bien défini, caractérisé par une période de rut intense et hautement compétitive se déroulant généralement à l'automne, le plus souvent en octobre. C'est à cette époque que les mâles, ayant développé leurs bois à leur taille maximale, établissent et défendent des territoires. Chaque mâle dominant marque son territoire par des grattages au sol et en urinant dans ces fosses, créant ainsi des zones olfactives fortes pour attirer les femelles et intimider les rivaux. Les vocalisations sont également cruciales; les daims émettent un râle profond et guttural, très différent du brame du cerf, pour signaler leur présence et leur vigueur. Les combats entre mâles sont fréquents et peuvent être violents, impliquant des poussées de bois à bois. Le mâle qui réussit à maintenir son territoire obtiendra le droit de s'accoupler avec les femelles qui visitent son territoire, formant temporairement un harem.

Après l'accouplement, la période de gestation dure environ huit mois, et la mise bas a lieu entre la fin du printemps et le début de l'été, majoritairement en juin. Les daines donnent naissance à un seul faon, très rarement deux. Le faon, dont le pelage est souvent tachetée pour un camouflage optimal, est caché dans la végétation dense pendant ses premières semaines de vie et n'est rejoint par sa mère que pour l'allaitement, afin de minimiser le risque de prédation. Le sevrage intervient après quelques mois, mais le jeune daim reste souvent avec sa mère pendant sa première année. La maturité sexuelle est atteinte vers l'âge de 16 à 18 mois pour les deux sexes, bien que les jeunes mâles ne participent généralement pas effectivement au rut avant l'âge de 4 ou 5 ans, une fois qu'ils ont développé des bois suffisamment imposants pour rivaliser.

Le daim commun possède une longévité moyenne de 12 à 16 ans à l’état sauvage, bien que certains individus puissent atteindre jusqu’à 20 ans dans des conditions favorables, notamment en captivité ou dans des parcs protégés. La mortalité juvénile est relativement élevée durant les premiers mois de vie, principalement à cause de la prédation et des maladies. En captivité, où les risques naturels sont réduits, certains daims dépassent 22 ans, témoignant de la robustesse générale de l’espèce lorsqu’elle bénéficie d’une alimentation équilibrée et d’un environnement sûr.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Le comportement social du daim commun est remarquablement flexible et dépend fortement du milieu, de la densité de population et de la saison. L'espèce est considérée comme grégaire, formant des groupes sociaux qui peuvent varier en taille et en composition. En dehors de la saison de reproduction, les daims adoptent une structure sociale lâche où les sexes vivent souvent séparément. Les femelles et leurs jeunes se regroupent en hardes matriarcales, offrant une meilleure protection contre les prédateurs grâce à la vigilance collective. Les mâles se regroupent en hardes, souvent plus petites, ou vivent isolément. Ces hardes sont plus mobiles et moins territoriales en dehors du rut.

Le daim commun est principalement diurne et crépusculaire, étant le plus actif tôt le matin et en fin d'après-midi, moments où il se nourrit. Il passe le milieu de la journée à se reposer ou à ruminer dans des zones de couvert. La communication est assurée par une combinaison de signaux visuels, sonores et olfactifs. Le miroir caudal blanc, mis en évidence par la queue en mouvement, est un signal d'alerte visuel crucial.

Les vocalisations, outre le râle du rut, comprennent des aboiements en cas de danger. Le comportement le plus structuré et compétitif est observé pendant le rut, où les mâles concentrent leurs efforts pour établir une dominance et un accès aux femelles. Le daim est connu pour son trot sautillé caractéristique lorsqu'il est alarmé, un mode de déplacement qui permet de surveiller l'environnement tout en se déplaçant rapidement. En raison de son histoire d'élevage en parcs, le daim montre souvent moins de crainte envers l'homme dans certaines zones que d'autres cervidés.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Bien que le daim commun ait été largement introduit dans des régions où ses prédateurs naturels sont absents ou rares, dans son aire de répartition historique et dans les écosystèmes où il est rétabli, ses principaux ennemis naturels sont les grands carnivores terrestres. Historiquement, le loup gris (Canis lupus) était le prédateurs le plus important et efficace, capable de chasser en meute pour cibler les individus faibles, malades ou jeunes. Le retour du loup dans certaines régions d'Europe a restauré cette dynamique de prédation sur les populations de daims. D'autres prédateurs importants incluent les grands félins là où leurs aires de répartition se chevauchent, comme le lynx commun (Lynx lynx) et potentiellement d'autres espèces selon le continent d'introduction. Ces félins, bien que moins axés sur les proies de grande taille que le loup, peuvent capturer des daims juvéniles ou des adultes isolés.

Les ours, comme l'ours brun (Ursus arctos), ne sont pas des chasseurs spécialisés de daims, mais peuvent occasionnellement capturer des faons ou se nourrir de carcasses. Le danger le plus significatif pour les faons provient des prédateurs opportunistes et des prédateurs de nichée, tels que le renard roux (Vulpes vulpes), le sanglier (Sus scrofa) et l'aigle royal (Aquila chrysaetos), qui peuvent facilement débusquer et tuer un jeune caché.

Dans les régions où les populations de daims sont gérées, l'homme est de loin le facteur de mortalité le plus important par la chasse régulée, visant à contrôler les effectifs et prévenir les dommages écologiques ou agricoles. L'absence de ces prédateurs naturels dans de nombreuses zones d'introduction est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les populations de daims peuvent rapidement augmenter, nécessitant une gestion active pour maintenir l'équilibre des écosystèmes.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'aire de répartition naturelle du daim commun en Europe ne fait face à aucune menace globale majeure aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas historiquement, lorsque la chasse intensive et la destruction de son habitat au profit de l'agriculture ont provoqué des déclins massifs. Actuellement, les petites populations restantes dans leur aire d'origine, notamment en Turquie, sont fragilisées par la consanguinité et la chasse illégale. Le cas de la population sur l'île de Rhodes est particulièrement préoccupant, car elle subit le braconnage et les dégâts causés par de grands incendies. De plus, cette population insulaire fait face à un double risque génétique et de conflit humain : l'évasion potentielle de daims d'origine européenne détenus en captivité risque d'introduire une dépression de consanguinité en se croisant avec les animaux sauvages. Par ailleurs, les dommages causés aux cultures d'été pourraient engendrer des persécutions de la part des agriculteurs, exacerbés par l'absence de système d'indemnisation. Enfin, comme autre menace environnementale, la population de Rhodes pourrait être affectée par la diminution des ressources en eau due au changement climatique.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le daim commun n'est pas considéré comme une espèce menacée. Il est actuellement inscrit dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN. Cette espèce commune et répandue est aussi inscrite dans l'annexe III de la Convention de Berne.

La protection du daim commun repose sur un réseau d'aires protégées. Cependant, la priorité de conservation absolue concerne la petite population indigène survivante en Turquie, spécifiquement au sein de la réserve de chasse de Düzlerçami et du Parc national de Termessos. Pour assurer sa survie, des actions énergiques sont nécessaires, incluant des mesures anti-braconnage strictes, une gestion rigoureuse du rétablissement, le lancement d'un programme d'élevage en captivité et des opérations de réintroduction ciblées.

La population de l'île de Rhodes est également essentielle en raison de sa valeur génétique unique, ce qui justifie la mise en place urgente de programmes de conservation dédiés. Ces daims sont protégés par la loi grecque et, grâce à une lutte plus efficace contre le braconnage et à la réduction des grands incendies, la population a montré des signes de rétablissement, récupérant une grande partie de son ancienne aire de répartition. Afin de consolider ces progrès et d'assurer l'avenir de l'espèce en Grèce, un plan de conservation national est désormais requis. Ce plan devrait comprendre plusieurs mesures clés : le développement d'un programme de suivi de la population et de son habitat, la création d'un système d'indemnisation des agriculteurs pour les dommages aux cultures ainsi qu'un programme de surveillance de ces dégâts. Il est également crucial de mettre en oeuvre des réintroductions de daims d'origine rhodienne dans d'autres régions de la Grèce, et de lancer des programmes de sensibilisation et de participation du public pour soutenir activement la conservation de cette espèce emblématique.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du daim commun est à la fois ancienne et complexe, débutant avec la nomenclature binomiale moderne établie par Carl Linnaeus (ou Linné) au milieu du XVIIIe siècle. L'auteur de la description officielle de l'espèce est Linnaeus, qui l'a formellement décrite en 1758 dans la 10e édition de son oeuvre fondamentale, Systema Naturae, sous le protonyme de Cervus dama. L'espèce fut initialement placée dans le genre Cervus, le genre typique des cerfs, ce qui témoigne des connaissances limitées de l'époque sur la classification des cervidés. Le genre Dama a été établi plus tard par le zoologiste allemand Just Leopold Frisch en 1775. Cependant, la reconnaissance du genre Dama comme séparé de Cervus a fluctué au fil des décennies, avec des périodes où le daim était à nouveau inclus dans le genre Cervus. Ce n'est qu'au XXe siècle, souvent après des études morphologiques et génétiques approfondies, que la séparation générique est devenue largement acceptée. Le nom spécifique dama est dérivé d'un terme latin classique désignant ce type de cervidé. Les études génétiques récentes ont considérablement soutenu la classification actuelle, le genre Dama étant considéré comme un genre distinct au sein de la sous-famille des Cervinae, aux côtés des genres Cervus et Axis.

La taxonomie des sous-espèces du daim commun est sujette à débat, mais traditionnellement, l'espèce est reconnue comme ayant historiquement inclus deux formes principales qui sont souvent traitées comme des espèces distinctes par certaines autorités modernes. La sous-espèce nominale est le daim commun européen ou daim d'Europe, Dama dama dama, qui est la forme largement répandue aujourd'hui, notamment en Europe, et dont la population d'origine se trouvait probablement en Turquie. Cette forme est célèbre pour son polymorphisme de couleur et ses bois palmés caractéristiques. Toutefois, la seconde forme, le daim de Perse ou daim de Mésopotamie, a une histoire taxonomique plus turbulente et est un point clé de divergence. Il fut décrit en 1875 par Victor Brooke sous le nom de Dama dama mesopotamica. Cependant, des études génétiques, morphologiques et écologiques ont conduit un nombre croissant de chercheurs et d'organisations à le considérer comme une espèce distincte, Dama mesopotamica. Cette distinction se justifie par des différences morphologiques notables, notamment une taille corporelle légèrement supérieure, des bois moins palmés et plus cylindriques chez l'adulte, et des différences génétiques significatives par rapport à la forme européenne. Le daim de Perse était autrefois largement réparti dans les régions du Proche et du Moyen-Orient, mais ses populations sauvages sont devenues extrêmement rares, le classant comme "En danger" sur la Liste rouge de l'IUCN. Par conséquent, si l'on s'en tient à la classification reconnaissant Dama mesopotamica comme espèce, le daim commun (Dama dama) est souvent considéré comme monotypique (n'ayant pas de sous-espèces actuelles), en dépit des variations de couleur mentionnées précédemment. La distinction entre ces deux formes est fondamentale pour les efforts de conservation, la forme mésopotamienne nécessitant une attention particulière.

| Nom commun | Daim commun |

| Autre nom | Daim |

| English name | Common fallow deer |

| Español nombre | Gamo común |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Cervinae |

| Genre | Dama |

| Nom binominal | Dama dama |

| Décrit par | Carl von Linné (Linnaeus) |

| Date | 1758 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Association mondiale des zoos et aquariums (WAZA)

Association mondiale des zoos et aquariums (WAZA)

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Parc animalier de Sainte-Croix

Parc animalier de Sainte-Croix

* Bibliographie

Geist, V. (1998). Deer of the World: Their Evolution, Behaviour, and Ecology. Stackpole Books, Pennsylvania.

Geist, V. (1998). Deer of the World: Their Evolution, Behaviour, and Ecology. Stackpole Books, Pennsylvania.

Putman, R. & Apollonio, M. (2014). Behaviour and Management of European Ungulates. Whittles Publishing, Dunbeath.

Putman, R. & Apollonio, M. (2014). Behaviour and Management of European Ungulates. Whittles Publishing, Dunbeath.

Chapman, D.I. & Chapman, N. (1997). Fallow Deer: Their History, Distribution and Biology. Machynlleth: Coch-y-bonddu Books.

Chapman, D.I. & Chapman, N. (1997). Fallow Deer: Their History, Distribution and Biology. Machynlleth: Coch-y-bonddu Books.

Grubb, P. (2005). “Order Artiodactyla.” In Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 3rd ed. (Wilson & Reeder, eds.), Smithsonian Institution Press.

Grubb, P. (2005). “Order Artiodactyla.” In Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 3rd ed. (Wilson & Reeder, eds.), Smithsonian Institution Press.

Borkowski, J. & Pudelko, M. (2007). “Forest habitat use and home-range size of fallow deer.” Acta Theriologica, 52(2): 133–142.

Borkowski, J. & Pudelko, M. (2007). “Forest habitat use and home-range size of fallow deer.” Acta Theriologica, 52(2): 133–142.

Pérez-González, J., Carranza, J. & Mateos, C. (2010). “Polygyny and sexual size dimorphism in fallow deer.” Behavioral Ecology, 21(2): 303–312.

Pérez-González, J., Carranza, J. & Mateos, C. (2010). “Polygyny and sexual size dimorphism in fallow deer.” Behavioral Ecology, 21(2): 303–312.

Masseti, M. (2004). “A review of the fallow deer, Dama dama, distribution in the Mediterranean region.” Mammal Review, 34(2): 129–150.

Masseti, M. (2004). “A review of the fallow deer, Dama dama, distribution in the Mediterranean region.” Mammal Review, 34(2): 129–150.

Uerpmann, H.-P. (1987). The Ancient Distribution of Ungulate Mammals in the Middle East. Wiesbaden: Ludwig Reichert Verlag.

Uerpmann, H.-P. (1987). The Ancient Distribution of Ungulate Mammals in the Middle East. Wiesbaden: Ludwig Reichert Verlag.

Dubois, A. (2011). Species and “strange species” in zoology: Do we need a “unified concept of species”? Comptes Rendus Palevol, 10(2-3), 77-94.

Dubois, A. (2011). Species and “strange species” in zoology: Do we need a “unified concept of species”? Comptes Rendus Palevol, 10(2-3), 77-94.