Daim de Perse (Dama mesopotamica)

Le daim de Perse (Dama mesopotamica) est un cervidé d'une importance écologique et historique capitale, mais se trouve malheureusement en danger d'extinction (EN) selon la Liste rouge de l'IUCN. Cette espèce se distingue du daim commun (Dama dama) par des caractéristiques morphologiques et génétiques subtiles mais significatives. Autrefois largement réparti de l'Afrique du Nord et de la Grèce jusqu'à l'Iran, son aire de répartition naturelle s'est drastiquement réduite en raison de la chasse, de la destruction et de la désertification de son habitat, principalement les forêts riveraines et les habitats boisés. Après avoir été cru éteint en milieu sauvage à plusieurs reprises au XXe siècle, une petite population a été redécouverte dans le Khuzestan, au sud-ouest de l'Iran. Des programmes de conservation intensifs, incluant des élevages en captivité et des réintroductions, ont été mis en place, notamment en Iran et en Israël, pour tenter de sauver ce patrimoine faunique unique du Moyen-Orient. Le statut précaire de cette espèce en fait un symbole poignant des défis de la conservation face aux changements environnementaux et aux conflits humains dans cette région. Le daim de Perse est également appelé Daim de Mésopotamie.

Auteur: Tamar Assaf - Wikimedia Commons

CC0 (Domaine public)

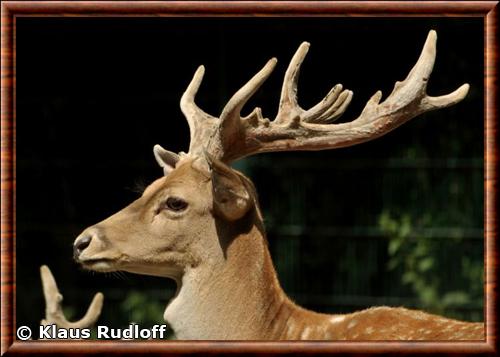

CC0 (Domaine public)Le daim de Perse est un cervidé qui présente une allure plus grande et plus robuste que son cousin européen, le daim commun. Les mâles sont en moyenne significativement plus lourds que les femelles, pesant généralement entre 120 et 140 kg, tandis que les femelles atteignent 70 à 80 kg. La hauteur au garrot des mâles se situe autour de 100 à 110 cm.

La robe est caractérisée par une coloration brun-roux en été, parsemée de taches blanches distinctives disposées en rangées sur les flancs, dont certaines peuvent se rejoindre pour former une bande. Cette robe est plus sombre en hiver, tendant vers le gris-brun, et les taches sont souvent moins visibles. Une caractéristique morphologique notable et souvent citée est la présence d'une tache blanche particulière sur la gorge, rappelant la forme d'une pomme, plus accentuée chez le mâle.

Les bois des mâles sont un élément distinctif majeur : bien qu'ils atteignent une taille importante, mesurant environ 50 à 55 cm de longueur, ils sont moins palmés et plus cylindriques que ceux du daim commun adulte, avec une ramification moins développée et une plus grande robustesse. Leurs bois possèdent des andouillers basilaire, médian et supérieur. De plus, leur miroir, la tache blanche sur l'arrière-train qui entoure la courte queue (16-20 cm), est également moins défini que celui de l'espèce européenne.

Ces différences de taille et de conformation des bois et du pelage sont parmi les arguments clés qui ont conduit à la reconnaissance de Dama mesopotamica comme une espèce distincte plutôt qu'une simple sous-espèce de Dama dama.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le daim de Perse possédait autrefois une vaste aire de répartition historique, s'étendant du plateau iranien occidental jusqu'à la Méditerranée, couvrant l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine, Israël et le sud-est de la Turquie. Des recherches récentes suggèrent que, contrairement à ce que l'on pensait, le daim de Perse aurait pu coexister et même s'hybrider avec le daim commun en Turquie.

L'importance culturelle du daim de Perse s'est manifestée à Chypre, où l'espèce fut volontairement introduite par l'homme dès la fin du IXe millénaire avant J.-C., sans pour autant être domestiquée. Bien qu'une chasse intense et la compétition avec les espèces domestiques aient initialement réduit les populations, une désertion partielle de l'île a permis aux daims de se reconstituer. Néanmoins, l'augmentation de la densité humaine et la destruction de l'habitat ont conduit à l'extinction totale du daim de Perse sur l'île durant la période médiévale. Sur le continent, sa présence a également fortement décliné du Levant méridional jusqu'à la période des Croisés, pour des raisons similaires. Le daim de Perse a également été signalé en Égypte dès le IIe millénaire avant J.-C., probablement comme animal de ménagerie.

En 1875, le daim de Perse était déjà confiné au sud-ouest et à l'ouest de l'Iran. Considéré comme éteint au début des années 1950, une petite population fut redécouverte en Iran en 1956, permettant le lancement d'un programme d'élevage en captivité en Allemagne. Bien que les dernières populations indigènes aient été trouvées dans les réserves de Dez et Karkeh, on ignore si de véritables animaux sauvages y subsistent. L'Iran mène actuellement des programmes de réintroduction dans des enclos ou sur des îles (comme Dasht-e-Naz et les îles Ashk et Kaboudan), mais toutes ces populations sont en semi-captivité.

Un programme de réintroduction majeur est en cours en Israël depuis 1996, utilisant un noyau reproducteur établi à partir d'animaux provenant du zoo d'Opel et d'Iran. Aujourd'hui, plus de 300 daims vivent à l'état sauvage en Galilée et dans les montagnes de Judée. Malgré d'anciennes suspicions d'hybridation avec le daim européen au sein des animaux du zoo d'Opel, des études génétiques récentes sur le troupeau israélien et la population iranienne des années 1960 n'ont détecté aucune preuve d'hybridation, bien que cette possibilité ne puisse être totalement exclue pour certaines populations iraniennes.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le daim de Perse est classifié comme un herbivore intermédiaire, ce qui signifie que son régime alimentaire est flexible, capable de s'adapter aux ressources disponibles, et qu'il inclut à la fois le pâturage d'herbes et le broutage de feuilles et de pousses d'arbres et d'arbustes. Cette adaptabilité est cruciale compte tenu des variations saisonnières et de la dégradation de son habitat, principalement les forêts riveraines et les fourrés le long des cours d'eau. En été, l'herbe et les graminées constituent la base essentielle de son alimentation, les daims passant une grande partie de la journée à paître dans les zones ouvertes. Cependant, en automne et en hiver, ou lorsque l'herbe se raréfie, ils modifient leur régime pour consommer davantage de feuilles, de bourgeons, de jeunes pousses d'arbres et d'arbrisseaux, ainsi que des fruits forestiers tels que les glands et les châtaignes.

Cette stratégie de broutage leur permet de subsister même dans des conditions plus difficiles, en exploitant une variété de sources nutritives. Dans les périodes de faible ressource alimentaire, le daim de Perse peut être contraint de consommer des éléments plus fibreux et moins nutritifs comme des lichens, des mousses ou des écorces, bien que cela soit moins fréquent que chez d'autres cervidés. Il est généralement actif au crépuscule et à l'aube pour se nourrir, mais peut également le faire par intermittence tout au long de la journée. Le fait qu'il soit un brouteur intermédiaire reflète son adaptation aux environnements boisés et de brousse où il trouve un mélange de végétation basse et de feuillage arboré, ce qui contribue à sa capacité de survie dans des zones marginales ou dégradées.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le daim de Perse a un système d'accouplement polygyne, où un mâle dominant s'accouple avec plusieurs femelles durant la saison de reproduction. Le rut a généralement lieu entre août et début septembre, une période qui peut être légèrement plus précoce que chez le daim commun. Durant cette phase, les mâles adultes se livrent à des compétitions pour l'accès aux femelles. Ils établissent et défendent activement un territoire, le marquant par des vocalisations, des frottis de bois sur la végétation, et en se battant parfois violemment contre d'autres mâles rivaux. Ces affrontements sont souvent ritualisés, mais peuvent entraîner des blessures. Une fois son territoire établi, le mâle tente de rassembler et de garder un harem de femelles.

La période de gestation chez la daine de Perse est d'environ 32 semaines, soit 229 jours, ce qui est relativement long pour un cervidé de cette taille. Les naissances surviennent généralement au printemps, entre la fin mars et le début avril. La femelle met bas le plus souvent un seul faon, la naissance de jumeaux étant extrêmement rare. Le faon, une fois né, est caché par sa mère dans la végétation dense pendant ses premières semaines de vie pour le protéger des prédateurs. La mère allaite son petit et le protège. Les jeunes atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 16 mois pour les femelles et 17 mois pour les mâles, bien que les mâles ne participent généralement pas à la reproduction avant d'avoir atteint une taille et une force suffisantes pour rivaliser avec les mâles plus âgés, ce qui peut prendre plusieurs années. Cette stratégie de reproduction, avec un seul petit par an et un cycle de gestation relativement long, rend l'espèce particulièrement vulnérable aux baisses de population dues à des menaces externes.

Le daim de Perse possède une longévité relativement élevée pour un cervidé de taille moyenne. Dans la nature, il peut vivre entre 12 et 16 ans, selon les conditions environnementales et la pression exercée par les prédateurs ou les activités humaines. En captivité, grâce à une alimentation contrôlée, à l’absence de prédation et à des soins vétérinaires réguliers, certains individus ont atteint plus de 20 ans, ce qui témoigne d’une bonne résistance physiologique.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Le comportement du daim de Perse est adapté à son habitat boisé et semi-ouvert. C'est un animal social, bien qu'il puisse être observé seul ou en petits groupes, surtout en dehors de la saison de reproduction. Les groupes sociaux sont généralement séparés par sexe la majeure partie de l'année. Les femelles vivent avec leurs faons et les jeunes de l'année précédente en petites hardes menées par une femelle expérimentée. Les mâles adultes, quant à eux, vivent souvent de manière solitaire ou en groupes de célibataires moins structurés.

Le daim de Perse est principalement diurne ou crépusculaire, passant son temps à paître et à brouter pendant les heures les plus fraîches, en début et en fin de journée, et se reposant pendant les heures chaudes. Du fait de sa rareté et de la pression historique de la chasse et des prédateurs, les populations sauvages restantes sont devenues très discrètes et méfiantes vis-à-vis de l'homme. Historiquement, les daims de Mésopotamie étaient réputés pour être devenus solitaires et nocturnes dans certaines régions pour échapper aux dérangements humains et aux prédateurs. Leurs mouvements peuvent être saisonniers, suivant la disponibilité des ressources alimentaires et de l'eau.

Les daims communiquent par des vocalisations, des postures corporelles et l'utilisation de signaux chimiques par des glandes odoriférantes. Durant le rut, le comportement des mâles est dominé par la territorialité et la compétition. Ils émettent des raires puissants pour signaler leur présence et défier leurs rivaux. En cas de danger, ils utilisent leur miroir (la zone blanche autour de la queue) comme signal d'alarme pour avertir la harde avant de s'enfuir en bondissant. Le daim de Perse est connu pour être un coureur et sauteur agile, ce qui est une stratégie de défense essentielle.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Les prédateurs naturels du daim de Perse ont joué un rôle dans la dynamique de ses populations historiques, bien que l'impact de ces menaces ait été exacerbé par le déclin dramatique de son aire de répartition et de son nombre. Les principaux prédateurs historiquement présents dans son aire de répartition, et qui pourraient encore cibler les daims dans les zones où ils coexistent, incluent le loup gris (Canis lupus) et la hyène rayée (Hyaena hyaena). Ces grands carnivores sont capables de s'attaquer aux individus adultes, bien qu'ils ciblent plus souvent les faons, les jeunes ou les animaux affaiblis.

La prédation est un facteur naturel et nécessaire, mais dans le contexte actuel des petites populations relictuelles et isolées du daim de Perse, même une faible pression de prédation peut avoir un impact disproportionné sur le taux de survie et le rétablissement de l'espèce. Un autre facteur de mortalité important, en particulier pour les faons et les jeunes, sont les chiens errants ou féraux. Dans les régions où les daims ont été réintroduits ou vivent à proximité d'établissements humains, ces chiens peuvent exercer une prédation significative et devenir une menace plus immédiate et constante que les grands carnivores sauvages, qui sont eux-mêmes souvent rares dans les zones habitées.

La stratégie de défense du daim de Perse face à la prédation repose sur sa vigilance, son comportement de regroupement en hardes (qui peut être moins efficace dans les petites populations actuelles) et sa capacité à s'échapper par la course et les sauts. Les femelles protègent farouchement leurs faons en les cachant et en les défendant activement contre les menaces. Cependant, la destruction de l'habitat et la fragmentation des populations restent des menaces bien plus critiques que la prédation naturelle pour la survie à long terme de l'espèce.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Le daim de Perse a subi de nombreuses menaces, telles que la chasse intensive, la destruction de son habitat, la prédation naturelle et la compétition avec le bétail, ce qui a conduit à son long déclin et à sa quasi-extinction. Aujourd'hui, en Iran, la destruction de son habitat, la compétition avec le bétail, le manque d'eau douce et l'augmentation des infestations de tiques sont considérés comme des menaces importantes pour l'espèce, de même que les effets de la petite taille de la population, tels que l'isolement et la consanguinité. En Israël, bien qu'il n'existe aucune preuve d'effets délétères de la consanguinité, la population est vulnérable en raison de la très faible diversité génétique. La prédation par les canidés sauvages et féraux a également un impact considérable sur les animaux récemment relâchés, ce qui rend la réintroduction difficile.

Auteur: Bassem 18 - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le daim de Perse est classé dans la catégorie "En danger" (EN) sur la Liste rouge de l'IUCN et en Annexe I de la CITES.

En 1960, l'Iran a lancé ses premières actions de conservation en créant les refuges fauniques de Dez et de Karkheh suite à la redécouverte de l'espèce. Le noyau initial de l'élevage en captivité a été formé par un couple acheté dans le sud-ouest de l'Iran et transféré au zoo Von Opel en Allemagne en 1957-1958. Malgré la naissance d'un premier faon en 1960, le mâle est mort, entraînant un croisement avec des daims communs. Ces hybrides ont été rapidement éliminés.

Simultanément, l'Iran a capturé six daims de Perse sauvages entre 1964 et 1965, les transférant au refuge de Dasht-e-Naz où la population a été gérée et a augmenté. Sept animaux reçus d'Allemagne en 1972, suspectés d'être hybrides, ont été isolés au refuge de Semeskandeh pour protéger la lignée pure de Dasht-e-Naz. À partir de 1977, les spécimens de race pure ont été transférés vers de nouveaux sites, y compris leur habitat d'origine à Karkheh, pour réduire la densité.

Le programme de réintroduction en Israël a été établi avec des daims provenant de l'enclos de Semeskandeh et du zoo d'Opel. Actuellement, Israël gère quatre sites de réintroduction. La population de la réserve de Kziv est estimée à 250 individus et est en croissance, tandis que celle des montagnes de Judée compte environ 50 individus. Ces initiatives de conservation ont réussi à écarter l'espèce du danger d'extinction totale, et la population globale augmente.

Cependant, les deux seules populations véritablement sauvages en Iran restent gravement menacées, nécessitant une protection stricte pour éviter une possible extinction à l'état sauvage. Les mesures recommandées en Iran comprennent le renforcement de la gestion des aires protégées, des études écologiques et génétiques approfondies, et la réintroduction d'animaux de pure race. Pour garantir le succès des efforts futurs, notamment en Israël, une analyse génétique plus poussée est essentielle pour confirmer l'intégrité de la race et orienter une politique de conservation spécifique, actuellement manquante.

© Rufus46 - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du daim de Perse est complexe et reflète une longue controverse scientifique quant à son statut spécifique par rapport au daim commun (Dama dama). L'espèce fut formellement décrite pour la première fois en 1875 par Victor Brooke, qui la nomma initialement Dama dama mesopotamica, la classant donc comme une simple sous-espèce orientale du daim commun. Cette classification trinomiale a été largement acceptée pendant une grande partie du XXe siècle, reconnaissant le daim de Perse comme une forme distincte, mais pas au rang d'espèce. Brooke se basait sur les différences morphologiques, notamment la taille corporelle légèrement supérieure et la conformation particulière des bois des mâles, moins palmés et plus robustes que ceux des daims d'Europe. La controverse a persisté, de nombreux chercheurs et organismes de conservation continuant à l'appeler Dama dama mesopotamica.

Cependant, au fil du temps, des études plus approfondies, intégrant des analyses génétiques, morphologiques et écologiques modernes, ont apporté des arguments convergents en faveur de l'élévation de ce taxon au rang d'espèce à part entière, Dama mesopotamica. Les analyses génétiques ont révélé des différences significatives entre les populations orientales et occidentales, suggérant une divergence évolutive ancienne et suffisante pour justifier la séparation spécifique. De plus, les différences de conformation des bois et la structure du pelage, ainsi que certaines adaptations écologiques, ont renforcé l'idée que le daim de Perse représente un lignage évolutif distinct. En conséquence, des organisations majeures reconnaissent désormais Dama mesopotamica comme une espèce distincte. Cette reconnaissance est cruciale, car elle souligne l'unicité et l'importance des efforts de conservation pour cette population génétiquement distincte et gravement menacée.

| Nom commun | Daim de Perse |

| Autre nom | Daim de Mésopotamie |

| English name | Persian fallow deer |

| Español nombre | Gamo persa |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Cervinae |

| Genre | Dama |

| Nom binominal | Dama mesopotamica |

| Décrit par | Victor Brooke |

| Date | 1875 |

Satut IUCN |  |

VOIR AUSSI

VOIR AUSSI

* Daim européen Daim européen (Dama dama)

Daim européen (Dama dama)

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Brooke, V. (1875). On a new species of deer from Mesopotamia. Proceedings of the Zoological Society of London, 1875, pp. 261–266.

Brooke, V. (1875). On a new species of deer from Mesopotamia. Proceedings of the Zoological Society of London, 1875, pp. 261–266.

Werner, N.Y., Rabiei, A., Saltz, D., Daujat, J. & Baker, K. (2015). Dama mesopotamica (errata version published in 2016). The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T6232A97672550.

Werner, N.Y., Rabiei, A., Saltz, D., Daujat, J. & Baker, K. (2015). Dama mesopotamica (errata version published in 2016). The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T6232A97672550.

Fernández-García, J.L. et al. (2012). The endangered Dama dama mesopotamica Brooke, 1875: genetic variability, allelic loss and hybridization signals. Contributions to Zoology (Amsterdam, Netherlands: 1995), Vol. 81(4), pp. 223-233.

Fernández-García, J.L. et al. (2012). The endangered Dama dama mesopotamica Brooke, 1875: genetic variability, allelic loss and hybridization signals. Contributions to Zoology (Amsterdam, Netherlands: 1995), Vol. 81(4), pp. 223-233.

Masseti, M. & Van Vurren, B. J. (2018). Dama mesopotamica (Brooke, 1875). In: Kingdon, J. & Hoffmann, M. (Eds.). Mammals of Africa, Vol. VI: Pigs, Hippopotamuses, Chevrotain, Giraffes, Deer, and Bovids. Bloomsbury Publishing, London.

Masseti, M. & Van Vurren, B. J. (2018). Dama mesopotamica (Brooke, 1875). In: Kingdon, J. & Hoffmann, M. (Eds.). Mammals of Africa, Vol. VI: Pigs, Hippopotamuses, Chevrotain, Giraffes, Deer, and Bovids. Bloomsbury Publishing, London.

Uerpmann, H.P. (1987). The Ancient Distribution of Ungulate Mammals in the Middle East. Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe A (Naturwissenschaften), 27. Wiesbaden: Reichert Verlag.

Uerpmann, H.P. (1987). The Ancient Distribution of Ungulate Mammals in the Middle East. Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe A (Naturwissenschaften), 27. Wiesbaden: Reichert Verlag.

Masseti, M. (2006). Introduced Mammals of the Mediterranean Islands and Coastal Areas of the Near East. Mammalia 70(1–2): 15–34.

Masseti, M. (2006). Introduced Mammals of the Mediterranean Islands and Coastal Areas of the Near East. Mammalia 70(1–2): 15–34.

Rabiei, A. & Saltz, D. (1996). “Reintroduction of the Persian Fallow Deer (Dama dama mesopotamica) in Iran.” Oryx 30(3): 145–152.

Rabiei, A. & Saltz, D. (1996). “Reintroduction of the Persian Fallow Deer (Dama dama mesopotamica) in Iran.” Oryx 30(3): 145–152.

Saltz, D., Dolev, A., & Terkel, J. (2002). “Reintroduction and management of the Persian fallow deer in Israel.” Animal Conservation 5(3): 241–247.

Saltz, D., Dolev, A., & Terkel, J. (2002). “Reintroduction and management of the Persian fallow deer in Israel.” Animal Conservation 5(3): 241–247.

Khorozyan, I. & Malkhasyan, A. (2002). “Status and conservation of large carnivores in Armenia and Iran.” Zoology in the Middle East 26(1): 41–49.

Khorozyan, I. & Malkhasyan, A. (2002). “Status and conservation of large carnivores in Armenia and Iran.” Zoology in the Middle East 26(1): 41–49.