Wapiti (Cervus canadensis)

Le wapiti (Cervus canadensis), deuxième plus grand cervidé au monde après l'orignal, est une espèce emblématique des écosystèmes forestiers et montagneux d'Amérique du Nord et d'Asie de l'Est. Reconnaissable à sa grande taille et aux bois massifs des mâles, il joue un rôle écologique crucial en tant qu'herbivore majeur, façonnant la végétation des habitats qu'il occupe. Autrefois largement distribué, le wapiti a connu un déclin historique avant que des efforts de conservation et de gestion ne permettent une récupération significative de ses populations dans de nombreuses régions. La classification de cette espèce a évolué, distinguant désormais le wapiti de son cousin européen, le cerf élaphe (Cervus elaphus) reflètant des différences génétiques et morphologiques importantes.

© Adam Kalab - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le wapiti présente un dimorphisme sexuel prononcé, les mâles étant considérablement plus grands et plus lourds que les femelles. La taille et le poids varient grandement selon la sous-espèce, l'âge et la disponibilité des ressources, mais un mâle adulte typique peut mesurer entre 2 et 2,50 m de long, jusqu'à 1,5 mètre à l'épaule et peser entre 320 et 500 kilogrammes, tandis qu'une femelle pèse généralement entre 200 et 300 kilogrammes.

Leur pelage est généralement brun-roux à gris-brun, devenant plus épais et plus gris en hiver, avec une crinière sombre autour du cou, plus prononcée chez le mâle. Un trait distinctif est la croupe de couleur crème bien visible, souvent appelée "tache de miroir", qui contraste fortement avec le reste du corps. La tête est allongée et le museau est de couleur plus foncée. Le mâle est célèbre pour ses immenses bois caducs qui peuvent atteindre 1,2 à 1,5 mètre de long et peser jusqu'à 18 kilogrammes. Ces bois, constitués d'os et tombant chaque année, sont utilisés principalement lors des combats rituels pendant le rut pour établir la dominance et l'accès aux femelles. La croissance des bois est l'une des croissances osseuses les plus rapides du règne animal, recouverte initialement de velours (une peau richement vascularisée).

Les wapitis possèdent également des pattes longues et puissantes, terminées par des sabots fendus, idéales pour se déplacer sur des terrains variés, des prairies aux pentes montagneuses escarpées. Leur excellente ouïe et leur odorat affûté compensent une vision relativement moins performante, des sens essentiels pour détecter les prédateurs et localiser la nourriture.

© Noverholtz - iNaturalist

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

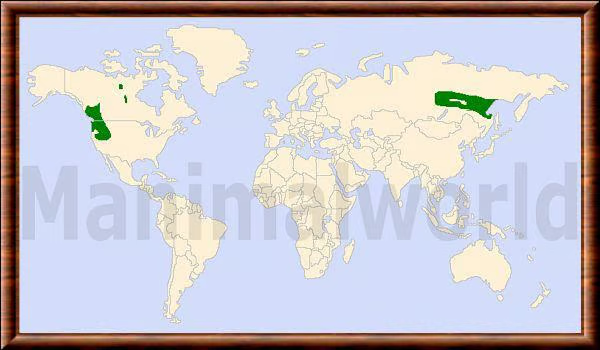

CC-BY-SA (Certains droits réservés)L'aire de répartition du wapiti s'étend de l'Asie centrale (nord-est du Kazakhstan et Kirghizistan, Altaï) jusqu'en Amérique du Nord, en passant par la Sibérie, le nord de la Chine, le centre et le sud-ouest de la Chine, le Bhoutan, le nord de la Mongolie, la Mandchourie et l'Oussouriland. On le trouve du niveau de la mer jusqu'au-dessus de la limite forestière (environ 3 300 m). Sa répartition est beaucoup plus fragmentée et inégale que ne le suggère la continuité apparente de la carte.

En Asie centrale, on le trouve dans les monts Altaï au nord-est du Kazakhstan, dans les monts Tian Shan à l'est du Kirghizistan, jusqu'à la Sibérie, la Mongolie et l'ouest et le nord de la Chine. On le trouve régionalement en Mongolie dans les chaînes de montagnes Hövsgöl, Hangai, Hentii, Ikh Hyangan, Mongol-Altai et Govi Altai; il a été réintroduit dans les collines ouvertes du sud-est de son aire de répartition. En Chine, plus précisément, on le trouve dans le Gansu, la Mongolie intérieure, le Jilin, le Liaoning, la Mandchourie, le Ninxia, le SE Xizang, le N Qinghai, le Gansu, le Shaanxi, le W Sichuan et l'E Xizang. En Russie, il habite presque toutes les régions à l'est de l'oblast d'Omskaya dans le district fédéral de Sibérie et le district fédéral d'Extrême-Orient. Il est introduit en Nouvelle-Zélande et en Italie (réserve de La Mandria, à Venaria Reale près de Turin). Il existe également des preuves littéraires de la tentative d'introduction (20 juin 1890) de l'espèce dans la forêt de Mesola, dans le delta du Pô.

Il habite les forêts claires décidues, les forêts boréales de Sibérie, les landes d'altitude et les zones montagneuses ouvertes (parfois au-dessus de la limite forestière), les prairies naturelles, les pâturages et les prés. On le trouve généralement en région montagneuse, où il passe l'été dans les prairies alpines et l'hiver dans les vallées. Sur des terrains plus plats, il recherche les coteaux boisés en été et les prairies ouvertes en hiver. Aux États-Unis, les populations de la côte Pacifique sont plus sédentaires qu'ailleurs. Il migre depuis les zones à neige épaisse. Certains individus à Jackson Hole, dans le Wyoming, parcourent jusqu'à 97 kilomètres par an. Dans l'Altaï et les monts Saïan, la migration saisonnière peut atteindre 140 km.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'alimentation du wapiti est celle d'un herbivore opportuniste, principalement un brouteur qui adapte son régime aux saisons et aux ressources disponibles, ce qui lui confère une grande capacité d'adaptation à divers environnements. Pendant la saison de croissance, de la fin du printemps à l'automne, les wapitis consomment une grande variété d'herbes et de graminées, ainsi que des plantes herbacées à feuilles larges=. Ce régime riche en protéines et en nutriments est crucial pour accumuler les réserves de graisse nécessaires à l'hiver et pour la croissance des bois chez les mâles. Les wapitis consomment aussi des rameaux d'arbustes et de jeunes arbres, des feuilles et parfois même des fleurs et des champignons. Pendant l'hiver, lorsque la neige recouvre les graminées, ils sont contraints de se tourner vers des aliments moins nutritifs. Ils deviennent alors plus ligneux, se nourrissant de l'écorce et des bourgeons de certaines espèces d'arbres, comme le saule, le tremble, ou le pin. Ils peuvent également déterrer des graminées et des racines sous la neige à l'aide de leurs sabots.

La quantité de nourriture ingérée quotidiennement est impressionnante, un adulte pouvant consommer entre 4 et 7 kilogrammes de matière sèche par jour. Ce régime intensif a un impact significatif sur la structure de la végétation, influençant la composition des communautés végétales dans leur aire de répartition. De plus, les wapitis sont des ruminants, dotés d'un estomac à quatre compartiments, ce qui leur permet de digérer efficacement les matières végétales fibreuses grâce à la fermentation microbienne.

© Adam Mallon - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)La reproduction du wapiti est un événement saisonnier spectaculaire qui culmine pendant le rut ou la saison des amours, généralement de la fin août à octobre. Les mâles sont particulièrement actifs à cette période, utilisant leurs bois imposants, leurs vocalisations puissantes et leur posture pour établir leur dominance. Le son emblématique du rut est le brame : un cri aigu et perçant émis par le mâle pour défier les rivaux et attirer les femelles. Les mâles dominants tentent de former et de défendre des harems de femelles, qui peuvent compter jusqu'à 20 ou 30 individus. Des combats rituels intenses, impliquant l'entrechoquement des bois, éclatent souvent entre les mâles de force comparable pour l'accès aux femelles, bien que de nombreux défis soient résolus par une simple démonstration de force et d'intimidation.

Après l'accouplement, la gestation dure environ 240 à 262 jours. Les mises bas ont lieu au printemps, principalement en mai et juin, dans des zones isolées et abritées. La biche donne généralement naissance à un seul faon, pesant entre 15 et 20 kilogrammes. Les jumeaux sont rares. Le petit est tacheté, ce qui lui offre un camouflage essentiel, et il est capable de se tenir debout et de téter peu de temps après la naissance. La mère le laisse souvent caché pendant la journée pour brouter, revenant périodiquement pour l'allaiter. L'allaitement dure plusieurs mois, mais le jeune commence à consommer des aliments solides au bout de quelques semaines. Les jeunes restent avec leur mère pendant environ un an avant de devenir indépendants. Les biches atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de deux ou trois ans, tandis que les mâles commencent généralement à se reproduire plus tard, lorsqu'ils sont assez grands et forts pour rivaliser avec leurs congénères plus âgés.

La longévité du wapiti varie selon les conditions environnementales, la prédation et la pression humaine. À l’état sauvage, un individu vit généralement entre 10 et 15 ans, bien que certains puissent atteindre 20 ans dans des zones protégées. En captivité, où les risques de maladie et de prédation sont réduits, la longévité peut dépasser 25 ans. Les mâles ont souvent une espérance de vie plus courte que les femelles, car les combats du rut et la dépense énergétique associée au brame les affaiblissent. Les premières années de vie sont les plus critiques, les jeunes étant particulièrement vulnérables aux prédateurs et aux hivers rigoureux. Avec l’âge, le wapiti montre un déclin progressif de la vigueur et de la taille des bois. Malgré ces contraintes naturelles, cette espèce demeure remarquablement résistante et peut maintenir des populations stables dans des environnements bien gérés.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le wapiti est une espèce très sociale et grégaire, dont la structure sociale est fortement influencée par les saisons. Pendant la majeure partie de l'année, les wapitis vivent dans des groupes unisexués. Les biches, leurs faons de l'année et les jeunes de l'année précédente forment des troupeaux souvent dirigés par une femelle plus âgée et expérimentée. Ces groupes offrent une sécurité accrue contre les pprédateurs grâce au nombre d'yeux et d'oreilles. Les mâles adultes, en revanche, forment des groupes plus lâches ou vivent seuls. Cette ségrégation prend fin lors du rut, où les mâles cherchent activement à s'intégrer aux troupeaux de biches pour s'accoupler. En plus du brame, le wapiti utilise une variété de vocaux pour communiquer, notamment des aboiements d'alarme, des gémissements d'agacement ou des grognements pendant la course. Ils utilisent également des signaux olfactifs, comme le marquage par l'urine et le frottage des bois sur les arbres.

Le comportement le plus marquant est la migration. Dans de nombreuses populations, les wapitis effectuent des migrations saisonnières entre des aires d'été, généralement des prairies et des montagnes plus élevées, et des aires d'hiver, souvent des vallées plus basses où l'enneigement est moins sévère. Ces mouvements peuvent couvrir des centaines de kilomètres et sont essentiels pour leur survie, leur permettant d'accéder aux meilleures ressources alimentaires tout au long de l'année. Leur comportement varie également en fonction de la pression de la prédation et de la présence humaine. Le wapiti est généralement crépusculaire, se nourrissant principalement à l'aube et au crépuscule, et se reposant pendant les heures chaudes de la journée, mais les rythmes peuvent être modifiés par les perturbations.

© Jonathan Eisen - iNaturalist

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)Malgré sa grande taille, le wapiti est la proie de plusieurs prédateurs naturels, dont la menace varie selon l'âge, la condition physique et la localisation de l'individu. Les loups gris (Canis lupus) sont probablement les prédateurs les plus importants et les plus efficaces des wapitis adultes, en particulier dans les régions où leurs populations sont importantes, comme dans l'écosystème du parc national de Yellowstone. Les loups chassent généralement en meute, ce qui leur permet d'isoler et d'épuiser des individus adultes, souvent les plus faibles, les malades ou les plus âgés, jouant ainsi un rôle crucial dans la sélection naturelle et la régulation des populations de cervidés.

Les pumas (Puma concolor) sont également des prédateurs majeurs, agissant souvent seuls et utilisant des tactiques d'embuscade pour cibler des wapitis de toutes catégories d'âge, bien qu'ils privilégient les jeunes et les femelles. Les ours bruns (grizzlis, Ursus arctos) et, dans une moindre mesure, les ours noirs américains (Ursus americanus) peuvent tuer des wapitis, mais ils s'attaquent principalement aux faons nouvellement nés, qui sont particulièrement vulnérables pendant leurs premières semaines de vie, ou ils s'approprient les carcasses tuées par d'autres prédateurs. Les coyotes (Canis latrans) et les lynx peuvent occasionnellement s'attaquer à de très jeunes faons.

La stratégie de défense du wapiti adulte repose sur la vigilance du troupeau, la fuite rapide et, si nécessaire, l'utilisation de leurs puissants sabots pour se défendre. La biche joue également un rôle clé en protégeant son petit. La pression de prédation a des conséquences profondes sur le comportement du wapiti, notamment sur la sélection des aires de pâturage et l'intensité de la vigilance, influençant indirectement la distribution spatiale et l'impact de l'espèce sur la végétation.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Dans de nombreuses régions, la chasse de cette espèce est strictement réglementée et les prélèvements servent à contrôler la croissance de la population, les grands prédateurs ayant été éliminés ou "contrôlés" sur une grande partie de l'aire de répartition. La chasse excessive et la perte d'habitat résultant de l'intensification de l'agriculture et de l'urbanisation constituent d'autres pressions dans certaines zones et pour certaines sous-espèces, mais elles ne semblent pas constituer une menace majeure pour l'espèce à l'heure actuelle.

En Mongolie, cette espèce est principalement ciblée pour le velours de ses bois, très prisé en médecine traditionnelle, avec une valeur marchande de 60 à 100 dollars américains par kg de bois. D'autres parties du corps, notamment les organes génitaux mâles, les foetus et la queue des femelles, sont également prisées en médecine traditionnelle et ont une valeur marchande similaire. La chasse illégale et non durable qui en résulte a entraîné un déclin de 92 % de la population au cours des 18 dernières années. La perte et la fragmentation de l'habitat, ainsi que les perturbations humaines résultant des activités minières et du développement des infrastructures, constituent également des menaces dans une certaine mesure. Les chasseurs de trophées peuvent acheter des permis de chasse dont une partie de l'argent est allouée au gouvernement.

En Chine, l'espèce est soumise à un braconnage important. Les bois, les tendons, les faons à naître, les organes reproducteurs mâles et les queues atteignent un prix élevé sur les marchés locaux pour être utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise. Les prix actuels du marché pour ces produits augmentent rapidement. Les jeunes cerfs sont vendus comme reproducteurs pour des projets d'élevage.

En Russie, le nombre de cerf élaphe et de wapiti prélevés par la chasse légale représente 8 % de leurs populations. Les quotas de chasse légale restent plus élevés que le nombre réellement chassé dans toutes les régions, le pourcentage de quotas atteints pour les cerfs chassés légalement était de 70 % pour le cerf élaphe, 50 % pour Cervus canadensis sibiricus et 60 % pour Cervus canadensis xanthopygus. Les principales menaces qui pèsent sur l'espèce en Russie comprennent les incendies de forêt, l'exploitation forestière illégale (en particulier du pin de Sibérie) et le braconnage. La viande et le velours des bois sont utilisés dans la médecine traditionnelle orientale.

Auteur: USDA

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)Bien qu'il subisse une forte chasse dans toute son aire de répartition, le wapiti nord-américain et asiatique n'est pas considéré comme menacé. L'espèce est actuellement inscrite dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN. On le trouve dans de nombreuses zones protégées à travers son aire de répartition.

Cervus canadensis sibiricus est élevé en Russie pour son velours qui atténue la pression de la chasse sur les populations sauvages. Williams et al. (2004) mettent en garde contre le risque élevé de consanguinité et de perte de variation génétique au sein des troupeaux de wapitis de Tule (Cervus canadensis nannodes) maintenus à petite taille et sans flux génétique, et suggèrent que les stratégies de gestion impliquant des transplantations seraient les plus bénéfiques pour maintenir la variation nucléaire au sein de la sous-espèce.

© Patricia Teague - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du wapiti est complexe et a été marquée par un débat de longue date sur sa relation avec le cerf élaphe européen (Cervus elaphus). Initialement, les wapitis d'Amérique du Nord et d'Asie de l'Est étaient considérés comme des sous-espèces du cerf élaphe, le tout étant regroupé sous le nom de Cervus elaphus. Cependant, les études génétiques, morphologiques et comportementales menées à la fin du XXe et au début du XXIe siècle ont fourni des preuves substantielles pour la séparation des deux espèces. En 1998, une étude génétique majeure, basée sur l'ADN mitochondrial, a démontré que le wapiti était plus éloigné du cerf élaphe qu'on ne le pensait, justifiant son élévation au statut d'espèce distincte, Cervus canadensis, avec des divergences remontant à environ un à deux millions d'années. Cette révision a été largement acceptée par la communauté scientifique, notamment par des organismes de référence.

Historiquement, l'espèce a été formellement décrite pour la première fois en 1777 par Johann Christian Polycarp Erxleben sous le nom de Cervus canadensis. Au fil du temps, de nombreuses sous-espèces ont été nommées, créant une nomenclature compliquée. Bien que le débat sur le nombre exact et la validité des sous-espèces persiste, le consensus général soutient la distinction spécifique basée sur les différences génétiques qui correspondent largement aux répartitions géographiques. Les différences morphologiques, comme la plus grande taille corporelle, l'absence d'une croupe tachetée chez le faon (qui est juste tacheté), et la structure distincte des bois chez le mâle, ont également soutenu cette séparation taxonomique. En se basant sur les données traditionnelles et les listes reconnues par les organismes de référence, voici une liste complète des sous-espèces de wapiti, en distinguant celles qui sont considérées comme vivantes et celles qui sont éteintes, ainsi que leur répartition géographique.

* Sous-espèces d'Amérique du Nord

- Wapiti de Manitoba (Cervus canadensis manitobensis) : Cette sous-espèce est historiquement présente dans la région des plaines-parcs et des forêts-parcs, principalement au Manitoba et dans l'est de la Saskatchewan, au Canada, avec des populations également présentes dans certaines parties des États-Unis adjacents. Elle est caractérisée par une taille corporelle plus grande que le wapiti des Rocheuses, mais avec des bois généralement plus petits.

- Wapiti de Tule (Cervus canadensis nannodes) : C'est la plus petite des sous-espèces nord-américaines. Son aire de répartition est très restreinte et endémique à l'État de Californie, où elle survit dans des vallées isolées et des chaînes côtières, ayant frôlé l'extinction au XIXe siècle.

- Wapiti des Rocheuses (Cervus canadensis nelsoni) : Cette sous-espèce est la plus répandue en Amérique du Nord. Sa répartition couvre les Montagnes Rocheuses, depuis le sud de l'Alberta et de la Colombie-Britannique au Canada, jusqu'au Nouveau-Mexique et l'Arizona aux États-Unis. Grâce à des efforts de réintroduction réussis, elle est également présente dans de nombreux autres États, notamment en Pennsylvanie, dans le Michigan, le Kentucky et la Virginie, dans des régions correspondant à l'ancienne aire de répartition du wapiti de l'Est.

- Wapiti de Roosevelt (Cervus canadensis roosevelti) : Il s'agit de la plus grande sous-espèce de wapiti en termes de masse corporelle. On la trouve principalement dans les forêts pluviales tempérées et les zones côtières du Nord-Ouest Pacifique, notamment dans l'État de Washington, l'Oregon, le nord de la Californie et l'île de Vancouver en Colombie-Britannique.

* Sous-espèces d'Asie de l'Est

- Wapiti de l'Altaï (Cervus canadensis sibiricus) : Aussi connu sous le nom de Maral de l'Altaï ou wapiti de Sibérie, il se rencontre dans les montagnes de l'Altaï et des Saïan, couvrant des régions de la Russie (Sibérie), du Kazakhstan, du Kirghizistan et de la Mongolie.

- Wapiti de Tian Shan (Cervus canadensis songaricus) : Cette sous-espèce est localisée dans la chaîne de montagnes du Tian Shan, principalement au Kirghizistan, au Kazakhstan et dans certaines parties du Xinjiang en Chine.

- Wapiti de Mandchourie (Cervus canadensis xanthopygus) : Cette sous-espèce est présente dans l'est de la Sibérie, en Mandchourie (nord-est de la Chine) et dans le nord de la Corée. Elle est adaptée aux hivers plus rigoureux.

- Wapiti d'Ala-Shan (Cervus canadensis alashanicus) : Cette sous-espèce a une répartition plus limitée dans les régions montagneuses du centre de la Chine, notamment dans les provinces du Gansu et du Ningxia.

* Sous-espèces éteintes

- Wapiti de l'Est (Cervus canadensis canadensis) : Autrefois répandue dans l'est des États-Unis et dans l'est du Canada (Québec et Ontario), cette sous-espèce a été déclarée éteinte vers la fin du XIXe siècle en raison de la chasse excessive et de la perte d'habitat. Les populations actuelles de wapitis dans l'Est de l'Amérique du Nord proviennent de réintroductions du wapiti des Rocheuses.

- Wapiti de Merriam (Cervus canadensis merriami) : Cette sous-espèce vivait dans les régions montagneuses du sud des États-Unis, notamment dans le sud de l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Elle s'est également éteinte au début du XXe siècle, le dernier individu connu ayant été abattu en 1906.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)| Nom commun | Wapiti |

| English name | Elk Wapiti |

| Español nombre | Uapití wapití Ciervo canadiense |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Cervinae |

| Genre | Cervus |

| Nom binominal | Cervus canadensis |

| Décrit par | Johann Christian Erxleben |

| Date | 1777 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Erxleben, J. C. P. (1777). Systema regni animalis per classes, ordines, genera, species, varietates cum synonymia et historia animalium. Classis I. Mammalia. Lipsiae: Weygandianis.

Erxleben, J. C. P. (1777). Systema regni animalis per classes, ordines, genera, species, varietates cum synonymia et historia animalium. Classis I. Mammalia. Lipsiae: Weygandianis.

Ramey, A. P. J., Wehausen, J. D., & A. L. V. K. J. (2000). Mitochondrial DNA evidence for the separate species status of the North American elk, Cervus canadensis, from the red deer, C. elaphus. Molecular Phylogenetics and Evolution, vol. 16, no 1, pp. 43–57.

Ramey, A. P. J., Wehausen, J. D., & A. L. V. K. J. (2000). Mitochondrial DNA evidence for the separate species status of the North American elk, Cervus canadensis, from the red deer, C. elaphus. Molecular Phylogenetics and Evolution, vol. 16, no 1, pp. 43–57.

Cowan, I. McT. (1936). Distribution and Variation in the native Deer of British Columbia. Canadian Field-Naturalist, vol. 50, pp. 145-149.

Cowan, I. McT. (1936). Distribution and Variation in the native Deer of British Columbia. Canadian Field-Naturalist, vol. 50, pp. 145-149.

Hall, E. R. (1981). The Mammals of North America (Vol. II). John Wiley & Sons.

Hall, E. R. (1981). The Mammals of North America (Vol. II). John Wiley & Sons.

Groves, C. & Grubb, P. (2011). Ungulate Taxonomy. Johns Hopkins University Press.

Groves, C. & Grubb, P. (2011). Ungulate Taxonomy. Johns Hopkins University Press.

Ludt, C.J., Schroeder, W., Rottmann, O. & Kuehn, R. (2004). Mitochondrial DNA phylogeography of red deer (Cervus elaphus) and evidence for the distinctiveness of the North American elk (Cervus canadensis). Molecular Phylogenetics and Evolution, 33(3), 876–886.

Ludt, C.J., Schroeder, W., Rottmann, O. & Kuehn, R. (2004). Mitochondrial DNA phylogeography of red deer (Cervus elaphus) and evidence for the distinctiveness of the North American elk (Cervus canadensis). Molecular Phylogenetics and Evolution, 33(3), 876–886.

Polziehn, R.O. & Strobeck, C. (2002). A phylogenetic comparison of red deer and wapiti using mitochondrial DNA. Molecular Phylogenetics and Evolution, 22(3), 342–356.

Polziehn, R.O. & Strobeck, C. (2002). A phylogenetic comparison of red deer and wapiti using mitochondrial DNA. Molecular Phylogenetics and Evolution, 22(3), 342–356.

O’Gara, B.W. & Dundas, R.G. (2002). Elk of North America: Ecology and Management. Smithsonian Institution Press.

O’Gara, B.W. & Dundas, R.G. (2002). Elk of North America: Ecology and Management. Smithsonian Institution Press.

Heffelfinger, J.R. (2018). Deer of the Southwest: A Complete Guide to the Natural History, Biology, and Management of Southwestern Mule Deer and White-tailed Deer. Texas A&M University Press.

Heffelfinger, J.R. (2018). Deer of the Southwest: A Complete Guide to the Natural History, Biology, and Management of Southwestern Mule Deer and White-tailed Deer. Texas A&M University Press.

Nowak, R.M. (1999). Walker’s Mammals of the World, 6th Edition. Johns Hopkins University Press.

Nowak, R.M. (1999). Walker’s Mammals of the World, 6th Edition. Johns Hopkins University Press.

Leslie, D.M. (2011). Cervus canadensis (Artiodactyla: Cervidae). Mammalian Species, 43(871): 1–30.

Leslie, D.M. (2011). Cervus canadensis (Artiodactyla: Cervidae). Mammalian Species, 43(871): 1–30.

Bowman, J.L. & Ludwig, D.R. (2010). Ecology and Management of the North American Elk: Ecology and Conservation. University of Wyoming Press.

Bowman, J.L. & Ludwig, D.R. (2010). Ecology and Management of the North American Elk: Ecology and Conservation. University of Wyoming Press.

Baker, R.H. (1984). The Mammals of North America. John Wiley & Sons.

Baker, R.H. (1984). The Mammals of North America. John Wiley & Sons.