Sambar (Rusa unicolor)

Le sambar (Rusa unicolor) est un grand cervidé originaire d’Asie, réputé pour sa taille imposante, ses ramures massives et sa remarquable capacité d’adaptation à des habitats variés. Espèce discrète et principalement nocturne, le sambar joue un rôle essentiel dans les écosystèmes asiatiques en contribuant à la régénération des forêts par la dispersion des graines et la consommation sélective de végétaux. Chassé pour sa viande, ses trophées et son cuir, il subit une pression humaine importante, bien que certaines populations demeurent encore abondantes. Son comportement prudent, son allure majestueuse et son cri caractéristique en font l’un des cervidés les plus emblématiques d’Asie.

© Blackdogto - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le sambar se distingue par une morphologie robuste et puissante, le positionnant parmi les plus grands représentants de la famille des cervidés après l'orignal. La taille et le poids varient considérablement selon les sous-espèces et les régions géographiques, mais généralement, les individus atteignent une hauteur au garrot de 102 à 160 centimètres et peuvent peser entre 100 et 350 kilogrammes, les mâles étant nettement plus corpulents que les femelles. Leur corps est massif, supporté par des pattes fines mais musclées, et ils possèdent une queue relativement longue pour un cervidé, caractérisée par une partie supérieure noire et un dessous blanchâtre.

Leur pelage, dense et souvent hirsute, présente une couleur unie qui s'étend du brun jaunâtre au gris foncé, parfois avec des nuances plus rougeâtres ou plus sombres sur l'arrière-train selon les populations. Les mâles arborent des bois ramifiés, généralement à trois pointes de chaque côté (appelées d'ailleurs "bois roussin"), qui peuvent mesurer jusqu'à 110 centimètres de long chez les spécimens les plus âgés. Ils possèdent également une crinière de poils longs et épais au niveau du cou, plus prononcée chez le mâle adulte, et des fosses lacrymales bien visibles sous les yeux. Cette stature et cette apparence confèrent au sambar une allure à la fois trapue et impressionnante, lui permettant de se mouvoir efficacement dans des végétations denses.

© Royle Safaris - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

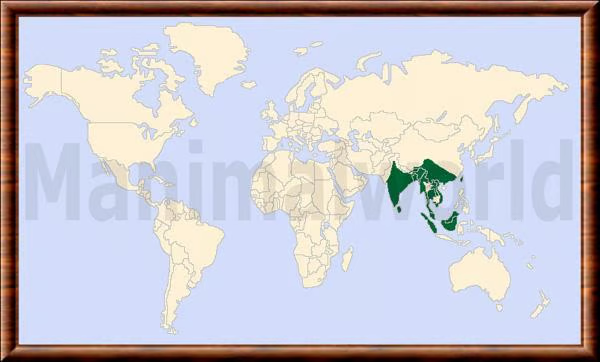

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'aire de répartition naturelle du sambar s'étend de manière significative à travers l'Asie. Elle débute à l'ouest, couvrant l'Inde et le Sri Lanka, puis s'étend vers l'est, longeant le sud de l'Himalaya, notamment au Népal et au Bhoutan. Elle traverse ensuite une grande partie du sud de la Chine, incluant l'île de Hainan, pour atteindre Taïwan où le sambar est présent dans les régions centrales et orientales.

Plus au sud, l'espèce est présente au Bangladesh et s'étend dans toute l'Asie du Sud-Est continentale (Myanmar, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam et Malaisie occidentale). Elle colonise également de nombreuses îles principales des Grandes Sondes, notamment Sumatra, Bornéo (réparti entre la Malaisie, l'Indonésie et Brunei) et plusieurs îles indonésiennes telles que Siberut, Sipora, Nias et les îles Pagi. Il est à noter que l'espèce est absente de Java et des Philippines, contrairement à certaines mentions erronées. Sa répartition actuelle est cependant fortement fragmentée dans de nombreuses parties de cette vaste zone.

Parallèlement à sa distribution naturelle, le sambar a été largement introduit hors d'Asie. Des populations se sont établies dans plusieurs régions des États-Unis, notamment en Californie, au Texas et en Floride. Il a également été introduit en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud. Ces populations introduites ne font pas partie de son aire de répartition d'origine.

Le sambar présente une grande adaptabilité d'habitat à travers l'Inde, se rencontrant dans une diversité de milieux forestiers. Il est présent aussi bien dans les forêts épineuses et arides des régions du Gujarat et du Rajasthan que dans les forêts décidues, qu'elles soient humides ou sèches, de l'ensemble de la péninsule indienne. L'espèce peuple également les forêts de pins et de chênes que l'on trouve dans les contreforts de l'Himalaya. De plus, elle s'établit dans les forêts sempervirentes et semi-sempervirentes situées au nord-est de l'Inde et dans la chaîne des Ghâts occidentaux. En dehors du territoire indien, l'aire de répartition du sambar s'étend jusqu'à Taïwan, où il est observable dans les forêts tempérées et alpines.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'alimentation du sambar est celle d'un herbivore généraliste, démontrant une remarquable adaptabilité à différents types d'habitats, des forêts de plaine aux broussailles de montagne. Son régime alimentaire est très varié et dépend fortement de la disponibilité saisonnière et locale des ressources végétales. Il se nourrit principalement d'une grande diversité de graminées, de feuillages, de jeunes pousses, de bourgeons, de fruits tombés et de diverses plantes aquatiques. Cette capacité à consommer une large palette de végétation lui permet de survivre dans des environnements variés, mais il montre une préférence marquée pour le broutement des feuilles et des rameaux d'arbres et d'arbustes.

Fait intéressant, les sambars sont souvent observés en train de se nourrir dans les marais et près des lacs, où ils plongent parfois la tête sous l'eau pour arracher les plantes aquatiques de fond. Ils peuvent également se dresser sur leurs pattes arrière, une aptitude étonnante pour un cervidé de cette taille, pour atteindre le feuillage jusqu'à trois mètres de hauteur. Ce comportement, ainsi que leur habitude de se nourrir activement au crépuscule et pendant la nuit pour éviter les prédateurs, souligne leur opportunisme alimentaire et leur rôle crucial dans la régulation de la végétation de leur écosystème.

© Johannes Pfleiderer - BioLib / Zootierlist.de

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)La reproduction du Ssambar ne suit pas un cycle saisonnier strict dans toute son aire de répartition, bien que des pics d'accouplement puissent exister localement, notamment en Asie du Sud-Est, où la période de rut se déroule souvent entre septembre et janvier. Les mâles, habituellement solitaires, deviennent territoriaux et très agressifs pendant cette période. Ils marquent leur territoire en frottant leurs bois contre les arbres et en utilisant leurs glandes pré-orbitales, situées sous les yeux, pour déposer des signaux olfactifs. Les combats entre mâles rivaux pour l'accès aux femelles, bien que moins fréquents que chez d'autres grands cervidés, sont intenses et peuvent impliquer des "redressements" sur les pattes arrière.

Après une gestation de sept à huit mois, la femelle met bas un seul faon, rarement deux. Le petit, au pelage brun clair, reste caché dans la végétation dense durant les premières semaines, tandis que la mère le nourrit et le protège avec vigilance. Le sevrage intervient vers l’âge de six à huit mois, mais le jeune reste souvent à proximité de sa mère jusqu’à l’année suivante. Les mâles atteignent la maturité sexuelle vers trois ans, les femelles dès deux ans. Cette reproduction modérément lente, combinée à la mortalité due à la chasse et à la prédation, rend certaines populations vulnérables aux perturbations humaines, bien que l’espèce conserve une forte résilience écologique.

Le sambar possède une longévité notable pour un cervidé sauvage. En milieu naturel, il vit généralement entre 12 et 16 ans, selon les conditions environnementales et la pression des prédateurs. En captivité, certains individus ont atteint jusqu’à 20 ou 22 ans, grâce à une alimentation contrôlée et à l’absence de menaces. La longévité du sambar dépend fortement de la qualité de son habitat, de la disponibilité en nourriture et de la quiétude du territoire. Les maladies parasitaires et le stress lié à la chasse peuvent réduire son espérance de vie.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le comportement du sambar est principalement nocturne et crépusculaire, une adaptation qui lui permet d'éviter la chaleur du jour et de minimiser les rencontres avec ses principaux ennemis naturels. Pendant la journée, il se repose généralement, caché dans la densité de la couverture forestière.

Malgré sa grande taille, le sambar est par nature un animal timide et prudent. Les mâles adultes sont majoritairement solitaires, ne tolérant la présence d'autres mâles qu'en dehors de la période de reproduction, tandis que les femelles vivent en petits groupes familiaux, composés généralement d'une femelle adulte, de son dernier petit et parfois d'une jeune femelle immature. Ce schéma social en petits groupes, souvent d'environ trois à quatre individus, est atypique chez les cervidés qui forment plus couramment des troupeaux importants.

Le sambar est également un excellent nageur et il est souvent observé se baignant ou se réfugiant dans les rivières et les lacs pour échapper aux dangers. La communication chez cette espèce est principalement assurée par le marquage olfactif, notamment avec les glandes pré-orbitales, mais aussi par le piétinement du sol et l'émission de cris ou de sons courts et aigus lorsqu'il est alarmé. Ce mélange d'habitudes solitaires, de vigilance constante et d'attirance pour l'eau caractérise son mode de vie dans les environnements forestiers.

© Royle Safaris - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Les prédateurs naturels du sambar sont principalement les grands carnivores qui cohabitent dans son vaste habitat asiatique, ces derniers s'attaquent principalement aux individus jeunes, âgés ou malades, mais sont également capables de s'en prendre aux adultes en bonne santé. Le tigre (Panthera tigris) est incontestablement le plus grand et le plus redoutable ennemi du sambar, qui constitue souvent une part significative de son régime alimentaire dans de nombreuses régions. La force et la technique de chasse du tigre lui permettent d'abattre ces proies de grande taille.

Le dhole ou chien sauvage d'Asie (Cuon alpinus), chassant en meute coordonnée, représente également une menace sérieuse, notamment pour les jeunes et les femelles, en harcelant et en épuisant le sambar. Dans certaines parties de son aire de répartition, le léopard (Panthera pardus) peut s'attaquer aux faons et aux jeunes individus.

Face à ces menaces, le sambar a développé plusieurs stratégies de défense, dont sa grande taille, son aptitude à se réfugier rapidement dans les eaux profondes des rivières et sa nature très vigilante et crépusculaire. L'homme est cependant devenu le principal "superprédateur" de l'espèce, la chasse excessive et le braconnage contribuant de manière critique au déclin de ses populations.

© Éric (portraitlandscape) - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'empiétement sur l'habitat et surtout la chasse sont les menaces prédominantes et souvent intriquées qui affectent le sambar sur l'ensemble de son aire de répartition, en particulier dans la région de Sundaic. La chasse est exacerbée par l'exploitation forestière, qui rend les zones plus accessibles. C'est la cause principale des extinctions locales d'ongulés, y compris le Sambar, à travers des régions comme le Sarawak. Le sambar est une viande sauvage très prisée et recherchée dans de nombreux pays, comme l'Indonésie, le Vietnam, et le Sarawak, ce qui stimule un marché commercial illimité.

Les conséquences de cette surexploitation sont des déclins majeurs et continus dans au moins dix pays, dont le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et l'Indonésie. Ces baisses démographiques se reflètent dans la consommation : au Vietnam, la viande de muntjac est désormais souvent vendue sous l'appellation de sambar, car l'espèce est devenue trop rare. Ces déclins sont principalement attribuables à la chasse, car l'habitat propice au sambar, qui tolère bien la dégradation forestière, reste abondant dans de nombreuses zones qui sont pourtant vides de l'espèce.

La chasse commerciale, qui alimente les classes urbaines aisées et les travailleurs itinérants (coupeurs de rotin, équipes d'exploitation forestière), est particulièrement intense en Indochine (Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande). La pression y est si forte que chaque kilomètre carré de forêt proche de la frontière vietnamienne est probablement piégé annuellement. L'augmentation de la richesse urbaine, plutôt que la pauvreté rurale, est identifiée comme le principal moteur de ce commerce de viande de brousse. Les méthodes de chasse incluent les collets, les chiens et les fusils, et le commerce s'étend aux bois, utilisés pour la médecine traditionnelle.

Le sambar se révèle toutefois légèrement plus résilient à la chasse que d'autres cervidés sympatriques, à l'exception des muntjacs. Contrairement aux espèces grégaires comme le cerf axis, le sambar est plus difficile à chasser en raison de son comportement dispersé et de son affinité pour la végétation dense, ce qui peut décourager les braconniers axés sur l'efficacité. Cependant, cette résilience a ses limites : dans des zones comme le nord de la Thaïlande, le sambar figure parmi les espèces les plus rapidement réduites par la chasse excessive. L'inaccessibilité du terrain demeure le principal facteur de protection de l'espèce en dehors des zones où la gestion active est efficace, comme en Inde ou à Taïwan. Dans cette dernière, l'interdiction de la chasse en 1989, la chute du prix du velours et l'écotourisme ont permis aux populations de commencer à se rétablir.

En résumé, l'effet le plus grave des changements d'habitat, notamment la fragmentation due à l'exploitation forestière, est de faciliter l'accès des chasseurs et de réduire le coût du braconnage. C'est la chasse commerciale, alimentée par la demande urbaine, qui est la cause immédiate des déclins actuels du sambar dans la majeure partie de son aire de répartition. Le succès des efforts de conservation dépendra de la capacité à résoudre les problèmes de chasse.

© Ronny Graf - BioLib / Zootierlist.de

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le sambar est considéré comme une espèce menacée. Il est inscrit dans la catégorie "Vulnérable" (VU) sur la Liste rouge de l'IUCN.

Le sambar est présent dans de nombreuses aires protégées, mais ce statut juridique n'a généralement pas réussi à stopper son déclin. Malgré une législation le protégeant de la chasse dans la plupart des États, l'application de ces lois est difficile en raison de la forte demande commerciale pour sa viande et ses bois. Une exception notable est Taïwan, où la loi a un effet protecteur marqué, ainsi que diverses réserves en Inde. Malheureusement, au Sarawak (Bornéo), l'espèce n'est même pas répertoriée comme protégée.

En Asie du Sud-Est, bien que son déclin soit moins prononcé que celui d'autres cervidés (à l'exception des muntjacs), le sambar risque de disparaître localement d'ici une à deux décennies si une protection efficace contre la chasse commerciale n'est pas mise en place. En revanche, la situation en Inde est moins critique, mais dépend du maintien du réseau actuel d'aires protégées et d'une lutte accrue contre le braconnage endémique qui touche de nombreuses zones.

La survie à long terme est jugée plus réaliste dans de grandes aires protégées (idéalement plus de 1 000 km²), exemptes de résidents et dotées d'un personnel suffisant et compétent. L'efficacité de ces zones dépend crucialement de la présence de personnel de terrain bien dispersé, car des études en Thaïlande ont montré que les signes de sambar disparaissent à mesure que l'on s'éloigne des postes de garde.

Étant donné que la majorité de la population se trouve en Asie du Sud, les efforts de conservation y sont primordiaux. Toutefois, en Asie du Sud-Est, la difficulté à mettre en oeuvre des mesures efficaces rend la conservation des populations restantes une priorité absolue pour maintenir la diversité génétique. Les actions clés dans cette région incluent le soutien aux sanctuaires au Cambodge (Seima, Phnom Prich), au Vietnam (Parc National de Cat Tien) et l'extension des programmes de gardes forestiers en Thaïlande. L'immense Vallée de Hukaung au Myanmar, avec son faible taux d'empiètement, représente un habitat de plaine exceptionnel qui justifie des efforts majeurs de conservation. Au Laos, où la conservation des grands mammifères de valeur commerciale n'a pas encore fait ses preuves, des zones comme Xe Pian et Nakai–Nam Theun pourraient devenir cruciales. Le succès futur dépendra de l'identification des zones avec des conditions sous-jacentes favorables à la conservation plutôt que de la simple importance biologique intrinsèque des sites.

Enfin, l'élevage en captivité est développé, notamment au Kalimantan oriental (Indonésie) avec des projets pilotes et des troupeaux privés, et est également répandu en Asie continentale.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

L'histoire taxonomique du sambar est particulièrement complexe et a été marquée par de nombreux changements de genre et des débats sur la classification de ses multiples formes géographiques. L'espèce fut initialement décrite par le naturaliste écossais Robert Kerr en 1792, sous le nom de Cervus unicolor, une désignation qui plaçait le sambar dans le genre Cervus. Cette dénomination est restée en usage pendant la quasi-totalité des XIXe et XXe siècles, témoignant de la perception initiale des liens de parenté entre le sambar et les cerfs eurasiens.

Cependant, dès 1827, le genre Rusa fut introduit par Charles Hamilton Smith, bien qu'il ne fût pas largement adopté pour le sambar à l'époque. La révision la plus importante est intervenue à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, lorsque des études morphologiques et génétiques ont conduit à la résurrection du genre Rusa pour le sambar et d'autres espèces apparentées d'Asie du Sud-Est, comme le cerf rusa (Rusa timorensis) et le cerf des Philippines (Rusa marianna). Grubb (1990) a été un acteur clé dans cette réévaluation, proposant de sortir l'espèce de Cervus pour la placer dans Rusa. Cette proposition a été largement suivie par la communauté scientifique, notamment par la troisième édition de Mammal Species of the World (Wilson & Reeder, 2005) et par des taxonomistes majeurs comme Groves et Grubb (2011).

Il est crucial de noter que Groves et Grubb (2011) ont même proposé de diviser le sambar en deux espèces distinctes : Cervus equinus (sambar d'Asie du Sud-Est et de Chine du Sud) et un Cervus unicolor résiduel (sambar de l'Asie du Sud, y compris l'Inde et le Sri Lanka), en se basant sur des différences morphologiques et caryotypiques. Cependant, cette proposition n'a pas fait l'objet d'un consensus total, faute d'échantillonnage suffisant dans les zones de contact, et la plupart des autorités continuent de traiter Rusa unicolor comme une seule espèce, mais avec une reconnaissance des multiples sous-espèces qui reflètent la grande variabilité géographique de l'animal. On distingue les formes suivantes :

- Rusa unicolor unicolor (Kerr, 1792) : présente en Inde, Sri Lanka et Népal ; c’est la sous-espèce nominale, de grande taille, au pelage sombre.

- Rusa unicolor brookei (Lydekker, 1898) : originaire de Bornéo, de plus petite taille, à poil plus fin et de teinte plus claire.

- Rusa unicolor cambojensis (Lydekker, 1906) : répartie au Cambodge, en Thaïlande et au Laos ; elle se distingue par un pelage plus brun-roux.

- Rusa unicolor equina (Cuvier, 1823) : présente dans la péninsule malaise, parfois considérée comme proche de Rusa unicolor cambojensis.

- Rusa unicolor dejeani (Heude, 1884) : originaire du sud de la Chine et du nord du Vietnam, au pelage grisâtre.

- Rusa unicolor hainana (Heude, 1888) : endémique de l’île de Hainan, au sud de la Chine. Est légèrement plus petit que les formes continentales comme Rusa unicolor dejeani. Son pelage est souvent plus sombre, parfois brun noirâtre.

- Rusa unicolor niger (Blyth, 1860) : répandue dans les régions montagneuses du Myanmar et de l’Indochine.

- Rusa unicolor swinhoii (Sclater, 1862) : endémique de Taïwan, plus petite, au pelage dense et au cou plus épais.

© Zsombor Károlyi - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)| Nom commun | Sambar |

| English name | Sambar deer |

| Español nombre | Sambar Sambhur |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Cervinae |

| Genre | Rusa |

| Nom binominal | Rusa unicolor |

| Décrit par | Robert Kerr |

| Date | 1792 |

Satut IUCN |  |

VOIR AUSSI

VOIR AUSSI

* Cerf des Philippines Cerf des Philippines (Rusa marianna)

Cerf des Philippines (Rusa marianna)

* Cerf du Prince Alfred Cerf du Prince Alfred (Rusa alfredi)

Cerf du Prince Alfred (Rusa alfredi)

* Cerf rusa Cerf rusa (Rusa timorensis)

Cerf rusa (Rusa timorensis)

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Kerr, R. (1792). The Animal Kingdom, or Zoological System, of the Celebrated Sir Charles Linnaeus; Class I. Mammalia. J. Murray & R. Faulder, London.

Kerr, R. (1792). The Animal Kingdom, or Zoological System, of the Celebrated Sir Charles Linnaeus; Class I. Mammalia. J. Murray & R. Faulder, London.

Grubb, P. (1990). On the status of Cervus coclivagus Hodgson, 1845. Z. Säugetierk 55 : 306–307.

Grubb, P. (1990). On the status of Cervus coclivagus Hodgson, 1845. Z. Säugetierk 55 : 306–307.

Groves, C. P., & Grubb, P. (2011). Ungulate Taxonomy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Groves, C. P., & Grubb, P. (2011). Ungulate Taxonomy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Leslie, D. M. (2011). Rusa unicolor (Artiodactyla: Cervidae). Mammalian Species, 43(871), 1–30.

Leslie, D. M. (2011). Rusa unicolor (Artiodactyla: Cervidae). Mammalian Species, 43(871), 1–30.

Timmins, R. J., Steinmetz, R., Sagar Baral, H., Samba Kumar, N., Duckworth, J. W., Anwarul Islam, Md., Giman, B., Hedges, S., Lynam, A. J., Fellowes, J., Chan, B. P. L. & Evans, T. (2015). Rusa unicolor (errata version published in 2016). The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T41790A85628120.

Timmins, R. J., Steinmetz, R., Sagar Baral, H., Samba Kumar, N., Duckworth, J. W., Anwarul Islam, Md., Giman, B., Hedges, S., Lynam, A. J., Fellowes, J., Chan, B. P. L. & Evans, T. (2015). Rusa unicolor (errata version published in 2016). The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T41790A85628120.

Medway, L. (1969). The wild mammals of Malaya and offshore islands including Singapore. Oxford University Press.

Medway, L. (1969). The wild mammals of Malaya and offshore islands including Singapore. Oxford University Press.

Nowak, R. M. (1999). Walker's Mammals of the World (6th ed., Vol. 2). Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Nowak, R. M. (1999). Walker's Mammals of the World (6th ed., Vol. 2). Baltimore: The Johns Hopkins University Press.