Dhole (Cuon alpinus)

Le dhole (Cuon alpinus) est un canidé social et endémique de l’Asie. Réparti historiquement de la Sibérie jusqu’aux forêts tropicales d’Inde et d’Asie du Sud-Est, il occupe aujourd’hui une aire fortement fragmentée en raison de la perte de son habitat, de la compétition avec d'autres prédateurs et de la persécution humaine. Espèce menacée classée "En danger" par l’IUCN, le dhole se distingue par son comportement social unique parmi les canidés, vivant en meutes coopératives très soudées. Moins connu que le loup ou le lycaon, il joue néanmoins un rôle écologique crucial en tant que prédateur de niveau supérieur dans les écosystèmes asiatiques. Le dhole est également appelé Chien sauvage asiatique ou Cuon.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Le dhole présente une morphologie bien distincte des autres canidés, avec une apparence qui évoque à la fois le chien domestique et le renard. Il mesure entre 90 et 110 centimètres de long, avec une queue touffue d’environ 40 à 45 centimètres. Les mâles sont légèrement plus grands que les femelles, et le poids moyen varie entre 12 et 20 kg.

Le pelage est court, dense et de couleur rouille à rougeâtre, avec des zones plus claires sur la poitrine et le ventre. Certains individus présentent une coloration plus foncée ou plus pâle selon les saisons ou la localisation géographique. Le museau est court et les oreilles sont grandes, arrondies et couvertes de poils blancs à leur face interne. Les pattes sont robustes et les membres postérieurs légèrement plus courts que les antérieurs, ce qui confère à l’animal une allure légèrement inclinée vers l’arrière.

Les dents du dhole révèlent une adaptation particulière à un régime carnivore spécialisé : il possède une dentition réduite avec une paire de molaires en moins par rapport aux autres canidés, adaptation qui lui permet de trancher la viande plus efficacement. Les griffes, non rétractiles, sont adaptées à la course plutôt qu’à l’escalade. Ses sens, en particulier l’ouïe et l’odorat, sont très développés, ce qui lui permet de détecter proies et dangers sur de longues distances.

© Ashwin Viswanathan - iNaturalist

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)Si le dhole est considéré comme un chien sauvage, il a pourtant la particularité de ne pas aboyer. Les sons émis par le dhole incluent le geignement, le grognement, le glapissement, le sifflement et le couinement chez les petits. Le sifflement est un son de contact souvent utilisé pour le rassemblement de la meute, après l'échec d'une poursuite.

Les cris du dhole sont principalement le geignement, le glapissement, le sifflement et le couinement. On dit qu'il geigne, glapit, siffle et couine.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Autrefois répandus en Asie du Sud et de l'Est, y compris certaines parties de la Russie, du Kazakhstan et de l'Himalaya, les dholes ont vu leur population diminuer de plus de 75 %. Aujourd'hui, la plupart des populations sont fragmentées et en déclin continu.

En Asie centrale et orientale (Russie, Mongolie, Kazakhstan, Kirghizistan, Afghanistan, Tadjikistan, Ouzbékistan), les dholes sont probablement éteints, sans signalement confirmé depuis plus de 30 ans. Au Bangladesh, des populations résiduelles subsistent dans les régions de Sylhet et des Chittagong Hill Tracts, mais elles sont peu viables en raison de la rareté des proies. Le Bhoutan a vu les dholes réapparaître après des campagnes d'empoisonnement dans les années 1970-1980 et sont maintenant présents dans la plupart des zones protégées. Au Cambodge, des signalements récents existent dans plusieurs massifs forestiers, mais une épidémie de maladie de Carré a récemment décimé des populations. Elles semblent toutefois se rétablir.

La Chine a vu les dholes disparaître de la majeure partie de son territoire, avec des observations récentes confirmées dans seulement six provinces. Les populations restantes sont extrêmement faibles, menacées par la fragmentation de l'habitat et la persécution. L'Inde abrite la plus grande population de dholes, principalement dans les Ghâts occidentaux et les forêts centrales, malgré une perte de 60 % de leur aire de répartition historique. En Indonésie (Sumatra et Java), la répartition des dholes est fragmentée. À Sumatra, ils sont confirmés dans plusieurs parcs nationaux le long de la chaîne Barisan et dans les forêts de plaine. À Java, ils ne subsistent que dans les parcs nationaux des extrémités est et ouest de l'île.

La péninsule coréenne n'a pas eu de signalement confirmé depuis les années 1980 en Corée du Nord et les dholes sont éteints en Corée du Sud. Au Laos, des dholes ont été signalés dans le nord et le centre, notamment dans l'aire protégée de Nam Et-Phou Louey, mais ils ont probablement disparu du sud. En Malaisie péninsulaire, les dholes ont disparu de Singapour et du sud de la péninsule, mais des populations existent encore dans les régions centrales et septentrionales. Au Myanmar, la répartition est incertaine, avec des déclins observés dans certaines zones en raison de la persécution. Des observations récentes ont eu lieu dans plusieurs zones protégées. Au Népal, les dholes sont rares mais présents dans certaines zones himalayennes et dans le sud, menacés par la faible base de proies et la perte d'habitat. Au Pakistan, la présence des dholes est incertaine, bien qu'ils aient été historiquement présents. En Thaïlande, les dholes ont disparu de la majeure partie du pays, ne subsistant que dans quelques grands complexes d'aires protégées. Au Vietnam, les dholes sont probablement éteints, avec des dernières observations confirmées datant de plus de vingt ans.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le dhole est un carnivore strict dont le régime alimentaire se compose majoritairement d’ongulés de taille moyenne, bien qu’il puisse s’adapter en fonction de la disponibilité des proies locales. Il chasse principalement des espèces comme le cerf axis (Axis axis), le sambar (Rusa unicolor), le muntjac (Muntiacus spp.), et parfois le sanglier (Sus scrofa). Dans les régions montagneuses ou forestières d’Asie du Sud-Est, il peut également s’attaquer à des espèces comme le goral ou le serow.

Le dhole chasse en meute organisée, capable de coordonner des attaques collectives avec une grande efficacité. Contrairement à d’autres canidés, il n’aboie pas pour communiquer pendant la chasse, préférant des sifflements et cris particuliers. Il poursuit généralement ses proies sur de longues distances jusqu’à l’épuisement de ces dernières.

Un comportement remarquable chez le dhole est son habitude de nourrir les jeunes, les femelles allaitantes et les membres blessés de la meute en leur régurgitant de la viande pré-digérée, une preuve de coopération alimentaire avancée. Il peut également consommer des proies plus petites telles que des lièvres, rongeurs, reptiles ou oiseaux, mais cela représente une fraction minime de son alimentation. Le dhole est aussi opportuniste et peut parfois s’attaquer au bétail domestique, ce qui le met en conflit avec les communautés rurales. En période de rareté alimentaire, il peut adopter un comportement de charognard, mais cela reste inhabituel. Son régime alimentaire varié mais spécialisé témoigne de son rôle central dans le contrôle des populations de grands herbivores dans les écosystèmes asiatiques.

© Morten Ross - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le dhole suit un cycle de reproduction typique des canidés sociaux, caractérisé par une hiérarchie reproductive au sein de la meute. Généralement, seule la femelle dominante se reproduit, bien que d'autres femelles puissent parfois avoir des portées selon les conditions. La saison des amours varie selon la région mais se situe généralement entre novembre et mars.

Après une gestation d’environ 60 à 63 jours, la femelle met bas dans une tanière creusée ou occupée, souvent dans des cavités rocheuses, des troncs creux ou d’anciens terriers. La portée compte entre 4 et 10 petits, parfois jusqu’à 12. Les chiots naissent aveugles et entièrement dépendants de la mère pendant les premières semaines. Ils sont allaités jusqu’à deux mois, mais dès l’âge de trois à quatre semaines, ils commencent à recevoir de la viande régurgitée par les adultes, une caractéristique qui renforce les liens sociaux au sein de la meute.

L’éducation des jeunes est collective : tous les membres participent à leur protection et à leur alimentation. Le sevrage complet intervient vers 8 à 10 semaines, mais les jeunes restent avec la meute pendant plusieurs mois, apprenant les techniques de chasse et les codes sociaux. La maturité sexuelle est atteinte vers un an, mais la dispersion peut survenir plus tard. Le taux de reproduction du dhole est relativement élevé, mais la mortalité juvénile est importante, notamment à cause des maladies transmises par les chiens domestiques et de la prédation par les félins ou les rapaces. La stratégie reproductive du dhole reflète un équilibre entre prolifération et coopération, adaptation efficace à la vie sociale complexe de l’espèce.

Le dhole vit en moyenne entre 10 et 12 ans à l’état sauvage. En captivité, sa longévité peut atteindre 14 à 16 ans, en raison de l'absence de prédateurs, de soins vétérinaires et d’un accès régulier à la nourriture. Toutefois, dans la nature, sa durée de vie est souvent écourtée par les conflits interspécifiques, les maladies, les blessures liées à la chasse ou la pression humaine. La cohésion sociale de la meute et la coopération entre ses membres contribuent néanmoins à améliorer la survie individuelle et collective.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le dhole est un animal hautement social, vivant en meutes comptant en moyenne 5 à 12 individus, bien que des groupes allant jusqu’à 30 membres aient été observés dans les zones de forte densité. La structure sociale repose sur une hiérarchie où les dominants, souvent un couple alpha, assurent la reproduction tandis que les autres individus participent à la chasse, à la garde des jeunes et à la défense du territoire. Contrairement aux loups, les dholes n’émettent pas de hurlements : leur communication se compose de sifflements, de grognements, de couinements et de cris perçants. Cette vocalisation singulière leur permet de coordonner leurs actions et de renforcer la cohésion du groupe.

Diurne, le dhole chasse principalement à l’aube et en fin d’après-midi, adaptant son activité en fonction de la présence humaine ou des autres prédateurs. Il est capable de parcourir de longues distances à la recherche de proies, démontrant une endurance exceptionnelle. Le marquage territorial par l’urine est fréquent mais reste moins rigide que chez d'autres carnivores.

L’interaction entre les membres de la meute est fondée sur la coopération et le partage : les adultes nourrissent les jeunes et les femelles allaitantes, et les activités sociales comme le toilettage mutuel sont courantes. Bien que la meute constitue l’unité centrale du dhole, des individus solitaires ou des groupes temporaires de jeunes mâles peuvent se former lors de la dispersion. Ce comportement social avancé est une clé de la réussite écologique du dhole dans les milieux complexes où il évolue. L’espèce affiche une remarquable capacité d’adaptation comportementale, mais reste vulnérable à la fragmentation de son habitat et à la concurrence avec les grands félins.

Crédit photo: Johan Spaedtke

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)Le dhole est un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire dans plusieurs régions asiatiques, mais il doit composer avec la présence d'autres grands carnivores comme le tigre (Panthera tigris) et le léopard (Panthera pardus), avec lesquels il partage son territoire. Bien qu’il puisse surpasser ces prédateurs par la force du nombre, des conflits surviennent régulièrement, en particulier pour l’accès aux proies.

Le tigre constitue une menace directe pour le dhole : il peut tuer des individus isolés ou des jeunes, et s’attaquer à la meute pour défendre une proie ou un territoire. Le léopard est plus furtif mais représente également un danger, notamment pour les petits. En revanche, le dhole peut expulser un léopard d’une carcasse lorsqu’il agit en groupe.

Les grands rapaces comme l’aigle royal et les pythons peuvent représenter un risque pour les jeunes chiots non protégés.

En tant que chasseur coopératif, le dhole dépend de la stabilité sociale de la meute, ce qui fait de la prédation interspécifique et de la pression humaine des risques majeurs pour sa survie. Son comportement audacieux, sa vitesse et sa solidarité de groupe le rendent cependant difficile à capturer ou à piéger, lui conférant un certain avantage adaptatif.

© Wildlife Alliance - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Les dholes sont gravement menacés par plusieurs facteurs interdépendants :

* Épuisement des Proies

La raréfaction des proies est la principale cause du déclin des dholes, particulièrement dans la moitié nord de leur ancienne aire de répartition et un facteur majeur dans le sud. La chasse excessive par l'homme a décimé les populations d'ongulés au Cambodge, au Laos, au Vietnam et dans le sud-est de la Chine, à l'exception peut-être du muntjac et du sanglier. Cette situation compromet sérieusement le rétablissement des dholes. Cependant, dans de vastes aires protégées comme au Bhoutan, en Malaisie, au Myanmar, au Népal, en Indonésie et en Thaïlande, les dholes peuvent persister si les proies restent suffisantes et que les autres menaces sont contrôlées. En Inde, les populations de dholes sont stables là où les densités de proies sont élevées, mais déclinent dans le nord-est en raison de leur épuisement.

* Perte et Transformation de l'Habitat

La perte et la dégradation de l'habitat sont des menaces majeures, exacerbées par la raréfaction des proies et les perturbations humaines. Au Laos et au Cambodge, la conversion et la fragmentation de l'habitat se poursuivent. Au Vietnam, très peu de zones naturelles de plus de 50 km² subsistent. L'Indonésie, notamment Sumatra, est également fortement impactée par la perte d'habitat due à l'exploitation forestière, aux plantations (palmiers, hévéas), à l'expansion agricole, à l'extraction de biomasse et aux grands projets d'infrastructures.

* Persécution

La persécution est principalement due aux abattages de représailles en cas de prédation du bétail. Les dholes sont très vulnérables à l'empoisonnement des carcasses, souvent avec de la strychnine ou d'autres rodenticides facilement accessibles. L'empoisonnement d'une seule carcasse peut anéantir une meute entière. Ce phénomène a décimé les populations au Bhoutan dans les années 1970-80 (bien qu'elles se soient partiellement rétablies), et est également documenté en Chine, au Népal, en Inde et en Indonésie. On pense que cela a contribué à l'extinction des dholes dans les pays de l'ex-Union soviétique. Le piégeage non sélectif et les tirs sont d'autres formes de persécution, particulièrement au Vietnam, au Cambodge, en Chine, au Laos et en Thaïlande. Les dholes vivant à proximité des zones protégées sont également vulnérables au kleptoparasitisme humain.

* Maladies et Agents Pathogènes

Les dholes sont sensibles à des maladies comme la rage, la maladie de Carré, le parvovirus canin et la gale, souvent transmises par les chiens domestiques. Leurs grandes meutes et leur comportement social favorisent la propagation rapide des épizooties. Des épidémies, comme celle de maladie de Carré au Cambodge en 2011-2012, ont causé des quasi-extinctions locales. L'impact global des maladies sur les populations de dholes est probablement significatif, surtout dans les zones protégées isolées, augmentant le risque d'extinction.

* Compétition avec d'Autres Espèces

Outre l'homme, les dholes sont en compétition avec les tigres et les léopards pour les ressources. Bien que des meutes de dholes puissent tuer de grands félins, les dholes évitent généralement les tigres, surtout en petites meutes. Ils semblent dominer les léopards lors des interactions. La compétition s'intensifie avec la réduction des proies par l'homme, pouvant entraîner une exclusion spatiale. Les chiens errants peuvent aussi concurrencer les dholes pour la nourriture.

Ces multiples menaces exigent des stratégies de conservation urgentes et coordonnées pour assurer la survie des dholes en Asie.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le dhole est aujourd'hui classé parmi les espèces menacées. Il est inscrit en annexe II de la CITES et également en tant qu'espèce en danger (EN) sur la Liste rouge de l'IUCN.

Bien que légalement protégés, les dholes peinent à survivre en raison d'une application insuffisante des lois. Certains gouvernements offrent encore des primes pour leur élimination, notamment au Myanmar. Des propositions d'éradication ont émergé en Thaïlande et en Chine, où les dholes sont parfois tenus responsables du déclin des ongulés sauvages. Des stratégies de conservation, comme la compensation des pertes de bétail pour réduire les abattages de représailles, devraient être testées.

Les dholes vivent dans des aires protégées, mais des mesures de conservation spécifiques leur sont rarement dédiées. En Chine, des dholes ont été confirmés dans des réserves naturelles isolées, mais le manque de données sur leurs populations et celles de leurs proies empêche d'évaluer la viabilité à long terme de ces efforts. En Inde, les programmes de conservation du tigre et de l'éléphant bénéficient indirectement aux dholes, mais ces derniers nécessitent des territoires jusqu'à cinq fois plus vastes que les tigres. Les grandes réserves (supérieure à 750 km²) et la consolidation des zones forestières sont essentielles pour leur survie.

En août 2013, 223 dholes étaient recensés dans 38 zoos, principalement en Europe et en Asie. Cependant, l'origine et la classification sous-spécifique de la plupart des individus captifs sont incertaines, et la consanguinité est un problème. Le mélange de sous-espèces putatives est courant, ce qui compromet leur valeur pour de futures réintroductions. Une gestion séparée des groupes nord et sud est recommandée jusqu'à ce que des études génétiques clarifient leur origine.

Des recherches approfondies sont nécessaires pour la conservation des dholes. Il faut développer des méthodes d'enquête efficaces pour estimer leur abondance, étudier les différences génétiques entre les sous-espèces, déterminer leurs besoins en superficie et en proies, analyser l'impact des maladies sur leurs populations, et comprendre leurs interactions avec les autres carnivores et leur rôle dans les écosystèmes.

© Yathin S Krishnappa - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le dhole a été décrit pour la première fois sous le nom binomial Canis alpinus par Peter Pallas en 1811. Il a initialement été inclus dans le genre Canis, qui regroupe les loups, coyotes et chiens domestiques. Cependant, dès 1838, le naturaliste britannique Brian Hodgson a remarqué les particularités physiques distinctives du dhole par rapport aux autres membres du genre Canis. Il a alors proposé la création d'un nouveau genre, Cuon, pour y placer cette espèce. C'est sous ce nom que le dhole est aujourd'hui universellement reconnu.

La position systématique du dhole au sein des canidés a été source de confusion en raison de sa morphologie distinctive. Au fil du temps, de nombreuses sous-espèces ont été proposées, souvent basées sur des différences de taille corporelle ou de caractéristiques dentaires.

Historiquement, jusqu'à onze sous-espèces ont été reconnues. Cependant, les avancées en génétique ont remis en question la validité de beaucoup de ces distinctions. Aujourd'hui, il existe un débat pour savoir s'il y a plutôt deux sous-espèces principales (une "nordique" et une "méridionale") ou si les populations insulaires de Sumatra et Java méritent également un statut de sous-espèce distincte.

Des analyses génétiques récentes, notamment basées sur l'ADN mitochondrial, ont permis de mieux situer le dhole dans l'arbre généalogique des canidés. Il est maintenant établi que le genre Cuon est un lignage frère d'un clade qui inclut les loups, les chiens, les coyotes et les chacals dorés. La divergence entre le dhole et ce groupe est estimée entre 5,22 et 7,06 millions d'années. Cette position phylogénétique est bien résolue, mais les incertitudes persistent concernant la taxonomie infraspécifique et la structure phylogéographique du dhole en raison du manque de données génétiques sur un grand nombre d'individus.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le genre Cuon est apparu pendant le Pliocène-Pléistocène. Contrairement à sa répartition actuelle limitée à l'Asie du Sud et de l'Est, le dhole avait une distribution bien plus vaste au Pléistocène, s'étendant à travers l'Eurasie et même jusqu'en Amérique du Nord. Des fossiles de dholes ont été trouvés en Europe (Autriche, Allemagne, Italie, Pologne, Caucase) et en Chine, datant du Pléistocène moyen et supérieur. Ces dholes fossiles étaient d'ailleurs souvent plus robustes que leurs descendants modernes, ce qui rend leur identification parfois délicate en raison de chevauchements de taille avec d'autres canidés.

Les analyses génétiques, notamment de l'ADN mitochondrial, situent le dhole comme un lignage frère d'un groupe comprenant les loups et les chacals. Cette divergence entre le genre Cuon et ce clade est estimée à environ 5,22 à 7,06 millions d'années, ce qui en fait l'un des plus anciens lignages au sein de la famille des canidés.

Une théorie intrigante suggère que le dhole pourrait être le résultat d'une évolution réticulée, c'est-à-dire l'émergence d'une espèce par hybridation. Certaines études génétiques indiquent une possible hybridation ancienne entre une espèce proche du genre Canis et une autre lignée proche du lycaon. Il existe des preuves solides d'un mélange génétique ancien entre le dhole et le lycaon, bien que leurs aires de répartition actuelles soient très éloignées. Pendant le Pléistocène, la présence du dhole s'étendait jusqu'en Europe, et il est possible que son aire de répartition ait inclus le Moyen-Orient, facilitant ainsi des contacts et des mélanges génétiques avec le lycaon en Afrique du Nord.

Une espèce éteinte, le dhole sarde (Cynotherium sardous), endémique de la Sardaigne et de la Corse jusqu'à la fin du Pléistocène, a également été étudiée. Les analyses génétiques ont révélé que cette lignée a divergé du dhole asiatique il y a environ 885 000 ans, et qu'elle partageait aussi un héritage hybride impliquant des lignées liées à Cuon et à Lycaon.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

| Nom commun | Dhole |

| Autres noms | Chien sauvage d'Asie Chien rouge Cuon d'Asie |

| English name | Dhole Asiatic Wild Dog Indian Wild Dog Red Dog |

| Español nombre | Perro Salvaje Asiático |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

| Genre | Cuon |

| Nom binominal | Cuon alpinus |

| Décrit par | Peter Simon Pallas |

| Date | 1811 |

Satut IUCN |  |

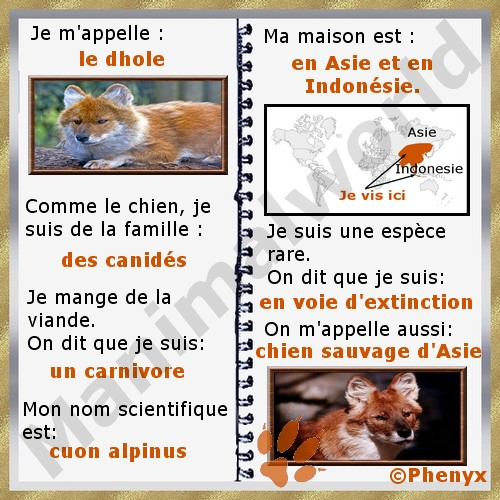

Retrouvez ci-dessous une petite fiche simplifiée du dhole pour les enfants en image.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)* Liens internes

Liste rouge IUCN des espèces menacées

Liste rouge IUCN des espèces menacées

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

* Bibliographie

Pallas, P.S. (1811). Zoographia Rosso-Asiatica, sistens omnium animalium in extenso Imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domicilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum. Petropoli, in officina Caes. academiae scientiarum.

Pallas, P.S. (1811). Zoographia Rosso-Asiatica, sistens omnium animalium in extenso Imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domicilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum. Petropoli, in officina Caes. academiae scientiarum.

Hodgson, B.H. (1838). On a new genus of the Plantigrade Carnivora, Cuon. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 7(2), 793-794.

Hodgson, B.H. (1838). On a new genus of the Plantigrade Carnivora, Cuon. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 7(2), 793-794.

Ellerman, J. R., & Morrison-Scott, T. C. S. (1951). Checklist of Palaearctic and Indian Mammals 1758 to 1946. British Museum (Natural History).

Ellerman, J. R., & Morrison-Scott, T. C. S. (1951). Checklist of Palaearctic and Indian Mammals 1758 to 1946. British Museum (Natural History).

Woodroffe, R., & Ginsberg, J. R. (1998). Edge effects and the extinction of populations inside protected areas. Conservation Biology, 12(1), 27-36.

Woodroffe, R., & Ginsberg, J. R. (1998). Edge effects and the extinction of populations inside protected areas. Conservation Biology, 12(1), 27-36.

Durbin, L. S., Venkataraman, A., Hedges, S., & Duckworth, J. W. (2004). Dhole Cuon alpinus (Pallas, 1811). In Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan (pp. 165-179). IUCN/SSC Canid Specialist Group.

Durbin, L. S., Venkataraman, A., Hedges, S., & Duckworth, J. W. (2004). Dhole Cuon alpinus (Pallas, 1811). In Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan (pp. 165-179). IUCN/SSC Canid Specialist Group.

Johnsingh, A. J. T. (1985). Population ecology of the dhole, Cuon alpinus, in Bandipur Tiger Reserve, southern India. Journal of Zoology, 206(4), 521–532.

Johnsingh, A. J. T. (1985). Population ecology of the dhole, Cuon alpinus, in Bandipur Tiger Reserve, southern India. Journal of Zoology, 206(4), 521–532.

Steinmetz, R., Seuaturien, N., & Chutipong, W. (2013). Can community outreach influence hunting patterns? A case study from a rural village in Thailand. Oryx, 47(3), 367–375.

Steinmetz, R., Seuaturien, N., & Chutipong, W. (2013). Can community outreach influence hunting patterns? A case study from a rural village in Thailand. Oryx, 47(3), 367–375.

Van Valkenburgh, B. (1991). Iterative evolution of hypercarnivory in canids (Mammalia: Carnivora): Evolutionary interactions among sympatric predators. Paleobiology, 17(4), 340–362.

Van Valkenburgh, B. (1991). Iterative evolution of hypercarnivory in canids (Mammalia: Carnivora): Evolutionary interactions among sympatric predators. Paleobiology, 17(4), 340–362.

Wozencraft, W. C. (2005). Order Carnivora. In: Wilson, D. E., & Reeder, D. M. (Eds.), Mammal Species of the World (3rd ed.). Johns Hopkins University Press.

Wozencraft, W. C. (2005). Order Carnivora. In: Wilson, D. E., & Reeder, D. M. (Eds.), Mammal Species of the World (3rd ed.). Johns Hopkins University Press.

Fox, M. W. (1971). Behaviour of Wolves, Dogs and Related Canids. Harper & Row.

Fox, M. W. (1971). Behaviour of Wolves, Dogs and Related Canids. Harper & Row.