Orignal (Alces alces)

L'orignal (Alces alces) est le plus grand cervidé vivant. Il incarne la puissance et la majesté des forêts boréales et subarctiques de l’hémisphère Nord. Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, cet animal solitaire et impressionnant est parfaitement adapté aux environnements froids et marécageux. Avec ses longues pattes, son museau allongé et les immenses bois palmés des mâles, il occupe une place emblématique dans l’imaginaire collectif et dans les écosystèmes nordiques. Herbivore spécialisé, ce mammifère joue un rôle important dans la régulation de la végétation aquatique et arbustive. Malgré son apparente robustesse, l’orignal demeure vulnérable aux pressions humaines, aux prédateurs naturels et aux changements climatiques qui modifient son habitat. Son étude approfondie éclaire la diversité et l’évolution du genre >Alces, unique représentant de sa lignée parmi les cervidés. L'orignal est également appelé Élan.

© Jean-Marc Vallières - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'orignal présente une morphologie puissante et distinctive, parfaitement adaptée aux environnements froids et enneigés. Il est le plus grand cervidé, avec des mâles atteignant une hauteur au garrot allant jusqu'à 2,3 mètres et un poids qui peut dépasser les 700 kilogrammes, bien que les femelles soient généralement plus petites. Le corps est trapu, supporté par de longues pattes robustes qui lui confèrent un aspect haut sur pattes, une adaptation essentielle pour se déplacer dans la neige profonde ou au-dessus de broussailles denses, et pour brouter en hauteur. Leurs sabots sont grands et en forme de croissant, agissant comme des raquettes naturelles qui répartissent leur poids et les empêchent de s'enfoncer. L'un des traits les plus frappants est la bosse musclée sur son dos, formée par les vertèbres thoraciques allongées, qui sert de point d'attache aux puissants muscles du cou et des épaules, nécessaires pour supporter les bois massifs.

Les mâles sont célèbres pour leurs bois, qui peuvent s'étendre jusqu'à 1,8 mètre d'envergure, arborant une structure palmée unique, perdus et repoussés chaque année. La tête est allongée, avec une lèvre supérieure préhensile et pendante (le "mufle") qui leur permet d'arracher les feuilles et les brindilles. Sous la gorge, l'orignal possède une masse de peau et de poils appelée "cloche" ou "fanon" dont la fonction exacte reste débattue, mais pourrait jouer un rôle dans la thermorégulation ou le comportement social, notamment lors de la saison du rut.

Le pelage varie du noirâtre au brun rougeâtre, mais est plus clair sur les parties inférieures et intérieures. Le manteau d'hiver est plus terne et de couleur plus clair. Les juvéniles sont brun rougeâtre, mais, contrairement à de nombreux jeunes cerfs, ils n'ont pas de taches claires sur le corps.

© jjb91 - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

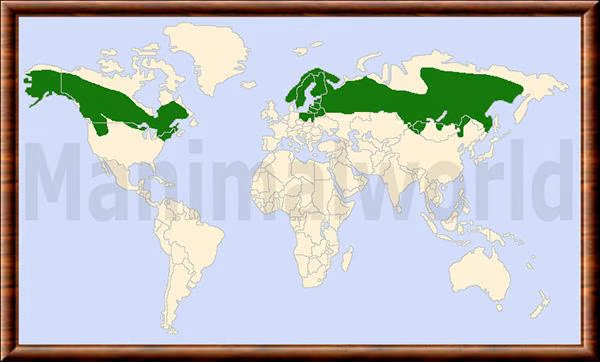

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'orignal est largement répandu à travers l'Amérique du Nord et l'Eurasie. En Amérique du Nord, l'espèce est présente de l'Alaska et du Canada vers le sud, s'étendant à travers les Rocheuses, la région des Grands Lacs (nord) et la Nouvelle-Angleterre. On estime qu'elle est arrivée d'Asie par le pont terrestre de Béring il y a environ 11 000 à 14 000 ans. Son aire de répartition a récemment évolué : elle a diminué dans les forêts boréales du sud-est du Canada, mais s'est étendue vers l'ouest, atteignant les forêts pluviales tempérées côtières de la Colombie-Britannique, en grande partie en raison des modifications d'habitat causées par l'activité humaine.

En Eurasie, l'aire de répartition est très vaste, couvrant le nord du continent. En Europe, elle s'étend de la Scandinavie jusqu'à la Russie, incluant la Pologne, les États baltes et le nord de l'Ukraine. L'espèce est également présente de manière isolée ou erratique en République tchèque, en Allemagne, en Hongrie, en Croatie et en Roumanie, mais est éteinte dans la région du Caucase depuis le XIXe siècle. Son aire s'est étendue vers le sud le long des rivières jusqu'aux plaines du Caucase du Nord.

En Asie, l'orignal est trouvé à l'est jusqu'au fleuve Ienisseï en Sibérie et au sud jusqu'au nord du Kazakhstan et au nord de la Chine (Sinkiang), ainsi que dans la région de l'Altaï et possiblement dans certaines parties de la Mongolie. L'espèce peut vivre du niveau de la mer jusqu'à 1 500 m d'altitude en Europe et jusqu'à 2 500 m dans les montagnes de l'Altaï.

L'orignal fréquente divers habitats forestiers, tant résineux que feuillus, de la toundra et de la taïga vers le sud, en passant par les zones boréales et tempérées. Cette espèce privilégie une mosaïque de forêts boréales secondaires, de clairières, de marécages, de lacs et de zones humides. Elle prospère dans les forêts secondaires, et son expansion démographique en Scandinavie a été liée au remplacement de la taïga naturelle par des forêts secondaires après l'exploitation forestière. On la trouve également en milieu ouvert, en plaine et en montagne, y compris en milieu agricole, s'il y a de la forêt à proximité. L'espèce évite les fortes chaleurs estivales en profitant de l'ombre dense ou des plans d'eau.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'alimentation de l'orignal est celle d'un herbivore brouteur spécialisé, connu pour sa capacité à consommer une grande variété de végétaux. Étant principalement folivore et ramivore, il se nourrit majoritairement de brindilles, d'écorces, de bourgeons et de feuilles d'arbres et d'arbustes ligneux, notamment le saule, le bouleau, le tremble, l'érable et le sapin baumier. Contrairement aux cerfs qui sont des brouteurs plus sélectifs, l'orignal est un brouteur opportuniste qui peut consommer de grandes quantités de biomasse végétale de qualité nutritionnelle inférieure, bien qu'il préfère les plantes à forte teneur en protéines lorsque disponibles.

Durant l'été, l'orignal diversifie considérablement son régime en incluant des plantes aquatiques. Cette préférence est notable car ces plantes, comme les nénuphars et les prêles, sont exceptionnellement riches en sodium, un minéral essentiel souvent rare dans les régimes terrestres des environnements forestiers. L'orignal est souvent observé pataugeant ou nageant dans des étangs et des lacs pour atteindre ces sources de nutriments vitaux, ce qui est facilité par sa grande taille et son corps adapté. Il peut plonger jusqu'à plusieurs mètres pour se nourrir. En hiver, lorsque la nourriture est rare et enfouie sous la neige, son régime devient plus restrictif, se concentrant sur les jeunes pousses et l'écorce des arbres.

Les orignaux peuvent consommer entre 15 et 30 kilogrammes de nourriture par jour pour maintenir leur masse corporelle et leur énergie, ajustant leur consommation en fonction de la saisonnalité et de la disponibilité des ressources, ce qui a un impact significatif sur la structure et la composition des communautés végétales dans son habitat.

© Adam Mallon - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)La reproduction de l'orignal suit un cycle annuel distinct, étroitement lié aux saisons et au comportement territorial. La période de reproduction, ou rut, a lieu principalement à l'automne, généralement de septembre à octobre. Durant cette période, les mâles adultes manifestent un comportement très agressif, émettant des appels puissants et rauques pour attirer les femelles et intimider les rivaux. Les bois des mâles jouent un rôle crucial, non seulement comme affichage de leur dominance et de leur santé, mais aussi comme armes lors des combats ritualisés qui établissent la hiérarchie de reproduction. Un mâle dominant tentera de défendre un groupe de femelles (harem) contre les autres mâles. Les femelles signalent leur réceptivité par des appels spécifiques et des marquages olfactifs.

Après l'accouplement, la gestation dure environ huit mois, et les naissances ont lieu au printemps, typiquement en mai ou juin. La femelle donne généralement naissance à un seul faon, bien que des jumeaux ne soient pas rares, surtout chez les mères plus âgées et dans les zones où l'alimentation est abondante. Le faon, de couleur brun-roux sans les taches blanches typiques des autres cervidés, est très vulnérable à la naissance. La mère le cache dans la végétation dense pendant les premières semaines et se montre extrêmement protectrice, défendant férocement sa progéniture contre les prédateurs. Les petits restent avec leur mère pendant environ une année complète, apprenant les chemins de migration, les zones d'alimentation et les techniques de survie. La maturité sexuelle est atteinte vers l'âge de deux ou trois ans, mais les mâles n'atteignent souvent leur plein potentiel reproducteur et leur taille optimale qu'à partir de cinq ou six ans, lorsqu'ils sont capables de rivaliser efficacement pour l'accès aux femelles pendant le rut.

L’orignal possède une longévité moyenne de 15 à 20 ans à l’état sauvage, bien que certains individus puissent atteindre 25 ans dans des conditions favorables et en captivité. La durée de vie varie selon les régions, la disponibilité des ressources et la pression exercée par les prédateurs ou la chasse.

© Lennaert Steen - Observation.org

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)Le comportement de l'orignal est généralement solitaire, bien qu'il puisse former de petits groupes lâches pendant l'hiver ou lors de la saison du rut. En dehors de la période de reproduction et du lien mère-faon, l'orignal est un animal plutôt indépendant et non social, ce qui est typique des brouteurs qui vivent dans des environnements où la nourriture est dispersée. Il est principalement diurne et crépusculaire, s'alimentant tôt le matin et tard le soir, et se reposant pendant les heures chaudes de la journée en été ou les périodes de grand froid.

Le mouvement et le repos sont fortement influencés par les conditions météorologiques; en été, la chaleur et les insectes piqueurs (mouches noires, moustiques) poussent souvent l'orignal à chercher refuge dans l'eau ou dans des zones ombragées pour se rafraîchir. En hiver, il se déplace peu pour conserver son énergie, broutant dans des zones où la neige n'est pas trop profonde ou là où l'accès à la nourriture est optimal.

L'orignal possède une excellente ouïe et un odorat très développé, compensant une vue relativement médiocre. Bien que souvent perçu comme placide, il peut devenir extrêmement dangereux et imprévisible lorsqu'il est dérangé, stressé ou s'il se sent menacé, notamment la femelle avec son faon ou le mâle pendant le rut. Il peut charger à grande vitesse et donner de puissants coups de sabots.

La communication se fait par des postures corporelles, des marquages olfactifs (urinage, frottement), et une variété de vocalisations, allant des beuglements profonds du mâle aux gémissements de la femelle et aux pleurs du faon. Il a également une tendance à migrer saisonnièrement, se déplaçant entre des habitats d'été (souvent plus humides et riches) et des habitats d'hiver (souvent des zones de forêts denses offrant un abri contre le vent et la neige).

© Nicole Abeln - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Les prédateurs naturels de l'orignal sont relativement peu nombreux en raison de sa taille impressionnante et de sa force. Le prédateur le plus significatif et le plus efficace est le loup gris (Canis lupus). Les loups chassent l'orignal en meute, utilisant des stratégies de poursuite et d'épuisement pour cibler les individus affaiblis, âgés, malades ou les jeunes faons. La prédation par le loup est un facteur de régulation démographique majeur, maintenant la vigueur et la santé des populations d'orignaux.

Dans certaines régions, l'ours brun (Ursus arctos) et l'ours noir américain (Ursus americanus) sont également des prédateurs importants, bien qu'ils ciblent principalement les faons nouveau-nés ou les orignaux blessés. Un ours adulte, en particulier l'ours brun, peut s'attaquer à un adulte, mais cela est plus risqué et moins fréquent que la prédation par le loup.

Le puma (Puma concolor) est un prédateur secondaire et localisé, dont l'impact est plus important sur les faons et les juvéniles dans les parties méridionales de l'aire de répartition de l'orignal. Les faons sont parfois la proie du carcajou (Gulo gulo) ou du coyote (Canis latrans).

L'orignal adulte se défend contre les prédateurs en utilisant ses sabots comme armes puissantes, délivrant des coups de pied capables de blesser gravement ou de tuer ses agresseurs. La femelle protège farouchement son faon et n'hésitera pas à charger.

L'être humain, par la chasse (réglementée ou illégale), est également un facteur de mortalité non négligeable. Par ailleurs, les parasites comme la tique d'hiver (Dermacentor albipictus), lorsqu'ils sont présents en grand nombre, peuvent affaiblir les orignaux, entraînant l'anémie, l'épuisement et une susceptibilité accrue à la prédation ou aux maladies, agissant ainsi comme un facteur indirect de mortalité.

© andrey19780619 - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Dans l'aire de répartition méridionale de l'orignal, notamment dans le sud du Canada, les pratiques forestières et agricoles ont provoqué une réduction massive de la forêt boréale. Ces changements ont permis au cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) d'envahir les forêts modifiées et les champs agricoles, augmentant ainsi le risque de transmission de maladies à l'orignal. L'expansion vers l'ouest, en Colombie-Britannique, est également un résultat direct de l'exploitation forestière intensive. Cette incursion dans des habitats atypiques, tels que les écosystèmes de forêt pluviale, soulève des préoccupations quant à l'impact sur le cerf mulet (Odocoileus hemionus), notamment par l'introduction d'une nouvelle proie pour les prédateurs et le risque de propagation de maladies.

En Nouvelle-Écosse (Canada), où l'orignal est classé en voie de disparition, le rétablissement est entravé par de multiples facteurs : la génétique, la santé, le braconnage, la qualité et la fragmentation de l'habitat, ainsi que les changements potentiels liés au climat.

Bien qu'une maladie débilitante ait été signalée, elle n'est pas considérée comme une menace sérieuse à l'échelle de l'espèce. En Europe, la surexploitation a causé d'importants déclins aux XVIIIe et XIXe siècles, mais les populations se sont depuis rétablies. Aujourd'hui, dans la plupart des pays européens, les effectifs sont activement régulés afin de limiter les dommages aux forêts et aux cultures agricoles.

© rkluzco - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'orignal n'est pas considéré comme une espèce menacée. Il est inscrit dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN. En Europe, l'orignal est inscrit à l'Annexe III de la Convention de Berne.

On le trouve dans un grand nombre d'aires protégées à travers son aire de répartition. L'espèce fait l'objet d'une gestion intense dans certains pays par le biais de quotas de chasse (par exemple en Finlande). Elle est protégée par la législation nationale dans un certain nombre de pays (par exemple en Allemagne). La principale préoccupation en matière de conservation est la modification importante de l'habitat à l'échelle régionale et paysagère. Bien que Ferguson et al. (2000) n'aient pas analysé les populations considérées comme en péril, ils ont identifié des populations présentes dans des zones à faible productivité primaire et à faible prédation naturelle, qui présentent la plus faible persistance et nécessitent les efforts de conservation les plus importants. La faible productivité primaire et la prédation se produisent généralement là où les humains ont causé d'importantes perturbations de l'habitat. Cette espèce prospère là où elle est protégée de la surexploitation par les humains ou les prédateurs.

© Dave Drum - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique de l'orignal est marquée par une certaine complexité et une révision au fil du temps, reflétant les progrès de la zoologie et de la génétique. L'espèce a été formellement décrite pour la première fois par Carl Linnaeus dans son oeuvre monumentale, Systema Naturae, en 1758, sous le nom binomial d'Alces alces. Ce nom est dérivé du latin classique alces, qui désignait déjà cet animal en Europe. Historiquement, l'orignal d'Eurasie (appelé élan en Europe) et celui d'Amérique du Nord (l'orignal) ont longtemps été considérés comme une seule et même espèce, bien que des différences morphologiques et de taille aient été reconnues très tôt.

Cependant, à la fin du 19ème et au début du XXe siècle, des taxonomistes ont commencé à argumenter pour la distinction de deux espèces distinctes : Alces alces pour la population eurasienne et Alces americanus pour la population nord-américaine, en se basant sur des différences de morphologie cranio-dentaire et de configuration des bois. Cette distinction a été largement acceptée pendant une partie du XXe siècle, et le nom d'espèce americanus a été attribué à la population nord-américaine. L'auteur de la description de l'orignal américain sous le nom d'Alces americanus est généralement attribué à Charles Alexander Clinton en 1822.

Pourtant, l'avènement des analyses génétiques moléculaires modernes à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle a conduit à une révision majeure. Les études génétiques n'ont pas trouvé de divergence suffisante pour justifier la désignation de deux espèces distinctes. Elles ont conclu que les populations d'orignaux d'Eurasie et d'Amérique du Nord ne constituent qu'une seule espèce, Alces alces, mais subdivisée en plusieurs sous-espèces géographiquement distinctes. Par conséquent, la communauté scientifique a largement rétabli Alces alces comme seule espèce valide, rétrogradant americanus au statut de sous-espèce. L'histoire taxonomique de l'orignal est un exemple classique de la façon dont la taxonomie évolue avec les outils scientifiques, passant d'une classification basée sur l'observation morphologique à une classification soutenue par la génétique moléculaire, illustrant le débat permanent sur la définition et la délimitation des espèces.

Bien que le nombre exact et la validité de certaines sous-espèces fassent encore l'objet de discussions parmi les chercheurs, le consensus scientifique et les sources reconnaissent généralement la division suivante, qui se répartit entre le continent eurasien et le continent nord-américain :

Sous-espèces Eurasiennes

- Alces alces alces : (Élan d'Europe) Scandinavie, Finlande, États baltes et Pologne à l'est du fleuve Ienisseï.

- Alces alces buturlini : (Élan de Chukotka) Nord-Est de la Sibérie et du Kamtchatka.

- Alces alces cameloides : (Élan de Mandchourie) Nord de la Mongolie, Oussouriland, nord de la Mandchourie.

- Alces alces pfizenmayeri : (Élan de Sibérie ou Élan de l'Altaï) Centre de la Sibérie et monts Stanovoy et Cherskiy.

Sous-espèces Nord-Américaines

- Alces alces americana : (Orignal de l'Est) Est du Canada (du centre de l'Ontario à Terre-Neuve).

- Alces alces andersoni : (Orignal de l'Ouest) Colombie-Britannique jusqu'au Minnesota et en Ontario.

- Alces alces gigas : (Orignal d'Alaska) Alaska et Yukon.

- Alces alces shirasi : (Orignal de Shiras) Sud de l'Alberta jusqu'au Wyoming et en Utah.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

| Nom commun | Orignal |

| Autre nom | Élan |

| English name | Moose Elk |

| Español nombre | Oriñal |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Capreolinae |

| Genre | Alces |

| Nom binominal | Alces alces |

| Décrit par | Carl von Linné (Linnaeus) |

| Date | 1758 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Linnaeus, C. (1758). Systema Naturae per Regna Tria Naturae, Secundum Classes, Ordines, Genera, Species, cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis. Laurentius Salvius, Holmiae.

Linnaeus, C. (1758). Systema Naturae per Regna Tria Naturae, Secundum Classes, Ordines, Genera, Species, cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis. Laurentius Salvius, Holmiae.

Franzmann, A. W. (1981). Alces alces. Mammalian Species, No. 154, pp. 1-7.

Franzmann, A. W. (1981). Alces alces. Mammalian Species, No. 154, pp. 1-7.

Peterson, R. L. (1952). A review of the living representatives of the genus Alces. Contributions of the Royal Ontario Museum of Zoology and Palaeontology, No. 34, pp. 1-30.

Peterson, R. L. (1952). A review of the living representatives of the genus Alces. Contributions of the Royal Ontario Museum of Zoology and Palaeontology, No. 34, pp. 1-30.

Hundertmark, K. J. (2016). Alces alces (Moose). In Handbook of the Mammals of Europe. Springer.

Hundertmark, K. J. (2016). Alces alces (Moose). In Handbook of the Mammals of Europe. Springer.

Markham, B. J., & Whitten, K. R. (2007). Moose: Alces alces. In Wild Mammals of North America: Biology, Management, and Conservation (2nd ed.). Johns Hopkins University Press.

Markham, B. J., & Whitten, K. R. (2007). Moose: Alces alces. In Wild Mammals of North America: Biology, Management, and Conservation (2nd ed.). Johns Hopkins University Press.

Hundertmark, K. J., et al. (2002). “Phylogeography of Moose (Alces alces) in North America.” Journal of Mammalogy, 83(3), 827–833.

Hundertmark, K. J., et al. (2002). “Phylogeography of Moose (Alces alces) in North America.” Journal of Mammalogy, 83(3), 827–833.

Boeskorov, G. G. (2010). “The Moose (Alces alces) of Siberia: Morphological Variations and Subspecific Taxonomy.” Russian Journal of Theriology, 9(1), 1–14.

Boeskorov, G. G. (2010). “The Moose (Alces alces) of Siberia: Morphological Variations and Subspecific Taxonomy.” Russian Journal of Theriology, 9(1), 1–14.

Ballard, W. B., Whitman, J. S., & Gardner, C. L. (1987). “Ecology of an Exploited Moose Population.” Wildlife Monographs, 98, 1–75.

Ballard, W. B., Whitman, J. S., & Gardner, C. L. (1987). “Ecology of an Exploited Moose Population.” Wildlife Monographs, 98, 1–75.

Timmermann, H. R., & Buss, M. E. (1998). “Population and Harvest Management.” In Ecology and Management of the North American Moose. Smithsonian Institution Press.

Timmermann, H. R., & Buss, M. E. (1998). “Population and Harvest Management.” In Ecology and Management of the North American Moose. Smithsonian Institution Press.