Renard nain (Vulpes macrotis)

Le renard nain (Vulpes macrotis) est un petit canidé endémique du sud-ouest des États‑Unis et du nord et centre du Mexique. Le renard nain est le plus petit des quatre espèces de renards du genre Vulpes d'Amérique du Nord, et figure parmi les plus petits au monde. Souvent comparé au fennec, il est également reconnaissable à ses grandes oreilles. Bien que classé globalement "Préoccupation mineure" par l’IUCN, certaines de ses sous‑espèces, notamment celle de la vallée de San Joaquin, sont menacées par la perte d’habitat et les maladies.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

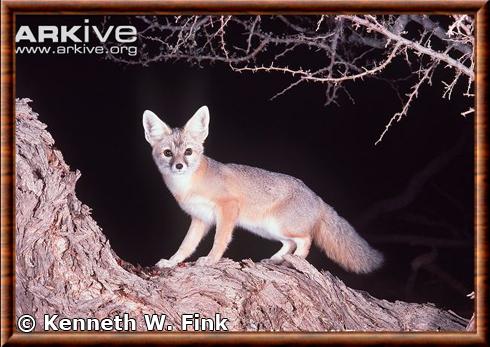

La morphologie du renard nain est une illustration parfaite de l'adaptation à un environnement désertique. Avec une longueur totale du corps et de la tête variant de 30 à 50 cm et une queue de 20 à 30 cm, cet animal est le plus petit des renards d'Amérique du Nord, avec un poids moyen de seulement 1 à 2,7 kg. Cette petite taille est avantageuse dans les zones arides, car elle réduit les besoins en nourriture et en eau. Son pelage est de couleur fauve pâle à grisâtre sur le dos, se fondant harmonieusement avec le sol sablonneux, ce qui lui offre un excellent camouflage. Le ventre est généralement de couleur crème ou blanc cassé. Une caractéristique distinctive est la présence de taches noires sur le museau et au bout de la queue, ce qui aide à le différencier d'autres espèces de renards.

Cependant, les caractéristiques les plus remarquables sont ses grandes oreilles. Mesurant de 8 à 10 cm de hauteur, elles sont proportionnellement plus grandes par rapport à son corps que chez la plupart des autres canidés. Ces grandes oreilles servent à deux fonctions essentielles. Premièrement, elles agissent comme des radiateurs thermiques, permettant à la chaleur corporelle de s'échapper rapidement dans l'air plus frais de la nuit, ce qui est crucial pour maintenir une température corporelle stable dans un climat chaud. Deuxièmement, ces oreilles offrent une audition extrêmement fine, lui permettant de localiser ses proies à de grandes distances et sous la surface du sol. Les pieds sont dotés de coussinets poilus qui le protègent de la chaleur du sable brûlant et améliorent sa traction.

Le renard nain est parfois confondu avec le renard véloce. Précédemment, ils étaient considérés comme une seule et même espèce, mais des données plus récentes impliquent que les deux espèces sont bien distinctes.

Crédit photo: Utah caméra - Wikimedia Commons

CC0 (Domaine public)

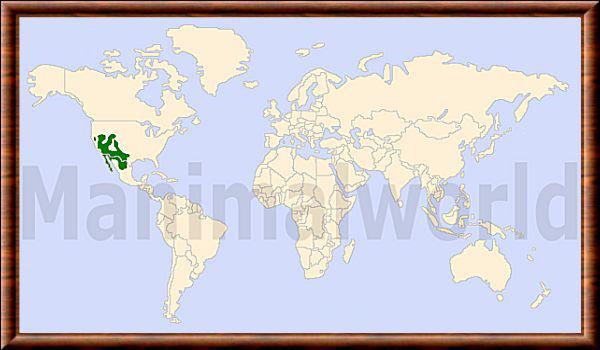

CC0 (Domaine public)Le renard nain habite les déserts et les terres arides de l'ouest de l'Amérique du Nord. Aux États-Unis, on le trouve du sud de la Californie à l'ouest du Colorado et du Texas, et au nord jusqu'au sud de l'Oregon et de l'Idaho. Au Mexique, on le trouve dans toute la péninsule de Basse-Californie, du nord de Sonora et de Chihuahua jusqu'à l'ouest du Nuevo León, et au sud jusqu'au nord de Zacatecas.

Le renard nain vit principalement dans les régions arides et les régions semi-arides qui englobent les plaines et les prairies du centre-ouest de l'Amérique du Nord et dans les semi-déserts et déserts du sud-ouest des États-Unis. On le trouve à des altitudes variant de 400 à 1 900 m, bien que les reliefs accidentés avec des pentes soient généralement évités. Les terres agricoles, en particulier les vergers, et même dans les environnements urbains peuvent également être habitées.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'alimentation du renard nain est celle d'un omnivore opportuniste, une stratégie vitale pour survivre dans un environnement désertique où les ressources peuvent être rares et imprévisibles. Bien que son régime soit majoritairement composé de viande, il est capable de consommer une grande variété de nourriture en fonction de la saison et de la disponibilité locale. Son régime carnivore est principalement basé sur de petits mammifères. Il chasse des rongeurs, notamment des souris, des campagnols et des lièvres, qui constituent une source d'énergie et d'hydratation essentielle. Il se nourrit également d'oiseaux, de leurs oeufs et de divers reptiles, tels que des lézards. Les insectes, y compris les sauterelles et les scarabées, sont également une composante importante de son alimentation, particulièrement durant les périodes où les autres proies se font rares.

Pour compléter son régime et obtenir de l'eau, le renard nain consomme également une variété de matières végétales. Il se nourrit de fruits de cactus, de baies et de graines, qui lui fournissent des nutriments et une précieuse hydratation dans un milieu où l'eau libre est quasiment inexistante. Sa capacité à chasser la nuit est un avantage majeur, car c'est à ce moment que la plupart de ses proies sont actives. Il utilise son ouïe exceptionnellement fine pour localiser les rongeurs se déplaçant sous le sable. Après avoir repéré une proie, il plonge dessus avec une grande agilité pour la capturer. Cette polyvalence alimentaire est une adaptation clé qui lui permet de s'épanouir dans des écosystèmes où les autres prédateurs pourraient avoir du mal à survivre. La composition de son régime varie géographiquement et selon les saisons, ce qui démontre sa flexibilité et sa résilience.

© Vladimír Motyčka - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)La reproduction du renard nain est un processus bien adapté aux conditions souvent imprévisibles de son habitat désertique. Ces renards sont monogames, formant des couples qui peuvent rester ensemble pour plusieurs saisons de reproduction. La période de reproduction se déroule généralement de décembre à mars, et la gestation dure environ 50 à 52 jours. Les femelles donnent naissance à une portée de 2 à 7 renardeaux, mais la taille moyenne de la portée est de 4 petits. Les naissances ont lieu dans une tanière souterraine, souvent une simple excavation dans le sol ou un terrier abandonné d'un autre animal.

Les renardeaux naissent aveugles et dépendants. Ils ouvrent les yeux après environ 10 à 14 jours et commencent à explorer l'entrée de la tanière vers l'âge de quatre semaines. Pendant les premières semaines, la mère reste avec les petits pour les allaiter et les protéger, tandis que le père s'occupe d'apporter de la nourriture. Cette coopération entre les parents est essentielle pour la survie des petits dans un environnement difficile. Les jeunes sont sevrés autour de l'âge de 6 à 8 semaines et commencent à accompagner leurs parents lors de leurs chasses nocturnes. La famille reste unie jusqu'à l'automne, moment où les jeunes atteignent leur maturité sexuelle et se dispersent pour établir leurs propres territoires. La survie des renardeaux est fortement influencée par la disponibilité de la nourriture et les conditions climatiques, ce qui rend la coopération parentale encore plus cruciale pour le succès de la reproduction.

Le renard nain vit en moyenne 5 à 7 ans à l’état sauvage, bien que certains individus atteignent exceptionnellement 10 ans. En captivité, où les risques de prédation, de maladies et de famine sont réduits, sa longévité peut dépasser 12 ans. La mortalité juvénile reste élevée, souvent due aux prédateurs ou aux conditions environnementales difficiles. Chez les adultes, les principales causes de décès sont la prédation par les coyotes, les collisions routières et les maladies telles que la gale sarcoptique, ce qui explique une durée de vie généralement plus courte à l’état naturel.

Crédit photo: B. Peterson - US Fish and Wildlife Service

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)Le comportement du renard nain est principalement influencé par la nécessité d'économiser l'énergie et d'éviter les températures extrêmes de son habitat désertique. Il est majoritairement nocturne, ce qui signifie qu'il est le plus actif durant la nuit, lorsque les températures sont plus fraîches. Cette stratégie comportementale lui permet non seulement de minimiser le stress thermique, mais aussi de chasser ses proies, qui sont également plus actives à ce moment-là. Pendant la journée, il se retire dans sa tanière souterraine. Ces tanières sont souvent situées dans des sols sablonneux ou des zones à végétation clairsemée, et peuvent avoir plusieurs entrées et galeries, offrant ainsi une excellente protection contre la chaleur et les prédateurs. Elles sont parfois partagées par une famille entière, mais il peut aussi les occuper seul.

Bien qu'il soit généralement considéré comme un animal solitaire, le renard nain est en réalité un animal social qui vit en couple ou en petits groupes familiaux, en particulier pendant la saison de reproduction. Il communique par une variété de vocalisations, notamment des aboiements, des gémissements et des hurlements, qui sont utilisés pour la défense du territoire, l'appel des partenaires et la communication entre les membres de la famille. Ces animaux sont connus pour leurs compétences territoriales, marquant leur domaine avec de l'urine et des fèces pour avertir les autres individus. Le renard nain est également un animal curieux et intelligent, ce qui lui permet de s'adapter rapidement à des conditions changeantes. Son comportement de fouille est essentiel pour la recherche de nourriture, qu'il s'agisse de déterrer des rongeurs ou de chercher des insectes cachés.

© David Bob Stafford - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Malgré son adaptabilité, le renard nain est confronté à plusieurs prédateurs naturels dans son écosystème. Sa petite taille et son habitat ouvert le rendent vulnérable à une gamme de menaces, ce qui a conduit à l'évolution de comportements et de caractéristiques physiques qui augmentent ses chances de survie. Les prédateurs les plus significatifs sont les grands rapaces, notamment les aigles royaux et les grands-ducs d'Amérique, qui chassent le renard nain depuis les airs. Ces oiseaux de proie sont particulièrement dangereux pour les jeunes renards et peuvent également attaquer les adultes. Les coyotes (Canis latrans) sont une autre menace majeure. Ils sont plus grands et plus forts que le renard nain et sont souvent en compétition avec lui pour les mêmes ressources alimentaires, conduisant à des confrontations.

D'autres prédateurs terrestres incluent le blaireau d'Amérique (Taxidea taxus), le puma (Puma concolor) et le lynx roux (Lynx rufus). Ces derniers, bien qu'ils ne soient pas des prédateurs réguliers du renard nain, le chassent à l'occasion. L'humain est également une source de mortalité importante, non pas toujours de manière directe, mais à travers la perte d'habitat due au développement urbain, l'utilisation de pesticides qui affectent ses proies, et les collisions routières. Pour se défendre, le renard nain compte principalement sur sa vitesse, sa capacité à se cacher dans sa tanière et son camouflage naturel. Il est extrêmement rapide et agile, ce qui lui permet de fuir rapidement lorsqu'il est menacé. Sa nature nocturne lui offre aussi une certaine protection en lui permettant d'éviter les prédateurs diurnes.

Source: California Department of Water Resources

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)La principale menace pour la survie à long terme du renard nain est la conversion de son habitat, principalement au profit de l'agriculture, mais aussi du développement urbain et industriel. Dans l'ouest et l'est du Mexique, les aires où vivent des chiens de prairie, qui abritent d'importantes populations de renards nains, sont convertis en terres agricoles, et dans l'est du Mexique, le réseau routier s'étend, entraînant une augmentation concomitante du risque de mortalité routière. Dans la vallée de San Joaquin, en Californie, la conversion de son habitat à l'agriculture ralentit, mais la perte, la fragmentation et la dégradation des habitats associées au développement industriel et urbain se poursuivent à un rythme soutenu. Plus récemment, de vastes centrales solaires industrielles ont été construites dans tout l'ouest des États-Unis, notamment en Californie, en Arizona et au Nevada.

Le renard nain n'est actuellement pas considéré comme une espèce menacée. La Liste rouge de l'IUCN répertorie l'espèce dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC). L'espèce est néanmoins confrontée à des statuts de conservation variés, allant de "vulnérable" au Mexique à "en voie de disparition" dans certains États américains comme la Californie. Au Mexique, bien que protégé sur le papier, les mesures de conservation sont rarement appliquées, ce qui la laisse exposée aux menaces.

Aux États-Unis, en revanche, les protections fédérales et étatiques sont mises en oeuvre avec plus de rigueur. Un plan de rétablissement est en cours pour le renard nain de San Joaquin, axé sur la protection des habitats et la recherche. L'espèce est également présente dans de nombreuses zones protégées des deux côtés de la frontière.

Malgré ces efforts, d'importantes lacunes dans les connaissances persistent, en particulier au Mexique, où les données sur sa répartition et sa population sont rares. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour évaluer les tendances démographiques, les interactions avec les autres espèces et les impacts du développement humain, comme les centrales solaires. Il n'existe actuellement aucun programme d'élevage en captivité, ce qui rend le suivi et la gestion des populations sauvages d'autant plus cruciaux.

Crédit photo: Jayjds2 - Zoochat

Di-no license (Licence inconnue)

Di-no license (Licence inconnue)L'histoire taxonomique du renard nain est un domaine qui a suscité de nombreux débats parmi les naturalistes et les biologistes, principalement en raison de sa ressemblance frappante avec le renard véloce (Vulpes velox). C'est en 1888 que l'espèce a été officiellement décrite par le zoologiste américain Clinton Hart Merriam. Cependant, cette description initiale a ouvert la voie à de longues discussions sur la relation entre ces deux espèces de renards, qui habitent des écosystèmes désertiques et de prairie contigus. Pendant une grande partie du XXe siècle, de nombreux chercheurs ont considéré le renard nain et le renard véloce comme une seule et même espèce, avec plusieurs sous-espèces.

Cette classification a été remise en question à plusieurs reprises, notamment par des études génétiques et morphologiques plus récentes. Des travaux approfondis ont démontré que, bien que ces deux espèces soient très proches et capables de s'hybrider, elles présentent des différences génétiques et des adaptations distinctes qui justifient leur statut d'espèce séparée.

La taxonomie des sous-espèces de Vulpes macrotis a également connu son lot de changements. Historiquement, jusqu'à huit sous-espèces ont été proposées, mais des analyses génétiques et morphologiques récentes ont conduit à une simplification. Aujourd'hui, un consensus scientifique en reconnaît trois principales :

- Vulpes macrotis macrotis (Merriam, 1888)

- Vulpes macrotis mutica (Merriam, 1902)

- Vulpes macrotis neomexicanus (Merriam, 1902)

Le statut de Vulpes macrotis neomexicanus est encore débattu actuellement.

© Kenneth W. Fink - Arkive

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)| Nom commun | Renard nain |

| English name | Kit fox |

| Español nombre | Zorro kit |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

| Genre | Vulpes |

| Nom binominal | Vulpes macrotis |

| Décrit par | Clinton Hart Merriam |

| Date | 1888 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

US Fish and Wildlife Service (FWS)

US Fish and Wildlife Service (FWS)

* Liens externes

California Department of Water Resources

California Department of Water Resources

* Bibliographie

Merriam, C.H. (1888). "Description of a new species of fox from California". Proceedings of the Biological Society of Washington.

Merriam, C.H. (1888). "Description of a new species of fox from California". Proceedings of the Biological Society of Washington.

Egoscue, H.J. (1956, 1962). Preliminary studies of the Kit Fox in Utah; Ecology and Life History of the Kit Fox in Tooele County, Utah. Journal of Mammalogy / Ecology.

Egoscue, H.J. (1956, 1962). Preliminary studies of the Kit Fox in Utah; Ecology and Life History of the Kit Fox in Tooele County, Utah. Journal of Mammalogy / Ecology.

McGrew, J.C. (1979). Vulpes macrotis. Mammalian Species, 123:1‑6.

McGrew, J.C. (1979). Vulpes macrotis. Mammalian Species, 123:1‑6.

Cypher, B.L. (2003). “Kit Fox (Vulpes macrotis)” in Wild Mammals of North America. Johns Hopkins University Press.

Cypher, B.L. (2003). “Kit Fox (Vulpes macrotis)” in Wild Mammals of North America. Johns Hopkins University Press.

Ralls, K., Cypher, B.L., Spiegel, L.K. (2007). “Social Monogamy in Kit Foxes”, Journal of Mammalogy.

Ralls, K., Cypher, B.L., Spiegel, L.K. (2007). “Social Monogamy in Kit Foxes”, Journal of Mammalogy.

Yanagisawa, N., Wilson, R.E., Kass, P.H., Verstraete, F.J.M. (2019). “Dental and Temporomandibular Joint Pathology of the Kit Fox”, Journal of Comparative Pathology.

Yanagisawa, N., Wilson, R.E., Kass, P.H., Verstraete, F.J.M. (2019). “Dental and Temporomandibular Joint Pathology of the Kit Fox”, Journal of Comparative Pathology.

Rudd, J.L. et al. (2020). “Molecular epidemiology of a fatal sarcoptic mange epidemic in endangered San Joaquin kit foxes (Vulpes macrotis mutica)”, Parasites & Vectors.

Rudd, J.L. et al. (2020). “Molecular epidemiology of a fatal sarcoptic mange epidemic in endangered San Joaquin kit foxes (Vulpes macrotis mutica)”, Parasites & Vectors.

Escobar‑Flores, J.G. et al. (2017). “Noteworthy record of the kit fox in Baja California, Mexico”, Therya.

Escobar‑Flores, J.G. et al. (2017). “Noteworthy record of the kit fox in Baja California, Mexico”, Therya.

Dávalos‑Fong, M.I. et al. (2021). “Record of the kit fox in southcentral San Luis Potosí, México”, Therya Notes.

Dávalos‑Fong, M.I. et al. (2021). “Record of the kit fox in southcentral San Luis Potosí, México”, Therya Notes.

Wilson, D.E. & Mittermeier, R.A. (2009). Handbook of the Mammals of the World, Vol. 1: Carnivores. Lynx Edicions, pp. 352–446.

Wilson, D.E. & Mittermeier, R.A. (2009). Handbook of the Mammals of the World, Vol. 1: Carnivores. Lynx Edicions, pp. 352–446.