Fennec (Vulpes zerda)

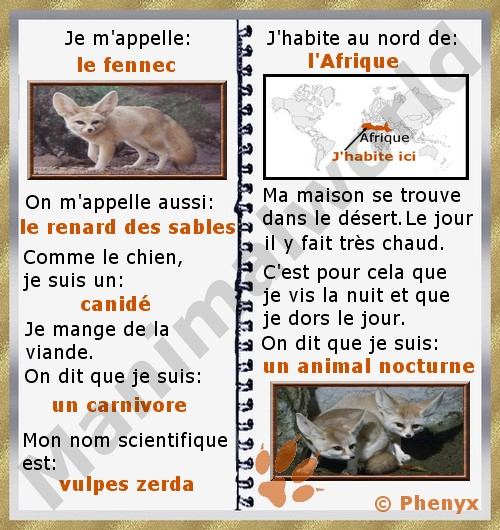

Petit canidé du désert, le fennec (Vulpes zerda) incarne parfaitement l’adaptation à un environnement extrême. Reconnaissable à ses oreilles surdimensionnées et à son pelage pâle, il habite les régions arides d’Afrique du Nord, notamment le Sahara. Ce renard miniature est célèbre pour son apparence attachante, mais aussi pour ses comportements ingénieux, façonnés par la rigueur du climat désertique. Le fennec joue un rôle écologique discret mais important dans son écosystème, participant à la régulation des populations d’insectes et de petits vertébrés. Sa capacité à survivre sans accès direct à l’eau en fait un modèle d’endurance physiologique. Bien qu’il soit parfois domestiqué ou exploité dans le commerce illégal, il reste avant tout un animal sauvage dont la vie reste encore partiellement méconnue. Le fennec est également appelé Renard du désert.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le fennec est le plus petit des canidés, avec une longueur corporelle variant de 24 à 41 centimètres, une queue touffue de 18 à 30 centimètres et un poids moyen de 0,8 à 1,5 kilogramme. Son trait le plus caractéristique réside dans ses grandes oreilles, mesurant jusqu’à 15 centimètres, soit environ un tiers de la longueur totale de son corps. Ces oreilles ne servent pas uniquement à améliorer l’ouïe, extrêmement fine, mais elles facilitent aussi la thermorégulation en dissipant la chaleur corporelle, ce qui est crucial dans les environnements désertiques où les températures diurnes peuvent dépasser 40 °C.

Son pelage est doux, dense, de couleur crème à beige clair, ce qui reflète la lumière solaire et protège contre les rayons UV tout en assurant une bonne isolation thermique la nuit, quand les températures chutent brusquement. La face est fine, le museau pointu, et les yeux larges, noirs et expressifs. Ses pattes sont courtes et munies de griffes acérées qui facilitent le creusement de terriers dans le sable. Les coussinets sont recouverts de poils épais, une adaptation essentielle pour marcher sur les sols brûlants sans se blesser.

La queue, appelée panache, est souvent portée levée, servant à la fois de balancier pendant la course et de couverture thermique durant le repos. Sa dentition est typique des carnivores, avec des canines bien développées. L’ensemble de sa morphologie témoigne d’une spécialisation remarquable aux conditions désertiques, combinant légèreté, agilité et capacités sensorielles élevées.

Le cri du fennec est bref. Généralement il glapit ou il jappe. Mais c'est son hurlement sonore (quand il n'est pas content) qui est impressionnant.

© Drew Avery - Flickr

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)Le fennec est une espèce répandue dans les déserts et semi-déserts sablonneux d'Afrique du Nord, s'étendant du Sahara occidental et de la Mauritanie au nord du Sinaï. Il pourrait être présent au sud jusqu'à environ 14°N. L'aire de répartition prévue de l'espèce a été modélisée à partir de variables topographiques, climatiques et d'habitat combinées. La présence de cette espèce dans la péninsule arabique (non cartographiée ici) n'est pas claire en raison d'une confusion avec les noms utilisés localement et avec les jeunes pâles et aux grandes oreilles de la sous-espèce arabe du renard de Rüppell, Vulpes rueppellii sabaea. Dans ces circonstances, les enregistrements dépendant de pistes sont douteux.

Il existe un spécimen du Koweït au Musée d'histoire naturelle de Londres, bien qu'il ne soit pas certain que cet individu ait été collecté dans la nature. Un autre spécimen a été enregistré dans le sud de l'Irak, un peu plus au nord. Mallon et Budd (2011) ont rapporté les résultats d'entretiens avec Salah Behbehani selon lesquels les communautés locales du Koweït avaient observé une espèce connue sous le nom local de "fennec hosni", et que les gens les capturaient pour leurs queues accrochées à leurs voitures. Ils ont également fait référence à des observations et des photographies rapportées (non encore publiées ni examinées) de l'espèce dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, près de l'aire de répartition documentée dans le Sinaï, mais dans un habitat plus typique du renard de Blanford (Vulpes cana). Les références aux observations de fennecs aux Émirats arabes unis étaient basées sur un animal du zoo d'Al Ain, qui était en fait un renard de Rüppell.

Le fennec privilégie les déserts de sable et les zones arides avec une végétation éparse. Il est particulièrement à l'aise dans les grandes étendues de dunes stables, où il peut facilement creuser son réseau complexe de terriers. C'est dans ces environnements extrêmes, caractérisés par de fortes variations de température entre le jour et la nuit et une rareté de l'eau, qu'il a développé ses adaptations uniques.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le fennec est un omnivore opportuniste, dont le régime alimentaire s’adapte selon la disponibilité des ressources dans son environnement aride. Il consomme principalement des insectes, des petits rongeurs, des oiseaux, des oeufs, des lézards, et une grande variété d’invertébrés. Les insectes comme les sauterelles, les scarabées et les termites forment une part importante de son alimentation. Grâce à son ouïe extrêmement fine, il est capable de détecter les mouvements souterrains de ses proies, notamment les petits mammifères comme les gerboises. Il chasse activement la nuit, profitant de températures plus fraîches.

Le fennec consomme également des végétaux : racines, fruits, baies et tubercules, qui lui fournissent non seulement des nutriments mais aussi une précieuse source d’hydratation. Cette capacité à extraire l’eau de sa nourriture lui permet de survivre sans boire d’eau libre pendant de longues périodes. Il est aussi charognard à l’occasion, n’hésitant pas à consommer des restes d’animaux trouvés morts dans le désert. Ce comportement opportuniste réduit les dépenses énergétiques liées à la chasse.

Le fennec stocke rarement de la nourriture, mais il peut enterrer certains surplus à proximité de son terrier. Son estomac est petit mais efficace, et son métabolisme est adapté aux régimes pauvres en calories et riches en protéines animales. Cette flexibilité alimentaire constitue une clé majeure de sa survie dans un habitat aussi peu généreux en ressources. Ainsi, la diversité de son alimentation et ses adaptations comportementales et physiologiques en font un modèle de réussite écologique en milieu désertique.

© Marc Faucher - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le fennec présente un système de reproduction monogame, les couples restant généralement ensemble durant toute leur vie. La saison de reproduction s’étend de janvier à mars, période durant laquelle les mâles deviennent plus territoriaux et compétitifs. Ils marquent leur territoire avec de l’urine et sont plus agressifs envers d’autres mâles.

Après l’accouplement, la femelle entre dans une période de gestation d’environ 50 à 53 jours. La mise bas a lieu dans un terrier soigneusement préparé et sécurisé. Une portée compte généralement de 2 à 5 petits, appelés renardeaux, mais il arrive qu’elle atteigne jusqu’à 6 individus. À la naissance, les petits sont aveugles, sourds et entièrement dépendants de leur mère. Le mâle participe activement aux soins parentaux, notamment en apportant de la nourriture à la femelle et en gardant le terrier. L’allaitement dure environ un mois, puis les jeunes commencent à consommer des aliments solides apportés par les parents. Ils sortent du terrier vers l’âge de 4 à 5 semaines et commencent à explorer leur environnement. Le sevrage complet intervient autour de 2 à 3 mois. Les jeunes atteignent leur maturité sexuelle à l’âge de 9 à 11 mois. La reproduction annuelle unique et les soins parentaux prolongés indiquent une stratégie de reproduction axée sur la qualité plutôt que sur la quantité, ce qui est typique des espèces vivant dans des environnements difficiles.

Le fennec a une espérance de vie moyenne de 10 à 12 ans en captivité, où il bénéficie de soins vétérinaires, d’une alimentation régulière et d’un environnement sécurisé. Dans la nature, sa longévité est souvent réduite à environ 6 à 8 ans en raison des conditions difficiles du désert, de la prédation et des maladies. Les jeunes sont particulièrement vulnérables au cours de leurs premiers mois. Le fennec montre toutefois une bonne résistance aux aléas climatiques et son mode de vie nocturne limite certains risques.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le fennec est un animal strictement nocturne, une stratégie d’évitement thermique typique des espèces désertiques. Durant la journée, il se repose dans des terriers qu’il creuse lui-même, parfois profonds de plusieurs mètres et dotés de multiples entrées. Ces terriers offrent une protection efficace contre les prédateurs et les températures extrêmes. Le fennec est un excellent creuseur, utilisant ses pattes robustes et ses griffes acérées.

Les individus vivent généralement en petits groupes familiaux composés d’un couple et de leur progéniture. Bien qu’il soit sociable dans ce cadre restreint, il peut se montrer territorial vis-à-vis des étrangers, surtout les mâles durant la saison de reproduction. La communication vocale est variée, allant des jappements aux grognements, en passant par des cris d’alerte. Il utilise également le marquage olfactif par l’urine et les glandes anales.

Le fennec est curieux, alerte et très rapide. Il peut atteindre des pointes de 30 à 40 km/h, ce qui lui permet de fuir rapidement les menaces. Il est aussi agile, capable de sauter à plus d’un mètre de haut pour attraper une proie ou franchir un obstacle. Son activité nocturne est dominée par la recherche de nourriture, souvent solitaire, bien qu’il puisse coopérer avec son partenaire. Dans l’ensemble, son comportement montre une remarquable capacité d’adaptation à un environnement hostile, combinant discrétion, agilité et une organisation sociale minimaliste mais fonctionnelle.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Bien que le fennec soit un prédateur dans son environnement, il n’échappe pas aux pressions exercées par d'autres carnivores. Parmi ses principaux ennemis naturels figurent les rapaces nocturnes, comme le grand-duc ascalaphe (Bubo ascalaphus), ainsi que les grands mammifères tels que le chacal doré (Canis aureus), la hyène rayée (Hyaena hyaena) ou encore, plus rarement, le caracal (Caracal caracal).

Les jeunes fennecs sont les plus vulnérables, particulièrement lorsqu’ils sortent du terrier pour explorer. Pour se protéger, les adultes restent extrêmement vigilants, et leur pelage clair leur offre un camouflage efficace dans le sable. Leur terrier constitue une défense essentielle, les entrées multiples permettant des échappatoires rapides. Le comportement de fuite est privilégié ; ils comptent sur leur vitesse et leur agilité pour échapper à un danger.

Malgré ces menaces, le fennec reste relativement bien adapté à la vie dans le désert, sa vigilance constante et son mode de vie discret étant ses meilleures armes contre la prédation.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Actuellement, il n'existe aucune menace majeure à l'échelle de l'aire de répartition du fennec. Cependant, l'activité humaine augmente rapidement dans de nombreuses régions du Sahara. La construction de nouvelles routes, l'amélioration des routes non asphaltées et les nouvelles implantations humaines augmentent les perturbations et les risques pour certaines populations. Les études sismiques en cours, les forages exploratoires et l'exploitation des champs pétroliers, associés au développement croissant des transports commerciaux et des voies de migration dans des zones récemment reculées de la région, créent une pression supplémentaire. L'impact de l'exploitation pétrolière à grande échelle sur les populations locales n'a pas été évalué.

Les impacts directs comprennent un risque accru de mortalité routière et un risque pour les fennecs naïfs vivant dans le désert, qui peuvent montrer une absence de peur et de curiosité lorsqu'ils sont approchés par des véhicules. Localement, en Afrique du Nord, la principale menace semble être le piégeage pour l'exposition ou la vente aux touristes. Bien que limités à des zones marginales, les nouveaux établissements humains permanents, comme ceux du sud du Maroc, ont entraîné la disparition des renards dans ces zones.

Le fennec est actuellement classé comme "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN. Cette classification, révisée en 2015, indique que l'espèce n'est pas considérée comme étant sous une menace immédiate d'extinction à l'échelle mondiale. Cependant, il est important de noter que cette désignation est basée sur l'absence de données détaillées sur l'abondance de la population et sur la perception qu'elle est relativement répandue dans les vastes étendues désertiques et semi-désertiques d'Afrique du Nord et du nord du Sinaï.

Sa survie à long terme dépend d'efforts de conservation continus et coordonnés. Plusieurs mesures clés sont déjà en place ou nécessaires pour assurer l'avenir de cette espèce fascinante. Le fennec est protégé dans des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, et figure à l'Annexe II de la CITES, régulant son commerce international pour éviter la surexploitation. Sa présence dans de nombreuses aires protégées à travers l'Algérie, l'Égypte, la Libye, la Mauritanie, le Niger et la Tunisie, lui offre des refuges vitaux.

Des programmes d'élevage en captivité dans les zoos soutiennent la recherche et sensibilisent le public. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation informent sur l'importance des écosystèmes désertiques et les risques liés à la détention d'animaux exotiques, dans le but de freiner le commerce illégal. Enfin, la recherche est essentielle. Il est nécessaire d'avoir davantage de données précises sur les populations mondiales de fennecs et l'impact réel des menaces pour affiner les stratégies de conservation.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le fennec a été décrit pour la première fois scientifiquement par Eberhardt Zimmermann en 1780. Il l'a initialement placé dans le genre Canis, le nommant alors Canis zerda. Ce genre regroupait à l'époque de nombreux canidés, y compris les loups et les chiens. Cependant, il est rapidement apparu que le fennec possédait des caractéristiques distinctives (sa taille minuscule, ses oreilles surdimensionnées, et certaines particularités comportementales et morphologiques) qui le séparaient des autres membres de Canis.

Au fil du temps, le fennec a été transféré au genre Vulpes, qui regroupe les "vrais" renards. C'est le zoologiste britannique Gordon Barclay Corbet qui a renommé l'espèce Vulpes zerda en 1978, nom scientifique qui est aujourd'hui universellement reconnu et utilisé. Ce reclassement s'est appuyé sur des analyses morphologiques et, plus tard, sur des preuves moléculaires qui ont confirmé sa parenté étroite avec d'autres espèces du genre Vulpes.

Un point important de la taxonomie du fennec est qu'il est considéré comme une espèce monotypique. Cela signifie qu'aucune sous-espèce n'est actuellement reconnue, malgré sa vaste aire de répartition à travers le Sahara et la péninsule arabique. Les variations au sein de l'espèce ne sont pas jugées suffisantes pour justifier des subdivisions taxonomiques.

Des études génétiques ont montré que le fennec fait bien partie du genre Vulpes. Son plus proche parent vivant est le renard de Blanford (Vulpes cana), une autre espèce de renard adaptée aux milieux arides. La divergence entre le fennec et le renard de Blanford est estimée à environ 4 à 4,5 millions d'années, une période qui coïncide avec la formation des déserts en Afrique du Nord, suggérant une adaptation parallèle à ces environnements.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

| Nom commun | Fennec |

| Autre nom | Renard du désert |

| English name | Fennec fox Sand fox |

| Español nombre | Fénec |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

| Genre | Vulpes |

| Nom binominal | Vulpes zerda |

| Décrit par | Eberhard August Wilhelm Zimmermann |

| Date | 1780 |

Satut IUCN |  |

Retrouvez à présent une fiche simplifiée du fennec pour les enfants afin qu'eux aussi puissent apprendre à connaître les différentes espèces animales qui peuplent notre planète.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

* Bibliographie

Wacher, T. & Wronski, T. (2015). Vulpes zerda. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T41587A45215415.

Wacher, T. & Wronski, T. (2015). Vulpes zerda. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T41587A45215415.

Wilson, D. E., & Mittermeier, R. A. (eds.) (2009). Handbook of the Mammals of the World. Vol. 1: Carnivores. Lynx Edicions, Barcelona.

Wilson, D. E., & Mittermeier, R. A. (eds.) (2009). Handbook of the Mammals of the World. Vol. 1: Carnivores. Lynx Edicions, Barcelona.

Kingdon, J. (1997). The Kingdon Field Guide to African Mammals. Academic Press.

Kingdon, J. (1997). The Kingdon Field Guide to African Mammals. Academic Press.

Nowak, R. M. (1999). Walker's Mammals of the World. 6th edition. Johns Hopkins University Press.

Nowak, R. M. (1999). Walker's Mammals of the World. 6th edition. Johns Hopkins University Press.

Macdonald, D. W. & Sillero-Zubiri, C. (eds.) (2004). The Biology and Conservation of Wild Canids. Oxford University Press.

Macdonald, D. W. & Sillero-Zubiri, C. (eds.) (2004). The Biology and Conservation of Wild Canids. Oxford University Press.

Larivière, S. (2002). Vulpes zerda. Mammalian Species, (714), 1–5.

Larivière, S. (2002). Vulpes zerda. Mammalian Species, (714), 1–5.

Hayssen, V., Van Tienhoven, A., & Van Tienhoven, M. (1993). Asdell’s Patterns of Mammalian Reproduction: A Compendium of Species-Specific Data. Cornell University Press.

Hayssen, V., Van Tienhoven, A., & Van Tienhoven, M. (1993). Asdell’s Patterns of Mammalian Reproduction: A Compendium of Species-Specific Data. Cornell University Press.

Macdonald, D. (1984). The Encyclopedia of Mammals. Facts on File.

Macdonald, D. (1984). The Encyclopedia of Mammals. Facts on File.