Barasingha (Rucervus duvaucelii)

Le barasingha (Rucervus duvaucelii) est un cervidé que l'on trouve historiquement dans les plaines d'Inde et du Népal. Ce mammifère herbivore est facilement reconnaissable à son pelage brun clair et surtout à ses bois imposants qui se ramifient en plusieurs pointes, d'où son nom local en hindi, "barasingha", signifiant "douze pointes", bien que le nombre puisse varier. Le barasingha, bien que résistant et adapté aux environnements marécageux, est aujourd’hui considéré comme vulnérable en raison de la perte d’habitat et de la pression de la chasse. Symbole de la faune indienne, il incarne l’importance des efforts de conservation pour préserver la biodiversité unique de la région.

© David Vraju - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le barasingha est un cervidé de taille imposante, dont la morphologie se distingue par un corps robuste et une musculature puissante adaptée à la vie dans les prairies humides et marécageuses. Les mâles, généralement plus grands que les femelles, atteignent une hauteur au garrot de 110 à 125 centimètres et un poids variant entre 170 et 270 kilogrammes, tandis que les femelles sont plus légères, oscillant autour de 130 à 145 kilogrammes.

La robe varie du brun clair au brun jaunâtre, devenant plus sombre en hiver, avec parfois une teinte roussâtre en été. Le pelage est dense et peut présenter des marques plus claires sur le ventre et l’intérieur des membres. Les bois, particularité la plus marquante du mâle, peuvent compter de 10 à 14 andouillers, parfois plus, ce qui explique le surnom de "cerf aux douze cors".

Ces bois atteignent souvent une longueur de 70 à 100 centimètres et sont régulièrement renouvelés chaque année après la période de reproduction. Le museau est large, les yeux grands et expressifs, tandis que les oreilles arrondies assurent une vigilance constante. Les membres longs et puissants favorisent des déplacements aisés dans les terrains marécageux. Leur morphologie traduit une parfaite adaptation à un mode de vie semi-aquatique, où force et endurance sont indispensables.

© Vishnu uplc - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

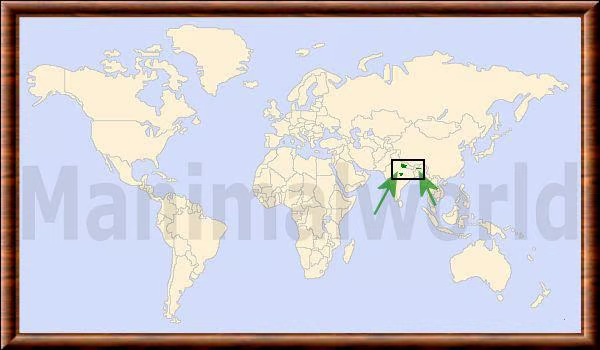

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le barasingha est actuellement présent dans des localités isolées du nord et du centre de l'Inde, ainsi que du sud-ouest du Népal. Il est éteint au Pakistan et au Bangladesh.

Jusqu'au début du XXe siècle, le barasingha était largement réparti dans des zones d'habitat propice à travers la plaine indo-gangétique et les basses terres bordant le sud de l'Himalaya. Son aire de répartition s'étendait autrefois vers l'est à travers le Teraï du sud du Népal, en passant par les Sundarbans, jusqu'à l'Assam. Le barasingha était présent à l'ouest jusqu'à l'Indus, au Pakistan, et au sud jusqu'à la région de la rivière Godavari, dans le centre-est de l'Inde. La seule population connue au Bangladesh se trouvait dans les Sundarbans, où elle est éteinte depuis peut-être un siècle. L'espèce pourrait également avoir été présente dans le nord-est du Bangladesh, compte tenu de sa répartition dans l'Inde adjacente.

L'utilisation de l'habitat diffère entre les populations de barasingha et se reflète dans la morphologie des sabots. Les animaux du centre de l'Inde (Rucervus duvaucelii branderi) occupent une forêt ouverte de sal (Shorea robusta) avec un sous-étage herbeux et des clairières herbeuses; les animaux du nord (Rucervus duvaucelii duvaucelii et Rucervus duvaucelii ranjitsinhi) sont des formes obligatoires des prairies, de véritables résidants des marais, habitant les hautes prairies inondées, et, au Bangladesh, autrefois, autour des mangroves des Sundarbans.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le barasingha est un herbivore strict dont l’alimentation repose sur une grande diversité de plantes adaptées à son habitat humide. Son régime alimentaire est constitué principalement de graminées tendres, de jeunes pousses, de feuilles, mais aussi de plantes aquatiques abondantes dans les zones marécageuses. Ces cervidés broutent de préférence les herbes de hauteur moyenne, souvent dans les plaines inondables riches en végétation nutritive. Ils consomment également des bourgeons, des fruits tombés, des graines et certaines écorces de jeunes arbres lorsque les ressources herbacées se raréfient. Leur dentition robuste, avec des molaires larges et usées en surface, est parfaitement adaptée à l’écrasement des fibres végétales.

Le comportement alimentaire du barasingha varie selon les saisons : durant la mousson, il profite de la croissance abondante des plantes aquatiques, tandis qu’en saison sèche, il se rabat sur des zones de pâturage plus limitées et sur des végétaux ligneux. Sa dépendance aux prairies humides explique sa forte sensibilité à la disparition de ces milieux, car sans eux, sa nourriture principale se raréfie. Par ailleurs, le barasingha joue un rôle écologique essentiel en régulant la végétation et en maintenant l’équilibre entre différentes espèces végétales dans son habitat. En tant qu’herbivore grégaire, son alimentation influe aussi sur la distribution spatiale des autres herbivores partageant son territoire.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

La reproduction du barasingha est marquée par une saison du rut bien définie, qui se déroule principalement de la fin de l'automne au début de l'hiver. Pendant cette période, les mâles développent des comportements territoriaux et vocalisent intensément pour attirer les femelles et intimider les rivaux. Les combats entre mâles sont fréquents et peuvent être violents, impliquant l'utilisation de leurs bois imposants pour établir une dominance. Le mâle dominant forme un harem de femelles, qu'il défend farouchement contre les autres mâles.

La gestation dure environ 240 à 250 jours, soit environ 8 à 8,5 mois. La mise bas a généralement lieu au début de l'automne, coïncidant avec la fin de la saison des pluies, lorsque l'herbe est abondante et que les conditions sont optimales pour l'élevage des jeunes. La femelle donne naissance à un seul faon. Les naissances de jumeaux sont extrêmement rares. Le faon naît avec un pelage tacheté qui lui offre un excellent camouflage dans la végétation dense. Il reste caché dans les hautes herbes pendant les premières semaines de sa vie, et sa mère retourne le nourrir régulièrement. Le jeune est sevré après six à neuf mois, bien qu'il puisse rester près de sa mère pendant un certain temps après le sevrage. La maturité sexuelle est atteinte vers l'âge de deux à trois ans pour les mâles, et un peu plus tôt pour les femelles. Le succès reproducteur du barasingha est étroitement lié à la qualité de son habitat et à la disponibilité de la nourriture, ce qui souligne l'importance de la conservation de leurs écosystèmes.

La longévité du barasingha est comparable à celle des autres cervidés de grande taille. Dans la nature, les individus vivent en moyenne entre 17 et 20 ans, bien que la pression des prédateurs, les maladies et la dégradation de l’habitat réduisent souvent cette durée. En captivité, grâce à l’absence de menaces naturelles et à des soins vétérinaires réguliers, certains spécimens atteignent 22 à 25 ans. Les mâles, soumis à de fortes rivalités et blessures lors des ruts, ont généralement une espérance de vie un peu plus courte que les femelles.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le barasingha est un animal grégaire vivant généralement en hardes, dont la taille varie selon la saison et la disponibilité des ressources. Les groupes comptent souvent de 20 à 40 individus, mais dans certaines zones protégées, on observe des rassemblements dépassant la centaine d’animaux. La structure sociale repose sur une hiérarchie simple : les mâles dominants encadrent le rut, tandis que les femelles et leurs jeunes forment des noyaux stables. Hors période de reproduction, les mâles adultes tendent à mener une existence plus solitaire ou en petits groupes.

Le barasingha est diurne, actif surtout le matin et en fin d’après-midi, périodes durant lesquelles il s’alimente. En milieu marécageux, il se déplace aisément dans l’eau peu profonde, ce qui lui confère une protection relative contre certains prédateurs terrestres. La communication entre individus repose sur un éventail de signaux visuels, vocaux et olfactifs. Les mâles émettent des brames puissants pendant le rut, tandis que des grognements ou reniflements servent à maintenir la cohésion sociale. En cas de menace, l’animal fuit par bonds puissants, exploitant ses membres longs et musclés. Ce comportement collectif, associé à sa vigilance constante, constitue une stratégie de survie efficace dans des environnements ouverts. Toutefois, sa dépendance aux zones humides le rend vulnérable face aux modifications de l’habitat.

© Greg Easton - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Les prédateurs naturels du barasingha, bien qu'ils aient diminué en nombre et en impact en raison de la perte d'habitat et des activités humaines, jouent un rôle crucial dans l'équilibre de leur écosystème. Le principal prédateur de cet herbivore est le tigre du Bengale (Panthera tigris tigris). Ces grands félins, qui partagent historiquement l'habitat des plaines et des marais avec le barasingha, sont capables de chasser des proies de grande taille. Leurs tactiques de chasse, souvent basées sur l'embuscade, sont particulièrement efficaces dans la végétation dense des marécages. Les tigres ciblent généralement les individus les plus jeunes, les plus âgés ou les plus faibles du troupeau.

Outre le tigre, le dhole (Cuon alpinus) peut également représenter une menace. Ces canidés sociaux chassent en meute et peuvent s'attaquer à des proies plus grandes qu'eux. Bien que le barasingha adulte et en bonne santé soit difficile à abattre pour une meute de dholes, ils peuvent réussir à harceler et à épuiser des individus, en particulier les jeunes. Dans une moindre mesure, le léopard indien (Panthera pardus fusca) peut aussi s'attaquer aux jeunes faons, bien qu'il préfère généralement des proies plus petites. Le crocodile des marais (Crocodylus palustris) est un autre prédateur potentiel dans les habitats aquatiques du barasingha. Les jeunes individus qui s'aventurent près des points d'eau peuvent devenir des proies faciles pour ces reptiles.

La pression de la prédation joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé des populations de barasinghas, car elle contribue à éliminer les individus malades ou faibles. Cependant, la fragmentation de l'habitat et la diminution des populations de proies ont entraîné une augmentation des conflits entre les prédateurs et les humains, et une déstabilisation de l'équilibre écologique.

© rwcannon57 - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le barasingha a toujours eu une répartition inégale, rendant l'espèce vulnérable à l'extinction locale en raison de la conversion de son habitat, principalement entre les années 1930 et 1960. L'empiètement agricole et la destruction des zones humides, autrefois considérées comme inutiles, ont fragmenté son habitat. La lutte contre le paludisme dans la région de l'arc du Teraï, en Inde, a favorisé une forte croissance démographique humaine, transformant ainsi les plaines fertiles en terres agricoles.

La dégradation de l'habitat continue, même dans les zones protégées. La coupe de bois et de graminées, ainsi que la modification de la dynamique des rivières due aux activités humaines, sont des menaces constantes. De plus, de mauvaises pratiques de gestion dans les zones protégées, comme les brûlages non contrôlés et le hersage, dégradent les prairies et favorisent la prolifération de mauvaises herbes. Le pâturage par le bétail domestique est également un problème majeur, bien que son impact direct sur le barasingha ne soit pas entièrement documenté. La maîtrise de ce pâturage a pourtant permis le rétablissement de certaines populations de barasingha dans le passé.

En plus de ces menaces, le braconnage pour la viande et les bois demeure un risque important, surtout pour les populations vivant en dehors des zones protégées. Bien que sa viande ne soit pas considérée comme un mets délicat, la chasse a été un facteur clé de l'extinction nationale du barasingha au Bangladesh. L'isolement des populations dans de petits fragments d'habitat augmente le risque d'extinction due à des événements fortuits, comme les maladies ou les conditions météorologiques extrêmes.

© Rohit Ravi - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le barasingha est considéré comme une espèce menacée. Il est actuellement inscrit dans la catégorie "Vulnérable" (VU) sur la Liste rouge de l'IUCN et apparaît également en Annexe I de la CITES.

La conservation du barasingha repose principalement sur la protection des aires protégées. Ces zones sont essentielles pour l'espèce, car son habitat naturel, les plaines bien arrosées, est également propice à l'agriculture et à la pression humaine. Le contrôle des activités humaines, telles que la collecte de bois de chauffage et de fourrage, représente un défi majeur dans ces zones, d'où la nécessité d'une gestion intensive et participative. Les troupeaux en dehors de ces aires sont rares, petits et dispersés, ce qui les rend plus vulnérables.

Pour assurer la survie du barasingha, plusieurs mesures sont cruciales. Il faut d'abord lutter contre le braconnage, en impliquant les communautés locales, et freiner la dégradation de l'habitat due à la fragmentation et à la surexploitation. La gestion des zones où les cerfs se dispersent vers les terres agricoles est également importante. De plus, il est essentiel de maintenir des pratiques de gestion de l'habitat comme les brûlis contrôlés et de réduire le pâturage du bétail domestique dans les zones protégées. Ces plans de gestion doivent être adaptés à chaque région, étant donné les causes locales des menaces.

L'établissement de populations supplémentaires est une priorité pour les sous-espèces dont les effectifs sont très faibles, afin de réduire le risque d'extinction. Des projets de réintroduction sont en cours, notamment au Népal, pour renforcer des populations existantes et en créer de nouvelles. Par exemple, des cerfs de la réserve faunique de Suklaphanta sont transférés vers le parc national de Bardia. Des actions de conservation ont déjà prouvé leur efficacité, comme au parc national de Kanha, où l'habitat a été étendu et protégé, favorisant ainsi la population de cerfs.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)L'histoire taxonomique du barasingha est complexe et a fait l'objet de plusieurs révisions au fil des ans, reflétant les progrès de la génétique et de la phylogénie. L'espèce a été initialement décrite par le naturaliste français Alfred Duvaucel au début du XIXe siècle, d'où son nom spécifique. La description officielle a été publiée par Georges Cuvier en 1823, qui l'a nommée Cervus duvaucelii. Pendant une longue période, l'espèce a été classée dans le genre Cervus, le même genre que le cerf élaphe, en raison de certaines similitudes morphologiques. Cependant, des études ultérieures, basées sur l'analyse génétique et l'examen détaillé de la morphologie crânienne et des bois, ont montré que le barasingha est plus étroitement lié à d'autres espèces asiatiques. Cela a conduit à son déplacement vers le genre Rucervus.

L'histoire taxonomique du barasingha est également marquée par la reconnaissance de plusieurs sous-espèces, chacune ayant sa propre histoire et ses propres caractéristiques :

- Rucervus duvaucelii duvaucelii : La sous-espèce nominale. C'est celle que l'on trouve dans les plaines du nord de l'Inde et du Népal, particulièrement adaptée aux habitats de marécages.

- Rucervus duvaucelii branderi † : Le barasingha des hautes terres, vivait dans les forêts mixtes de l'Inde centrale et est maintenant éteinte.

- Rucervus duvaucelii ranjitsinhi : Le barasingha du nord-est, a une répartition isolée dans l'Assam et est considérée comme la plus menacée des sous-espèces restantes.

La distinction entre ces sous-espèces est cruciale pour les efforts de conservation, car elles représentent des unités de gestion distinctes avec des priorités spécifiques. La révision du genre Cervus pour inclure Rucervus a permis de mieux comprendre les relations évolutives entre les cervidés d'Asie. Les données génétiques ont révélé une divergence ancienne entre le barasingha et les autres membres du genre Cervus, justifiant la création d'un genre distinct. La communauté scientifique continue de surveiller la taxonomie et la classification de l'espèce pour s'assurer que les efforts de conservation sont basés sur les données les plus précises et les plus récentes.

© Cheryl Rosenfeld - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)| Nom commun | Barasingha |

| Autre nom | Cerf de Duvaucel |

| English name | Barasingha Swamp deer |

| Español nombre | Barasinga Ciervo de los pantanos |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Cervinae |

| Genre | Rucervus |

| Nom binominal | Rucervus duvaucelii |

| Décrit par | Georges Cuvier |

| Date | 1823 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Duckworth, J.W., & Timmins, R.J. (2020). Rucervus duvaucelii. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T4266A50195167.

Duckworth, J.W., & Timmins, R.J. (2020). Rucervus duvaucelii. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T4266A50195167.

Goyal, S.P., & Chauhan, N.P.S. (2001). Ecology and behaviour of swamp deer (Cervus duvauceli) in Kanha National Park, India. Journal of Zoology, 254(3), 353-360.

Goyal, S.P., & Chauhan, N.P.S. (2001). Ecology and behaviour of swamp deer (Cervus duvauceli) in Kanha National Park, India. Journal of Zoology, 254(3), 353-360.

Groves, C., & Grubb, P. (2011). Ungulate Taxonomy. Johns Hopkins University Press.

Groves, C., & Grubb, P. (2011). Ungulate Taxonomy. Johns Hopkins University Press.

Pitman, M.R., et al. (2019). Phylogenetic relationships and evolutionary history of the swamp deer (Rucervus duvaucelii). Molecular Phylogenetics and Evolution, 135, 106-118.

Pitman, M.R., et al. (2019). Phylogenetic relationships and evolutionary history of the swamp deer (Rucervus duvaucelii). Molecular Phylogenetics and Evolution, 135, 106-118.

Nowak, R.M. (1999). Walker’s Mammals of the World (6th ed.). Johns Hopkins University Press.

Nowak, R.M. (1999). Walker’s Mammals of the World (6th ed.). Johns Hopkins University Press.

Macdonald, D. (2009). The Princeton Encyclopedia of Mammals. Princeton University Press.

Macdonald, D. (2009). The Princeton Encyclopedia of Mammals. Princeton University Press.