- Accueil

- Castoridae

Castoridae

La famille des castoridés (Castoridae) regroupe les castors, des mammifères rongeurs semi-aquatiques connus pour leur mode de vie singulier et leur influence profonde sur les écosystèmes. Ces animaux sont réputés pour leur capacité à modifier leur environnement grâce à la construction de barrages et de huttes en bois, transformant ainsi rivières et marécages en véritables zones humides favorables à une grande diversité d’espèces. Leur rôle écologique est si déterminant qu’ils sont considérés comme des "ingénieurs des écosystèmes". La famille compte principalement deux espèces actuelles auxquelles s’ajoutent de nombreuses espèces fossiles. Leur histoire évolutive témoigne d’une adaptation remarquable à la vie aquatique et à une alimentation spécialisée, faisant des castoridés un groupe emblématique de la faune boréale et tempérée de l’hémisphère nord.

Auteur original: Martin, Horace T

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)Les castoridés se distinguent par une morphologie parfaitement adaptée à la vie aquatique et terrestre. Leur corps trapu, robuste et fusiforme facilite la nage, tandis que leur fourrure dense et imperméable les protège du froid. L’un des traits les plus caractéristiques est leur queue large et plate, couverte d’écailles, qui sert à la fois de gouvernail lors de la nage, de réserve de graisse et d’outil de communication par des frappements sonores sur l’eau en cas de danger. Leurs pattes postérieures sont palmées, renforçant leur capacité natatoire, alors que les pattes antérieures, plus mobiles, leur permettent de manipuler branches et troncs avec une dextérité surprenante.

Leur dentition est typique des rongeur, avec des incisives proéminentes, orange en raison d’une forte teneur en fer, qui poussent continuellement et s’affûtent grâce à l’usage intensif du bois. Les castors mesurent généralement entre 80 et 100 cm de longueur, auxquels s’ajoute une queue d’environ 30 cm. Leur poids peut atteindre 30 kg, voire plus pour certains individus. Les yeux et les narines, situés haut sur la tête, permettent une respiration et une vision optimales lorsqu’ils nagent partiellement immergés. Enfin, leur museau abrite des valves nasales et auriculaires qui se ferment sous l’eau, évitant toute infiltration. Ces adaptations combinées expliquent leur succès écologique dans des environnements variés.

Source photos

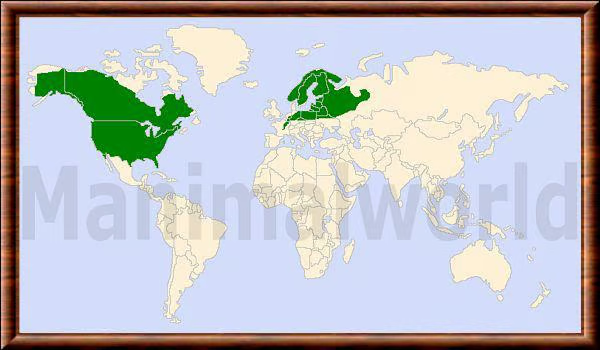

La répartition des deux espèces de castors vivantes est distincte et couvre de vastes régions. Le castor d'Europe est présent en Eurasie, son aire de répartition s'étend de l'ouest de la France et de la péninsule ibérique jusqu'à la Sibérie et à certaines parties de la Mongolie. Après avoir été presque éteint en Europe au début du XXe siècle à cause de la surchasse, sa population a connu un remarquable rétablissement grâce à des programmes de protection et de réintroduction. On le trouve aujourd'hui en France, en Belgique, en Allemagne, en Pologne, en Scandinavie, et dans les pays baltes, ainsi que dans les régions occidentales de la Russie. Le castor du Canada, quant à lui, occupe la majeure partie de l'Amérique du Nord. Son aire de répartition s'étend de l'Alaska et du Canada jusqu'au nord du Mexique, englobant les États-Unis continentaux. Son territoire s'étend sur des climats variés, des régions froides et boréales aux zones plus tempérées. Les deux espèces ont une distribution discontinue, ce qui signifie qu'elles ne sont pas présentes partout dans ces vastes zones, leur présence étant déterminée par la disponibilité d'habitats adéquats.

L'habitat des castors est directement lié à la présence de sources d'eau douce. Ils privilégient les milieux aquatiques à courant lent ou modéré, tels que les rivières, les ruisseaux, les lacs, les étangs et les zones humides. L'eau est essentielle à leur survie, car elle leur offre une protection contre les prédateurs. Les castors construisent leurs huttes, qui sont leurs maisons, et leurs barrages pour maintenir un niveau d'eau constant et profond. Cela permet de cacher l'entrée de leur hutte sous l'eau et de protéger leur réserve de nourriture du gel. Ils nécessitent également la proximité d'une végétation abondante, notamment des arbres feuillus comme le peuplier, le saule, le tremble, le bouleau et l'érable, qui leur fournissent de la nourriture (l'écorce et le cambium) et du matériel de construction (les branches). Les zones avec un sous-bois dense leur sont également favorables pour la protection et l'alimentation. La capacité des castors à modifier leur environnement en créant des étangs et des zones humides leur permet de coloniser de nouveaux territoires et de s'adapter à une grande variété d'environnements, pourvu que les conditions de base (eau et nourriture) soient réunies.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'alimentation des castors est exclusivement herbivore. Leur régime est diversifié et varie en fonction des saisons et des ressources disponibles dans leur environnement. En été, ils consomment une grande variété de végétaux tendres comme les herbes, les plantes aquatiques, les feuilles, les bourgeons et les racines. Ils se nourrissent aussi de plantes cultivées, notamment des cultures proches des cours d'eau. En automne, les castors se préparent pour l'hiver en constituant des réserves alimentaires. Ils coupent de nombreuses branches d'arbres feuillus tels que le saule, le peuplier, l'érable et le tremble. Ces branches sont ensuite stockées au fond de l'eau, à proximité de l'entrée de leur hutte, où elles sont protégées par le froid et le barrage. C'est cette réserve qui leur servira de nourriture tout au long de l'hiver. Les castors se nourrissent alors de l'écorce, du cambium (couche nutritive juste sous l'écorce) et des rameaux de ces arbres.

Bien que leur réputation d'abatteurs d'arbres soit bien connue, ils ne mangent pas le bois lui-même, mais se concentrent sur cette couche nutritive. Les castors ont un système digestif adapté à la digestion de la cellulose, un composant majeur des plantes. Ils sont également connus pour leur capacité à ingérer du castoréum (sécrétion de leurs glandes anales) pour récupérer des bactéries intestinales essentielles, garantissant une meilleure digestion.

© Vissi Power - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)La reproduction chez le castor est marquée par une forte monogamie et une structure familiale stable. Les couples se forment pour la vie et cohabitent avec leurs petits des années précédentes, formant des colonies de 4 à 8 individus. La saison des amours a lieu entre janvier et mars, avec une gestation d’environ 105 jours. Les femelles donnent naissance à 1 à 6 petits, appelés "castoreaux", qui naissent aveugles et sans fourrure. Ces derniers sont allaités pendant 6 à 8 semaines et restent sous la protection de leurs parents pendant deux ans, apprenant les techniques de construction et de survie.

Les castoreaux atteignent leur maturité sexuelle vers 2 à 3 ans, mais quittent généralement le groupe familial avant cet âge pour éviter la consanguinité. Les parents marquent leur territoire avec du castoréum, une sécrétion odorante produite par des glandes situées près de la base de la queue, qui sert à communiquer leur statut reproducteur et à dissuader les intrus. Cette organisation sociale complexe et la coopération au sein de la famille sont des facteurs clés de leur succès évolutif.

© Ken Mateik - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Les castors vivent en petites unités familiales (souvent nommées "colonies" par erreur) qui sont généralement composés d'un couple adulte avec la portée de l'année (ou antérieure), et éventuellement un adulte ou plus ayant plus de 24 mois. Les subadultes ne se reproduisent généralement pas. Le système social des castors est unique chez les rongeurs. Chaque famille occupe un territoire individuel discret. Dans les latitudes septentrionales, les mâles et les femelles sont monogames et leurs relations sont de longue durée. Leur vie familiale est exceptionnellement stable, elle est fondée sur un taux de naissance faible (une portée de 1 à 5 petits par an chez le castor d'Europe et jusqu'à 8 chez son cousin américain), une longévité importante, et des soins aux petits de qualité. Dans la hiérarchie de la cellule familiale, les adultes dominent les jeunes et ces derniers dominent les petits, chacun indiquant son statut par l'intermédiaire de sons, de postures et de gestes. Les agressions entre individus sont relativement rares.

Pour communiquer, les castors utilisent des marques odorantes qu'ils placent fréquemment aux abords des plans d'eau occupés par leur famille. Les marques du castor du Canada sont déposées sur des petits monticules de matériaux récupérés sous l'eau et laissés sur la berge, alors que le castor d'Europe met ses marques directement sur le sol. L'odeur, produite par les glandes piriformes exsudant le "castoréum" et par les sécrétions anales, est âcre et musquée. Bien que tous les membres de la famille participent au marquage, les mâles adultes déposent le plus de marques. Celles-ci sont plus intenses au printemps et fournissent probablement des informations sur la famille résidente pour repousser les individus isolés et les familles adjacentes.

Les castors communiquent également en frappant leur queue sur l'eau. Les adultes utilisent cette technique plus souvent que les juvéniles, généralement quand ils repèrent quelque chose d'anormal. Ce claquement constitue un avertissement pour les autres membres de la famille qui plongent rapidement au fond de l'eau et peut éventuellement effrayer les prédateurs.

Auteur: John James Audubon

CC0 (Domaine public)

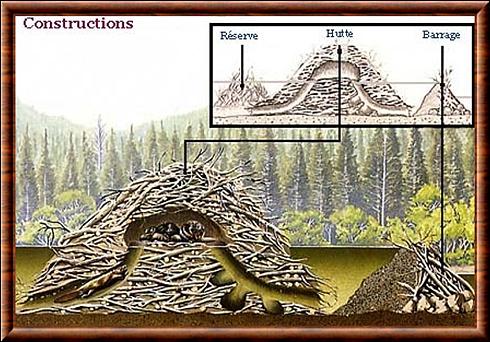

CC0 (Domaine public)Avec leurs constructions, les castors modifient l'environnement de manière à obtenir une protection optimale face aux prédateurs, une meilleure stabilité pour leur habitat et une exploitation plus efficace des ressources alimentaires. La construction des canaux est l'activité architecturale des castors la moins complexe et sans doute la plus ancienne. Ils utilisent leurs pattes avant pour prélever de la boue et des sédiments au fond des rivières peu profondes et dans les pistes boueuses. Un dragage et un dépôt de matériaux répétés créent un canal permettant aux castors de rester dans l'eau lorsqu'ils passent d'une mare à l'autre. Cette pratique est plus fréquente en été, lorsque le niveau de l'eau est bas et quand tous les membres de la famille peuvent participer.

Les barrages sont placés en travers des cours d'eau pour retenir l'eau. Ceux-ci sont fabriqués à base de boue, de pierres, de bâtons et de branchages. Dans les régions septentrionales, les plans d'eau ainsi créés rendent les huttes des castors plus efficaces contre les prédateurs et leur permettent d'utiliser des aliments plus éloignés et plus volumineux. Ces constructions doivent également être suffisamment profondes pour que la famille puisse nager sous l'eau, du terrier au stock d'aliments. Le bruit de l'eau qui s'écoule et les repères visuels incitent les castors à construire des barrages. Pour ce faire, ils utilisent leurs pattes antérieures agiles pour racler la boue, les petits galets et la terre du fond des cours d'eau et transportent les matériaux vers la digue. Les bâtons et les branchages sont emmenés avec les incisives vers la retenue. Les branches constituent l'ossature du barrage et retiennent la boue et les brindilles. Les animaux continuent d'apporter de la boue et des branchages de manière à allonger et élever de plus en plus le barrage. Certains peuvent atteindre jusqu'à 3 m de haut et 100 m de long.

La construction des digues est plus intense en période de crues, surtout au printemps et en automne, même si des matériaux peuvent être rajoutés toute l'année. Les adultes et les juvéniles participent à la construction, les femelles étant plus actives que les mâles, notamment la femelle adulte d'une famille.

Source: Natagora Entre-Sambre-et-Meuse

Di-no license (Licence inconnue)

Di-no license (Licence inconnue)Malgré leur taille et leurs adaptations défensives, les castors ont plusieurs prédateurs naturels, qui varient en fonction de leur aire de répartition. Leurs principaux ennemis sont des animaux carnivores capables de les attaquer, surtout lorsqu'ils sont sur la terre ferme.

En Amérique du Nord, les prédateurs du castor du Canada incluent le loup gris (Canis lupus), le puma (Puma concolor), l'ours noir d'Amérique (Ursus americanus) et le lynx du Canada (Lynx canadensis). En Eurasie, le castor d'Europe est chassé par le loup d'Eurasie (Canis lupus lupus) et le lynx commun (Lynx lynx). Les ours bruns (Ursus arctos) peuvent également s'attaquer aux castors. Les petits castoreaux, plus vulnérables, sont la cible de prédateurs plus petits tels que le coyote (Canis latrans), le renard roux (Vulpes vulpes), la loutre d'Europe (Lutra lutra) et la loutre de rivière (Lontra canadensis) et les grands rapaces.

Pour se défendre, les castors comptent sur leur environnement aquatique. Leurs huttes, dont l'entrée est sous l'eau, sont une protection efficace contre les prédateurs terrestres. Lorsqu'ils sont en danger sur l'eau, ils alertent les autres membres de la colonie en claquant leur queue sur la surface de l'eau, créant un bruit puissant qui s'entend de loin. Ce comportement permet à tous les castors de se réfugier rapidement à l'intérieur de leur hutte ou dans des tunnels subaquatiques. Cependant, leur plus grand ennemi historique a été l'homme, chassé pour sa fourrure et pour le castoréum, une substance utilisée en parfumerie et en médecine traditionnelle.

© Caillie Mutterback - CBC.ca

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Les constructions des castors, et leurs inondations peuvent entraîner des dégâts aux constructions humaines, d'où le risque de conflits. Leur mode de vie et d'alimentation peut également entrer en conflit avec les pratiques sylvicoles ou agricoles, car le castor ne dédaigne pas manger dans les champs quand ils sont cultivés près d'une berge.

La chasse est la principale menace pesant sur les castors. Ils sont faciles à piéger et l'homme les chasse depuis l'Antiquité pour sa fourrure, sa viande et la substance huileuse sécrétée par les glandes sexuelles situées en dessous de la queue, appelée castoréum. Cette chasse les a conduits à l'extinction sur une grande partie de leur aire naturelle de répartition avant même le milieu du XXe siècle. Alors que le castor avait déjà presque disparu en Europe de l'Ouest, aux XVIIIe et XIXe siècles, la demande de fourrure se reporte vers le castor du Canada qui est aussi chassé pour son castoréum par les trappeurs, au point qu'il a rapidement disparu d'une grande partie de l'Amérique du Nord. L'impact écologique de sa disparition a déclenché le lancement de programmes de réintroduction, qui lui ont permis de réintégrer certaines zones desquelles il avait disparu.

Dans de nombreux pays, il pâtit de sa ressemblance avec le ragondin et avec le rat musqué, espèces invasives et considérées comme nuisibles car dégradant fortement les berges. Il est parfois empoisonné par les appâts empoisonnés destinés à éliminer les rats musqués. Des mesures permettant de protéger les castors de ces appâts sont actuellement en court.

© Ryan Hodnett - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique des Castoridae est fascinante et remonte à une époque lointaine, révélant une diversité d'espèces disparues bien plus grande que celle que nous connaissons aujourd'hui. La famille des Castoridae a été décrite pour la première fois par le naturaliste allemand Wilhelm Hemprich en 1820, et depuis, sa classification a évolué au gré des découvertes paléontologiques et des analyses génétiques.

Initialement, la famille était plus vaste et comptait de nombreuses espèces fossiles. Au fil du temps, la lignée a connu un déclin progressif, notamment dû à des changements climatiques et à la compétition avec d'autres rongeurs. La classification de McKenna et Bell (1997), une référence en mammalogie, a divisé les Castoridae en deux sous-familles principales : les Castoroidinae (éteints) et les Castorinae. Les Castoroidinae, souvent appelés "castors géants", étaient particulièrement impressionnants. Le genre Castoroides, par exemple, qui a vécu durant le Pléistocène en Amérique du Nord, mesurait plus de 2 mètres de long et pesait jusqu'à 100 kg, soit la taille d'un petit ours. Contrairement aux castors modernes, ces géants ne construisaient pas de barrages et possédaient des dents incisives différentes, ce qui suggère qu'ils se nourrissaient d'une manière différente. Ils ont disparu à la fin du Pléistocène.

Une autre sous-famille aujourd'hui éteinte, les Palaeocastorinae, regroupait des espèces de castors qui étaient principalement fouisseuses. Ces "castors de terrier" creusaient des terriers en spirale, une adaptation unique en son genre qui les distinguait des espèces aquatiques. Le genre Palaeocastor en est un parfait exemple. Ces espèces éteintes illustrent la grande diversité morphologique et comportementale que la famille des castoridés a connue.

La sous-famille des Castorinae, quant à elle, a donné naissance au genre Castor, le seul genre survivant de la famille aujourd'hui. Le genre Castor a été décrit par Carl Linnaeus en 1758, avec l'espèce Castor fiber (le castor d'Europe). Le castor du Canada (Castor canadensis), a été décrit plus tard par Heinrich Kuhl en 1820. Pendant longtemps, ces deux espèces ont été considérées comme une seule, mais des différences morphologiques, comportementales et surtout génétiques (chromosomes) ont finalement confirmé leur statut d'espèces distinctes. Les deux espèces, bien qu'elles se ressemblent beaucoup, ne peuvent pas s'accoupler entre eux, ce qui renforce l'idée de leur divergence évolutive. L'histoire taxonomique des castors met en évidence leur long voyage évolutif, passant d'une famille diversifiée de rongeurs, incluant des espèces géantes et fouisseuses, à la survivance de seulement deux espèces aujourd'hui, les "ingénieurs" qui façonnent encore nos paysages aquatiques.

© Andrae Scholz - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)La famille des Castoridae compte aujourd’hui deux espèces vivantes, mais elle était jadis beaucoup plus diversifiée. L’espèce la plus répandue est le castor du Canada (Castor canadensis), présent en Amérique du Nord. Il occupe une grande variété d’habitats aquatiques, des forêts boréales du Canada aux zones tempérées des États-Unis. Cette espèce a également été introduite en Europe, notamment en Finlande et en Russie, où elle coexiste parfois avec le castor d'Europe, bien que leur reproduction croisée soit impossible.

Le castor d'Europe (Castor fiber), quant à lui, est originaire du Vieux Continent et s’étend de la France jusqu’à la Russie. Longtemps menacé d’extinction à cause de la chasse intensive, il a survécu dans de petits refuges et bénéficie aujourd’hui de programmes de réintroduction réussis dans de nombreux pays européens.

Outre ces deux espèces actuelles, la famille des Castoridae inclut plusieurs genres fossiles qui illustrent sa grande diversité passée. Parmi eux, Castoroides, déjà mentionné comme le castor géant du Pléistocène, et Palaeocastor, célèbre pour ses terriers fossiles en spirale retrouvés en Amérique du Nord. Trois autres genres moins connus grandissent également cette famille : Agnotocastor, Steneofiber et Trogontherium. Ces espèces disparues témoignent d’une évolution marquée par des adaptations variées aux milieux aquatiques et terrestres.

Ainsi, la famille des Castoridae, aujourd’hui réduite à deux représentants, est l’héritière d’une lignée autrefois florissante et écologiquement influente, qui continue de jouer un rôle majeur dans les paysages aquatiques et forestiers de l’hémisphère nord.

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Rodentia |

| Famille | Castoridae |

| Décrit par | Wilhelm Friedrich Hemprich |

| Date | 1820 |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Animaux du monde entier - Les rongeurs (1986). Éditeur: David W. MacDonald. Éditions Equinox.

Animaux du monde entier - Les rongeurs (1986). Éditeur: David W. MacDonald. Éditions Equinox.

Wilson, D. E., & Reeder, D. M. (eds.). (2005). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. 3rd edition. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Wilson, D. E., & Reeder, D. M. (eds.). (2005). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. 3rd edition. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Linnaeus, C. (1758). Systema Naturae, 10e édition. Stockholm : Laurentius Salvius.

Linnaeus, C. (1758). Systema Naturae, 10e édition. Stockholm : Laurentius Salvius.

Kuhl, H. (1820). Beitrage zur Zoologie und vergleichenden Anatomie. Frankfurt am Main : Hermannsche Buchhandlung.

Kuhl, H. (1820). Beitrage zur Zoologie und vergleichenden Anatomie. Frankfurt am Main : Hermannsche Buchhandlung.

Rybczynski, N. (2007). Castorid phylogenetics: implications for the evolution of swimming and tree-exploitation in beavers. Journal of Mammalogy, 88(4), 1009-1027.

Rybczynski, N. (2007). Castorid phylogenetics: implications for the evolution of swimming and tree-exploitation in beavers. Journal of Mammalogy, 88(4), 1009-1027.

Lavrov, A. V., & Orlov, V. N (1973). Comparative karyology of the European and Canadian beaver (Castor fiber L. and Castor canadensis Kuhl.). Zeitschrift für Säugetierkunde, 38, 251-255.

Lavrov, A. V., & Orlov, V. N (1973). Comparative karyology of the European and Canadian beaver (Castor fiber L. and Castor canadensis Kuhl.). Zeitschrift für Säugetierkunde, 38, 251-255.

Macdonald, D. W., & Tattersall, F. H. (2001). Beavers (Castor spp.) and their role in habitat management. Mammal Review, 31(3-4), 311-326.

Macdonald, D. W., & Tattersall, F. H. (2001). Beavers (Castor spp.) and their role in habitat management. Mammal Review, 31(3-4), 311-326.

Müller-Schwarze, D. (2011). The Beaver: Natural History of a Wetlands Engineer. Cornell University Press.

Müller-Schwarze, D. (2011). The Beaver: Natural History of a Wetlands Engineer. Cornell University Press.

Lewis, H. M. (1868). The American Beaver and His Works.

Lewis, H. M. (1868). The American Beaver and His Works.

Luglia, R. (2025). Vivre en castor - Histoires de cohabitations et de réconciliation. Éditions Quae.

Luglia, R. (2025). Vivre en castor - Histoires de cohabitations et de réconciliation. Éditions Quae.

Le Louarn, H. & Quéré, J.-P. (2011). Les rongeurs de France. INRA Éditions.

Le Louarn, H. & Quéré, J.-P. (2011). Les rongeurs de France. INRA Éditions.

Halley, D. J., & Rosell, F. (2002). The beaver’s reconquest of Eurasia: status, population development and management of a conservation success. Mammal Review, 32(3), 153-178.

Halley, D. J., & Rosell, F. (2002). The beaver’s reconquest of Eurasia: status, population development and management of a conservation success. Mammal Review, 32(3), 153-178.

Hugueney, M., & Escarguel, G. (2006). Fossil beavers from the Oligocene and Miocene of Europe: systematics and palaeoecology. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 238(1-4), 253-280.

Hugueney, M., & Escarguel, G. (2006). Fossil beavers from the Oligocene and Miocene of Europe: systematics and palaeoecology. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 238(1-4), 253-280.

Castor d'Europe: Harald Olsen - Wikimedia Commons /

Castor d'Europe: Harald Olsen - Wikimedia Commons /  CC-BY-SA

CC-BY-SA