Loup gris commun (Canis lupus lupus)

Le loup gris commun (Canis lupus lupus) est la sous-espèce la plus répandue du loup gris (Canis lupus), et l’une des figures emblématiques de la faune sauvage d’Eurasie. Ce canidé, jadis largement répandu à travers l'hémisphère nord, a vu sa population décliner drastiquement en raison de la persécution humaine et de la perte d'habitat. Cependant, des efforts de conservation récents ont permis un certain retour dans plusieurs régions. Craint, respecté, parfois diabolisé, il occupe une place importante dans les cultures et les mythologies européennes. Le loup gris commun est également appelé loup d'Eurasie.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le loup gris commun présente une morphologie caractéristique qui reflète son adaptation au statut de prédateur endurant. De grande taille, il mesure entre 100 et 160 cm de longueur, avec une queue touffue d’environ 30 à 50 cm, pour une hauteur au garrot allant de 65 à 85 cm. Le poids varie selon les régions, les mâles adultes pesant en moyenne entre 30 et 50 kg, parfois jusqu’à 60 kg, tandis que les femelles sont légèrement plus légères.

Le pelage est dense et fourni, avec une coloration typiquement grise mêlée de tons bruns, noirs ou crème, bien que des variations régionales existent, allant du blanc au presque noir. Cette toison épaisse offre une excellente protection contre le froid des hivers rigoureux d’Europe de l’Est, de Scandinavie ou de Russie. La tête est massive, dotée d’un museau allongé, de puissantes mâchoires comportant 42 dents, et de sens aiguisés, notamment l’ouïe et l’odorat. Les yeux, généralement ambrés à jaunes, confèrent au loup un regard perçant. Les pattes longues et robustes, munies de coussinets adaptés à la neige ou à des terrains accidentés, permettent une grande endurance au trot.

Morphologiquement, le loup gris commun se distingue des chiens par sa silhouette plus élancée, sa queue toujours abaissée en marche, et un port d’oreilles généralement rigide. Cette constitution robuste mais souple en fait un chasseur d’exception, capable de survivre dans des environnements variés allant des steppes aux forêts boréales.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le loup gris commun possède l’une des aires de répartition les plus vastes parmi les carnivores terrestres, bien que celle-ci ait été fortement réduite au cours des derniers siècles. Historiquement, il occupait presque toute l’Eurasie, depuis l’Europe de l’Ouest jusqu’à la Sibérie orientale, et du cercle arctique jusqu’au Moyen-Orient et à l’Asie centrale. Cependant, la persécution humaine, la fragmentation de l’habitat et la raréfaction des proies ont entraîné sa disparition de nombreuses régions, notamment en Europe occidentale, où il a été éradiqué dans la majorité des pays entre le XIXe et le milieu du XXe siècle. Depuis les années 1990, une recolonisation progressive est en cours grâce aux politiques de protection, à l’augmentation des populations d’ongulés sauvages et à la connectivité des milieux forestiers. Aujourd’hui, Canis lupus lupus est présent de façon continue en Russie, Biélorussie, Ukraine, Pologne, les pays baltes, Scandinavie, mais aussi en Europe centrale (Slovaquie, République tchèque, Allemagne), dans les Balkans, et en expansion vers la France, l’Italie, l’Espagne et la Belgique. En Asie, il est largement répandu en Sibérie, au Kazakhstan, en Mongolie et dans certaines parties du nord de la Chine.

Concernant son habitat, le loup gris commun montre une remarquable capacité d’adaptation. Il fréquente divers milieux : forêts boréales, steppes, toundra, montagnes, forêts mixtes et même zones semi-désertiques. Il privilégie toutefois les zones riches en proies, faiblement peuplées par l’homme, avec des refuges boisés ou escarpés favorisant la discrétion. Dans les régions anthropisées, il tend à adopter un comportement plus nocturne et évite les zones agricoles intensives. Son retour dans des paysages ruraux européens souligne sa résilience et sa faculté à coexister avec des habitats fortement modifiés.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le loup gris commun est un carnivore opportuniste à tendance hypercarnivore, ce qui signifie que plus de 70 % de son alimentation provient de proies animales. Son régime alimentaire varie selon les régions et la disponibilité des ressources, mais il repose en majorité sur les ongulés sauvages. Les proies principales incluent le cerf élaphe, le chevreuil, le sanglier, l’élan d'Europe et, en Sibérie, le renne sauvage. Lorsqu’il vit à proximité de l’activité humaine, le loup peut également s’attaquer aux troupeaux domestiques (moutons, chèvres), ce qui explique de nombreux conflits avec les éleveurs.

Le loup chasse souvent en meute, ce qui lui permet d’abattre des proies plus grandes que lui, mais il peut aussi se nourrir seul de gibier de petite taille comme les lièvres, les oiseaux ou les rongeurs. Il consomme également des carcasses d’animaux morts, notamment durant l’hiver, ce qui en fait aussi un charognard occasionnel.

Le loup gris commun ne dédaigne pas les fruits, baies ou racines en complément, bien que cela reste marginal. Lorsqu’il tue une grande proie, la meute peut en consommer plusieurs jours durant, stockant parfois les restes sous la neige ou dans des cachettes. Grâce à son système digestif efficace, le loup peut supporter de longues périodes de jeûne suivies d’une ingestion massive de nourriture (jusqu’à 9 kg en une fois). Cette flexibilité alimentaire a largement contribué à sa résilience écologique. L’étude des contenus stomacaux ou des excréments permet d’établir la composition de son régime, qui reflète l’état local de la biodiversité. En somme, le loup gris commun est un prédateur adaptable, capable d’exploiter au mieux les ressources disponibles dans son environnement.

© The Wasp Factory - iNaturalist

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Chez le loup gris commun, la reproduction est fortement structurée par la hiérarchie sociale de la meute. Seul le couple alpha, c’est-à-dire les individus dominants, se reproduit généralement chaque année, tandis que les autres membres aident à l’élevage des petits. La période de reproduction a lieu entre janvier et mars, selon la latitude. L’accouplement est précédé par une phase de parade et de renforcement des liens entre les partenaires.

La gestation dure environ 62 à 65 jours. La mise bas survient au printemps, entre avril et mai, dans une tanière creusée dans le sol, souvent à l’abri sous une souche ou un rocher. La portée compte généralement entre 4 et 6 louveteaux, mais peut aller jusqu’à 10. À la naissance, les petits sont aveugles et sourds, pesant moins de 500 grammes. Ils commencent à ouvrir les yeux vers deux semaines et sont allaités exclusivement pendant environ un mois. Progressivement, les adultes introduisent des aliments solides prédigérés. Dès l’âge de deux à trois mois, les jeunes commencent à explorer les abords de la tanière. À six mois, ils suivent la meute lors des déplacements. La maturité sexuelle est atteinte vers 22 à 24 mois, mais la dispersion vers de nouveaux territoires intervient souvent plus tôt. Certains jeunes quittent la meute dès la première année pour fonder leur propre groupe ou chercher un partenaire.

La survie des jeunes dépend fortement de l’expérience des parents et de la stabilité sociale de la meute. Le taux de mortalité infantile est élevé, notamment en cas de rareté des proies ou de perturbation humaine. Toutefois, la stratégie de reproduction coopérative du loup lui confère une grande capacité de résilience et une forte cohésion familiale.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le comportement du loup gris commun est caractérisé par une structure sociale complexe et une intelligence remarquable, adaptées à la vie en groupe et à la chasse de grandes proies sur de vastes territoires. La meute est l'unité sociale fondamentale, généralement composée d'un couple reproducteur (le couple alpha) et de leurs descendants de différentes générations. Sa taille peut varier considérablement, allant d'un petit groupe de deux à cinq individus à de grandes meutes de plus de vingt, en fonction de la disponibilité des proies, de la taille du territoire et de la densité de population. La hiérarchie au sein du groupe est généralement bien établie, avec le couple alpha prenant les décisions importantes concernant la chasse, le déplacement et la reproduction. Cependant, des études modernes ont nuancé l'idée d'une hiérarchie rigide basée sur l'agression, privilégiant le modèle d'une unité familiale où les parents dirigent leurs jeunes de manière naturelle.

La communication est un aspect essentiel de leur comportement social. Les loups gris communs utilisent un répertoire varié de vocalisations, allant des hurlements emblématiques, qui servent à la cohésion de la meute, à la délimitation du territoire et à la localisation des membres, aux grognements, jappements, gémissements et aboiements, chacun ayant une signification spécifique dans différentes situations sociales. Le langage corporel est également crucial : la posture du corps, la position de la queue (haute pour la dominance, basse pour la soumission), les expressions faciales et les mouvements des oreilles transmettent des informations sur l'humeur et l'intention de l'individu. Le marquage olfactif, par l'urine et les fèces, est largement utilisé pour délimiter le territoire et communiquer avec les loups d'autres meutes.

En tant que chasseurs efficaces, les loups eurasiens coopèrent pour traquer, encercler et abattre de grandes proies. Ils patrouillent régulièrement leur vaste territoire, qui peut s'étendre sur des centaines ou des milliers de kilomètres carrés, pour le défendre contre les intrusions d'autres meutes et pour localiser les proies. Les interactions affiliatives, comme le toilettage mutuel, les jeux (particulièrement chez les jeunes) et le partage de la nourriture, renforcent les liens sociaux au sein du groupe. Le comportement ludique est crucial pour le développement des compétences de chasse et la cohésion des jeunes loups.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le loup gris commun se situe au sommet de la chaîne alimentaire dans la plupart de ses habitats, ce qui signifie qu'il a très peu de prédateurs naturels une fois qu'il a atteint l'âge adulte. Le principal et de loin le plus grand prédateur du loup eurasien est l'être humain. Historiquement, et dans certaines régions encore aujourd'hui, la chasse excessive, le piégeage et l'empoisonnement, motivés par la protection du bétail, la concurrence pour le gibier ou la peur, ont été les principales causes de mortalité chez cette sous-espèce. La destruction et la fragmentation de l'habitat par les activités humaines réduisent également la capacité des loups à trouver des territoires et des proies, les rendant plus vulnérables.

En dehors de l'impact anthropique, les interactions avec d'autres grands carnivores peuvent occasionnellement entraîner des conflits. Les ours bruns (Ursus arctos), qui partagent souvent les mêmes territoires que les loups gris communs en Europe de l'Est et en Asie, peuvent entrer en compétition avec les meutes pour des carcasses de proies. Bien que les affrontements directs soient rares, un ours peut tuer un loup s'il se sent menacé ou si une carcasse est disputée. Les louveteaux sont plus vulnérables aux ours avant d'atteindre leur pleine maturité. Les affrontements intra-spécifiques, c'est-à-dire entre meute différentes ou au sein de la même meute pour des questions de dominance ou de territoire, peuvent également entraîner des blessures graves, voire la mort.

Les louveteaux, en particulier avant d'être complètement sevrés et protégés par l'ensemble de la meute, peuvent être la cible de prédateurs opportunistes. Outre les ours, de grands rapaces tels que l'aigle royal (Aquila chrysaetos) pourraient occasionnellement s'attaquer à de très jeunes louveteaux. Cependant, la protection active et collective de la tanière par les membres de la meute réduit considérablement ces risques. La mortalité naturelle chez les loups adultes est plus souvent le résultat de la famine, des blessures subies lors de la chasse, des maladies, ou des accidents.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le statut de conservation du loup gris commun est un sujet complexe qui varie considérablement d'une région à l'autre de son vaste territoire. Au niveau global, l'espèce Canis lupus est classée comme "Préoccupation mineure" (Least Concern-LC) sur la Liste rouge de l'IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), en raison de sa large répartition et de sa population mondiale relativement stable. Cependant, cette classification macroscopique masque des situations très différentes pour la sous-espèce Canis lupus lupus.

Historiquement, le loup eurasien a été intensément persécuté en Europe occidentale et centrale, conduisant à son éradication quasi totale dans de nombreux pays. Cependant, grâce à des protections légales strictes instaurées à partir des années 1970 et à une tolérance croissante (bien que parfois difficile), les populations de loups gris communs ont commencé à se rétablir et à recoloniser naturellement des territoires où ils avaient disparu. En France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, et dans les pays nordiques, le retour du loup est un succès de conservation, mais les populations restent souvent faibles et fragmentées, et sont donc classées comme "Vulnérables", "En danger" ou "En danger critique" au niveau national ou régional. Leur statut est généralement protégé par la Directive Habitats de l'Union Européenne, qui exige des mesures de protection strictes.

En Europe de l'Est (par exemple en Pologne, Biélorussie, Ukraine) et en Russie, les populations de loups eurasiens sont généralement plus nombreuses et plus robustes, étant parfois gérées comme une espèce de gibier, bien que la chasse soit réglementée. En Asie, dans des pays comme la Mongolie ou certaines régions de la Chine, les populations peuvent être stables, mais la pression de la chasse pour leur fourrure ou la protection du bétail peut encore être significative par endroits. Les menaces persistantes pour le loup gris commun incluent la perte et la fragmentation de l'habitat due à l'expansion humaine, les conflits avec l'élevage (qui entraînent des abattages illégaux ou des dérogations à la protection), les maladies transmises par les animaux domestiques (comme la rage ou la maladie de Carré), et la faible connectivité entre les populations. Les efforts de conservation se concentrent sur la mise en oeuvre de mesures de coexistence (chiens de protection, clôtures électriques), l'éducation du public, la lutte contre le braconnage et le suivi scientifique des populations. Le loup est considéré comme une espèce clé de voûte dont la présence est essentielle à la santé et à l'équilibre des écosystèmes forestiers et de montagne.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)En France, le loup gris commun a fait un retour naturel après plusieurs décennies d'absence. Officiellement déclaré éteint sur le territoire national dans les années 1930, il a été observé de nouveau en 1992 dans le parc national du Mercantour (Alpes-Maritimes), en provenance naturelle des populations italiennes des Apennins. Depuis cette date, le loup a connu une expansion régulière, notamment le long des massifs montagneux qui lui offrent des conditions favorables à sa survie et à sa discrétion. Aujourd’hui, il est présent dans une grande partie des Alpes, du Massif central, des Vosges, des Pyrénées, et amorce une installation dans le Jura et le nord-est de la France. Des individus erratiques ont même été détectés dans le Grand Est, en Bourgogne, voire en Île-de-France. L’espèce recolonise progressivement le territoire français, souvent portée par des jeunes loups en dispersion. Son expansion est surveillée par le Réseau Loup-Lynx de l’OFB (Office français de la biodiversité), qui recense les indices de présence.

En matière d’habitat, le loup privilégie les zones faiblement habitées, boisées, montagneuses ou de moyenne montagne, riches en ongulés sauvages comme le chevreuil, le cerf ou le chamois. Toutefois, il n’hésite pas à fréquenter des milieux plus ouverts et proches des activités humaines, ce qui engendre des conflits, notamment avec les éleveurs. La prédation sur les troupeaux domestiques (ovins principalement) est un enjeu majeur du débat sur sa gestion. Protégé par la convention de Berne et la Directive Habitats, le loup est au coeur de tensions entre exigences de conservation et réalités rurales. Sa présence en France illustre cependant une capacité d’adaptation remarquable dans un paysage européen anthropisé.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du loup gris commun s'inscrit dans la nomenclature générale du loup gris (Canis lupus) et a connu de nombreuses évolutions au fil des siècles. La première description scientifique de l'espèce Canis lupus a été réalisée par Carl Linnaeus (Liné) en 1758 dans sa célèbre oeuvre, le Systema Naturae, 10ème édition. C'est Linnaeus qui a établi le nom binominal Canis lupus pour le loup, le distinguant ainsi des autres canidés. À cette époque, la notion de sous-espèce n'était pas aussi finement définie qu'aujourd'hui, et Linnaeus regroupait l'ensemble des loups sous cette dénomination principale.

Au cours du XIXe et du début du XXe siècle, avec l'intensification de l'exploration zoologique et la collecte de spécimens à travers le vaste continent eurasiatique, les naturalistes ont commencé à observer des variations morphologiques (taille, couleur du pelage, proportions du crâne) significatives entre les populations de loups de différentes régions. Cette observation a conduit à la description d'un très grand nombre de "variétés" ou de "races" géographiques, qui furent par la suite élevées au rang de sous-espèces. Canis lupus lupus a ainsi été désigné pour regrouper les populations de loups de grande taille et de coloration variable typiques d'une grande partie de l'Europe et de l'Asie tempérée et froide, par opposition à d'autres sous-espèces reconnues dans des régions plus spécifiques (comme le loup arctique, le loup de Mongolie, etc.).

Pendant une longue période, le consensus taxonomique était fragmenté, avec des dizaines, voire plus d'une trentaine, de sous-espèces de Canis lupus reconnues par différents auteurs, souvent basées sur des critères morphologiques et géographiques qui ne tenaient pas toujours compte de la variabilité intraspécifique ou des flux génétiques entre populations. Les loups eurasiens étaient alors subdivisés en plusieurs autres sous-espèces dont la validité était contestée.

Cependant, l'avènement des techniques de génétique moléculaire à partir de la fin du XXe siècle a révolutionné la taxonomie du loup. Les études basées sur l'analyse de l'ADN mitochondrial et de l'ADN nucléaire ont permis de réévaluer les relations phylogénétiques et la différenciation génétique entre les populations de loups. Ces recherches ont généralement soutenu une simplification du nombre de sous-espèces valides, démontrant que de nombreuses distinctions morphologiques ne correspondaient pas à des lignées génétiques distinctes. En conséquence, plusieurs d'entre-elles précédemment reconnues ont été synonymisées ou regroupées au sein de sous-espèces plus larges.

Aujourd'hui, Canis lupus lupus est généralement reconnu comme la sous-espèce nominale et la plus largement distribuée en Eurasie. Bien que le débat sur le nombre exact de sous-espèces de Canis lupus ne soit pas entièrement clos, et que de nouvelles études génétiques puissent encore affiner notre compréhension, Canis lupus lupus demeure une entité taxonomique bien établie, représentant la majeure partie des loups gris européens et asiatiques.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le loup gris commun occupe une place singulière et profondément ambivalente dans la culture humaine à travers l'Europe et l'Asie, façonnant mythes, légendes, et symboliques depuis des millénaires. Son image varie énormément, passant du statut de divinité tutélaire à celui de bête démoniaque, reflétant les peurs et les admirations des sociétés humaines vis-à-vis de la nature sauvage et de ses mystères.

Dans les cultures ancestrales et païennes d'Europe et d'Asie, le loup gris commun était souvent vénéré. Pour de nombreuses tribus sibériennes et nomades d'Asie centrale, le loup était considéré comme un ancêtre mythique, un esprit protecteur, ou un animal totem puissant. Il était respecté pour sa force, son endurance, son intelligence de chasseur, et la cohésion de sa meute, qualités admirées et souvent imitées par les guerriers et les chasseurs. En Turquie, les Göktürks, un ancien peuple turc, se considéraient comme les descendants d'une louve bleue légendaire, Asena, qui avait sauvé et guidé leur peuple. Cette figure de la louve nourricière est également présente dans la mythologie romaine avec la Louve Capitoline, qui a allaité et protégé les jumeaux Romulus et Rémus, fondateurs mythiques de Rome. Ici, le loup est un symbole de fondation, de survie et de vigueur. Dans le folklore balte et slave, le loup pouvait être perçu comme un gardien des forêts ou un porteur de messages entre les mondes.

Cependant, avec l'avènement de l'agriculture, de l'élevage et du christianisme en Europe, l'image du loup eurasien a progressivement basculé vers une connotation négative. De compétiteur pour le gibier et prédateur de bétail, le loup est devenu l'incarnation du mal, de la sauvagerie débridée et des forces obscures. Il fut diabolisé dans les sermons et les contes populaires, devenant le symbole du péché, de la gloutonnerie et de la cruauté. Des contes célèbres comme "Le Petit Chaperon Rouge" ou "Les Trois Petits Cochons" ont profondément ancré cette image du "grand méchant loup" dans l'imaginaire collectif occidental, une menace constante pour l'innocence et la civilisation. Cette peur a culminé dans des campagnes d'extermination massives, conduisant à la quasi-disparition de l'espèce dans de nombreuses régions d'Europe occidentale. Le mythe du loup-garou (lycanthropie) est une autre manifestation puissante de cette peur, représentant la transformation de l'humain en bête sanguinaire, le mal rampant sous une apparence humaine, souvent associé à la nuit et à la pleine lune.

Plus récemment, grâce aux efforts de conservation et à une meilleure compréhension scientifique de son rôle écologique, l'image du loup eurasien connaît une réhabilitation progressive. Il est de plus en plus perçu comme un indicateur de la santé des écosystèmes et un élément essentiel de la biodiversité. Le loup eurasien continue d'inspirer les artistes, les écrivains et les cinéastes, souvent présenté comme un symbole de liberté, de résilience et de connexion à la nature sauvage. Il incarne le fragile équilibre entre la domination humaine et la persistance du monde sauvage, et son retour dans des pays comme la France ou l'Allemagne est souvent source de débats passionnés, témoignant de l'empreinte indélébile qu'il laisse sur nos cultures et nos paysages mentaux.

Retrouvez ci-dessous quelques photographies du loup gris commun. Cliquez sur les images pour les agrandir. Les photographies présentées ci-dessous sont soumises à des droits d'auteur. Pour toute utilisation, merci de respecter la licence  CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés) et d'effectuer un lien retour vers le site.

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés) et d'effectuer un lien retour vers le site.

| Nom commun | Loup gris commun |

| Autres noms | Loup d'Eurasie |

| English name | Eurasian Wolf Common wolf |

| Español nombre | Lobo europeo Lobo común Lobo euroasiático |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

| Genre | Canis |

| Espèce | Canis lupus |

| Nom binominal | Canis lupus lupus |

| Décrit par | Carl von Linné (Linnaeus) |

| Date | 1758 |

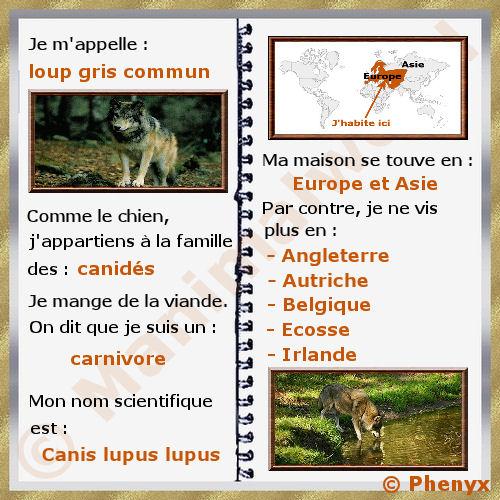

Retrouvez ci-dessous une petite fiche en image pour les enfants afin qu'eux aussi puissent connaître le loup et les aider à en avoir moins peur. N'oublions pas que l'homme, depuis la nuit des temps, a toujours eu peur de ce qu'il ne connaît pas.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Parc animalier de Sainte-Croix

Parc animalier de Sainte-Croix

* Bibliographie

Mathieu, R. (2020). Les loups de France : Description, historique, biologie, écologie et conservation.

Mathieu, R. (2020). Les loups de France : Description, historique, biologie, écologie et conservation.

Landry, J.-M. (2018). Le loup. Éditions Salamandre.

Landry, J.-M. (2018). Le loup. Éditions Salamandre.

De Beaufort, F. (1988). Écologie historique du loup (Canis lupus) en France. Thèse de doctorat, Université Rennes 1.

De Beaufort, F. (1988). Écologie historique du loup (Canis lupus) en France. Thèse de doctorat, Université Rennes 1.

Boitani, L. (2003). Wolf conservation and recovery. In Mech, L. D., & Boitani, L. (Eds.), Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation. University of Chicago Press.

Boitani, L. (2003). Wolf conservation and recovery. In Mech, L. D., & Boitani, L. (Eds.), Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation. University of Chicago Press.

Mech, L. D., & Boitani, L. (2003). Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation. University of Chicago Press.

Mech, L. D., & Boitani, L. (2003). Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation. University of Chicago Press.

Linnell, J. D. C., et al. (2002). The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans. NINA Oppdragsmelding 731. Norwegian Institute for Nature Research.

Linnell, J. D. C., et al. (2002). The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans. NINA Oppdragsmelding 731. Norwegian Institute for Nature Research.

Mattioli, L. et al. (2018). Population dynamics and monitoring of the Italian wolf (Canis lupus) population. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, 29(1), 1–8.

Mattioli, L. et al. (2018). Population dynamics and monitoring of the Italian wolf (Canis lupus) population. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, 29(1), 1–8.

Chapron, G. et al. (2014). Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes. Science, 346(6216), 1517–1519

Chapron, G. et al. (2014). Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes. Science, 346(6216), 1517–1519

Jędrzejewski, W. et al. (2008). Habitat selection by wolves in the Polish lowlands. Journal of Wildlife Management, 72(5), 1070–1078.

Jędrzejewski, W. et al. (2008). Habitat selection by wolves in the Polish lowlands. Journal of Wildlife Management, 72(5), 1070–1078.

Moriceau, J.-M. (2007). L’Homme contre le loup. Une guerre de deux mille ans. Fayard.

Moriceau, J.-M. (2007). L’Homme contre le loup. Une guerre de deux mille ans. Fayard.