- Accueil

- Castoridae

- Castor du Canada (Castor canadensis)

Castor du Canada (Castor canadensis)

Le castor du Canada (Castor canadensis) est un grand rongeur semi-aquatique reconnu pour son rôle unique d’ingénieur des écosystèmes. Présent sur une vaste partie du continent nord-américain, il est célèbre pour sa capacité à construire des barrages et des huttes à partir de troncs, de branches et de boue. Ces aménagements modifient profondément les paysages et créent des zones humides essentielles pour de nombreuses espèces animales et végétales. Symbole d’ingéniosité, il est aussi l’animal emblématique du Canada. Longtemps exploité pour sa fourrure et pour le castoréum, il a failli disparaître de certaines régions avant d’être protégé et réintroduit avec succès. Son importance écologique, culturelle et historique en fait une espèce incontournable, aussi bien dans l’équilibre naturel que dans les traditions humaines. Le castor du Canada est également appelé Castor nord-américain.

© Laszlo Ilyes - Flickr

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)Le castor du Canada arbore une morphologie spécialisée pour la vie aquatique et le rongement du bois. Son corps massif, recouvert d’une fourrure dense et imperméable composée de poils de jarre et de bourre, le protège des eaux froides. Sa couleur varie du brun rougeâtre au noir, avec des nuances plus claires sur le ventre. La queue, large et plate, mesure jusqu’à 30 cm de long et sert de gouvernail lors de la nage, mais aussi de réserve de graisse et d’outil de communication par des claquements sonores. Ses pattes postérieures, palmées, en font un nageur agile, tandis que ses pattes antérieures, dotées de griffes robustes, lui permettent de manipuler des branches et de creuser.

Ses yeux sont protégés par une membrane nictitante, et ses oreilles et ses narines se ferment sous l’eau, lui permettant de rester submergé jusqu’à 15 minutes. Les incisives, orange vif à l’avant et extrêmement résistantes grâce à une couche d’émail riche en fer, poussent en continu pour compenser leur usure due au rongement du bois. Une particularité anatomique notable est la présence de lèvres qui se ferment derrière les incisives, lui permettant de ronger sous l’eau sans avaler de débris.

Les castors du Canada pèsent généralement entre 15 et 30 kg, bien que certains spécimens dépassent 40 kg. Leur taille et leur poids varient selon les régions et la disponibilité des ressources alimentaires. Les différences morphologiques entre mâles et femelles sont minimes, bien que les mâles soient souvent légèrement plus grands.

Cette adaptation morphologique est complétée par un système digestif efficace, capable de tirer le maximum de nutriments des végétaux fibreux qu’il consomme. Leur squelette robuste et leurs muscles puissants leur permettent de transporter des branches plusieurs fois leur poids. Enfin, leurs glandes anales sécrètent le castoréum, une substance utilisée pour marquer leur territoire et imperméabiliser leur fourrure. Ces caractéristiques en font un animal parfaitement adapté à son habitat, capable de survivre dans des conditions climatiques variées, des forêts boréales aux zones tempérées.

© Jean-Sébastien Chartier-Dumais - iNaturalist

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

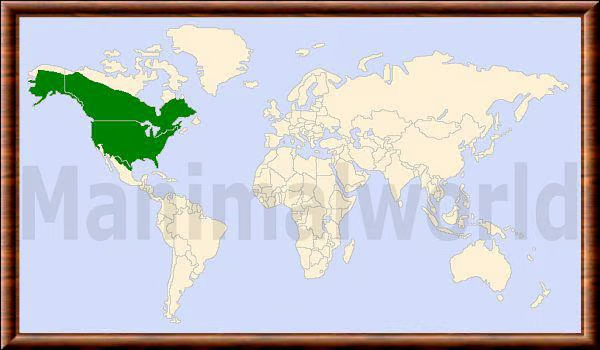

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Cette espèce est présente dans toute l'Amérique du Nord, à l'exception de la toundra arctique, de la péninsule de Floride et des déserts du sud-ouest des États-Unis. Son aire de répartition s'étend jusqu'au nord du Mexique. En 1937, elle a été introduite en Finlande, d'où elle s'est naturellement dispersée jusqu'en Carélie et dans la région de Leningrad (nord-ouest de la Russie). Elle est également présente en Extrême-Orient russe, au Kamtchatka et sur l'île de Sakhaline (Russie). En 1946, des castors américains ont été introduits à Isla Grande, en Terre de Feu (Argentine). On trouve désormais des castors dans tous les cours d'eau des zones andines et extra-andines, et dans presque tous les habitats aquatiques d'Isla Grande ainsi que d'autres îles chiliennes de l'archipel de la Terre de Feu. Dewas et al. (2011) ont également signalé la présence de ce castor en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique.

Le castor du Canada habite les zones proches des lacs, des étangs et des ruisseaux, offrant un accès à une nourriture et à des ressources de construction adéquates. Les castors sont connus pour leur capacité à modifier l'environnement par la construction de barrages, qui provoquent souvent des inondations dans les zones environnantes. L'activité de ces animaux modifie l'écosystème originel du Nothofagus (principal composant des forêts du sud de la Patagonie), le faisant passer d'une forêt dense à une prairie dominée par les graminées et les carex.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le castor du Canada est un herbivore strict, dont le régime alimentaire varie selon les saisons et la disponibilité des ressources. En été, il se nourrit principalement de plantes aquatiques comme les nénuphars, les quenouilles et les roseaux, ainsi que d’herbes, de feuilles et de bourgeons. En hiver, il dépend presque exclusivement de l’écorce, des branches et des racines d’arbres comme le peuplier, le bouleau, le saule et l’érable, qu’il stocke en amas submergés appelés "caches" près de ses lodges. Ces réserves, soigneusement entreposées à l’automne, lui permettent de survivre sans sortir de l’eau pendant les mois froids. Un castor adulte consomme environ 1 à 2 kg de végétaux par jour, mais peut ingurgiter jusqu’à 4 kg en préparation pour l’hiver. Son système digestif, doté d’un cæcum développé, lui permet de digérer la cellulose grâce à des bactéries symbiotiques.

Les castors du Canada sont des animaux crépusculaires et nocturnes, passant la majorité de leur temps à se nourrir au coucher ou à l’aube. Leur alimentation a un impact direct sur leur environnement : en abattant des arbres, ils favorisent la régénération des forêts et créent des clairières qui profitent à d’autres espèces. Cependant, leur appétit pour certaines essences d’arbres peut entrer en conflit avec les activités humaines, notamment en forêt ou près des zones agricoles. Leur capacité à modifier leur régime en fonction des ressources disponibles est un facteur clé de leur succès écologique. Ils évitent généralement les conifères, préférant les feuillus tendres, plus faciles à digérer et à ronger.

Crédit photo: Daderot

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)Le castor du Canada est monogame et forme des couples stables qui peuvent durer toute la vie. La reproduction a généralement lieu en hiver, entre janvier et mars, période durant laquelle le couple reste actif malgré le froid. Après une gestation d’environ 105 à 110 jours, la femelle met bas entre deux et quatre petits, parfois jusqu’à six, au début du printemps, généralement en mai ou juin. Les nouveau-nés naissent déjà couverts de poils et les yeux ouverts, ce qui leur permet de s’intégrer rapidement à la vie familiale. Les nouveau-nés naissent avec les yeux ouverts, un pelage complet et des dents incisives déjà visibles, ce qui les rend relativement autonomes peu après la naissance. Le soin parental est une responsabilité partagée par les deux parents. Le père et la mère travaillent ensemble pour nourrir, protéger et éduquer les jeunes. Ils restent avec leur famille pendant au moins deux ans. La première année, ils sont entièrement dépendants des adultes pour leur nourriture et leur sécurité. La deuxième année, ils commencent à participer activement à la construction et à l'entretien de la hutte et du barrage, acquérant ainsi les compétences essentielles à leur survie future. Après deux ans, les jeunes sont sexuellement matures et sont généralement forcés de quitter la colonie familiale pour trouver un nouveau territoire et un partenaire.

Ils sont allaités pendant environ deux mois, mais commencent à grignoter des végétaux dès leur deuxième semaine. Le castor vit en groupes familiaux structurés composés des parents, des jeunes de l’année, et parfois des petits de l’année précédente qui aident à s’occuper de la nouvelle portée. Les jeunes quittent généralement le territoire familial vers l’âge de deux ans pour fonder leur propre colonie. La maturité sexuelle est atteinte entre deux et trois ans. La stratégie reproductive du castor, avec une petite portée annuelle et une forte implication parentale, favorise un taux de survie élevé des jeunes. Cette organisation familiale contribue à la stabilité des colonies et à la capacité du castor à s’établir durablement dans ses habitats, malgré la pression humaine et les aléas environnementaux.

Le castor du Canada a une espérance de vie variable selon qu'il évolue en milieu sauvage ou en captivité. En liberté, sa longévité moyenne est de 10 à 15 ans, bien que peu d'individus dépassent 10 ans en raison de la prédation, des maladies, des conflits avec les humains (collisions routières, piégeage) et des conditions environnementales difficiles, comme les hivers rigoureux ou la rareté des ressources alimentaires. En captivité, où ils sont protégés des menaces naturelles et bénéficient de soins vétérinaires et d'une alimentation régulière, ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans, voire 25 ans dans certains cas exceptionnels.

© Susan Elliott - iNaturalist

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le castor du Canada est un animal au comportement social et territorial, principalement nocturne et crépusculaire. Il vit en colonies familiales composées d'un couple reproducteur, de leurs jeunes de l'année en cours et parfois des jeunes de l'année précédente. Ces colonies sont extrêmement organisées et coopératives.

Le comportement le plus emblématique des castors est leur capacité à modifier son environnement. En construisant des barrages, ils créent des étangs qui non seulement protègent leur hutte des prédateurs, mais créent également des habitats essentiels pour d'autres espèces, comme les poissons et les oiseaux aquatiques. La hutte, construite au centre de l'étang, est une structure en forme de dôme faite de branches, de boue et de roches, avec une entrée sous l'eau pour empêcher les prédateurs terrestres d'y pénétrer. Le travail de construction est une tâche collective où chaque membre de la famille participe, de l'abattage des arbres à la consolidation des structures avec de la boue et des pierres.

Les castors communiquent entre eux à l'aide de divers signaux. Le coup de queue sur l'eau est un signal d'alarme pour avertir la famille d'un danger imminent. Ils utilisent également des vocalises, comme des sifflements et des geignements, et des marquages odorants, comme le castoreum, pour délimiter leur territoire et communiquer avec d'autres colonies. Ce comportement territorial est crucial pour maintenir l'accès aux ressources et éviter les conflits.

Le castor du Canada a développé des adaptations comportementales pour survivre à l'hiver. Il stocke de la nourriture sous l'eau et passe la majeure partie de la saison froide à l'abri dans sa hutte, utilisant des tunnels de glace pour accéder à ses réserves. Ce comportement hivernal montre sa capacité à planifier et à se préparer pour les périodes difficiles.

© Erica Fleniken - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Bien que le castor du Canada soit un animal robuste, il est la proie de plusieurs prédateurs naturels, particulièrement lorsqu'il est jeune ou isolé de sa colonie. Parmi les principaux prédateurs terrestres, on trouve le loup gris (Canis lupus), qui est le plus redoutable. Les meutes de loups sont capables d'attaquer les castors en groupe, les chassant sur terre près de leur habitat. L'ours noir américain (Ursus americanus) est également un prédateur significatif, notamment au printemps, lorsqu'il émerge de l'hibernation et cherche des sources de nourriture faciles. Ces ours peuvent démanteler les huttes des castors pour accéder aux jeunes ou aux adultes à l'intérieur.

D'autres mammifères carnivores, comme le coyote (Canis latrans), le lynx du Canada (Lynx canadensis), le carcajou (Gulo gulo) et le renard roux (Vulpes vulpes), peuvent s'attaquer aux castors, surtout aux jeunes qui s'éloignent de l'eau. Le puma (Puma concolor) représente également une menace, bien que les rencontres soient moins fréquentes.

Les jeunes castors sont particulièrement vulnérables aux prédateurs aériens, comme les grands rapaces, notamment les pygargues à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) et les grands-ducs d'Amérique (Bubo virginianus). Dans l'eau, la loutre de rivière (Lontra canadensis), ainsi que les plus grands poissons, peuvent s'attaquer aux jeunes. Les castors adultes sont mieux protégés grâce à leur taille, leur force et leur capacité à se réfugier dans l'eau ou leur hutte. La queue du castor, en frappant l'eau, sert de signal d'alarme qui permet à l'ensemble de la colonie de se mettre à l'abri. Le système de défense le plus efficace du castor est la construction de barrages, qui créent des étangs profonds rendant difficile l'accès aux prédateurs terrestres.

Photo généré par IA

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)Globalement, le castor du Canada ne subit aucune menace majeure dans toute son aire de répartition. Il est toujours chassé et piégé pour sa fourrure. De nombreux castors sont tués dans des zones où l'abattage d'arbres et la construction de barrages sont en contradiction avec le développement humain. L'espèce est très sensible à la tularémie, une maladie infectieuse provoquée par la bactérie Francisella tularensis.

Le castor du Canada n'est pas considéré comme une espèce menacée. Il est actuellement inscrit dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN.

En raison de la stabilité de sa population répandue, ainsi que sa présence dans plusieurs zones protégées, le castor du Canada ne bénéficie d'aucune mesure de protection spécifique. Bien que la demande pour les peaux ait sensiblement diminué, la chasse et le piégeage des castors continuent d'être réglementés au niveau national.

© Ryan Hodnett - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du castor du Canada est complexe et s'étend sur plusieurs siècles, reflétant l'évolution de la compréhension scientifique et des méthodes de classification. L'espèce a été formellement décrite pour la première fois par le zoologiste allemand Heinrich Kuhl en 1820. L'épithète spécifique "canadensis" est un clin d'œil évident à l'aire de répartition de l'espèce, fortement associée au Canada. L'approche originale de Kuhl a jeté les bases pour la classification ultérieure, qui a reconnu la distinction entre le castor nord-américain et son homologue eurasien, le castor d'Europe (Castor fiber), décrit plus tôt par Carl von Linné. Pendant longtemps, ces deux espèces ont été considérées comme une seule et même espèce, mais des études génétiques et morphologiques ont prouvé qu'elles étaient bien distinctes, bien que très proches.

Les travaux de la taxonomie moderne ont clarifié cette relation. Le genre Castor est unique au sein de la famille des Castoridae, une lignée ancienne de rongeurs. La divergence entre les lignées nord-américaine et eurasienne remonterait à la fin du Miocène ou au début du Pliocène, il y a plusieurs millions d'années. Cette divergence a conduit à des adaptations légèrement différentes, notamment au niveau de la forme du crâne et du nombre de chromosomes, le castor d'Europe ayant 48 chromosomes et le castor du Canada 40. Ces différences cytogénétiques sont un marqueur clair de leur isolement reproductif.

Le castor du Canada est traditionnellement divisé en plusieurs sous-espèces, bien que leur validité fasse encore l’objet de débats parmi les scientifiques. Ces sous-espèces ont été définies principalement sur la base de critères morphologiques, tels que la taille, la couleur de la fourrure et la forme du crâne, ainsi que sur leur répartition géographique. Voici les plus largement reconnues :

- Castor canadensis acadiensis : Répartie dans les zones maritimes canadiennes et le nord-est des États-Unis, cette sous-espèce est légèrement plus petite que Castor canadensis canadensis et possède une fourrure brun-rougeâtre. Elle est bien adaptée aux forêts mixtes et aux zones côtières.

- Castor canadensis canadensis : La sous-espèce nominale, répandue dans une grande partie du Canada, de l’Alaska jusqu’aux provinces maritimes. Elle se caractérise par une taille relativement grande et une fourrure dense, adaptée aux climats froids. C'est la plus étudiée et a servi de référence pour de nombreuses recherches sur l’écologie et le comportement des castors.

- Castor canadensis carolinensis : Présente dans le sud-est des États-Unis, elle est généralement plus petite, avec une fourrure plus claire. Elle habite des régions aux hivers plus doux, ce qui influence son comportement, notamment une moindre dépendance aux caches de nourriture hivernales.

- Castor canadensis leucodonta : Trouvée dans certaines régions de l’Ouest américain, cette population se distingue par des incisives légèrement plus pâles et une taille robuste, adaptée aux cours d’eau de montagne.

- Castor canadensis michiganensis : Présente dans la région des Grands Lacs, cette sous-espèce est connue pour sa fourrure épaisse et foncée. Elle a joué un rôle historique important dans le commerce des fourrures, qui a façonné l’économie de la région aux XVIIe et XVIIIe siècles.

- Castor canadensis missouriensis : Originaire du bassin du Missouri, elle est adaptée aux plaines et aux cours d’eau plus lents. Elle a une fourrure plus claire et un crâne légèrement différent, reflétant son adaptation à un environnement moins montagneux.

- Castor canadensis pacificus : Trouvée sur la côte Pacifique, de la Californie à l’Alaska, elle est adaptée aux forêts tempérées humides. Elle se distingue par une taille intermédiaire et une fourrure souvent plus foncée.

- Castor canadensis rostralis : Répartie dans les Rocheuses, elle est adaptée aux altitudes élevées et aux hivers rigoureux. Elle a une fourrure particulièrement dense et des pattes postérieures plus larges pour nager dans les eaux froides.

Bien que ces sous-espèces présentent des adaptations locales, les études génétiques récentes suggèrent que les différences entre elles sont souvent minimes et que les populations sont généralement interconnectées. Les barrières géographiques, comme les chaînes de montagnes ou les grands fleuves, ont joué un rôle dans leur différenciation, mais les castors sont capables de se déplacer sur de longues distances, limitant ainsi l’isolement génétique. La classification des sous-espèces reste un domaine dynamique, influencé par les progrès de la génétique et de l’écologie. Ces variations régionales soulignent la capacité du castor du Canada à s’adapter à une grande diversité d’habitats, des forêts boréales aux zones tempérées et même semi-arides. Cette plasticité écologique est l’une des raisons de son succès évolutif et de sa large répartition géographique.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

| Nom commun | Castor du Canada |

| Autre nom | Castor nord-américain |

| English name | American beaver North American beaver |

| Español nombre | Castor americano |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Rodentia |

| Famille | Castoridae |

| Genre | Castor |

| Nom binominal | Castor canadensis |

| Décrit par | Heinrich Kuhl |

| Date | 1820 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Nowak, R.M. (1999). Walker's Mammals of the World, 6th Edition. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Nowak, R.M. (1999). Walker's Mammals of the World, 6th Edition. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Baker, B.W. & Hill, E.P. (2003). Beaver (Castor canadensis). In: Feldhamer, G.A., Thompson, B.C., & Chapman, J.A. (Eds.), Wild Mammals of North America: Biology, Management, and Conservation. Johns Hopkins University Press.

Baker, B.W. & Hill, E.P. (2003). Beaver (Castor canadensis). In: Feldhamer, G.A., Thompson, B.C., & Chapman, J.A. (Eds.), Wild Mammals of North America: Biology, Management, and Conservation. Johns Hopkins University Press.

Jenkins, S.H. & Busher, P.E. (1979). Castor canadensis. Mammalian Species, 120, 1-8. The American Society of Mammalogists.

Jenkins, S.H. & Busher, P.E. (1979). Castor canadensis. Mammalian Species, 120, 1-8. The American Society of Mammalogists.

Müller-Schwarze, D. & Sun, L. (2003). The Beaver: Natural History of a Wetlands Engineer. Comstock Publishing Associates.

Müller-Schwarze, D. & Sun, L. (2003). The Beaver: Natural History of a Wetlands Engineer. Comstock Publishing Associates.

Busher, P. E. (1996). Food resources and their utilization by beavers. In P. E. Busher & R. M. Dzieciolowski (Eds.), The Beaver: Ecology and Management (pp. 155–178). Springer.

Busher, P. E. (1996). Food resources and their utilization by beavers. In P. E. Busher & R. M. Dzieciolowski (Eds.), The Beaver: Ecology and Management (pp. 155–178). Springer.

Busher, P. E., & Dzieciolowski, R. M. (Eds.). (1999). The Beaver: Ecology and Management. Springer Science & Business Media.

Busher, P. E., & Dzieciolowski, R. M. (Eds.). (1999). The Beaver: Ecology and Management. Springer Science & Business Media.

Rosell, F., Bozsér, O., Collen, P., & Parker, H. (2005). Ecological impact of beavers Castor fiber and Castor canadensis and their ability to modify ecosystems. Mammal Review, 35(3-4), 248–276.

Rosell, F., Bozsér, O., Collen, P., & Parker, H. (2005). Ecological impact of beavers Castor fiber and Castor canadensis and their ability to modify ecosystems. Mammal Review, 35(3-4), 248–276.

Smith, D. W., Peterson, R. O., & Houston, D. B. (2003). Yellowstone after wolves. BioScience, 53(4), 330–340

Smith, D. W., Peterson, R. O., & Houston, D. B. (2003). Yellowstone after wolves. BioScience, 53(4), 330–340

Virgl, J. A., & Messier, F. (2000). Seasonal variation in body composition and morphology of beavers: Causes and consequences. Journal of Mammalogy, 81(2), 390–402.

Virgl, J. A., & Messier, F. (2000). Seasonal variation in body composition and morphology of beavers: Causes and consequences. Journal of Mammalogy, 81(2), 390–402.