Loup rouge (Canis rufus)

Le loup rouge (Canis rufus) est l’un des canidés les plus menacés au monde. Originaire du sud-est des États-Unis, il occupe une position taxonomique particulière, entre le coyote (Canis latrans) et le loup gris (Canis lupus), suscitant de nombreux débats scientifiques. Autrefois largement répandu, il a vu son aire de répartition drastiquement réduite au cours du XXe siècle, le menant au bord de l'extinction. Officiellement déclaré éteint à l’état sauvage en 1980, il a été réintroduit en Caroline du Nord à partir de 1987, grâce à un programme de conservation audacieux. Son histoire est intrinsèquement liée aux efforts de conservation déployés pour le sauver. Il incarne un défi majeur pour la biodiversité et souligne l'importance de la protection des espèces menacées.

Crédit photo: Tim Ross

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)Le loup rouge présente une morphologie distincte qui le différencie des autres canidés nord-américains. Sa taille est intermédiaire, plus grande que celle du coyote, mais généralement plus petite que celle du loup gris. Les adultes mesurent en moyenne entre 100 et 120 cm de longueur du museau à la base de la queue, avec une queue qui ajoute 30 à 40 cm. Leur hauteur au garrot varie de 65 à 80 cm. Le poids des loups rouges adultes oscille généralement entre 20 et 35 kg, les mâles étant légèrement plus lourds que les femelles.

Leur pelage est caractérisé par une teinte rousse ou fauve dominante, souvent mêlée de gris et de noir sur le dos, et plus claire, voire blanchâtre, sur le ventre et l'intérieur des pattes. Une particularité notable est la présence fréquente de taches rousses ou cannelle sur le museau et derrière les oreilles, ce qui a inspiré son nom commun. Leurs oreilles sont relativement grandes et dressées, tandis que leur museau est plus fin et plus pointu que celui du loup gris. Leurs pattes sont longues et fines, adaptées à la course et à la chasse dans des environnements variés, allant des forêts aux zones marécageuses.

© Red Wolf Recovery Program - Wikimedia Commons

CC-BY (Certains droits réservés)

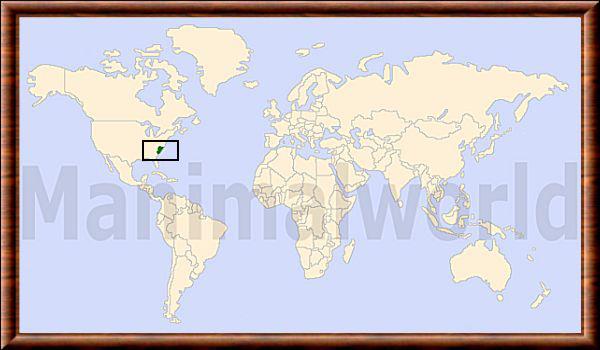

CC-BY (Certains droits réservés)En 1979 encore, on pensait que l'aire de répartition historique du loup rouge se limitait au sud-est des États-Unis. Cependant, Nowak (1995) a décrit son aire de répartition historique comme s'étendant vers le nord jusqu'au centre de la Pennsylvanie, puis l'a redéfinie comme s'étendant encore plus au nord, jusqu'au nord-est des États-Unis et à l'extrême est du Canada. Des données génétiques récentes corroborent une extension similaire, mais encore plus importante, de son aire de répartition historique jusqu'au parc provincial Algonquin, dans le sud de l'Ontario, au Canada. Aujourd'hui, l'espèce est largement confinée aux terres publiques fédérales du comté continental de Dare, en Caroline du Nord.

On sait très peu de choses sur l'habitat du loup rouge, car son aire de répartition était déjà fortement réduite au début des recherches scientifiques. Compte tenu de sa vaste répartition historique, le loup rouge a probablement utilisé autrefois une grande variété d'habitats. La dernière population naturelle utilisait les marais des prairies côtières du sud-ouest de la Louisiane et du sud-est du Texas. Cependant, nombreux sont ceux qui s'accordent à dire que cet environnement ne correspond probablement pas à l'habitat privilégié du loup rouge. Il existe des preuves que l'espèce était présente en plus grand nombre dans les forêts fluviales et les marécages autrefois étendus des basses terres du sud-est. Les loups rouges réintroduits dans le nord-est de la Caroline du Nord et leurs descendants ont largement utilisé des types d'habitats allant des terres agricoles aux pocosins. Les pocosines sont des mosaïques forêt-zone humide caractérisées par une couverture végétale de pin à encens et de pin des marais et un sous-bois d'arbustes à feuillage persistant. Ceci suggère que les loups rouges sont des généralistes en matière d'habitat et peuvent prospérer dans la plupart des milieux où les populations de proies sont suffisantes et la persécution humaine faible. Les conclusions de Hahn (2002) semblent étayer cette généralisation, car la faible densité humaine, le type de sol humide et la distance par rapport aux routes étaient les principaux prédicteurs de l'habitat potentiel du loup dans l'est de la Caroline du Nord.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le régime alimentaire du loup rouge est principalement carnivore, et il est un prédateur opportuniste qui adapte sa consommation aux ressources disponibles dans son habitat. Historiquement, son alimentation était composée majoritairement de cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus), qui constituaient la base de son régime. Cependant, il chasse également des proies plus petites telles que des lapins, des ratons laveurs (Procyon lotor), des ragondins (Myocastor coypus), des oiseaux, et même des insectes et des fruits occasionnellement, surtout en période de disette.

Cette flexibilité alimentaire lui permet de survivre dans des environnements où les grandes proies peuvent être moins abondantes ou plus difficiles à capturer. Les loups rouges chassent généralement seuls ou en petits groupes familiaux, ce qui contraste avec les meutes plus grandes des loups gris. Cette stratégie de chasse est adaptée à la taille de leurs proies et à la densité de la végétation dans leurs habitats. Ils sont connus pour leur furtivité et leur capacité à traquer silencieusement. L'analyse des fèces et des restes de proies dans les zones de réintroduction a confirmé cette diversité alimentaire, soulignant l'importance de la disponibilité d'une gamme variée de proies pour la survie et la santé des populations de loups rouges.

Crédit photo: Dave Pape

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)La reproduction chez le loup rouge est un aspect crucial de sa biologie et de la survie de l'espèce, particulièrement dans le cadre des programmes de conservation. Les loups rouges atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de deux ou trois ans. La période de reproduction a généralement lieu de la fin de l'hiver au début du printemps, entre janvier et mars.

La gestation dure environ 60 à 63 jours. Les portées, qui comptent en moyenne de trois à six louveteaux, naissent généralement en avril ou mai. Les mises bas ont lieu dans des tanières, souvent des terriers abandonnés, des cavités dans des troncs d'arbres creux, ou des zones denses de végétation offrant une protection. La femelle est la principale responsable des soins aux jeunes durant les premières semaines, mais le mâle et parfois d'autres membres du groupe familial participent à l'approvisionnement en nourriture et à la protection de la portée. Les louveteaux sont aveugles et dépendants à la naissance, ouvrant leurs yeux vers l'âge de 10 à 14 jours. Ils sont sevrés progressivement et commencent à consommer de la nourriture solide apportée par les adultes vers l'âge de 4 à 6 semaines. La survie des louveteaux est fortement influencée par la disponibilité des ressources alimentaires et l'absence de perturbations dans leur environnement.

L’espérance de vie du loup rouge varie selon son environnement. À l’état sauvage, il vit généralement entre 6 et 8 ans, bien que certains individus puissent atteindre 10 à 11 ans dans des conditions favorables. En captivité, grâce à l’absence de prédateurs, aux soins vétérinaires et à une alimentation régulière, il peut vivre jusqu’à 14 à 15 ans. La mortalité juvénile reste élevée en liberté, notamment à cause de la prédation, des maladies, des conflits humains et de la compétition avec les coyotes.

Auteur: Mel Cunningham

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)Le comportement du loup rouge est caractérisé par une combinaison de traits sociaux et solitaires, adaptés à son environnement et à son histoire évolutive. Bien qu'ils puissent former de petits groupes familiaux, souvent composés d'un couple reproducteur et de leurs jeunes de l'année et de l'année précédente, ils sont généralement moins grégaires que le loup gris. Ces groupes maintiennent des territoires qu'ils défendent contre les intrusions d'autres loups.

La communication joue un rôle essentiel dans leur vie sociale, utilisant une gamme de vocalisations, notamment des hurlements, des jappements et des grognements, ainsi que des signaux olfactifs (marquage urinaire et fécal) et des postures corporelles. Les hurlements peuvent servir à la cohésion du groupe, à l'annonce de leur présence territoriale ou à la recherche d'un partenaire. Le loup rouge est principalement nocturne ou crépusculaire, bien qu'il puisse être actif pendant la journée, en particulier lors de la chasse ou de l'élevage des jeunes. Leur comportement de chasse est souvent solitaire ou en couple, ciblant des proies de taille moyenne. La structure sociale des loups rouges semble être plus flexible, s'adaptant aux conditions locales, y compris la densité des proies et la présence humaine.

© B. McPhee - Flickr

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)Bien que le loup rouge soit lui-même un prédateur au sommet de sa chaîne alimentaire dans son habitat naturel, il a peu de prédateurs naturels directs une fois qu'il atteint l'âge adulte. Cependant, les louveteaux sont vulnérables à une gamme de menaces. Les coyotes (Canis latrans) représentent une menace significative pour les jeunes loups rouges, en particulier dans les zones où les deux espèces coexistent. La compétition interspécifique pour les ressources et les territoires peut également entraîner des confrontations mortelles entre coyotes et loups rouges. D'autres prédateurs potentiels pour les jeunes incluent les grands rapaces, comme les aigles, ainsi que d'autres carnivores comme les lynx roux (Lynx rufus) ou même les ours noirs américains (Ursus americanus), bien que ces interactions soient rares et souvent opportunistes. Le principal ennemi du loup rouge adulte est sans conteste l'humain. Les efforts de conservation actuels visent à minimiser les menaces d'origine humaine et à créer des environnements sûrs pour la reproduction et la survie de l'espèce.

© B. Bartel/USFWS - Flickr

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)L'hybridation avec les coyotes, ou les hybrides loup rouge x coyote, constitue la principale menace à la survie de l'espèce à l'état sauvage. Bien que l'hybridation avec les coyotes ait contribué à la disparition initiale du loup rouge à l'état sauvage, elle n'a été détectée comme un problème dans le nord-est de la Caroline du Nord qu'en 1992 environ. En effet, le nord-est de la Caroline du Nord était considéré comme idéal pour la réintroduction du loup rouge en raison de l'absence présumée de coyotes. Cependant, au cours des années 1990, la population de coyotes semble s'être bien établie dans la région.

Du début du projet de réintroduction en 1987 jusqu'en 2005 environ, la population de loups rouges a atteint plus de 150 animaux. Une gestion intensive a permis de minimiser l'ampleur de l'hybridation avec les coyotes et les hybrides. Cependant, vers 2012, le projet de réintroduction s'est caractérisé par un conflit important avec les propriétaires fonciers (principalement concernant la gestion des coyotes et la frustration générale suscitée par la mise en oeuvre du programme de rétablissement du loup roux par l'USFWS), ce qui a entraîné une augmentation substantielle de l'abattage illégal de loups roux.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Le loup rouge est une espèce classée dans la catégorie En danger critique d'extinction (CR) sur la Liste rouge des espèces menacées de l'IUCN. L'espèce n'est pas inscrite aux annexes de la CITES.

Le loup rouge est classé comme espèce en voie de disparition en vertu de la loi américaine sur les espèces en voie de disparition (ESA) (loi publique des États-Unis n° 93-205; Code des États-Unis, titre 16, section 1531 et suivantes). Les animaux réintroduits et leur progéniture dans le nord-est de la Caroline du Nord sont considérés comme membres d'une population expérimentale non essentielle. Cette désignation, promulguée en vertu de l'article 10(j) de l'ESA, autorise l'USFWS à gérer la population et à favoriser son rétablissement dans le respect des besoins et des préoccupations des citoyens locaux. La chasse au loup rouge est interdite par l'ESA. À ce jour, la protection fédérale du loup rouge a été suffisante pour permettre sa réintroduction et son rétablissement en Caroline du Nord.

Un ambitieux programme de rétablissement du loup rouge a été lancé dès les années 1960 par l'USFWS, avec un programme d'élevage en captivité débutant en 1976. À partir de 14 fondateurs issus de Louisiane et du Texas, la population captive a prospéré, atteignant environ 175 individus dans 43 zoos en 2017, assurant la survie génétique de l'espèce.

Fort de ce succès en captivité, l'USFWS a initié une réintroduction en 1987 dans le refuge faunique national d'Alligator River en Caroline du Nord. Cette initiative a vu la libération de 102 loups jusqu'en 2002, menant à la naissance de 281 descendants sauvages. En 2005, la population sauvage comptait plus de 150 loups, répartis sur près de 6 000 km², principalement sur des terres privées.

Cependant, à partir de 2012, le programme de réintroduction a rencontré des difficultés dues à des conflits avec les propriétaires fonciers et à une augmentation du braconnage. En réponse, l'USFWS a modifié sa stratégie en 2016-2017, consolidant le programme d'élevage, limitant les loups en liberté à une zone fédérale plus petite (environ 800 km²), et retirant les loups en dehors de cette zone. Un second projet de réintroduction au parc national des Great Smoky Mountains (Tennessee) de 1992 à 1998 a échoué, en raison d'un faible taux de survie des louveteaux sauvages, ce qui a conduit à son abandon en 1998. La réussite du rétablissement de l'espèce dépend désormais de futures réintroductions réussies sur d'autres sites.

© lwolfartist - Wikimedia Commons

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)La taxonomie du loup rouge est controversée depuis sa première description. Nommé Canis rufus par Jean-Jacques Audubon et John Bachman en 1851, il a longtemps été considéré comme une espèce distincte. Toutefois, sa morphologie intermédiaire a conduit certains chercheurs à l’interpréter comme un hybride entre le loup gris et le coyote, voire comme une sous-espèce du loup gris, sous le nom de Canis lupus rufus.

Des analyses génétiques ont alimenté cette controverse : certaines études suggèrent un fort pourcentage d’ascendance coyote, tandis que d’autres défendent l’hypothèse d’une espèce distincte ayant divergé il y a plus de 150 000 ans. Aujourd’hui, la taxonomie la plus communément acceptée reconnaît le loup rouge comme une entité propre (Canis rufus), bien que son statut exact reste débattu. Les programmes de conservation traitent toutefois l’espèce comme distincte afin d’en assurer la préservation. Le débat taxonomique est également alimenté par les cas de loup de l’Est (Canis lycaon) et par la présence d’hybrides dans la nature, rendant difficile une classification rigide. Le consensus scientifique tend désormais à intégrer des approches génomiques, morphologiques et écologiques pour affiner la compréhension de cette espèce unique d’Amérique du Nord.

Traditionnellement, trois sous-espèces de loup rouge ont été reconnues, bien que deux d'entre elles soient désormais éteintes :

* Loup rouge de Floride (Canis rufus floridanus) : Cette sous-espèce, dont nous avons discuté précédemment, était caractérisée par son pelage sombre et sa présence en Floride. Elle est considérée comme éteinte depuis les années 1930. Il est important de noter que son statut de sous-espèce du loup rouge est également sujet à la controverse taxonomique globale du loup rouge lui-même.

* Loup rouge du Texas (Canis rufus rufus) : C'est la sous-espèce nominale qui a donné son nom à l'espèce. Elle a été décrite par Audubon et Bachman en 1851 et était historiquement présente dans des régions comme le Texas. Elle a été déclarée éteinte à l'état sauvage vers 1970.

* Loup rouge de Gregory ou Loup des marais (Canis rufus gregoryi) : Décrit par Edward Alphonso Goldman en 1937, le loup rouge de Gregory était plus grande et plus fine que Canis rufus rufus. Il était présent dans les régions marécageuses du sud-est des États-Unis. C'est la seule sous-espèce du loup rouge qui a survécu et qui a servi de base au programme de reproduction en captivité et de réintroduction actuel. Elle a disparu à l'état sauvage vers 1980, mais des individus issus du programme d'élevage ont été réintroduits en Caroline du Nord à partir de 1987.

Il est crucial de souligner que, en raison des incertitudes taxonomiques, certains systèmes de classification (comme le Mammal Species of the World de 2005) traitent Canis rufus comme un synonyme de Canis lupus ou comme un groupe avec un statut "incertae sedis" (position taxonomique incertaine). Cependant, les efforts de conservation se basent sur la reconnaissance du loup rouge en tant qu'entité distincte méritant protection, que ce soit en tant qu'espèce à part entière ou en tant qu'unité de gestion cruciale.

© Valérie - iNaturalist

CC-BY-NC-ND (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-ND (Certains droits réservés)| Nom commun | Loup rouge |

| Autre nom | Loup roux |

| English name | Red wolf |

| Español nombre | Lobo rojo |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

| Genre | Canis |

| Nom binominal | Canis rufus |

| Décrit par | Jean-Jacques Audubon John Bachman |

| Date | 1851 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

US Fish and Wildlife Service (FWS)

US Fish and Wildlife Service (FWS)

* Liens externes

* Bibliographie

Audubon, J.J. & Bachman, J. (1851). The Viviparous Quadrupeds of North America. Vol. 2. New York: V.G. Audubon.

Audubon, J.J. & Bachman, J. (1851). The Viviparous Quadrupeds of North America. Vol. 2. New York: V.G. Audubon.

Hinton, J. W., et al. (2017). "Red Wolf (Canis rufus) Recovery: A Review with Suggestions for Future Research." Animals, 7(12), 1–20. https://doi.org/10.3390/ani7120088

Hinton, J. W., et al. (2017). "Red Wolf (Canis rufus) Recovery: A Review with Suggestions for Future Research." Animals, 7(12), 1–20. https://doi.org/10.3390/ani7120088

Wayne, R.K. & Jenks, S.M. (1991). "Mitochondrial DNA analysis implying extensive hybridization of the endangered red wolf Canis rufus." Nature, 351(6327), 565–568. https://doi.org/10.1038/351565a0

Wayne, R.K. & Jenks, S.M. (1991). "Mitochondrial DNA analysis implying extensive hybridization of the endangered red wolf Canis rufus." Nature, 351(6327), 565–568. https://doi.org/10.1038/351565a0

Chambers, S.M., et al. (2012). "An Account of the Taxonomy of North American Wolves from Morphological and Genetic Analyses." North American Fauna, 77, 1–67. https://doi.org/10.3996/nafa.77.0001

Chambers, S.M., et al. (2012). "An Account of the Taxonomy of North American Wolves from Morphological and Genetic Analyses." North American Fauna, 77, 1–67. https://doi.org/10.3996/nafa.77.0001

Brzeski, K.E., et al. (2016). "Inbreeding and admixture in a reintroduced red wolf population." Molecular Ecology, 25(16), 3801–3813. https://doi.org/10.1111/mec.13712

Brzeski, K.E., et al. (2016). "Inbreeding and admixture in a reintroduced red wolf population." Molecular Ecology, 25(16), 3801–3813. https://doi.org/10.1111/mec.13712

Nowak, R.M. (2002). "The original status of wolves in eastern North America." Southeastern Naturalist, 1(2), 95–130.

Nowak, R.M. (2002). "The original status of wolves in eastern North America." Southeastern Naturalist, 1(2), 95–130.

Phillips, M.K., & Henry, V.G. (1992). Comments on Red Wolf Taxonomy. Conservation Biology, 6(4), 596-599.

Phillips, M.K., & Henry, V.G. (1992). Comments on Red Wolf Taxonomy. Conservation Biology, 6(4), 596-599.

Phillips, M.K., Henry, V.G., & Kelly, B.T. (2003). Restoration of the red wolf. In: Mech, L.D., & Boitani, L. (Eds.), Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation (pp. 272–288). University of Chicago Press.

Phillips, M.K., Henry, V.G., & Kelly, B.T. (2003). Restoration of the red wolf. In: Mech, L.D., & Boitani, L. (Eds.), Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation (pp. 272–288). University of Chicago Press.

Hinton, J.W., Chamberlain, M.J., & Rabon, D.R. (2013). Red Wolf (Canis rufus) Recovery: A Review with Suggestions for Future Research. Animals, 3(3), 722–744.

Hinton, J.W., Chamberlain, M.J., & Rabon, D.R. (2013). Red Wolf (Canis rufus) Recovery: A Review with Suggestions for Future Research. Animals, 3(3), 722–744.

Carley, C.J. (1975). Activities and Findings of the Red Wolf Recovery Program from Late 1973 to July 1, 1975. U.S. Fish and Wildlife Service: Albuquerque, NM, USA.

Carley, C.J. (1975). Activities and Findings of the Red Wolf Recovery Program from Late 1973 to July 1, 1975. U.S. Fish and Wildlife Service: Albuquerque, NM, USA.

Murray, D.L. et al. (2023). Ecological effects of a declining red wolf population. Conservation Biology

Murray, D.L. et al. (2023). Ecological effects of a declining red wolf population. Conservation Biology