Dingo (Canis lupus dingo)

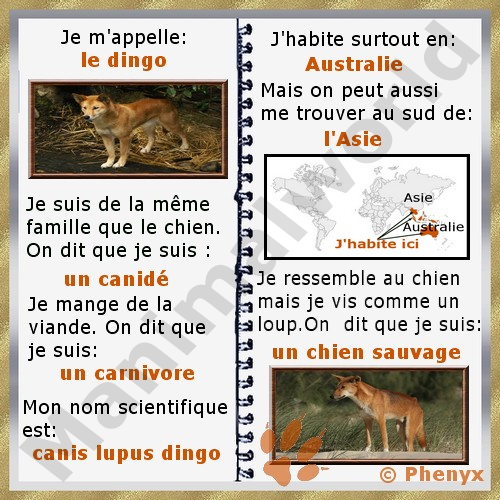

Le dingo (Canis lupus dingo) est un canidé sauvage emblématique d’Australie, bien qu’il soit également présent en Asie du Sud-Est insulaire. Considéré par certains comme une sous-espèce du loup gris (Canis lupus), et par d’autres comme une forme férale de chien, le dingo occupe une place ambiguë entre animal domestique et sauvage. Introduit en Australie il y a plusieurs milliers d’années, il a profondément influencé les écosystèmes et les cultures autochtones. Le dingo est à la fois vénéré dans certaines traditions aborigènes et pourchassé en tant que prédateur nuisible pour le bétail. Sa biologie, son comportement et son rôle écologique font l’objet de nombreuses recherches et débats, notamment en ce qui concerne sa taxonomie. Cet animal occupe une place cruciale dans l’histoire naturelle et culturelle de l’Australie. Le dingo est également appelé Chien sauvage d'Australie.

© Kim Navarre - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

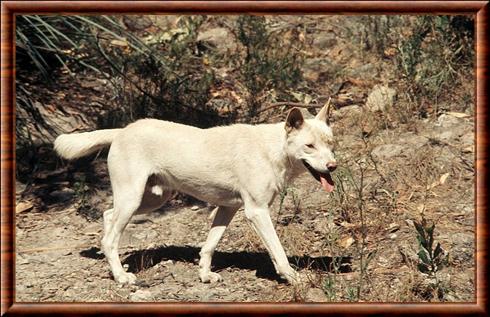

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le dingo possède une morphologie intermédiaire entre celle des chiens domestiques et celle des canidés sauvages comme le loup ou le chacal. De taille moyenne, il mesure entre 48 et 60 cm au garrot pour une longueur corporelle totale de 90 à 120 cm, queue comprise. Son poids varie généralement de 13 à 20 kg, bien que certains spécimens puissent atteindre jusqu’à 25 kg dans des conditions favorables.

Son pelage est court et dense, souvent de couleur sable ou fauve, parfois agrémenté de marques blanches sur la poitrine, les pattes et le bout de la queue. Des individus noirs ou noirs et feu sont aussi observés, surtout dans les populations tropicales.

La tête est triangulaire avec un museau allongé, des oreilles dressées et mobiles, et des yeux ambrés à noisette. Les membres sont élancés, adaptés à la course sur de longues distances. La dentition est robuste, avec des canines bien développées, utiles pour capturer et déchiqueter des proies variées. Contrairement à de nombreux chiens domestiques, les dingos ne possèdent pas de double ergot aux pattes postérieures, ce qui est considéré comme un trait ancestral.

Leur morphologie s’adapte aussi bien aux environnements arides qu’aux zones boisées. Le dingo est généralement agile, silencieux et endurant, ce qui en fait un prédateur efficace. Son apparence rustique et son physique équilibré témoignent d’une adaptation naturelle sans intervention humaine directe, ce qui le distingue des races canines modernes.

© Quartl - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)En Australie, le dingo est le plus grand prédateur terrestre et se trouve dans l'ouest et le centre du pays, ainsi qu'en grande partie dans le Territoire du Nord, le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. Sa présence est cependant limitée par le "Dingo Fence", une immense barrière conçue pour protéger le bétail. Au sud de cette clôture, les dingos sont souvent hybridés avec des chiens domestiques. L'île de K'gari (anciennement Fraser Island) est un lieu notable pour ses populations de dingos considérées comme génétiquement plus pures.

Le dingo a aussi des racines en Asie du Sud-Est, où il est toujours présent dans des pays comme la Thaïlande, la Malaisie, le Laos, l'Indonésie (y compris la Nouvelle-Guinée), les Philippines, la Birmanie et le sud de la Chine. Dans ces régions, les populations sont souvent fragmentées et l'hybridation est courante.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le régime alimentaire du dingo est extrêmement varié et opportuniste, reflet de sa capacité d’adaptation à des environnements très diversifiés. Carnivore avant tout, il chasse une grande variété de proies, allant des petits rongeurs aux grands herbivores. Dans les zones désertiques et arides, les dingos se nourrissent principalement de petits mammifères comme les rats, les souris, les lapins (espèce introduite), les wallabys, ainsi que de reptiles, d’oiseaux au sol et de carcasses. Dans les régions plus fertiles ou côtières, ils peuvent également chasser des kangourous, des échidnés ou consommer des fruits, insectes, oeufs et poissons. Les populations proches des zones agricoles ou urbaines accèdent parfois à des restes alimentaires humains ou attaquent du bétail, principalement des moutons ou de jeunes veaux, ce qui génère des conflits avec les éleveurs.

Les dingos sont capables de traquer une proie sur de longues distances, seuls ou en meute. Ils emploient des techniques de chasse collaboratives, surtout pour les proies de grande taille. Leur dentition leur permet de consommer des os et des tissus durs. Ils peuvent également adapter leur régime selon les saisons, se rabattant sur des sources alternatives en cas de pénurie. Leur digestion efficace leur permet de tirer profit de proies entières, et leur comportement de cache de nourriture assure une disponibilité à long terme. Des études isotopiques sur des restes fossiles ont confirmé la stabilité de leur régime carnivore au fil du temps.

Le dingo joue un rôle important dans les écosystèmes australiens, régulant les populations de petits herbivores et de rongeurs, souvent envahissants. Il peut aussi entrer en compétition avec d'autres prédateurs comme les renards ou les chats sauvages, qu’il peut repousser ou dominer localement.

© Marc Tarlock - Flickr

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le dingo conserve un cycle reproductif saisonnier, semblable à celui des canidés sauvages, contrairement à de nombreux chiens domestiques pouvant se reproduire toute l’année. Les accouplements ont lieu entre mars et mai, période automnale en Australie.

La gestation dure environ 63 jours, comme chez la plupart des canidés. Les portées comptent en moyenne de 4 à 6 petits, mais peuvent aller jusqu’à 10 selon les conditions environnementales. Les femelles donnent naissance dans des tanières creusées dans le sol, sous des rochers ou dans des troncs creux. Les jeunes naissent aveugles, sourds et entièrement dépendants de leur mère pendant les premières semaines. Le mâle dominant, souvent le père, participe à leur protection et parfois à leur alimentation, régurgitant de la nourriture prémâchée. La lactation dure environ 2 mois, mais les jeunes restent avec la meute jusqu’à leur maturité sexuelle, vers l’âge de 1 à 3 ans.

Le dingo montre une structure sociale relativement stricte : seuls les couples dominants se reproduisent au sein d’un groupe, ce qui limite les naissances et évite la surpopulation. Cette stratégie favorise une survie accrue des jeunes et maintient la stabilité du groupe. Les individus peuvent se disperser pour fonder de nouvelles meutes ou vivre temporairement en solitaires. La reproduction des dingos hybrides (croisés avec des chiens domestiques) suit un schéma moins régulé, ce qui contribue à la dilution génétique du dingo pur. Ce facteur constitue une menace importante pour la pérennité de la lignée originale. En captivité, les dingos peuvent se reproduire plus fréquemment, mais présentent souvent un comportement moins stable. Le cycle de reproduction du dingo reflète son adaptation à des environnements où les ressources sont parfois limitées et où la sélection naturelle favorise l’efficacité plutôt que la prolificité.

À l’état sauvage, le dingo vit en moyenne entre 5 et 10 ans, bien que certains individus particulièrement robustes atteignent 12 ans. En captivité, où les risques de prédation, de maladie et de famine sont réduits, il peut vivre jusqu’à 15 à 20 ans. La mortalité juvénile est élevée, notamment en raison de la prédation, des conflits avec les humains et de la rareté des ressources dans certains habitats. La longévité du dingo dépend fortement de facteurs environnementaux, sociaux et sanitaires, ainsi que de la pression exercée par l’homme.

© Inugami-bargho - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le dingo adopte un comportement social flexible, capable d'évoluer entre vie solitaire, en couple ou en meute structurée, selon les ressources disponibles et la pression environnementale. En milieu naturel, il tend à former de petites meutes composées d’un couple reproducteur et de leurs descendants, ce qui facilite la chasse collective, la défense du territoire et l'élevage des jeunes. Chaque meute occupe un territoire défini, marqué par l’urine et des signaux olfactifs. Les interactions sociales sont régulées par des postures, des vocalisations et des comportements d’apaisement. Le hurlement, plus mélodieux et prolongé que celui des chiens domestiques, sert à la communication longue distance entre individus. Les aboiements sont rares, contrairement aux chiens.

Le dingo manifeste une grande curiosité, associée à une prudence marquée envers l’humain, ce qui rend son observation difficile à l’état sauvage. Il est crépusculaire à nocturne dans les régions chaudes, mais peut adopter une activité diurne dans les zones tempérées ou montagneuses.

Chasseur endurant, il parcourt de longues distances en quête de nourriture, parfois jusqu’à 40 km par jour. Son comportement alimentaire inclut la cache de nourriture excédentaire pour les périodes de disette. Très adaptable, il exploite divers habitats : forêts, savanes, zones arides, bords de routes et même périphéries urbaines. Les jeunes apprennent par imitation des adultes, notamment les techniques de chasse. Les conflits intra-espèces sont rares mais peuvent survenir pour la dominance ou l’accès aux femelles. Face aux menaces humaines, le dingo manifeste une fuite instinctive, mais peut devenir agressif s’il est acculé. Il montre aussi des comportements ludiques, semblables à ceux des chiens. Son comportement autonome, alliant intelligence, endurance et organisation sociale, le distingue fortement de ce dernier.

© Newretreads - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le dingo est un superprédateur dans la plupart des écosystèmes australiens où il est présent, mais il n’est pas exempt de menaces. Chez les jeunes, la prédation peut être exercée par des rapaces comme l’aigle audacieux (Aquila audax), ou des reptiles de grande taille tels que le varan perenti (Varanus giganteus).

Cependant, la principale pression sur les populations de dingos vient des activités humaines. Les éleveurs considèrent le dingo comme un danger pour le bétail, en particulier les moutons et les jeunes bovins. En conséquence, des campagnes intensives de piégeage, d’empoisonnement et de tir ont été menées, parfois avec des effets dramatiques sur les populations locales. Le "Dingo Fence", une barrière de plus de 5 000 km, a été construite pour protéger les zones agricoles du sud-est australien. Ces mesures ont fragmenté les populations, perturbant leur génétique et leur dynamique sociale.

En milieu naturel, le dingo n’a que peu de concurrents directs : il peut dominer ou exclure les renards roux (Vulpes vulpes) et les chats sauvages (Felis silvestris), qui sont également des espèces introduites et nuisibles. Certains crocodiles peuvent représenter une menace ponctuelle dans les régions nordiques, surtout pour les jeunes ou les adultes inattentifs près des points d’eau. Malgré cela, en tant que prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, le dingo joue un rôle régulateur fondamental sur les écosystèmes australiens.

© Garst Warren - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le dingo fait face à plusieurs menaces complexes qui compromettent sa survie et sa pureté génétique :

* Perte d'habitat et persécution : La conversion des terres pour l'agriculture et le développement urbain réduit l'habitat disponible pour les dingos, les poussant à des contacts plus fréquents avec les humains et le bétail. En réponse à la prédation du bétail, notamment des moutons et des chèvres (les risques pour les bovins étant moindres), les dingos sont massivement pourchassés. Des programmes d'éradication sont mis en oeuvre, incluant des tirs, des pièges (comme les pièges à mâchoires qui peuvent causer de graves blessures) et l'utilisation de poison 1080 (fluoroacétate de sodium). Ce poison est souvent dissimulé dans des appâts carnés et peut entraîner une mort lente et douloureuse, touchant également d'autres espèces non ciblées.

Le célèbre Dingo Fence, une clôture de milliers de kilomètres, vise à exclure les dingos des zones d'élevage, mais cela les confine à des environnements plus arides avec des ressources limitées. De plus, des primes à la chasse sont parfois offertes, incitant à l'élimination des dingos, même dans des zones protégées. Certains gouvernements et groupes agricoles dépeignent faussement les dingos comme des "chiens sauvages" nuisibles, manipulant l'opinion publique pour justifier leur extermination.

* Hybridation avec les chiens domestiques : L'une des menaces les plus importantes pour la survie génétique du dingo "pur" est l'hybridation avec les chiens domestiques (Canis lupus familiaris) et les féraux (sauvagisés). À mesure que les zones urbaines et rurales s'étendent, les contacts entre dingos et chiens domestiques augmentent, entraînant des croisements. Bien que des études récentes aient suggéré que l'ampleur de cette hybridation ait été surestimée dans certaines régions et que les dingos soient plus génétiquement distincts qu'on ne le pensait, elle reste une préoccupation majeure, en particulier dans le sud-est de l'Australie.

L'chiens domestiques dilue le patrimoine génétique des dingos, menaçant à terme l'existence de populations de dingos génétiquement pures. Des mesures telles que la stérilisation des chiens domestiques dans les zones rurales et la gestion des décharges (qui peuvent attirer à la fois dingos et chiens) sont considérées comme importantes pour limiter ce phénomène.

* Impacts des programmes de contrôle : Les programmes de contrôle létal non seulement réduisent directement les populations de dingos, mais peuvent aussi perturber leur structure sociale. La rupture des meutes peut laisser des territoires ouverts à l'installation de chiens hybrides, perpétuant ainsi le cycle d'hybridation.

* Conflits avec les humains : Les dingos peuvent devenir accoutumés aux humains, surtout s'ils sont nourris. Cela peut entraîner des comportements dangereux, notamment des attaques (rares, mais potentiellement graves pour les enfants) lorsque les dingos perçoivent les humains comme des concurrents pour la nourriture ou des menaces pour leur territoire. Une gestion inappropriée de la nourriture et des déchets humains contribue à ce problème.

* Manque de protection légale et de plans de conservation concertés : Contrairement à d'autres espèces indigènes, le dingo n'est pas protégé par la loi fédérale australienne sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité. Son statut varie selon les États, étant parfois considéré comme un animal nuisible sous la législation des terres rurales. Il n'existe pas de plan national formel de réduction des menaces pour le dingo, ce qui rend les efforts de conservation fragmentés et souvent contrecarrés par l'opposition de certains secteurs agricoles.

La reconnaissance du dingo comme une espèce indigène et un prédateur clé de voûte est cruciale. Des approches non létales pour la gestion des conflits avec le bétail, telles que l'utilisation de chiens de garde ou de clôtures de protection, sont de plus en plus étudiées et prouvées efficaces.

© Glen Fergus - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)La conservation du dingo est complexe et controversée en Australie, malgré son rôle vital pour l'écosystème. Son statut légal est ambigu : protégé dans certains parcs, il est considéré comme nuisible ailleurs, menant à des politiques de destruction.

Les efforts de conservation incluent la recherche génétique pour identifier les populations pures, la protection dans les aires protégées, et l'exploration de méthodes non létales pour gérer les conflits avec le bétail (clôtures, animaux de garde, meilleure gestion des troupeaux). L'objectif est de promouvoir la coexistence et de reconnaître le dingo comme un prédateur essentiel qui aide à contrôler les populations de ravageurs.

Le manque de consensus national et l'opposition de certains groupes restent les principaux défis. Une approche coordonnée est nécessaire pour protéger cette espèce indigène, bénéfique à la santé des écosystèmes australiens.

© Rayne Wright - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Initialement, le dingo a été décrit scientifiquement par Friedrich Albrecht Anton Meyer en 1793 sous le nom de Canis dingo, le considérant comme une espèce distincte. Cependant, cette classification a évolué au fil du temps. Pendant une longue période, il a été communément classé comme une sous-espèce du loup gris, Canis lupus dingo, au même titre que le chien domestique (Canis lupus familiaris).

Cette classification reflétait l'idée que le dingo était un descendant de chiens domestiques asiatiques introduits en Australie il y a environ 3 000 à 5 000 ans, puis retournés à l'état sauvage (processus de féralisation). Les preuves génétiques, notamment mitochondriales, ont longtemps soutenu cette origine commune à partir d'anciennes populations de chiens domestiques asiatiques.

Plus récemment, le statut taxonomique du dingo a été de nouveau remis en question. Certains chercheurs, basés sur des études morphologiques et génétiques approfondies (y compris des analyses du génome nucléaire), ont argumenté que le dingo devrait être élevé au rang d'espèce à part entière, de retour à son nom original, Canis dingo. Cette proposition s'appuie sur le fait que le dingo présente des caractéristiques distinctes et qu'il a évolué de manière semi-isolée en Australie.

Cependant, cette vision n'est pas universellement acceptée. L'IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), par exemple, a eu des positions fluctuantes. En 2019, le groupe de spécialistes des canidés de l'IUCN a même proposé de considérer le dingo et le chien chanteur de Nouvelle-Guinée comme des chiens féraux (et de les retirer de la Liste rouge, où le dingo était auparavant classé comme "Vulnérable". Cette approche est controversée, car elle tend à minimiser l'importance de la conservation du dingo en tant qu'entité écologique et génétique unique.

La taxonomie du dingo est intrinsèquement liée à celle du chien chanteur de Nouvelle-Guinée (Canis lupus hallstromi ou parfois Canis hallstromi). Les études génétiques confirment une parenté très étroite entre ces deux canidés, suggérant qu'ils descendent d'une même vague d'introduction de chiens domestiques ancestraux en Océanie. Ils partagent des traits primitifs communs, comme les hurlements distinctifs au lieu d'aboiements, et sont souvent considérés comme des lignées parallèles issues de cette même migration préhistorique. Dans la taxonomie de 2005 de "Mammal Species of the World", Canis lupus dingo englobait à la fois le dingo australien et le chien chanteur.

En résumé, si la classification du dingo au sein du genre Canis est certaine, son rang exact (espèce ou sous-espèce de loup ou de chien domestique) reste un sujet de débat scientifique actif, avec des implications importantes pour sa gestion et sa conservation.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

* Les dingos vivent seuls ou en bandes familiales et représentent parfois un véritable fléau pour les éleveurs de bétail.

* Les dingos sont principalement tués par les hommes, les crocodiles et même parfois par d’autres espèces de canidés, comme les chacals et les chiens domestiques. Il leur arrive également de mourir sous les crocs de leur semblable.

* Quand ils sont petits, les chiots sont encore très vulnérables, ce qui en fait une proie de choix pour les grands rapaces.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

| Nom commun | Dingo |

| Autres noms | Chien sauvage d’Australie Warrigal |

| English name | Australian wild dog Dingo Australian dingo |

| Español nombre | Dingo |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

| Genre | Canis |

| Espèce | Canis lupus |

| Nom binominal | Canis lupus dingo |

| Décrit par | Friedrich Albrecht Meyer |

| Date | 1793 |

Retrouvez ci-dessous une fiche simplifiée du dingo pour les enfants afin qu'eux aussi puissent apprendre à connaître les différentes espèces animales qui peuplent notre planète.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)* Liens internes

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Western Australian dingo association

Western Australian dingo association

* Bibliographie

Meyer, F.A.A. (1793). Systematisch-summarische Uebersicht der neuesten zoologischen Entdeckungen in Neuholland und Afrika.

Meyer, F.A.A. (1793). Systematisch-summarische Uebersicht der neuesten zoologischen Entdeckungen in Neuholland und Afrika.

Corbett, L.K. (2001). The Dingo. CSIRO Publishing.

Corbett, L.K. (2001). The Dingo. CSIRO Publishing.

Savolainen, P., Malmstrom, C., et al. (2004). Genetic evidence for an East Asian origin of American dogs. Science, 304(5674), 1616-1619.

Savolainen, P., Malmstrom, C., et al. (2004). Genetic evidence for an East Asian origin of American dogs. Science, 304(5674), 1616-1619.

Jackson, S. M., Groves, C. P., et al. (2017). The taxonomic status of the dingo Canis dingo Meyer, 1793 (Mammalia: Carnivora: Canidae). Zootaxa, 4317(2), 209-224.

Jackson, S. M., Groves, C. P., et al. (2017). The taxonomic status of the dingo Canis dingo Meyer, 1793 (Mammalia: Carnivora: Canidae). Zootaxa, 4317(2), 209-224.

Cairns, K.M., & Wilton, A.N. (2018). New insights into the phylogeny of the dingo (Canis dingo) and the domestic dog (Canis familiaris) based on a large sample size of mitochondrial genomes. Ecology and Evolution, 8(23), 11843-11855.

Cairns, K.M., & Wilton, A.N. (2018). New insights into the phylogeny of the dingo (Canis dingo) and the domestic dog (Canis familiaris) based on a large sample size of mitochondrial genomes. Ecology and Evolution, 8(23), 11843-11855.

Crowther, M.S., Fillios, M., et al. (2014). An updated description of the Australian dingo (Canis dingo Meyer, 1793) with recommendations for its conservation. Zootaxa, 3755(5), 450-484.

Crowther, M.S., Fillios, M., et al. (2014). An updated description of the Australian dingo (Canis dingo Meyer, 1793) with recommendations for its conservation. Zootaxa, 3755(5), 450-484.

Allen, B. L., Glen, A. S., et al. (2010). Assessing the impacts of dingoes in Australia: a review of the science. Biological Conservation, 143(6), 1378-1389.

Allen, B. L., Glen, A. S., et al. (2010). Assessing the impacts of dingoes in Australia: a review of the science. Biological Conservation, 143(6), 1378-1389.

Letnic, M., Ritchie, E. G., et al. (2012). The role of dingoes in regulating mesopredator release: A test of the mesopredator release hypothesis. Ecology Letters, 15(1), 19-27.

Letnic, M., Ritchie, E. G., et al. (2012). The role of dingoes in regulating mesopredator release: A test of the mesopredator release hypothesis. Ecology Letters, 15(1), 19-27.

Smith, B., et al. (2020). The Genetic Structure of Australian Dingoes: Strong Regional Differences Suggest Complex Ancient Ancestry. Molecular Ecology, 29(1), 180-192.

Smith, B., et al. (2020). The Genetic Structure of Australian Dingoes: Strong Regional Differences Suggest Complex Ancient Ancestry. Molecular Ecology, 29(1), 180-192.

Fleming, P., Allen, B., et al. (2001). Managing vertebrate pests: dingoes. Bureau of Rural Sciences.

Fleming, P., Allen, B., et al. (2001). Managing vertebrate pests: dingoes. Bureau of Rural Sciences.

Macdonald, D. W., & Sillero-Zubiri, C. (Eds.) (2004). The Biology and Conservation of Wild Canids. Oxford University Press.

Macdonald, D. W., & Sillero-Zubiri, C. (Eds.) (2004). The Biology and Conservation of Wild Canids. Oxford University Press.

Allen, B. L. (2019). The Dingo Dilemma: The science and ethics of dingo management in Australia. CSIRO Publishing.

Allen, B. L. (2019). The Dingo Dilemma: The science and ethics of dingo management in Australia. CSIRO Publishing.