Loup d'Éthiopie (Canis simensis)

Le loup d'Éthiopie (Canis simensis) est un canidé endémique des hauts plateaux éthiopiens. Contrairement à ce que son nom peut suggérer, ce loup n’a ni la taille ni la puissance de ses cousins nord-américains ou européens, mais il se distingue par sa spécialisation écologique unique. En effet, il est le seul canidé strictement adapté aux zones afro-alpines, souvent au-dessus de 3 000 mètres d'altitude. De par son habitat restreint, sa population fragmentée et les menaces croissantes liées à la pression humaine, il figure aujourd’hui parmi les espèces les plus proches de l’extinction sur le continent africain. Le loup d'Éthiopie est aussi connu sous les noms de chacal du Simien ou loup d’Abyssinie.

© Charles J. Sharp - Sharp Photography

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le loup d'Éthiopie présente une morphologie élancée et gracieuse, adaptée à la chasse à vue dans les vastes prairies afro-alpines. Il mesure en moyenne 85 à 100 cm de long (sans la queue), avec une hauteur au garrot d’environ 50 cm, et pèse entre 11 et 19 kg. Les mâles sont légèrement plus grands et robustes que les femelles, bien que cette différence ne soit pas toujours marquée. La longueur de la queue est de 27 à 40 cm.

Son pelage est l’un de ses traits les plus distinctifs : d’un roux vif sur le dos et les flancs, il contraste avec des parties ventrales, le museau et les pattes intérieures de couleur blanche. Une ligne blanche longe aussi sa gorge et ses joues. La queue est touffue, noire à son extrémité. Les oreilles, longues et dressées, sont de forme triangulaire, contribuant à son apparence de renard surdimensionné. Ce dimorphisme mimétique ne reflète cependant pas une parenté étroite avec les renards, mais résulte d’une adaptation convergente à des niches écologiques similaires.

L'espèce présente des canines fines, idéales pour saisir de petites proies, et une denture adaptée à un régime insectivore et micromammifère. Son corps longiligne, ses pattes fines et son cou allongé témoignent de sa spécialisation dans la chasse aux rongeurs sur des terrains dégagés à haute altitude. Enfin, son museau pointu et ses grands yeux ambrés complètent ce profil gracieux et agile.

© Charles J. Sharp - Sharp Photography

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

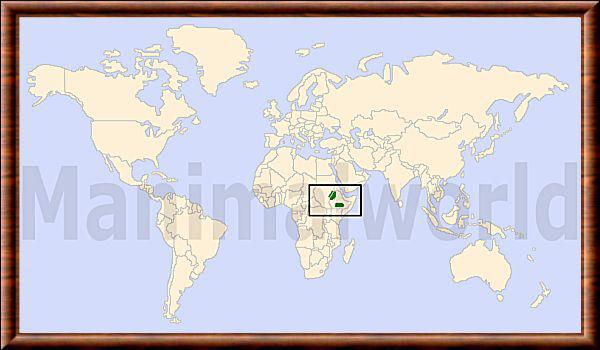

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le loup d'Éthiopie est strictement endémique des hautes terres éthiopiennes, évoluant principalement au-dessus de 3 000 mètres d'altitude, bien que des observations antérieures aient été faites à 2 500 mètres. Historiquement présent dans les montagnes du Simien dès sa description en 1835, des signes de déclin des effectifs y sont observés. Au début du XXe siècle, l'espèce était également signalée sur le plateau de Gojjam.

Aujourd'hui, l'espèce est confinée à sept chaînes de montagnes isolées des hauts plateaux, entre 3 000 et 4 500 mètres. Au nord de la vallée du Rift, les populations survivent dans les montagnes du Simien, au mont Guna, et dans les hauts plateaux du Wollo (Nord et Sud), ainsi qu'à Menz, subissant une forte pression agricole qui les pousse au-delà de 3 500-3 800 mètres. L'espèce est désormais éteinte à Gosh Meda et absente du mont Choke. Au sud-est de la vallée du Rift, on trouve des populations dans les monts Arsi (Kaka, Chilalo, Galama) et les monts Bale, incluant Somkaru-Korduro. Il n'existe aucune preuve de sa présence en Érythrée, confirmant son aire de répartition restreinte et fragmentée.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'alimentation du loup d'Éthiopie est hautement spécialisée, se composant presque exclusivement de rongeurs, ce qui le distingue des autres grands canidés qui ont souvent un régime alimentaire plus diversifié. Parmi ses proies favorites figurent notamment les rats-taupes géants (Tachyoryctes macrocephalus), les musaraignes et divers rongeurs du genre Lophuromys ou Arvicanthis. Ces micromammifères représentent plus de 90 % de son régime, bien que l’animal puisse parfois consommer des oiseaux, des insectes ou, rarement, des charognes.

Sa stratégie de chasse est essentiellement solitaire, axée sur l'observation patiente et la capture rapide de proies hors de leurs terriers. Doté d’une ouïe et d’une vue aiguisées, il peut localiser un rongeur sous terre avant de bondir pour l’attraper. La haute altitude et le climat rigoureux ont conduit le loup d’Éthiopie à développer une stratégie alimentaire économe en énergie, en évitant les poursuites prolongées. Il s’approche lentement de ses proies avant de bondir avec précision. Une fois capturée, la victime est immédiatement consommée ou ramenée à la tanière pour la partager avec ses petits ou une femelle gestante.

Le régime strictement micromammifère du loup d’Éthiopie le rend particulièrement vulnérable à toute modification de son habitat, notamment la réduction des populations de rongeurs causée par la surpâture, les cultures agricoles ou les maladies transmises par les chiens domestiques. Cette spécialisation extrême est unique parmi les canidés africains, le distinguant nettement d’espèces généralistes comme le chacal ou le renard.

© Paulo Paixão - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)La reproduction du loup d'Éthiopie est un processus crucial pour la survie de cette espèce menacée. La saison de reproduction a généralement lieu entre août et octobre, coïncidant avec la fin de la saison des pluies, ce qui assure une abondance de ressources alimentaires pour l'élevage des jeunes. Les loups d'Éthiopie vivent en groupes sociaux, mais seule la femelle dominante du groupe se reproduit généralement, un phénomène connu sous le nom de reproduction monomère.

La période de gestation dure environ 60 à 63 jours, après quoi la femelle donne naissance à une portée de 2 à 6 louveteaux, bien que la taille moyenne des portées soit de 3 à 4 petits. Les louveteaux naissent aveugles et dépendants, pesant environ 200 à 250 grammes. Ils sont élevés dans des terriers, souvent des terriers abandonnés ou des crevasses rocheuses, qui offrent une protection contre les intempéries et les prédateurs.

L'ensemble du groupe social participe à l'élevage des jeunes, apportant de la nourriture régurgitée et assurant leur protection. Les jeunes commencent à sortir du terrier vers l'âge de trois semaines et sont sevrés vers cinq à sept semaines, bien qu'ils continuent à dépendre du groupe pour leur nourriture pendant plusieurs mois. Ils atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de deux ans, mais ne se reproduisent généralement pas avant d'avoir acquis une position dominante au sein du groupe ou d'avoir quitté leur groupe natal pour former le leur. Le succès reproducteur est fortement influencé par la disponibilité des proies et la densité de la population.

Le loup d'Éthiopie vit en moyenne entre 8 et 10 ans à l'état sauvage. Certains individus peuvent atteindre jusqu'à 12 ans, bien que cela reste rare en raison des nombreuses menaces naturelles et anthropiques. En captivité, où l’espèce est très peu représentée, la longévité maximale observée dépasse légèrement les 12 ans. Les jeunes, particulièrement vulnérables durant leurs premiers mois, présentent une mortalité élevée. La longévité réelle de l’espèce demeure difficile à évaluer précisément, compte tenu du faible nombre de loups d’Éthiopie suivis sur le long terme et des difficultés logistiques liées à leur habitat montagnard isolé.

© Attila Steiner - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le comportement social du loup d'Éthiopie est unique parmi les canidés, présentant un mélange de vie solitaire pour la chasse et de vie en groupe pour la protection et l'élevage des jeunes. Bien qu'ils chassent principalement seuls, les loups d'Éthiopie vivent en meutes stables composées généralement de deux à treize individus, incluant un couple reproducteur et leurs descendants de plusieurs générations. Cette structure sociale est essentielle pour la défense du territoire et la protection contre les autres prédateurs.

Les interactions sociales au sein de la meute sont complexes, impliquant des salutations rituelles, des jeux, et des toilettages mutuels qui renforcent les liens. La communication est principalement olfactive et vocale. Ils utilisent des marques olfactives comme l'urine et les fèces pour délimiter leur territoire et communiquer des informations sur leur statut. Les vocalisations incluent des hurlements, des jappements et des grognements, qui servent à la cohésion du groupe, à l'alerte de dangers et à la revendication territoriale.

Chaque meute occupe un territoire bien défini, qu'elle défend activement contre les autres groupes. La taille du territoire varie en fonction de la densité des proies et de la taille de la meute, mais elle peut s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés. Malgré leur nature territoriale, les rencontres entre meutes sont rares, et elles sont généralement évitées par des démonstrations de force et des vocalisations. Leur comportement est fortement influencé par leur environnement alpin, les obligeant à être opportunistes et adaptables pour survivre.

© Forest Botial-Jarvis - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Bien que le loup d'Éthiopie soit un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire des rongeurs dans son habitat afro-alpin, il est lui-même confronté à des menaces d'ennemis naturels, en particulier lorsqu'il est jeune ou affaibli. Le principal prédateur pour les louveteaux et les juvéniles est le léopard (Panthera pardus), qui partage souvent le même habitat montagnard et peut opportunément s'attaquer aux jeunes loups non surveillés. De même, les aigles royaux (Aquila chrysaetos) et d'autres grands rapaces peuvent représenter une menace significative pour les louveteaux exposés dans les premières semaines de leur vie.

Les hyènes tachetées (Crocuta crocuta) et les chiens errants ou sauvages, bien que moins fréquents dans les zones de haute altitude, peuvent également représenter un danger pour les louveteaux et occasionnellement pour les adultes affaiblis ou isolés, en particulier à la périphérie des habitats des loups. La compétition interspécifique pour les ressources est également une forme de prédation indirecte; par exemple, les chiens domestiques, en concurrence pour les proies ou en propageant des maladies, réduisent indirectement les populations de loups.

De plus, les conflits avec les humains représentent une menace majeure, car les loups peuvent être tués en représailles pour des attaques présumées sur le bétail, bien que ces attaques soient rares et généralement imputables à d'autres carnivores. La prédation naturelle est un facteur important qui régule les populations de loups, mais la perte d'habitat et les maladies représentent des menaces bien plus importantes pour la survie de l'espèce.

© Harri J. - Wikimedia Commons

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)La perte continue d'habitat due à l'agriculture de subsistance en haute altitude constitue la principale menace. Soixante pour cent des terres situées au-dessus de 3 200 m ont été converties en terres agricoles, et toutes les populations situées en dessous de 3 700 m sont particulièrement vulnérables à une nouvelle perte d'habitat, surtout si les zones sont petites et présentent un relief relativement plat. La perte d'habitat est exacerbée par le surpâturage des pâturages d'altitude par le bétail domestique, et dans certaines zones, l'habitat est menacé par le développement proposé d'élevages ovins commerciaux et de routes. Les persécutions humaines, déclenchées par l'instabilité politique passée, sont aujourd'hui moins graves et associées à des conflits liés aux pertes de bétail. Le déclin récent de la population au Balé est principalement dû à des épizooties, les mortalités routières et la chasse étant des menaces secondaires. La rage constitue une menace potentielle pour toutes les populations, la maladie de Carré étant également préoccupante au Balé. La plupart de ces menaces sont exacerbées par la spécialisation des loups à la vie dans l'écosystème afro-alpin.

Au Balé, le loup d'Éthiopie s'hybride avec le chien domestique. Gottelli et al. (1994) ont utilisé des fragments de restriction d'ADN mitochondrial et des allèles microsatellites pour conclure que l'hybridation était relativement courante dans l'ouest du Balé, résultant de croisements entre des louves et des chiens domestiques mâles. Les hybrides ont un museau plus court, un corps plus corpulent et des motifs de pelage différents. Bien que les hybrides soient confinés à la vallée du Web, dans l'ouest du Balé, ils peuvent menacer l'intégrité génétique de la population de loups. Suite à l'hybridation, une population peut être affectée par une dépression de consanguinité ou une réduction de la valeur adaptative, bien que cela ne semble pas s'être produit au Balé à ce jour. Actuellement, rien n'indique qu'une hybridation ait lieu en dehors de l'ouest du Balé.

© Janco van Gelderen - iNaturalist

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le loup d’Éthiopie est une espèce en danger d'extinction. La Liste rouge de l'IUCN le répertorie dans la catégorie "En danger" (EN). L'espèce bénéficie d'une protection légale complète en vertu du Règlement éthiopien sur la conservation de la faune sauvage de 1974, interdisant son abattage sous peine de deux ans de prison. L'espèce n'est pas répertoriée dans les annexes de la CITES.

La conservation du loup d'Éthiopie est renforcée par sa présence dans plusieurs parcs nationaux, notamment le parc national des monts Balé et du Simien, le parc régional de Borena Saiynt, la zone de conservation communautaire de Guassa, et le parc régional des monts Arsi. L'extension récente des limites du Simien et la création de nouveaux parcs dans les monts Arsi ont augmenté de 87% la superficie d'habitat protégée.

Des mesures de conservation significatives ont été mises en oeuvre. Le Programme de conservation du loup d'Éthiopie (EWCP), lancé en 1995 par l'Université d'Oxford, coordonne des actions clés. Celles-ci incluent des campagnes de vaccination des chiens domestiques contre la rage et la maladie de Carré, notamment à Bale, Menz et Simien, ainsi que la vaccination directe des loups lors d'épidémies. Un programme de stérilisation cible les hybrides à Bale. L'EWCP soutient également le renforcement des capacités des parcs, comme celui des montagnes de Bale (financement de patrouilles, entretien d'infrastructures), et mène des programmes d'éducation communautaire et scolaire. Le suivi continu des populations de loups et des enquêtes sur leur statut sont essentiels. En 2011, un atelier a abouti à un plan d'action national décennal.

Le travail pionnier du Projet de recherche sur les monts Balé (1983) et les études subséquentes de Sillero-Zubiri (1994), menant au Plan d'action pour le loup d'Éthiopie (1997), ont jeté les bases de ces initiatives. L'objectif global de l'EWCP est de protéger l'écosystème afro-alpin et sa biodiversité unique. Aucun loup d'Éthiopie n'est maintenu en captivité. Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur la dispersion, la survie, le rôle du loup dans l'épidémiologie des maladies canines, et les dynamiques proie-prédateur, particulièrement dans le nord de l'Éthiopie.

© Zdeněk Hašek - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)L'histoire taxonomique du loup d'Éthiopie est complexe et a fait l'objet de nombreuses révisions au fil du temps, reflétant les défis de la classification des canidés et les avancées de la génétique. L'espèce fut initialement décrite par le naturaliste allemand Eduard Rüppell en 1840, qui la nomma Canis simensis, la plaçant dans le genre Canis avec les loups et les chiens. Le nom "simensis" fait référence aux montagnes du Simien en Éthiopie, où l'espèce fut découverte. Pendant de nombreuses années, il fut considéré comme un renard, en raison de son apparence élancée et de son museau fin, et fut parfois classé dans le genre Vulpes ou même dans un genre monotypique, Simenia. Cette confusion taxonomique était due à des caractéristiques morphologiques convergentes avec les renards, mais de récentes études génétiques ont résolu ce débat.

Des analyses génétiques approfondies, basées sur l'ADN mitochondrial et nucléaire, ont clairement démontré que le loup d'Éthiopie est bien un membre du genre Canis. Ces études ont révélé une relation phylogénétique étroite avec le loup gris (Canis lupus) et le coyote (Canis latrans), plutôt qu'avec les renards. Plus précisément, les recherches génétiques, comme celles menées par Wayne et al. (1997) ou Lindblad-Toh et al. (2011), ont positionné Canis simensis comme un taxon basal au sein du clade des grands canidés holarctiques, ce qui signifie qu'il a divergé très tôt de la lignée qui a donné naissance aux loups gris et aux coyotes. Cette divergence précoce est estimée à plusieurs millions d'années. Cette découverte a renforcé son statut d'espèce unique et endémique, et non une simple variation d'autres espèces de canidés. La reconnaissance de son placement correct dans l'arbre phylogénétique des canidés est cruciale pour les efforts de conservation, car elle met en lumière l'importance évolutive de cette espèce et la nécessité de la protéger en tant que lignée distincte. La lignée évolutive du loup d'Éthiopie représente un témoin précieux de l'évolution des canidés en Afrique.

Actuellement, il est communément admis que le loup d'Éthiopie est divisé en deux sous-espèces distinctes, séparées géographiquement par la vallée du Rift éthiopienne :

- Canis simensis simensis : Cette sous-espèce est présente dans les plateaux du nord-ouest du pays, notamment dans la région des monts Simien.

- Canis simensis citernii : On la trouve dans les régions du sud-est de l'Éthiopie, principalement dans la région des monts Balé.

Ces deux sous-espèces reflètent une divergence génétique et des adaptations légères aux environnements spécifiques de leurs aires de répartition respectives, bien qu'elles partagent la même écologie de base et le même statut de conservation critique.

© Bird Explorers - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)| Nom commun | Loup d'Éthiopie |

| Autres noms | Loup d'Abyssinie Chacal du Simien |

| English name | Ethiopian wolf |

| Español nombre | Lobo etíope |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

| Genre | Canis |

| Nom binominal | Canis simensis |

| Décrit par | Eduard Rüppell |

| Date | 1840 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Ethiopian Wolf Conservation Programme (EWCP)

Ethiopian Wolf Conservation Programme (EWCP)

* Bibliographie

Rüppell, E. (1840). Neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig, entdeckt und beschrieben. Säugethiere. Frankfurt am Main: Siegmund Schmerber.

Rüppell, E. (1840). Neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig, entdeckt und beschrieben. Säugethiere. Frankfurt am Main: Siegmund Schmerber.

Sillero-Zubiri, C. & Marino, J. (2015). Canis simensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T3705A82329709.

Sillero-Zubiri, C. & Marino, J. (2015). Canis simensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T3705A82329709.

Sillero-Zubiri, C., & Macdonald, D. W. (Eds.). (1997). The Ethiopian Wolf: Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Canid Specialist Group.

Sillero-Zubiri, C., & Macdonald, D. W. (Eds.). (1997). The Ethiopian Wolf: Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Canid Specialist Group.

Marino, J. (2003). Conservation biology of the Ethiopian wolf, Canis simensis. Unpublished D.Phil. thesis, University of Oxford.

Marino, J. (2003). Conservation biology of the Ethiopian wolf, Canis simensis. Unpublished D.Phil. thesis, University of Oxford.

Gottelli, D., Sillero-Zubiri, C., Applebaum, D., & Macdonald, D. W. (1994). Molecular genetics of the most endangered canid: the Ethiopian wolf Canis simensis. Molecular Ecology, 3(3), 301-312.

Gottelli, D., Sillero-Zubiri, C., Applebaum, D., & Macdonald, D. W. (1994). Molecular genetics of the most endangered canid: the Ethiopian wolf Canis simensis. Molecular Ecology, 3(3), 301-312.

Sillero-Zubiri, C., & Gottelli, D. (1995). Diet and feeding behavior of Ethiopian wolves (Canis simensis). Journal of Mammalogy, 76(2), 531-541.

Sillero-Zubiri, C., & Gottelli, D. (1995). Diet and feeding behavior of Ethiopian wolves (Canis simensis). Journal of Mammalogy, 76(2), 531-541.

Yalden, D. W., Largen, M. J., Kock, D., & Hillman, J. C. (1980). Catalogue of the Mammals of Ethiopia. 4. Carnivora. Italian Journal of Zoology, 47, 169-272.

Yalden, D. W., Largen, M. J., Kock, D., & Hillman, J. C. (1980). Catalogue of the Mammals of Ethiopia. 4. Carnivora. Italian Journal of Zoology, 47, 169-272.

Wayne, R. K., Roy, M. S., & Gottelli, D. (1997). Phylogenetic relationships of the Canidae based on allozyme and mitochondrial DNA analyses. In Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan (pp. 5-9).

Wayne, R. K., Roy, M. S., & Gottelli, D. (1997). Phylogenetic relationships of the Canidae based on allozyme and mitochondrial DNA analyses. In Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan (pp. 5-9).

Lindblad-Toh, K., Wade, C. M., Butler, J. M., Parker, H. G., Ostrander, E. A., & Lander, E. S. (2011). Genome sequence, comparative analysis and population genetics of the domestic dog. Nature, 438(7069), 803-819.

Lindblad-Toh, K., Wade, C. M., Butler, J. M., Parker, H. G., Ostrander, E. A., & Lander, E. S. (2011). Genome sequence, comparative analysis and population genetics of the domestic dog. Nature, 438(7069), 803-819.