Saro du Japon (Capricornis crispus)

Le saro du Japon (Capricornis crispus) est un mammifère ongulé emblématique des montagnes boisées de l’archipel nippon. Endémique du Japon, il occupe un rôle important tant dans l’écosystème forestier que dans la culture locale. Ce caprin discret, souvent comparé à une chèvre ou à une antilope, est particulièrement remarquable par sa capacité d’adaptation aux terrains escarpés et sa fourrure dense qui le protège des rigueurs hivernales. Longtemps chassé, il a été classé monument naturel protégé en 1955, ce qui a contribué à sa sauvegarde. Espèce solitaire et territoriale, le saro du Japon suscite l’intérêt des chercheurs pour sa biologie unique, son comportement et son évolution taxonomique au sein des bovidé. Le saro du Japon est également appelé kamoshika en japonais.

© Kei Hashi - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le saro du Japon se distingue par une morphologie robuste, compacte et parfaitement adaptée aux environnements montagneux. Il présente un corps trapu, mesurant en moyenne entre 70 et 90 centimètres au garrot pour une longueur totale de 110 à 130 centimètres. Le poids varie selon l’âge et le sexe, oscillant généralement entre 30 et 50 kilogrammes. Les deux sexes sont similaires en apparence, bien que les mâles soient souvent légèrement plus massifs. Tous deux possèdent une paire de cornes noires, droites et coniques, mesurant entre 10 et 15 centimètres de long, utilisées dans les confrontations territoriales.

Le pelage est dense, long et grossier, assurant une excellente isolation thermique en hiver. Il présente une coloration variable selon la saison : gris argenté à noirâtre en hiver, plus clair et brunâtre en été. Les membres sont courts et puissants, avec des sabots adaptés aux surfaces rocheuses et abruptes. La tête est triangulaire avec un museau noir, des yeux sombres et expressifs, et de petites oreilles dressées. Une caractéristique notable est la crinière courte mais dense qui orne le cou et le dos, d’où son nom spécifique "crispus", signifiant "ondulé" ou "frisé". Cette morphologie confère au saro du Japon une allure primitive et lui permet de survivre dans les conditions difficiles de son habitat montagnard.

© Amiral Yang - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

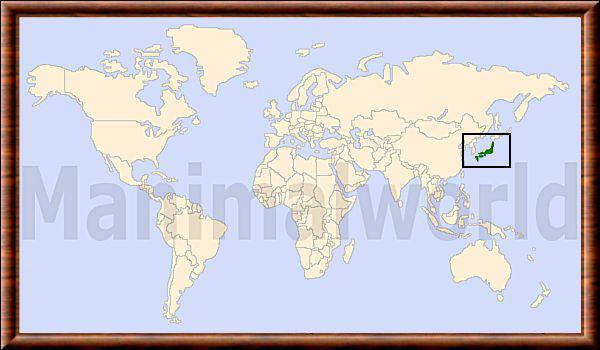

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le saro du Japon est endémique du Japon sur trois des principales îles : Honshu, Shikoku et Kyushu. Cette espèce est commune dans les chaînes de montagnes du nord et du centre de Honshu, ainsi que de l'est de Shikoku, mais elle est limitée à de petites zones fragmentées de Kyushu. Son aire de répartition s'est éteinte dans l'ouest de Honshu et a fortement diminué dans d'autres régions avant le début du XXe siècle. Depuis les années 1960, son aire de répartition est en expansion.

Son habitat comprend divers types de végétation tels que la forêt de feuillus sempervirente, la forêt de conifères subalpine, la prairie alpine et les plantations de conifères, mais la forêt décidue tempérée est son habitat préféré. Ils se nourrissent de feuilles charnues, de feuilles persistantes, de pousses de plantes et de glands.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le saro du Japon est un herbivore strict au régime alimentaire varié, composé principalement de végétaux disponibles dans son habitat forestier. Il présente une forte capacité d’adaptation alimentaire, variant ses ressources selon les saisons. Au printemps et en été, il consomme une grande diversité de plantes herbacées, de jeunes pousses, de feuilles, de fougères, ainsi que de l’écorce tendre et des rameaux. À l’automne, son régime se compose principalement de glands, de fruits tombés au sol et de champignons, apportant un supplément énergétique en prévision de l’hiver.

En hiver, lorsque la neige recouvre la végétation, il se nourrit d’écorces d’arbres, de lichens, de mousses et de feuilles persistantes. Il est capable de digérer des végétaux riches en fibres grâce à un système digestif spécialisé, composé d’un estomac compartimenté propre aux ruminants. Cette physiologie lui permet d’extraire un maximum de nutriments de sources végétales peu nutritives.

Le saro du Japon adopte une stratégie alimentaire opportuniste et discrète, broutant de manière méthodique tout en restant vigilant face aux menaces. Son comportement de ruminant l’amène à se reposer fréquemment dans des zones sécurisées pour digérer. Cette alimentation diversifiée, associée à une grande mobilité dans des zones difficiles d’accès, contribue à sa survie dans des habitats parfois pauvres en ressources. Le saro joue également un rôle écologique important en favorisant la régénération forestière par la dispersion de graines et la taille naturelle de la végétation.

© Aaron Logan - Wikimedia Commons

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)La reproduction du saro du Japon est marquée par un cycle saisonnier bien défini, adapté aux rigueurs climatiques de son habitat. La période de rut se déroule généralement entre octobre et décembre, période durant laquelle les mâles deviennent plus actifs et territoriaux. Bien que les combats physiques soient rares, les mâles utilisent des postures, des marquages olfactifs et des démonstrations vocales pour attirer les femelles et repousser les concurrents.

La gestation dure environ sept mois, ce qui conduit à des naissances principalement en mai ou en juin. La femelle donne naissance à un seul petit, bien développé et déjà capable de se tenir debout quelques heures après la naissance. Le lieu de mise bas est souvent un site isolé et protégé, comme une corniche rocheuse ou une zone forestière dense, garantissant une certaine sécurité au nouveau-né.

Le jeune saro est allaité pendant environ trois à quatre mois, mais commence à brouter dès les premières semaines. Il reste auprès de sa mère durant sa première année, apprenant les comportements alimentaires et les stratégies de fuite. La maturité sexuelle est atteinte vers l’âge de deux ans. La reproduction est relativement lente, avec un seul petit par an, ce qui rend l’espèce sensible aux perturbations démographiques. Toutefois, dans des conditions de protection optimales, les populations peuvent se maintenir durablement.

© Amiral Yang - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le saro du Japon adopte un comportement principalement solitaire, bien que des regroupements temporaires puissent être observés, notamment entre femelles et jeunes. Chaque individu occupe un territoire bien défini qu’il marque à l’aide de sécrétions produites par des glandes situées sous les yeux, déposées sur des troncs ou des rochers. Cette territorialité est particulièrement marquée chez les mâles adultes, qui défendent leur domaine contre les intrus durant la période de reproduction.

C’est un animal diurne, actif principalement à l’aube et en fin de journée, périodes durant lesquelles il se déplace lentement pour brouter ou se reposer. Il passe une grande partie de la journée à surveiller son environnement depuis des promontoires rocheux, profitant de sa vue perçante pour détecter les dangers. En cas de menace, il fuit rapidement vers des terrains abrupts, sa morphologie lui permettant de grimper aisément des pentes escarpées et rocheuses.

Peu vocal, il communique par des grognements, des sifflements et des postures corporelles. Il manifeste également un comportement de grattage du sol ou des arbres pour marquer ou pour s’entretenir. En hiver, il limite ses déplacements, choisissant des versants bien exposés et moins enneigés. Cette stratégie comportementale lui permet de minimiser ses dépenses énergétiques et d’échapper aux prédateurs. Le saro montre une grande fidélité à son territoire natal, qu’il peut occuper pendant de nombreuses années.

© jitensha2021 - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le saro du Japon, en tant qu’espèce de taille moyenne vivant dans un environnement relativement isolé, a longtemps été confronté à des pressions de prédation limitées. Historiquement, ses principaux prédateurs étaient des carnivores aujourd’hui disparus du Japon ou extrêmement rares, comme le loup de Honshu (Canis lupus hodophilax), éteint au début du XXe siècle, et l’ours brun d’Hokkaidō (Ursus arctos yesoensis), qui subsiste uniquement sur l’île nord.

Aujourd’hui, les prédateurs naturels du saro sont relativement peu nombreux. L’ours noir d’Asie (Ursus thibetanus japonicus), encore présent dans certaines régions montagneuses, peut occasionnellement s’attaquer à de jeunes individus ou à des adultes affaiblis, mais ce comportement reste rare. Le renard roux japonais (Vulpes vulpes japonica) ou le grand corbeau (Corvus corax) peuvent également constituer une menace pour les nouveau-nés, notamment durant les premiers jours de vie.

© Alpsdake - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le saro du Japon a été menacé par une chasse excessive jusque dans les années 1950. La pression du braconnage était déjà extrêmement forte avant cette période. Cependant, une campagne anti-braconnage en 1959 a mis fin à ces agissements et, dès lors, la population de saros a commencé à augmenter. De plus, l'augmentation des plantations de jeunes conifères, entre les années 1950 et 1970, a fourni indirectement une grande quantité de nourriture au saro et pourrait avoir déterminé sa croissance. Le saro du Japon n'est actuellement pas menacé d'extinction en tant qu'espèce, mais certaines populations locales de l'ouest du Japon sont vulnérables en raison de la compétition interspécifique potentielle avec le cerf sika (Cervus nippon) et de la diminution du sous-bois forestier.

Dans les années 1990, les dégâts causés par le saro du Japon ont diminué avec la diminution des jeunes plantations. En revanche, les dégâts causés aux forêts et à l'agriculture par le cerf sika, le sanglier (Sus scrofa) et le macaque japonais (Macaca fuscata) ont considérablement augmenté, et les demandes sociales de contrôle du saro ont diminué.

La population de cerfs sika a considérablement augmenté au Japon depuis les années 1990, tandis que le sous-bois forestier a diminué en raison du pâturage et du broutage des cerfs. Environ 40 % de l'aire de répartition du saro du Japon chevauche celle du cerf sika entrainant une compétition interspécifique entre les deux espèces.

© Mark Brazil - Japan Nature Guides

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le saro du Japon n'est actuellement pas considéré comme une espèce menacée. Il est inscrit dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN.

Le saro du Japon est légalement géré en vertu de deux lois, LPCP et la protection de la faune et de loi sur la chasse (WPHL). L'autorité compétente de LPCP est l'Agence pour les affaires culturelles, et que de WPHL est l'Agence de l'environnement (actuellement ministère de l'Environnement). L'Agence forestière a compétence sur la politique de gestion de la forêt, qui concerne la prévention des dommages et de traitement de l'habitat. En 1979, ces trois organismes ont conclu un accord pour modifier les mesures de gestion du saro. Les points essentiels de la nouvelle politique de gestion sont les suivants :

- Établir des zones de protection du saro du Japon.

- Permettre l'abattage en dehors des zones de protection en cas de nécessité.

- Assurer la gestion des populations dans et en-dehors des zones protégées.

Trois fonctions principales sont attendues des zones de protection :

- Maintenir les populations locales stables et viables

- Préserver la diversité génétique des populations géographiques de saros

- Mettre en place un système de gestion pour l'espèce et de son habitat.

Source: Zoo de Granby

Le saro du Japon a été scientifiquement décrit pour la première fois en 1845 par le naturaliste néerlandais Coenraad Jacob Temminck, l’un des grands contributeurs à la connaissance de la faune asiatique au XIXe siècle. La description a été établie sur la base de spécimens originaires de l’archipel nippon, reconnaissables à leur pelage dense, leur silhouette trapue et leurs petites cornes recourbées. Temminck l’a intégré au genre Capricornis, groupe récemment formé à l’époque pour désigner des caprinés asiatiques au profil intermédiaire entre chèvres et antilopes.

Au fil du temps, Capricornis crispus a vu sa position systématique confirmée par des analyses morphologiques et, plus récemment, par des études génétiques qui ont montré sa divergence ancienne vis-à-vis des autres espèces du genre, notamment le Saro du continent (Capricornis sumatraensis) et le saro carmin (Capricornis rubidus). Bien que certains auteurs aient jadis envisagé de le classer dans un genre distinct en raison de son isolement géographique et de ses particularités écologiques, le consensus moderne le maintient dans Capricornis, tout en reconnaissant son statut d'espèce bien distincte.

L’espèce est endémique du Japon et n’a pas de sous-espèce reconnue. Elle joue un rôle de référence dans les discussions taxonomiques portant sur les saros en raison de sa relative accessibilité et de la richesse des données disponibles à son sujet. Son isolement insulaire a d’ailleurs facilité des études approfondies sur son évolution et son adaptation.

Le genre Capricornis regroupe généralement quatre espèces de saros reconnues par la plupart des autorités taxonomiques actuelles :

* Saro carmin - Capricornis rubidus

* Saro de Taïwan - Capricornis swinhoei

* Saro du continent - Capricornis sumatraensis

* Saro du Japon - Capricornis crispus

Il est important de noter que la taxonomie des saros a été sujette à des révisions, et certaines classifications antérieures reconnaissaient un plus grand nombre d'espèces (jusqu'à sept) en élevant certaines sous-espèces au rang d'espèce. Cependant, le consensus actuel tend vers ces quatre espèces distinctes. Le saro de Chine et le saro de l'Himalaya, autrefois reconnus comme espèces distinctes, sont aujourd'hui classés comme des sous-espèces du saro du continent.

| Nom commun | Saro du Japon |

| English name | Japanese serow |

| Español nombre | Serau japonés |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Bovidae |

| Sous-famille | Caprinae |

| Genre | Capricornis |

| Nom binominal | Capricornis crispus |

| Décrit par | Coenraad Jacob Temminck |

| Date | 1845 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

* Bibliographie

L'Univers fascinant des Animaux - Fiche N°189

L'Univers fascinant des Animaux - Fiche N°189

Tokida, K. (1986). The Japanese serow: Its ecology and behavior. The Mammal Society of Japan.

Tokida, K. (1986). The Japanese serow: Its ecology and behavior. The Mammal Society of Japan.

Ohdachi, S.D., Ishibashi, Y., Iwasa, M.A., & Saitoh, T. (2009). The Wild Mammals of Japan. Shoukadoh Book Sellers and the Mammalogical Society of Japan.

Ohdachi, S.D., Ishibashi, Y., Iwasa, M.A., & Saitoh, T. (2009). The Wild Mammals of Japan. Shoukadoh Book Sellers and the Mammalogical Society of Japan.

Masuda, R. & Yoshida, M.C. (1994). "Molecular phylogenetic status of Japanese serow (Capricornis crispus) inferred from mitochondrial DNA sequences." Molecular Phylogenetics and Evolution, 3(4), 381–387.

Masuda, R. & Yoshida, M.C. (1994). "Molecular phylogenetic status of Japanese serow (Capricornis crispus) inferred from mitochondrial DNA sequences." Molecular Phylogenetics and Evolution, 3(4), 381–387.

IUCN SSC Caprinae Specialist Group. (2020). Capricornis crispus. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T3786A22152633.

IUCN SSC Caprinae Specialist Group. (2020). Capricornis crispus. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T3786A22152633.

Sakai, S. & Ohtaishi, N. (1996). "Life table and mortality of the Japanese serow (Capricornis crispus) in northern Japan." Journal of Wildlife Diseases, 32(1), 24–32.

Sakai, S. & Ohtaishi, N. (1996). "Life table and mortality of the Japanese serow (Capricornis crispus) in northern Japan." Journal of Wildlife Diseases, 32(1), 24–32.

Japan Ministry of the Environment. (2022). National Biodiversity Strategy and Action Plan.

Japan Ministry of the Environment. (2022). National Biodiversity Strategy and Action Plan.

Takahashi, K. et al. (2001). "Habitat use of Japanese serow (Capricornis crispus) in winter and its relation to vegetation." Ecological Research, 16(2), 257–265.

Takahashi, K. et al. (2001). "Habitat use of Japanese serow (Capricornis crispus) in winter and its relation to vegetation." Ecological Research, 16(2), 257–265.

Furumura, K. (2002). Cultural Significance of the Japanese Serow. Tokyo University Press.

Furumura, K. (2002). Cultural Significance of the Japanese Serow. Tokyo University Press.

Matsuda, Y. & Sugiura, N. (2013). "Impact of expanding sika deer populations on Japanese serow habitat." Mammal Study, 38(1), 31–40.

Matsuda, Y. & Sugiura, N. (2013). "Impact of expanding sika deer populations on Japanese serow habitat." Mammal Study, 38(1), 31–40.

Gray, J.E. (1843). Catalogue of the Specimens of Mammalia in the Collection of the British Museum. British Museum (Natural History).

Gray, J.E. (1843). Catalogue of the Specimens of Mammalia in the Collection of the British Museum. British Museum (Natural History).