Raphicère du Cap (Raphicerus melanotis)

Le raphicère du Cap (Raphicerus melanotis) est un mammifère artiodactyle appartenant à la famille des bovidés. Cette antilope, souvent éclipsé par ses cousins plus célèbres de la savane africaine, est principalement confiné aux régions côtières de la province du Cap-Occidental et, dans une moindre mesure, du Cap-Oriental. Le raphicère du Cap est également appelé Grysbok du Cap.

© Melda Goets - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le raphicère du Cap est la plus petite espèce du genre Raphicerus. Il présente une silhouette fine et gracieuse, bien adaptée à un mode de vie discret au sein de la végétation dense. À l’âge adulte, il atteint une hauteur au garrot d’environ 30 à 35 centimètres, avec un poids oscillant généralement entre 5 et 7 kilogrammes, les femelles étant légèrement plus corpulentes que les mâles, un phénomène de dimorphisme sexuel relativement rare chez les antilopes.

La robe du raphicère du Cap est uniformément brun rougeâtre sur le dos et les flancs, tandis que la face ventrale est plus claire, presque blanchâtre. Cette coloration uniforme lui permet de se camoufler efficacement dans le fynbos et les fourrés secs du Cap. L’un des traits les plus distinctifs de cette espèce réside dans ses oreilles, qui sont larges, ovales et bordées de noir sur les extrémités – un caractère qui a inspiré le nom scientifique de l'espèce, melanotis, signifiant "oreilles noires". Contrairement au steenbok et au raphicère de Sharpe, le raphicère du Cap n’a pas de taches blanches marquées sur la gorge ou le museau, ce qui permet de le distinguer visuellement de ses congénères.

Les mâles possèdent de petites cornes droites, peu visibles car souvent partiellement cachées par la végétation ou par la toison frontale. Ces cornes mesurent en moyenne entre 5 et 9 centimètres et sont utilisées principalement dans des confrontations symboliques entre mâles pour la défense de territoires. Les femelles, quant à elles, en sont dépourvues. Le museau est relativement court, les yeux sont grands et expressifs, offrant à l’animal un champ de vision large indispensable à la détection des prédateurs dans les habitats touffus.

Le pelage du raphicère du Cap est dense et doux, lui offrant une bonne protection contre les épineux et les herbes coupantes. Ce pelage présente également une certaine imperméabilité, un avantage dans les zones côtières sujettes aux brouillards et aux rosées matinales. Les membres postérieurs sont légèrement plus développés que les antérieurs, conférant à l’animal une aptitude remarquable aux bonds rapides et aux échappées brusques, typiques de son comportement d’évitement.

© GRID Arendal - iNaturalist

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

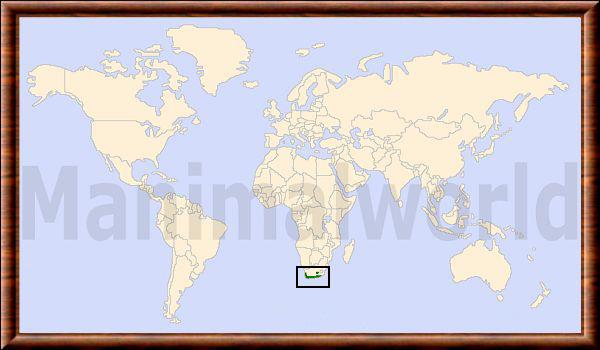

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le raphicère du Cap est une espèce endémique d'Afrique du Sud dont la distribution est largement confinée à la région floristique du Cap. On le rencontre principalement dans les provinces du Cap-Occidental et du Cap-Oriental, avec une présence plus marginale dans le Cap-Nord, sa limite septentrionale confirmée se situant près de Vanrhynsdorp. Contrairement à une expansion, son aire de répartition a subi une contraction due à la perte et à la modification de son habitat.

Le raphicère du Cap affectionne particulièrement le fynbos, la végétation caractéristique de la région floristique du Cap, ainsi que les fourrés denses et les zones arbustives qui lui offrent refuge. On peut également le trouver dans les prairies côtières et les zones de basse altitude au sein de son aire de répartition. En résumé, cette petite antilope est étroitement liée à la région floristique du Cap, où elle trouve son habitat de prédilection dans la végétation dense.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le régime alimentaire du raphicère du Cap est principalement celui d’un navigateur sélectif. Il se nourrit en majorité de feuillages, de jeunes pousses, de fleurs et de fruits tombés, qu’il prélève directement sur les buissons et les plantes ligneuses du fynbos. Cette alimentation spécialisée est dictée par la composition floristique de son habitat, qui se caractérise par une diversité végétale exceptionnelle mais aussi par une prédominance de plantes riches en composés phénoliques ou secondaires, souvent peu consommées par les herbivores généralistes.

Cette petite antilope est capable de détecter les jeunes pousses riches en nutriments et faibles en tanins, qu’elle sélectionne avec une grande précision grâce à une langue agile et des lèvres mobiles. Elle consomme également des feuilles de plantes aromatiques et certaines graminées tendres, mais les herbes ne représentent qu’une fraction mineure de son régime. Le raphicère du Cap est ainsi fortement dépendant de la diversité des broussailles qui constituent son écosystème.

Son alimentation varie selon les saisons : durant l’hiver austral, lorsque la disponibilité en jeunes feuilles diminue, il complète son régime avec des fruits secs, des graines et parfois même des champignons. En revanche, au printemps et en été, il peut profiter de la profusion de fleurs et de fruits charnus produits par la flore du fynbos. Cette capacité à exploiter une grande variété de ressources végétales lui confère une certaine résilience écologique, bien qu’elle soit limitée par la fragmentation de son habitat.

Le raphicère du Cap ne s’abreuve que très rarement directement aux points d’eau, car il satisfait l’essentiel de ses besoins hydriques grâce à la teneur en eau de sa nourriture végétale. Ce trait lui permet de survivre dans des zones où les ressources aquatiques sont rares ou intermittentes, et de minimiser les risques liés à la fréquentation de points d’eau exposés à la prédation.

© Shaun Swanepoel - iNaturalist

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le cycle de reproduction du raphicère du Cap est influencé par les conditions climatiques régionales et par la disponibilité en nourriture. Contrairement à de nombreuses antilopes africaines qui présentent une saison de reproduction bien définie, le raphicère du Cap peut se reproduire tout au long de l’année, bien qu’une légère hausse des naissances soit observée à la fin du printemps austral, entre novembre et janvier, période correspondant à l’abondance végétale.

Les femelles atteignent la maturité sexuelle vers l’âge de 6 à 7 mois, tandis que les mâles deviennent sexuellement actifs un peu plus tard, vers 8 à 10 mois. Les parades nuptiales sont généralement discrètes et consistent en un marquage territorial accru, des courses d’approche et un comportement de suivi de la femelle. Les mâles défendent activement un petit territoire au sein duquel ils tolèrent la présence d’une ou plusieurs femelles.

La gestation dure environ 6 mois, soit 180 jours en moyenne. La femelle donne naissance à un seul petit, rarement deux. Le faon pèse à la naissance entre 500 et 700 grammes et présente un pelage tacheté qui lui assure un camouflage efficace. Immédiatement après la mise bas, la mère dissimule son petit dans un buisson dense, où il reste caché durant les premières semaines de sa vie. Elle ne le rejoint que brièvement pour l’allaiter, un comportement destiné à éviter d’attirer les prédateurs sur le site de naissance.

Le sevrage intervient vers l’âge de 2 à 3 mois, mais le jeune peut rester avec sa mère jusqu’à 6 mois ou davantage, selon les conditions environnementales. La survie des jeunes est fortement dépendante du couvert végétal disponible, qui permet leur dissimulation, et de la pression des prédateurs. Les femelles peuvent avoir jusqu’à deux mises bas par an dans des conditions favorables, ce qui leur confère un potentiel reproducteur appréciable.

La longévité du raphicère du Cap reste peu documentée dans la littérature scientifique en raison de la discrétion de l’espèce et du manque d’études en captivité.

© René Hodges - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le raphicère du Cap est un animal strictement solitaire en dehors de la période de reproduction. Chaque individu adulte, mâle comme femelle, occupe un territoire bien défini, qu’il marque à l’aide de sécrétions produites par des glandes préorbitales situées de part et d’autre du museau. Ces glandes sont utilisées pour frotter les branches, les pierres ou les troncs, et laissent une odeur distinctive qui signale la présence de l’animal à ses congénères.

Les territoires des mâles sont légèrement plus grands que ceux des femelles et peuvent se chevaucher en partie. Le marquage est renforcé en période de rut, période durant laquelle les mâles deviennent plus actifs, bien qu’ils évitent généralement les confrontations physiques directes. Le comportement agonistique chez cette espèce repose davantage sur des démonstrations symboliques que sur des combats violents, les cornes des mâles servant avant tout d’éléments dissuasifs.

Animal extrêmement furtif, le raphicère du Cap est principalement crépusculaire et nocturne. Il passe la journée dissimulé dans un couvert végétal dense et n’émerge qu’au coucher du soleil pour se nourrir. Ce rythme d’activité réduit les risques de prédation et d’exposition aux températures élevées. En cas de danger, il adopte une posture figée ou s’enfuit par bonds rapides et zigzagants, souvent vers un secteur déjà connu et sécurisé.

Le répertoire vocal du raphicère du Cap est limité mais fonctionnel : il émet parfois un aboiement bref en cas d’alerte, semblable à celui d’un petit chien, destiné à prévenir les congénères ou à surprendre un prédateur. Le langage corporel est également utilisé, notamment par des mouvements de queue, des postures figées ou des piétinements du sol. Les interactions sociales sont rares et brèves, hormis entre la mère et son petit.

© René Hodges - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le raphicère du Cap, en raison de sa petite taille, de sa nature discrète et de ses déplacements majoritairement solitaires, est une proie potentielle pour une large variété de prédateurs dans les écosystèmes du sud de l’Afrique. Son principal moyen de défense repose sur une stratégie d’évitement fondée sur le camouflage, la vigilance extrême et des comportements furtifs. Toutefois, malgré ces adaptations, il reste vulnérable, notamment dans les zones où les couvertures végétales se raréfient ou où l’activité humaine modifie l'équilibre écologique. Ses principaux ennemis naturels sont ,:

* Léopard : Le léopard (Panthera pardus), bien qu’il préfère des proies plus imposantes, peut aussi s’attaquer aux jeunes ou aux adultes isolés de cette petite antilope, notamment dans les régions où les ressources alimentaires sont limitées.

* Caracal : Le caracal (Caracal caracal), agile, discret et particulièrement adapté aux terrains accidentés du Cap, est probablement l’un des prédateurs les plus redoutés par le raphicère du Cap. Capable de capturer des proies de petite et moyenne taille, ce félin agit souvent à l’aube ou au crépuscule, profitant de la période d’activité du raphicère pour le traquer silencieusement.

* Chacal à chabraque : Le chacal à chabraque (Canis mesomelas) représente également une menace. Opportuniste et omnivore, ce canidé n’hésite pas à pourchasser des raphicères du Cap, surtout lorsqu’ils sont affaiblis ou isolés. Les chacals agissent généralement seuls ou en duo et sont particulièrement actifs la nuit, période durant laquelle le raphicère peut se trouver en déplacement ou en recherche de nourriture.

* Rapaces : Les grands rapaces représentent une menace non négligeable, surtout pour les faons. Le bateleur des savanes (Terathopius ecaudatus), le pygargue vocifère (Haliaeetus vocifer) et même l'aigle ravisseur (Aquila rapax) peuvent capturer un jeune raphicère ou un adulte de très petite taille, particulièrement dans les zones où les arbres sont rares et où les antilopes s’exposent davantage à découvert.

* Python de Seba : Bien que moins fréquents dans les régions les plus sèches du Cap, le python de Seba (Python sebae) est capable de s’attaquer à des proies de la taille d’un raphicère, notamment les juvéniles. Ce type de prédation reste toutefois marginal et opportuniste.

* Autres prédateurs opportunistes : D’autres prédateurs moins imposants mais tout aussi efficaces incluent les petits mammifères carnivores, tels que la genette commune (Genetta genetta) ou le ratel (Mellivora capensis), qui peuvent attaquer les jeunes raphicères ou s’en prendre aux nouveau-nés bien dissimulés dans les hautes herbes. Chez les très jeunes faons, les risques sont accrus durant les premiers jours suivant la naissance, période pendant laquelle ils restent immobiles dans la végétation pour éviter d’être repérés.

Crédit photo: Giant Eland - Zoochat

Bien qu'aucune menace majeure ne pèse globalement sur le raphicère du Cap, l'expansion de l'agriculture et des implantations humaines réduit son habitat disponible, entraînant des déclins locaux dus à la transformation de l'habitat et à la perte de végétation dense. Par exemple, l'augmentation des populations d'éléphants dans certaines zones protégées a détruit des fourrés essentiels. De plus, la surpopulation et la mauvaise gestion des fermes à gibier peuvent dégrader l'habitat en ouvrant des zones denses, et la compétition avec des herbivores non indigènes pour le fourrage et l'espace est également préoccupante.

Le raphicère du Cap est victime de braconnage à l'aide de chiens et de piégeage pour la viande de brousse, ce qui peut entraîner des diminutions locales des populations. La chasse non durable de mâles trophées peut également perturber la structure des populations.

La superficie et la qualité de l'habitat continuent de diminuer en raison de l'agriculture et de l'urbanisation. Bien qu'il n'y ait pas de dégradation généralisée de la qualité, la conversion des terres à l'agriculture est constante, et l'expansion des zones urbaines entraîne une augmentation du braconnage et du piégeage. La compétition avec des espèces introduites ou non indigènes pour les ressources est également un facteur de stress. Enfin, le changement climatique pourrait exacerber la perte d'habitat en rendant des zones marginales plus propices à l'agriculture, comme l'expansion des vignobles. La combinaison de ces facteurs locaux et régionaux représente une menace continue pour les populations de raphicères du Cap.

© Sharndre Coutriers - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le raphicère du Cap n'est actuellement pas considéré comme une espèce menacée. Il est inscrit dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN.

Le raphicère du Cap est conservé dans des zones protégées sur l'ensemble de son aire de répartition naturelle, dans les provinces du Cap-Occidental et du Cap-Oriental. Dans le Cap-Occidental, les zones protégées où il est présent couvrent environ 9 104 km², dont 5 451 km² de réserves naturelles provinciales, 1,8 km² de réserves naturelles locales et 2 319 km² de parcs nationaux. La réglementation des prélèvements, assurée par la législation sur la conservation, vise à garantir la durabilité des prélèvements. De plus, l'espèce est largement présente dans les réserves locales et forestières, ainsi que sur les terres privées. CapeNature et le Cape Leopard Trust mènent actuellement des recherches afin d'étudier les impacts du braconnage de la viande de brousse dans les zones naturelles où le raphicère du Cap est présent, à proximité de zones urbaines densément peuplées. Bien qu'aucune intervention directe de conservation ne soit nécessaire à l'heure actuelle, plusieurs interventions bénéficieront à cette espèce et à d'autres de la région :

* Poursuivre les programmes de gestion de la biodiversité afin de protéger les parcelles d’habitat restantes, permettant ainsi une meilleure connectivité à travers le paysage pour cette espèce et permettant des changements d’aire de répartition dans l’adaptation au changement climatique.

* Permettre aux habitats de se reconstituer et à la compétition interspécifique de diminuer en réduisant le taux de peuplement, notamment celui des espèces exotiques. Des programmes de sensibilisation et de formation devraient être mis en place auprès des propriétaires fonciers des zones d'habitat clés. Les autorités provinciales de conservation devraient également surveiller systématiquement la chasse aux trophées et les activités de translocation afin d'évaluer la durabilité de ces pratiques et de recueillir des informations pour l'élaboration d'un plan de gestion de la biodiversité pour le raphicère du Cap.

* Une application renforcée des lois protégeant la faune sauvage devrait être mise en oeuvre pour décourager le braconnage. Dans ce contexte, il est nécessaire de remplacer la chasse sportive avec des chiens par d'autres activités récréatives.

© Gigi Laidler - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le raphicère du Cap a été décrit scientifiquement pour la première fois en 1811 par le naturaliste suédois Carl Peter Thunberg, sous le nom Antilope melanotis. Thunberg, élève du célèbre Carl von Linné, a longuement exploré les régions du sud de l’Afrique au cours du XVIIIe siècle, contribuant à l’identification de nombreuses espèces endémiques du Cap, tant animales que végétales. C’est au sein de ses travaux sur la faune sud-africaine qu’il identifia ce petit raphicère aux oreilles sombres, qui allait plus tard être transféré dans le genre Raphicerus.

Ce genre, regroupant de petites antilopes naines africaines, a été formalisé pour regrouper des espèces présentant des caractéristiques morphologiques et écologiques semblables, comme Raphicerus campestris et Raphicerus sharpei. Le nom du genre vient du grec raphis ("aiguille") et keras ("corne"), en référence aux cornes fines et pointues typiques de ces antilopes. Le terme melanotis fait directement allusion à une caractéristique distinctive du raphicère du Cap : ses oreilles bordées de noir.

Les avancées récentes en biologie moléculaire et en phylogénie ont confirmé la distinction claire entre Raphicerus melanotis et ses congénères. Bien que parfois confondu avec le raphicère de Sharpe en raison de similitudes morphologiques, des analyses génétiques ont validé le statut d’espèce distincte du raphicère du Cap, qui représente probablement la branche la plus ancienne au sein du genre.

À ce jour, le raphicère du Cap ne présente aucune sous-espèce officiellement reconnue. Contrairement à d'autres antilopes africaines dont l'aire de répartition étendue favorise la divergence géographique et phénotypique, le raphicère du Cap est endémique à une région très localisée du sud-ouest de l’Afrique du Sud, principalement dans les zones de fynbos et de maquis du Cap-Occidental et de l’est du Cap. Cette aire restreinte, couplée à son comportement discret et territorial, a limité les pressions évolutives conduisant à des divergences notables au sein de l'espèce.

Cependant, certaines variations locales mineures ont été observées sur le plan du pelage, de la taille ou du degré de noirceur des oreilles, mais elles ne justifient pas à ce jour une distinction taxonomique en sous-espèces. Il est possible que des études génétiques futures, si elles bénéficient de suffisamment d’échantillons issus de différentes populations isolées, révèlent une microstructure génétique ou des lignées différenciées, mais cela reste hypothétique en l'absence de données publiées.

| Nom commun | Raphicère du Cap |

| Autre nom | Grysbok du Cap |

| English name | Cape grysbok |

| Español nombre | Grysbok de El Cabo Raficero de El Cabo |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Bovidae |

| Sous-famille | Antilopinae |

| Genre | Raphicerus |

| Nom binominal | Raphicerus melanotis |

| Décrit par | Carl Peter Thunberg |

| Date | 1811 |

Satut IUCN |  |

* raphicère de Sharpe Raphicère de Sharpe (Raphicerus sharpei)

Raphicère de Sharpe (Raphicerus sharpei)

* Steenbok Steenbok (Raphicerus campestris)

Steenbok (Raphicerus campestris)

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

* Bibliographie

Kingdon, J. (1997). The Kingdon Field Guide to African Mammals. Academic Press, London.

Kingdon, J. (1997). The Kingdon Field Guide to African Mammals. Academic Press, London.

Estes, R. D. (1991). The Behavior Guide to African Mammals: Including Hoofed Mammals, Carnivores, Primates. University of California Press.

Estes, R. D. (1991). The Behavior Guide to African Mammals: Including Hoofed Mammals, Carnivores, Primates. University of California Press.

Skinner, J. D., & Chimimba, C. T. (2005). The Mammals of the Southern African Subregion. Cambridge University Press.

Skinner, J. D., & Chimimba, C. T. (2005). The Mammals of the Southern African Subregion. Cambridge University Press.

Wilson, D. E., & Mittermeier, R. A. (Eds.). (2011). Handbook of the Mammals of the World. Volume 2: Hoofed Mammals. Lynx Edicions, Barcelona.

Wilson, D. E., & Mittermeier, R. A. (Eds.). (2011). Handbook of the Mammals of the World. Volume 2: Hoofed Mammals. Lynx Edicions, Barcelona.

Groves, C., & Grubb, P. (2011). Ungulate Taxonomy. Johns Hopkins University Press.

Groves, C., & Grubb, P. (2011). Ungulate Taxonomy. Johns Hopkins University Press.

Thunberg, C. P. (1811). Memoires de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg.

Thunberg, C. P. (1811). Memoires de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg.

IUCN SSC Antelope Specialist Group. (2017). Raphicerus melanotis. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T19392A50193246.

IUCN SSC Antelope Specialist Group. (2017). Raphicerus melanotis. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T19392A50193246.

Jansen van Vuuren, B., & Robinson, T. J. (2001). Spatial genetic structure in the Cape grysbok Raphicerus melanotis. Journal of Mammalogy, 82(1), 179–189.

Jansen van Vuuren, B., & Robinson, T. J. (2001). Spatial genetic structure in the Cape grysbok Raphicerus melanotis. Journal of Mammalogy, 82(1), 179–189.

Matthee, C. A., Tilbury, C. R., & Townsend, T. M. (2004). Evolutionary relationships among antelope species: resolving the placement of Raphicerus using mitochondrial markers. Molecular Phylogenetics and Evolution, 30(2), 581–592.

Matthee, C. A., Tilbury, C. R., & Townsend, T. M. (2004). Evolutionary relationships among antelope species: resolving the placement of Raphicerus using mitochondrial markers. Molecular Phylogenetics and Evolution, 30(2), 581–592.