Pudu du Sud (Pudu puda)

Le pudu du Sud (Pudu puda) est l'une des plus petites espèces de cervidés au monde, rivalisant en taille avec son cousin, le pudu du Nord. Ce discret herbivore vit principalement dans les forêts tempérées humides du sud du Chili et de l’ouest de l’Argentine, où il évolue à l’abri d’une végétation dense. Sa petite taille et son comportement furtif lui permettent de se dissimuler efficacement dans les sous-bois, échappant ainsi à la plupart de ses prédateurs. Adapté à un environnement forestier humide et montagneux, il occupe un rôle écologique modeste mais essentiel dans la régénération végétale par la dispersion des graines. Espèce menacée, le pudu du Sud subit une pression croissante liée à la fragmentation de son habitat et à l’introduction de prédateurs non indigènes, ce qui en fait un symbole de la faune menacée de la Patagonie.

© Camilo R Valdivia - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le pudu du Sud présente une morphologie extrêmement compacte et robuste, parfaitement adaptée à son mode de vie dans la densité du sous-bois forestier. Sa taille, qui le classe parmi les plus petits cervidés, est son trait le plus remarquable, avec une hauteur au garrot variant généralement entre 35 et 45 centimètres et une longueur corporelle, incluant la courte queue, qui atteint rarement plus de 85 à 90 centimètres. Le poids des individus adultes oscille entre 6,5 et 13,5 kilogrammes, avec un dimorphisme sexuel peu prononcé en termes de taille corporelle, bien que les mâles portent des bois. Ces bois sont de simples pointes coniques, non ramifiées, et très courts, ne mesurant souvent pas plus de 7 à 10 centimètres de long. Leur petite taille est un avantage évident dans les fourrés épais où des bois plus grands seraient un handicap.

La fourrure du pudu du Sud est épaisse, rude et d'une couleur brun-roux à brun foncé, ce qui lui offre un excellent camouflage parmi les troncs d'arbres et la litière de feuilles. Les pattes sont courtes et fines, mais puissantes, ce qui lui permet de se déplacer avec agilité dans les broussailles. Il possède des glandes préorbitales bien développées, dont les sécrétions sont utilisées pour le marquage territorial. Ses oreilles sont relativement petites et arrondies par rapport à la taille de sa tête. Cette morphologie générale de "mini-cerf trapu" est la clé de son succès dans les forêts denses du sud de l'Amérique du Sud, lui permettant de se glisser aisément et de disparaître rapidement en cas de danger.

© Paula Pérez Riveros - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

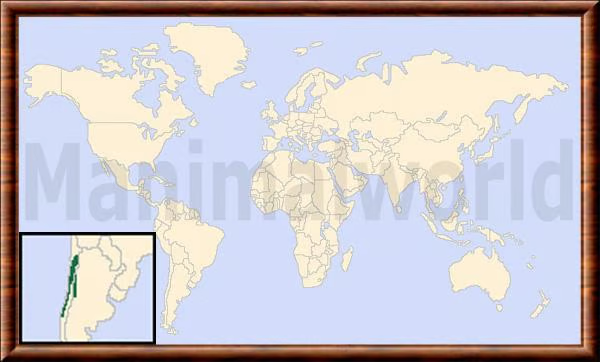

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le pudu du Sud est présent dans le sud du Chili et le sud-ouest de l'Argentine, de 35º10' à 46º45'S. Au Chili, des observations récentes dans cette aire de répartition incluent Trehualemu, sur la chaîne côtière de la région de Maule, la chaîne côtière valdivienne, la chaîne de montagnes Nahuelbuta, Puyehue, Perez-Rosales et le parc national de Chiloé et Huinay, Palena. Dans le sud du Chili, des pudus sont également fréquemment observés dans les excréments de pumas (Puma concolor). En Argentine, 54 localités ont été recensées entre le lac Quillén, parc national de Lanín et l'Arroyo Pirámide, parc national de Los Alerces. La zone d'occurrence de cette espèce est bien supérieure à 20 000 km².

Le pudu du Sud est une espèce que l'on trouve dans une large gamme altitudinale, s'étendant du niveau de la mer jusqu'à 1 700 mètres. Ce cervidé est capable d'occuper différents types de forêts, qu'elles soient matures ou ayant subi des perturbations. Il est systématiquement associé à la présence d'un sous-bois végétal très dense. Son habitat présente des variations régionales. Dans la Cordillère côtière valdivienne, par exemple, il utilise des forêts sempervirentes, qu'elles soient primaires ou secondaires, ainsi que des plantations d'eucalyptus (et des forêts d'alerce). Ailleurs, on l'observe en association avec la densité des bambous du genre Chusquea. En Argentine, la présence de l'espèce est signalée dans les forêts de Nothofagus dombeyi, où elle recherche également un sous-bois épais.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'alimentation du pudu du Sud est principalement herbivore et sélective, une stratégie alimentaire courante chez les petits cervidés. Il ne se contente pas de grandes quantités de fourrage grossier, mais préfère plutôt des aliments de haute valeur nutritive et facilement digestibles. Son régime se compose d'une grande variété de feuilles tendres, de jeunes pousses, de bourgeons, d'herbes, de fleurs, et de fruits tombés ou accessibles, y compris des baies.

Le pudu du Sud passe une part considérable de son temps à se nourrir, se déplaçant lentement à travers le sous-bois pour sélectionner méticuleusement les meilleurs éléments. Il utilise sa petite taille et sa capacité à se dresser sur ses pattes arrière pour atteindre les feuilles et les pousses plus élevées, ce qui lui donne un avantage pour exploiter les ressources végétales de la strate inférieure et moyenne. Son régime varie également de manière saisonnière, s'adaptant à la disponibilité des ressources dans la forêt valdivienne, ce qui peut inclure l'ingestion de champignons à certaines périodes. L'eau est principalement obtenue à partir de la végétation consommée et de la rosée, bien qu'il boive également directement de l'eau. Le pudu du Sud a besoin d'une alimentation riche en énergie pour maintenir son métabolisme et sa vigilance constante.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)La reproduction du pudu du Sud suit un cycle saisonnier bien défini, ce qui est typique des cervidés des zones tempérées. La période de rut (saison de reproduction) a généralement lieu pendant l'automne austral, qui se situe approximativement entre les mois d'avril et de juin. Pendant cette période, les mâles, bien que petits, peuvent devenir plus actifs et territoriaux, utilisant leurs petites cornes pour des joutes de domination occasionnelles, ainsi que des marquages olfactifs intenses via leurs glandes préorbitales pour délimiter leur domaine et signaler leur présence aux femelles.

Après l'accouplement, la gestation est relativement longue pour un mammifère de cette taille, durant environ sept mois, soit environ 200 à 210 jours. Les naissances surviennent généralement au printemps austral, entre novembre et janvier, coïncidant avec l'abondance maximale des ressources alimentaires de la forêt, ce qui est crucial pour la survie du faon et le rétablissement de la mère. La femelle donne naissance à un seul petit à la fois, les jumeaux étant extrêmement rares. Le nouveau-né, qui pèse typiquement moins d'un kilogramme à la naissance, est initialement recouvert de taches claires ou de points blancs sur un pelage brun-roux, un camouflage qui l'aide à se fondre dans le sous-bois et à éviter les prédateurs. Le faon est sevré au bout de deux à trois mois, mais il reste généralement avec sa mère pendant plusieurs mois, voire près d'un an, avant de devenir indépendant et d'atteindre sa maturité sexuelle, qui est généralement atteinte vers l'âge de 6 à 18 mois.

La longévité du pudu du Sud varie selon les conditions de vie. À l’état sauvage, ce petit cervidé vit en moyenne entre 8 et 10 ans, bien que certains individus puissent atteindre 12 ans dans des zones préservées. En captivité, où il bénéficie d’une alimentation régulière et d’une absence de menaces, il peut vivre jusqu’à 15 ou 17 ans. Sa longévité est influencée par plusieurs facteurs : la disponibilité de nourriture, le stress environnemental, la prédation et les maladies parasitaires. Les jeunes sont particulièrement vulnérables durant leurs premiers mois, ce qui réduit l’espérance de vie moyenne des populations naturelles.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le pudu du Sud est un animal principalement solitaire avec un comportement crépusculaire ou nocturne, ce qui contribue à sa nature insaisissable et à son succès dans les environnements forestiers denses. Il est plus actif à l'aube, au crépuscule et pendant la nuit, moment où il sort de ses abris pour se nourrir. La journée, il passe la plupart de son temps à se reposer et à se cacher dans l'épaisseur du sous-bois, des fourrés ou des tas de végétation, profitant de son excellent camouflage.

Bien qu'il soit solitaire, son domaine vital est souvent partagé avec d'autres pudus, mais les interactions directes en dehors de la période de reproduction sont rares. Le pudu du Sud est sédentaire et maintient un territoire relativement petit. Pour communiquer et marquer son territoire, il utilise principalement des signaux olfactifs. Il possède des glandes odorantes bien développées sur son front et près de ses yeux (glandes préorbitales) qu'il frotte contre les branches et les troncs d'arbres. Lorsqu'il est alarmé, il a tendance à fuir en faisant des zigzags rapides à travers la végétation dense, sa petite taille lui permettant une grande maniabilité. Il peut également émettre des aboiements courts et aigus pour signaler un danger. En cas d'extrême menace, il peut se figer, comptant sur son camouflage, ou plonger dans l'eau s'il y a un cours d'eau à proximité, car il est un nageur compétent.

© Braden McDonald - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Avec sa petite taille, le pudu du Sud fait face à une gamme de prédateurs naturels qui influencent son comportement et sa distribution dans son habitat forestier. Parmi les prédateurs indigènes historiquement importants figurent le puma (Puma concolor), ainsi que diverses espèces de petits félins sauvages, comme le chat de Geoffroy (Leopardus geoffroyi) et le kodkod (Leopardus guigna), qui peuvent cibler les faons ou les individus juvéniles. Certains rapaces diurnes, en particulier les grands aigles qui patrouillent la canopée, représentent également une menace potentielle pour les jeunes.

Cependant, la pression de prédation a été exacerbée par l'introduction d'espèces non indigènes liées aux activités humaines. Les chiens domestiques et errants sont aujourd'hui considérés comme l'une des menaces les plus importantes pour la survie du pudu du Sud dans une grande partie de son aire de répartition. Ces chiens chassent souvent en meute et sont particulièrement efficaces, représentant une menace constante et non naturelle, notamment près des zones habitées. La stratégie de survie du pudu repose fortement sur l'évitement : il s'appuie sur son camouflage exceptionnel, sa capacité à rester immobile, et sa rapidité à se cacher dans la végétation épaisse lorsqu'il est détecté, minimisant ainsi les chances d'être repéré par ses prédateurs.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Le Pudu du Sud a vraisemblablement subi d'importants déclins historiques, principalement causés par la perte d'habitat. La déforestation a été sévère dans l'écorégion valdivienne du Chili, qui couvre la majeure partie de l'aire de répartition de l'espèce. Près de la moitié des forêts indigènes ont disparu entre 1550 et 2007. Cette destruction est particulièrement marquée dans le nord de l'aire, comme dans la région de Maule où 67 % des forêts ont été perdues entre 1975 et 2000, ou dans La Araucanía avec un taux annuel de déforestation de 2,9 % entre 1999 et 2008. Bien que les taux soient plus faibles au sud, ils restent importants. Le remplacement des forêts indigènes par des plantations d'arbres exotiques est un problème récurrent. Si le pudu peut utiliser ces plantations en présence d'un sous-bois dense, cet habitat est, au mieux, de mauvaise qualité en raison de son exploitation future.

Une autre menace courante et critique pour le pudu du Sud est l'attaque par les chiens domestiques. Ceux-ci sont généralement associés aux habitations humaines et aux réseaux routiers. Les attaques sont fréquentes, y compris dans les parcs nationaux, et représentent une cause majeure d'admission des animaux dans les centres de secours. Dans les paysages fragmentés, l'influence des chiens est exacerbée, réduisant significativement les zones de refuge pour le cervidé.

Les herbivores non indigènes constituent une menace supplémentaire. La présence de sangliers envahissants (Sus scrofa), ainsi que l'omniprésence du bétail, entraînent la dégradation de l'habitat du pudu. Ces espèces nuisent au sous-étage et à la régénération forestière, pouvant ainsi affecter la distribution du pudu du Sud. Le contact avec le bétail pose également des risques sanitaires, avec la documentation de pathogènes transmis, bien que l'impact réel sur les populations sauvages ne soit pas encore clairement établi.

Enfin, les infrastructures routières, bien que causant une mortalité directe par collision, représentent surtout une menace indirecte. Les routes facilitent la circulation deschiens et sont associées à des changements d'occupation des sols. De grands projets, comme le pont envisagé entre Chiloé et le continent, soulèvent des préoccupations quant au mélange des populations génétiquement distinctes et à la facilitation potentielle d'invasions de carnivores continentaux absents de Chiloé. Ainsi, le développement routier amplifie d'autres facteurs de menace pour le pudu du Sud.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Le pudu du Sud est classé dans la catégorie "Quasi menacé" (NT) sur la Liste rouge de l'IUCN. Il est également inscrit en Annexe I de la CITES qui interdit tout commerce international de l'espèce.

Le pudu du Sud bénéficie d'une protection significative au sein de son aire de répartition. En Argentine, une proportion écrasante (98 %) des localités répertoriées se trouve dans des parcs nationaux. Au Chili, la majorité des zones protégées sont suffisamment vastes pour maintenir une population viable de 500 individus. À cela s'ajoutent de vastes zones protégées privées, comme la réserve côtière de Valdivia, qui participent activement à la conservation du pudu par la surveillance, la restauration forestière et la gestion des menaces.

Malgré ce maillage, l'efficacité de ces zones est menacée. Un financement insuffisant des aires protégées publiques et l'absence de cadre normatif pour les réserves privées représentent des défis majeurs pour assurer la conservation à long terme. La prédation par les chiens domestiques reste la menace la plus persistante, malgré les efforts réglementaires dans les parcs. Cette difficulté est exacerbée par le rôle essentiel des chiens pour les communautés rurales. Des politiques nationales de possession canine sont nécessaires pour soutenir les mesures de terrain.

Le pudu du Sud fait également l'objet d'un programme d'élevage important en captivité, avec 1 159 individus enregistrés entre 1966 et 2013, et 136 animaux vivants en 2016 (Stadler et Aurich 2013, ISIS 2016). Ce stock, complété par 295 individus captifs au Chili, a été crucial pour faire progresser la connaissance de la biologie de l'espèce. Enfin, la recherche est essentielle, notamment pour estimer la taille et la densité de la population, des données qui manquent encore cruellement malgré les avancées récentes.

© Martinoli - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du Pudu du Sud est à la fois fascinante et révélatrice des défis rencontrés dans la classification des espèces néotropicales. L'espèce a été initialement décrite par le naturaliste chilien Juan Ignacio Molina en 1782. Molina l'a d'abord classée dans le genre Cervus sous le nom de Cervus puda, s'appuyant sur l'apparence physique générale du cerf, mais notant déjà sa taille minuscule. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec une meilleure compréhension de l'anatomie et de la morphologie comparée, que l'espèce fut reclassée. Le genre Pudu fut formellement établi en 1850 par le zoologiste britannique John Edward Gray, qui a reconnu les caractéristiques uniques de ces petits cervidés, notamment leurs bois simples et leur stature trapue, justifiant leur séparation du genre Cervus et d'autres genres comme Mazama (les daguets). L'espèce a ensuite été désignée sous le nom binomial que nous connaissons aujourd'hui, Pudu puda (utilisant le nom d'espèce original de Molina).

Au fil du temps, des études morphologiques et génétiques ont confirmé la distinction de ce genre, le genre Pudu ne comprenant que deux espèces reconnues : le Pudu du Sud (Pudu puda) et le Pudu du Nord (Pudu mephistophiles). Les analyses génétiques modernes ont permis d'affiner la phylogénie du genre, suggérant une divergence ancienne entre les deux espèces et renforçant la validité de leur statut de genre distinct. La reconnaissance du Pudu du Sud comme une unité taxonomique distincte a été cruciale pour sa conservation, permettant des évaluations précises de son statut et la mise en oeuvre de programmes de protection ciblés.

À l'heure actuelle, le pudu du Sud est généralement considéré comme une espèce monotypique, ce qui signifie qu'aucune sous-espèce officiellement reconnue n'est décrite ou acceptée au sein de la communauté scientifique.

| Nom commun | Pudu du Sud |

| Autre nom | Pudu chilien |

| English name | Southern pudu |

| Español nombre | Pudú del sur |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Capreolinae |

| Genre | Pudu |

| Nom binominal | Pudu puda |

| Décrit par | Juan Ignacio Molina |

| Date | 1782 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Molina, J. I. (1782). Saggio sulla storia naturale del Chili. Bologna: S. Tommaso d'Aquino.

Molina, J. I. (1782). Saggio sulla storia naturale del Chili. Bologna: S. Tommaso d'Aquino.

Gray, J. E. (1850). Description of a New Species of Pudu from Peru. Proceedings of the Zoological Society of London.

Gray, J. E. (1850). Description of a New Species of Pudu from Peru. Proceedings of the Zoological Society of London.

Hershkovitz, P. (1982). Neotropical Deer (Cervidae). Part I. Pudus, genus Pudu Gray. Fieldiana: Zoology, New Series, No. 11, Publication 1330. The Field Museum of Natural History.

Hershkovitz, P. (1982). Neotropical Deer (Cervidae). Part I. Pudus, genus Pudu Gray. Fieldiana: Zoology, New Series, No. 11, Publication 1330. The Field Museum of Natural History.

Jiménez, J. E. (2010). Southern Pudu Pudu puda (Molina 1782). In Neotropical Cervidology: Biology and Medicine of Latin American Deer.

Jiménez, J. E. (2010). Southern Pudu Pudu puda (Molina 1782). In Neotropical Cervidology: Biology and Medicine of Latin American Deer.

Silva-Rodríguez, E. A. et al. (2011). Priorities for the conservation of the pudu (Pudu puda) in southern South America. Animal Production Science, 51(5): 421-432.

Silva-Rodríguez, E. A. et al. (2011). Priorities for the conservation of the pudu (Pudu puda) in southern South America. Animal Production Science, 51(5): 421-432.

Eldridge, W.D., & MacNamara, M. (1988). Activity patterns and habitat use of pudu (Pudu puda) in southern Chile. Journal of Mammalogy, 69(3): 597–602.

Eldridge, W.D., & MacNamara, M. (1988). Activity patterns and habitat use of pudu (Pudu puda) in southern Chile. Journal of Mammalogy, 69(3): 597–602.

Mattioli, S. (2011). Family Cervidae (Deer). In: Handbook of the Mammals of the World, vol. 2: Hoofed Mammals. Lynx Edicions, Barcelona.

Mattioli, S. (2011). Family Cervidae (Deer). In: Handbook of the Mammals of the World, vol. 2: Hoofed Mammals. Lynx Edicions, Barcelona.

Riquelme, C., Rau, J., et al. (2018). Genetic structure and conservation of the endangered southern pudu (Pudu puda) in Chile. Mammalian Biology, 88: 83–90.

Riquelme, C., Rau, J., et al. (2018). Genetic structure and conservation of the endangered southern pudu (Pudu puda) in Chile. Mammalian Biology, 88: 83–90.

Black-Decima, P.A., & Varela, D. (2010). Reproductive biology of the southern pudu (Pudu puda). Zoo Biology, 29(3): 353–361.

Black-Decima, P.A., & Varela, D. (2010). Reproductive biology of the southern pudu (Pudu puda). Zoo Biology, 29(3): 353–361.

Jiménez, J.E., Ramírez, O., et al. (2008). Habitat use by the endangered southern pudu in Chilean temperate forests. Mammalian Biology, 73(3): 198–208.

Jiménez, J.E., Ramírez, O., et al. (2008). Habitat use by the endangered southern pudu in Chilean temperate forests. Mammalian Biology, 73(3): 198–208.