Muntjac de Reeves (Muntiacus reevesi)

Le muntjac de Reeves (Muntiacus reevesi) est un petit cervidé originaire d’Asie de l’Est, notamment des régions boisées de Chine et de Taïwan. Il tire son nom de l’explorateur britannique John Reeves, qui rapporta les premiers spécimens au XIXᵉ siècle. Reconnaissable à ses aboiements caractéristiques, ce mammifère se distingue par sa discrétion et son étonnante capacité d’adaptation à divers environnements, y compris les forêts tempérées, subtropicales et même certaines zones périurbaines. Depuis son introduction au Royaume-Uni au début du XXᵉ siècle, l’espèce s’y est naturalisée et connaît une expansion rapide. Omnivore et solitaire, le muntjac de Reeves joue un rôle écologique important dans la régénération forestière tout en étant parfois considéré comme une espèce envahissante en Europe. Le muntjac de Reeves est également appelé muntjac de Chine ou muntjac de Formose.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le muntjac de Reeves est caractérisé par une morphologie compacte et un corps trapu, le positionnant parmi les plus petits représentants de la famille des cervidés. Les adultes mesurent généralement entre 45 et 55 centimètres de hauteur au garrot et leur longueur corporelle varie de 70 à 100 centimètres, tandis que leur poids oscille entre 10 et 18 kilogrammes. Cette taille relativement petite est un avantage pour se déplacer avec aisance dans les sous-bois denses de leur habitat naturel.

Leur pelage est généralement court et de couleur uniforme, allant du brun-roux au brun-gris, souvent plus pâle sur le ventre et l'intérieur des pattes. Une caractéristique distinctive est la présence d'une ligne ou d'une crête de poils foncés sur le front. Les mâles se distinguent des femelles par la présence de petites cornes (bois) qui mesurent environ 5 à 10 centimètres de long. Ces bois sont portés sur des pédicelles osseux très longs, recouverts de peau et de poils, qui s'étendent des orbites jusqu'au haut du crâne, formant des crêtes faciales.

Un autre trait marquant du dimorphisme sexuel chez cette espèce réside dans la présence de longues canines supérieures, ressemblant à de petites défenses, particulièrement bien développées chez les mâles, et qui servent d'armes lors des combats territoriaux ou pour la défense, agissant comme des poignards. Ils possèdent également de grandes glandes préorbitales sous les yeux, qu'ils utilisent pour marquer leur territoire en les frottant contre des objets. Les pattes sont fines, mais puissantes, avec des sabots qui leur permettent de courir et de se déplacer rapidement sur différents types de terrains.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

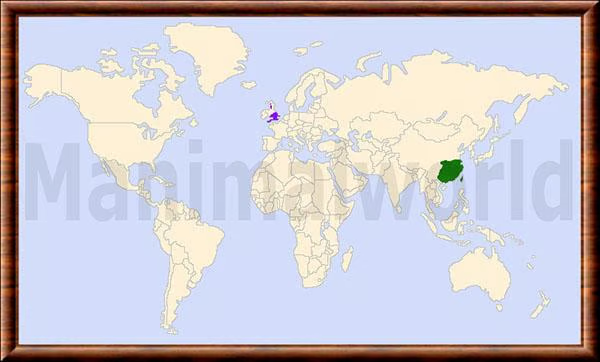

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le muntjac de Reeves est endémique de Chine, y compris de l'île de Taïwan. En Chine continentale, son aire de répartition s'étend du Guangdong et du Guangxi jusqu'au Gansu et au Shaanxi, couvrant la vaste région subtropicale des bassins versants du Zhujiang (Perle) et du Yangtsé. La limite méridionale exacte de l'espèce n'est pas claire, car d'anciennes observations dans les régions tropicales du Guangdong et du Guangxi pourraient résulter d'une identification erronée du muntjac indien (Muntiacus muntjak), comme ce fut le cas à Hong Kong. De vastes campagnes de piégeage photographique menées ces dernières années dans le sud de la Chine ont permis de situer la limite méridionale de l'espèce au nord de 25°00', dans le nord du Guangxi. L'espèce a été introduite en Angleterre (où elle est toujours présente) et en France (où elle n'est plus présente).

Le muntjac de Reeves est une espèce adaptable et se rencontre dans les forêts tempérées avec des chutes de neige occasionnelles ainsi que dans les forêts denses dans la zone subtropicale chaude. En Chine, le muntjac de Reeves occupe des endroits rocailleux et ouverts des forêts de pins et de chênes. Il cherche une couverture dans les ravins escarpés, et a généralement des zones bien définies vers lesquelles il se retire. Il a également été signalé qu'il atteignait les densités les plus élevées des basses montagnes et les zones de collines, aux lisières des forêts et dans les habitats arbustifs. Cependant, à Taïwan, on le trouve principalement dans les zones boisées, généralement dans la forêt primaire avec un couvert végétal dense et il tend à éviter les terrains escarpés. Il est réparti sur une large zone d'altitude, depuis le niveau de la mer jusqu'à 3 500 m d'altitude, dans des habitats allant des basses terres subtropicales aux forêts de conifères ou/et aux prairies alpines aux altitudes les plus élevées.

Zone d'introduction

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'alimentation du muntjac de Reeves est principalement herbivore et se caractérise par une grande plasticité écologique lui permettant de s'adapter aux ressources disponibles dans son environnement, ce qui est un facteur clé de son succès invasif dans les régions introduites. Ce cervidé est un brouteur sélectif, préférant consommer des aliments de haute qualité nutritionnelle, tendres et faciles à digérer, plutôt que de grandes quantités de fourrage grossier. Son régime se compose d'une grande variété de plantes, incluant des feuilles et des jeunes pousses d'arbres et d'arbustes, des herbes, des fleurs, et des fruits tombés au sol, en fonction de la saisonnalité et de la disponibilité. Il montre également un intérêt pour les champignons et les lichens, qui peuvent constituer une source importante de nutriments en certaines périodes.

En cas de pénurie, il peut se rabattre sur des écorces d'arbres et des bourgeons, ce qui est souvent la cause des dommages significatifs observés dans les plantations forestières ou les jardins où l'espèce est devenue abondante. Son comportement alimentaire a un impact notable sur la structure de la végétation, car il peuvent empêcher la régénération de certaines espèces végétales qu'il broute préférentiellement. De plus, il est parfois observés en train de manger de petites quantités de matière animale, comme des oeufs d'oiseaux ou des petits invertébrés, ce qui suggère un certain degré d'opportunisme omnivore, bien que cela reste marginal dans son régime global. Ce régime diversifié et sa capacité à tolérer des environnements forestiers perturbés ou fragmentés contribuent à sa large répartition et à sa persistance.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)La reproduction chez le muntjac de Reeves est un processus remarquablement asynchrone et potentiellement continu tout au long de l'année, ce qui est inhabituel pour la plupart des espèces de cervidés et constitue un avantage démographique majeur, particulièrement dans les populations introduites. Contrairement à de nombreux grands cervidé qui ont une saison de reproduction bien définie, les mâles, bien qu'ayant des pics d'activité reproductive, sont capables de se reproduire à tout moment, et les femelles peuvent entrer en oestrus peu de temps après la mise bas. Les femelles atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 7 à 12 mois, et les mâles un peu plus tard. Le cycle d'oestrus chez la femelle est relativement court, d'environ 14 à 21 jours. Pendant l'accouplement, le mâle peut défendre une femelle réceptive contre d'autres mâles. Les conflits entre mâles, bien que brefs, sont intenses et impliquent l'utilisation des bois, des canines en forme de défense, et des coups de tête.

Après un accouplement réussi, la période de gestation dure en moyenne environ 200 jours (environ 7 mois). La femelle donne naissance généralement à un seul faon (parfois deux, mais c'est rare). Le faon, de petite taille et précocial, est bien camouflé grâce à des taches blanches le long de son dos. La mère le cache dans la végétation dense pendant les premières semaines de sa vie, ne le rejoignant que pour l'allaiter. L'allaitement dure généralement quelques mois, mais le faon commence à se nourrir de matières solides très tôt. La capacité des femelles à concevoir de nouveau dans les jours suivant la mise bas, couplée à l'absence de véritable saison de rut, permet aux populations de croître rapidement et d'exploiter efficacement les ressources tout au long de l'année.

Le muntjac de Reeves présente une longévité relativement modeste mais adaptée à sa taille et à son mode de vie discret. Dans la nature, il vit généralement entre 10 et 12 ans, bien que certains individus puissent atteindre jusqu’à 16 ans en captivité, où les conditions sont plus stables et les risques de prédation absents. Sa survie dépend fortement de la disponibilité des ressources et de la pression exercée par les prédateurs ou les activités humaines. Les jeunes sont particulièrement vulnérables durant leurs premiers mois, période où la mortalité est la plus élevée. Le métabolisme rapide de l’espèce, combiné à une reproduction continue tout au long de l’année, compense cette espérance de vie relativement courte. En milieu protégé, une alimentation équilibrée et l’absence de stress environnemental permettent à certains individus de dépasser la quinzaine d’années.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le comportement du muntjac de Reeves est généralement solitaire et territorial, bien qu'il puisse parfois être observé en petits groupes éphémères, souvent composés d'une mère et de son faon, ou d'un mâle et d'une femelle pendant une brève période de cour. Cette espèce est principalement crépusculaire et nocturne, ce qui signifie qu'elle est la plus active à l'aube, au crépuscule et pendant la nuit, période pendant laquelle elle se nourrit. Cependant, dans les zones où la pression de prédation est faible, comme en Grande-Bretagne, ils peuvent également être actifs pendant la journée.

Le marquage du territoire est un aspect crucial de leur vie sociale. Ils utilisent leurs glandes préorbitales proéminentes situées sous les yeux pour frotter et déposer des sécrétions odorantes sur les branches, les troncs d'arbres et les autres objets le long des limites de leur domaine. Les mâles, en particulier, sont très engagés dans le marquage pour signaler leur présence et leur statut aux rivaux potentiels et aux femelles. L'un des traits comportementaux les plus distinctifs du muntjac de Reeves est son cri d'alarme puissant, qui ressemble étrangement à un aboiement répété, d'où leur surnom commun. Ce cri est émis lorsqu'ils sont alertés par un danger, un intrus, ou un dérangement, et il peut être entendu sur une distance considérable, avertissant les autres muntjacs dans la région.

Les rencontres entre mâles se résolvent souvent par des affrontements ritualisés ou, plus sérieusement, par des combats impliquant leurs canines acérées. Leur stratégie de défense consiste à s'immobiliser et à se cacher dans la végétation dense en cas de menace, ou à fuir en zigzaguant rapidement si le danger est imminent. Leur nature discrète et leur capacité à rester immobiles les rendent difficiles à observer.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Dans leur aire de répartition naturelle en Asie, les prédateurs naturels du muntjac de Reeves sont diversifiés et exercent une pression sélective constante sur l'espèce. Parmi les menaces les plus importantes figurent les grands félins, tels que le léopard (Panthera pardus) et la panthère nébuleuse (Neofelis nebulosa), qui sont des chasseurs opportunistes et capables de s'attaquer à un cervidé de cette taille. Le tigre (Panthera tigris), bien que plus rare et se concentrant généralement sur des proies plus grandes, pourrait également s'attaquer au muntjac si l'occasion se présente.

Les canidés sauvages jouent également un rôle crucial, avec notamment le dhole (Cuon alpinus), qui chasse en meute et peut facilement isoler et soumettre des individus. D'autres mammifères prédateurs incluent la civette, qui pourrait s'attaquer aux faons, et divers petits carnivores terrestres. Les serpents de grande taille, comme le python, constituent également une menace potentielle pour les jeunes faons dans certaines zones. Dans les airs, l'espèce est menacée par de grands rapaces qui peuvent saisir les jeunes ou les faons. La pression de la prédation humaine par la chasse, légale ou illégale, est historiquement l'une des principales causes de mortalité.

En revanche, dans les régions où l'espèce a été introduite, comme en Grande-Bretagne, les menaces de prédation sont considérablement réduites. Les prédateurs indigènes comme le renard roux (Vulpes vulpes) ou les grands rapaces peuvent s'attaquer aux faons, mais les adultes ont très peu de prédateurs naturels et sont principalement menacés par les véhicules ou la chasse contrôlée, ce qui contribue à leur succès démographique rapide en Europe.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Les principales menaces pesant sur le muntjac de Reeves sont la destruction de son habitat et la chasse. Il est chassé pour sa chair et, avant son interdiction, pour ses peaux utilisées sur le marché de la fourrure. Il reste l'un des grands mammifères les plus chassés, d'après les informations faisant état de saisies, même si l'on pourrait avancer que cela témoigne de sa résilience à la chasse et à la dégradation de son habitat. L'habitat forestier disparaît dans de nombreuses zones de son aire de répartition, notamment en raison de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de l'urbanisation. Cependant, aucune information n'est disponible sur le taux de déclin global de cette espèce très répandue.

© kenhe - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le muntjac de Reeves n'est pas considéré comme menacé. Il est inscrit dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN.

L'espèce semble relativement stable dans un habitat approprié, mais son aire de répartition se situe dans une zone à forte densité de population humaine et à forte exploitation de la faune sauvage. Il est donc nécessaire de surveiller son habitat et ses populations. En Chine, l'espèce n'est pas protégée par la législation nationale, mais elle l'est par la réglementation provinciale dans certaines provinces. Elle est présente dans la plupart des zones protégées de sa vaste aire de répartition.

© B. Kao - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)L'histoire taxonomique du muntjac de Reeves est riche et s'inscrit dans un contexte plus large de la description et de la classification des cervidés asiatiques. L'espèce a été formellement décrite pour la première fois en 1839 par le zoologiste britannique William Ogilby. Ogilby a décrit l'espèce sous le nom de Cervus reevesi, honorant ainsi John Reeves, le surintendant des thés et naturaliste amateur basé à Canton (Chine), qui avait envoyé des spécimens à l'Europe.

L'espèce a été par la suite reclassée dans le genre Muntiacus, qui regroupe les petits cervidés primitifs d'Asie, collectivement surnommés "cerfs aboyeurs" en raison de leur vocalisation caractéristique. L'histoire du genre Muntiacus lui-même a été complexe. Les muntjacs sont considérés comme l'une des lignées de cervidés les plus anciennes et les plus primitives (leurs fossiles remontent au Miocène), ce qui a conduit à des débats sur leur placement précis dans la sous-famille des Cervinae ou, plus généralement, dans une sous-famille dédiée, les Muntiacinae. Traditionnellement, le genre ne comprenait que quelques espèces, mais des travaux récents, combinant la morphologie, la cytogénétique (notamment les faibles nombres de chromosomes chez les muntjacs, le muntjac de Reeves ayant $2n=46$ chez les femelles et $2n=47$ chez les mâles) et les analyses moléculaires (ADN), ont conduit à la reconnaissance de nombreuses nouvelles espèces au cours des dernières décennies, particulièrement en Asie du Sud-Est.

Son statut de fossile vivant et son importance dans l'étude de l'évolution des cervidés lui confèrent une place clé. Son introduction en Europe au début du XXe siècle, notamment en Angleterre (où il a été relâché du Woburn Abbey dans les années 1920), a également créé un intérêt taxonomique et écologique pour suivre l'évolution de la lignée en dehors de son aire native. La systématique du genre reste un domaine actif, le muntjac de Reeves servant de point de comparaison pour les études sur la spéciation.

La taxonomie du muntjac de Reeves est affinée par la reconnaissance de trois sous-espèces distinctes, une division qui repose sur la géographie et des caractéristiques morphologiques subtiles au sein de son aire de répartition naturelle en Asie.

- Muntiacus reevesi reevesi : C'est la forme nominale et la plus étudiée. Elle occupe une vaste zone dans le sud et le centre-est de la Chine continentale et est la population d'origine des individus introduits et naturalisés en Grande-Bretagne et dans d'autres régions d'Europe.

- Muntiacus reevesi jiangkouensis : Elle a été décrite en 1998 par Gu et Zu et tire son nom de la région de Jiangkou, située dans la province de Guizhou, dans le sud-est de la Chine continentale. Contrairement aux deux autres sous-espèces, celle-ci est moins documentée et sa distinction est principalement basée sur des variations morphologiques mineures et une localisation géographique spécifique. Sa reconnaissance souligne la diversité taxonomique au sein de l'espèce en Chine.

- Muntiacus reevesi micrurus : Communément appelée muntjac de Taïwan ou Muntjac de Formose. Cette sous-espèce est endémique de l'île de Taïwan, séparée géographiquement de la forme continentale, ce qui a entraîné un isolement évolutif. Les individus de Muntiacus reevesi micrurus sont souvent décrits comme ayant un pelage légèrement plus sombre ou plus petit que leurs homologues continentaux.

L'établissement de ces trois unités taxonomiques reflète la nécessité de tenir compte des variations régionales pour la conservation de l'espèce dans son milieu d'origine. Bien que la distinction entre les sous-espèces continentales puisse parfois être débattue au sein de la communauté scientifique, notamment en l'absence d'études génétiques exhaustives, la reconnaissance de ces trois taxons est maintenue dans plusieurs systèmes de classification de référence. La prise en compte de ces sous-espèces est particulièrement importante pour les programmes de conservation, car elle permet de s'assurer que les efforts de protection et les évaluations démographiques sont spécifiques à la variation locale.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)| Nom commun | Muntjac de Reeves |

| Autre nom | Muntjac de Chine Muntjac de Formose |

| English name | Reeves's muntjac Chinese muntjac |

| Español nombre | Muntíaco de Reeves |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Cervinae |

| Genre | Muntiacus |

| Nom binominal | Muntiacus reevesi |

| Décrit par | William Ogilby |

| Date | 1839 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Parc zoologique et botanique de Mulhouse

Parc zoologique et botanique de Mulhouse

* Bibliographie

Chapman, N. G., & Timmins, R. J. (2025). Reeves’ Muntjac Muntiacus reevesi (W. Ogilby, 1839). In: Melletti, M., Focardi, S. (eds) Deer of the World. Fascinating Life Sciences. Springer, Cham.

Chapman, N. G., & Timmins, R. J. (2025). Reeves’ Muntjac Muntiacus reevesi (W. Ogilby, 1839). In: Melletti, M., Focardi, S. (eds) Deer of the World. Fascinating Life Sciences. Springer, Cham.

Chapman, N. G. (2021). History of introduction of Reeves’ muntjac in Great Britain and ecological characteristics facilitating expansion of feral populations. European Journal of Wildlife Research, 67(3), 1–7.

Chapman, N. G. (2021). History of introduction of Reeves’ muntjac in Great Britain and ecological characteristics facilitating expansion of feral populations. European Journal of Wildlife Research, 67(3), 1–7.

Hemami, M. R., Watkinson, A. R., & Dolman, P. M. (2005). Population densities and habitat associations of introduced muntjac Muntiacus reevesi and native roe deer Capreolus capreolus in a lowland pine forest. Forest Ecology and Management, 215(1/3), 224–238.

Hemami, M. R., Watkinson, A. R., & Dolman, P. M. (2005). Population densities and habitat associations of introduced muntjac Muntiacus reevesi and native roe deer Capreolus capreolus in a lowland pine forest. Forest Ecology and Management, 215(1/3), 224–238.

Liu, Q., Ye, J., Kang, Z., Yu, G., Yang, C., Li, J., & Tang, T. (2025). Reeve’s Muntjac (Muntiacus reevesi) Habitat Suitability Under Climate Change Scenarios in Hupingshan National Nature Reserve, China. Animals, 15(2), 160.

Liu, Q., Ye, J., Kang, Z., Yu, G., Yang, C., Li, J., & Tang, T. (2025). Reeve’s Muntjac (Muntiacus reevesi) Habitat Suitability Under Climate Change Scenarios in Hupingshan National Nature Reserve, China. Animals, 15(2), 160.

Dubost, G. (1971). Observations éthologiques sur le Muntjak (Muntiacus muntjak Zimmermann 1780 et M. reevesi Ogilby 1839) en captivité et semi-liberté. Zeitschrift für Tierpsychologie, 28, 387–427.

Dubost, G. (1971). Observations éthologiques sur le Muntjak (Muntiacus muntjak Zimmermann 1780 et M. reevesi Ogilby 1839) en captivité et semi-liberté. Zeitschrift für Tierpsychologie, 28, 387–427.

Genome Assembly Team. (2024). The genome sequence of Reeves’ muntjac, Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839). PMC.

Genome Assembly Team. (2024). The genome sequence of Reeves’ muntjac, Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839). PMC.

Cooke, A. S. (2005). Muntjac deer Muntiacus reevesi in Monks Wood NNR: their management and changing impact. In: Gardiner, C., & Sparks, T. (eds.), Ten years of change: woodland research at Monks Wood NNR, 1993-2003, 65–74.

Cooke, A. S. (2005). Muntjac deer Muntiacus reevesi in Monks Wood NNR: their management and changing impact. In: Gardiner, C., & Sparks, T. (eds.), Ten years of change: woodland research at Monks Wood NNR, 1993-2003, 65–74.

Casaer, J., Boone, N., Devisscher, S., Vercammen, J., & Adriaens, T. (2015). Best practice voor beheer van Chinese muntjak Muntiacus reevesi in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2015 (INBO.R.2015.7092003).

Casaer, J., Boone, N., Devisscher, S., Vercammen, J., & Adriaens, T. (2015). Best practice voor beheer van Chinese muntjak Muntiacus reevesi in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2015 (INBO.R.2015.7092003).

Casaer, J., Boone, N., Devisscher, S., Vercammen, J., & Adriaens, T. (2015). Best practice voor beheer van Chinese muntjak Muntiacus reevesi in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2015 (INBO.R.2015.7092003).

Casaer, J., Boone, N., Devisscher, S., Vercammen, J., & Adriaens, T. (2015). Best practice voor beheer van Chinese muntjak Muntiacus reevesi in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2015 (INBO.R.2015.7092003).