Cerf aboyeur (Muntiacus muntjak)

Le cerf aboyeur (Muntiacus muntjak) est un petit cervidé originaire d’Asie du Sud et du Sud-Est. Sa particularité réside dans ses vocalisations proches d’un aboiement, utilisées principalement comme signaux d’alerte. Présent dans une large variété d’habitats, des forêts tropicales humides aux zones montagneuses, il est reconnu pour son adaptabilité et son comportement discret. Malgré sa taille modeste, il occupe une place importante dans les écosystèmes forestiers où il joue un rôle de régulateur végétal et de proie pour de nombreux carnivores. Le cerf aboyeur est également appelé Muntjac rouge du Sud.

© Mark Bolnik - iNaturalist

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)Le cerf aboyeur est un cervidé de petite taille, dont les caractéristiques physiques sont bien distinctes. Le corps est relativement élancé, avec une hauteur au garrot qui varie généralement entre 40 et 60 centimètres et un poids qui se situe entre 15 et 35 kilogrammes. Le dimorphisme sexuel est notable, les mâles étant généralement plus grands et plus lourds que les femelles.

La coloration de leur pelage est un mélange de nuances de brun, d'orange et de gris, avec le ventre et l'intérieur des pattes de couleur plus claire, souvent crème ou blanchâtre. Une ligne dorsale plus foncée est parfois visible. La tête est caractérisée par des glandes faciales proéminentes sous les yeux, appelées glandes préorbitales, qui sont utilisées pour marquer le territoire. La queue est relativement courte.

Les mâles adultes possèdent de petites bois, généralement simples et non ramifiés, qui mesurent environ 10 à 15 centimètres de long. Ces bois poussent sur de longs pédicelles osseux, couverts de poils, qui donnent l'impression qu'ils émergent directement du front. Une caractéristique distinctive des mâles est la présence de canines supérieures allongées et pointues, ressemblant à de petits crocs, qu'ils utilisent lors des combats entre mâles, en complément de leurs bois. Les femelles n'ont ni bois ni canines protubérantes. Les pattes sont fines et adaptées à la course agile à travers les sous-bois. La structure corporelle compacte et la taille réduite du cerf aboyeur lui permettent de se déplacer avec aisance dans des habitats forestiers denses.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

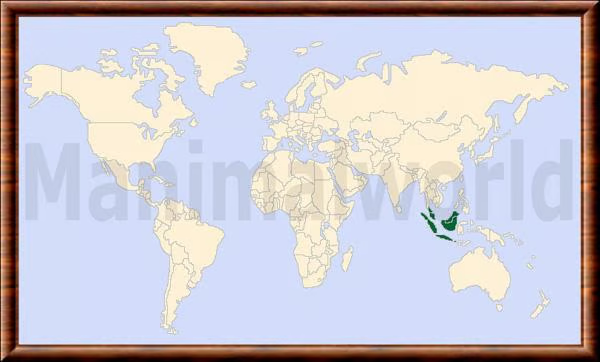

All rights reserved (Tous droits réservés)Le cerf aboyeur est l'un des mammifères les plus répandus mais le moins connu en Asie du Sud. Sa répartition s'étend sur la péninsule thaï-malaise, ainsi que sur les grandes îles de la Sonde comme Bornéo, Java, Bali et Sumatra. Contrairement à certaines informations, il n'est pas limité aux zones sud et est de Sumatra. On suppose que son aire de répartition inclut le sud de la Thaïlande et peut-être l'extrême sud du Myanmar, en partant de l'isthme de Kra comme frontière nord. L'espèce a cependant disparu de Singapour.

Le cerf aboyeur est une espèce très adaptable qui prospère dans une grande variété d'habitats forestiers, y compris ceux qui sont fortement dégradés. Il est également capable de s'établir dans des zones agricoles, comme les plantations de café, d'hévéa, de canne à sucre ou de manioc, à condition qu'elles soient proches des forêts.

Sa survie dans des zones comme les plantations de teck semble dépendre de la présence de végétation secondaire le long des cours d'eau et des ravins, qui lui offre un refuge. Il est intéressant de noter que les populations les plus denses ne se trouvent pas nécessairement dans les forêts primaires, mais plutôt dans les forêts secondaires, notamment en bordure des zones agricoles. Le cerf aboyeur pourrait même bénéficier de la conversion des terres pour l'agriculture en lisière de forêt, ce qui met en évidence sa grande capacité d'adaptation à des environnements modifiés par l'homme.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'alimentation du cerf aboyeur est celle d'un herbivore opportuniste, se nourrissant d'une grande variété de matières végétales disponibles dans son habitat. Leur régime alimentaire est principalement constitué de feuilles, de bourgeons, de pousses tendres et de fruits qui sont tombés au sol. Ils consomment également des herbes, des écorces et des graines. Leur petite taille et leur comportement alimentaire de "brouteur" leur permettent de cibler des plantes et des parties de plantes de haute qualité nutritionnelle. Contrairement à de plus grands herbivores qui se nourrissent de grandes quantités de végétation à faible teneur nutritive, le cerf aboyeur se concentre sur des aliments plus riches et plus digestibles. Cela inclut souvent des parties de plantes qui sont rares ou difficiles d'accès pour des animaux plus grands.

En fonction de la saison et de la disponibilité des ressources, le régime peut varier considérablement. Par exemple, pendant la saison des pluies, les fruits tombés et les jeunes pousses sont abondants, tandis que pendant la saison sèche, ils peuvent se rabattre sur des écorces ou des racines. Leurs dents sont adaptées à la mastication de ces différentes matières végétales. Bien qu'il soit principalement herbivore, des observations ont montré que le cerf aboyeur pouvait occasionnellement consommer des restes d'animaux, tels que des oeufs d'oiseaux ou des petits animaux morts. Cette flexibilité dans son alimentation contribue à sa capacité à survivre dans des environnements variés et changeants.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

La reproduction du cerf aboyeur présente des caractéristiques particulières qui le distinguent des autres cervidés. Contrairement à de nombreuses espèces qui connaissent des périodes de rut bien définies, le cerf aboyeur se reproduit tout au long de l’année, ce qui constitue une rareté parmi les cervidés. Les mâles deviennent territoriaux et utilisent à la fois leurs bois et leurs longues canines pour repousser les rivaux. Leurs vocalisations, ressemblant à des aboiements, servent à marquer leur présence et à attirer les femelles ou à prévenir les compétiteurs.

La gestation dure environ 210 jours, soit près de sept mois, et aboutit généralement à la naissance d’un seul faon, rarement de jumeaux. À la naissance, le petit arbore un pelage tacheté qui lui offre un excellent camouflage dans la végétation environnante. La mère s’occupe seule du petit, le cachant dans les broussailles et revenant périodiquement l’allaiter, stratégie visant à réduire le risque de prédation. Le sevrage survient après environ deux à trois mois, mais l’indépendance complète est atteinte plus tard, autour de six mois. Les mâles atteignent la maturité sexuelle vers un an, tandis que les femelles peuvent se reproduire dès leur deuxième année. Cette stratégie reproductive flexible et continue contribue au succès démographique de l’espèce, particulièrement dans des environnements instables où la disponibilité des ressources fluctue.

Le cerf aboyeur présente une espérance de vie modeste, comparable à celle des autres petits cervidés. Dans la nature, sa longévité atteint généralement 10 à 12 ans, bien que de nombreux individus n’atteignent pas cet âge en raison de la prédation et des pressions humaines. En captivité, où il est protégé des prédateurs et bénéficie de soins réguliers, il peut vivre jusqu’à 16 ou 18 ans. Les femelles tendent parfois à vivre légèrement plus longtemps que les mâles, probablement en raison de leur moindre implication dans les combats territoriaux.

© Thomas Brooks - iNaturalist

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le comportement du cerf aboyeur est majoritairement solitaire et territorial. Les individus, en particulier les mâles, délimitent leur territoire à l'aide de marques olfactives. Ils utilisent leurs glandes préorbitales, situées sous les yeux, pour déposer des sécrétions odorantes sur les branches, les troncs d'arbres et les buissons. Ils frottent également leur front sur ces surfaces, ce qui permet de marquer les limites de leur domaine. La taille du territoire varie en fonction de la disponibilité des ressources alimentaires et de la densité de la population, mais les chevauchements entre territoires voisins, en particulier ceux des mâles et des femelles, sont courants.

Les cerfs aboyeurs sont principalement actifs pendant les périodes de faible luminosité, c'est-à-dire à l'aube et au crépuscule. Ils passent une grande partie de la journée à se reposer dans une végétation dense pour échapper à la chaleur et aux prédateurs. Le comportement le plus caractéristique de cette espèce est son "aboiement". Ce son, qui ressemble à l'aboiement d'un chien, est émis par le cerf aboyeur lorsqu'il est alarmé, s'il sent la présence d'un prédateur ou s'il rencontre un autre individu de son espèce. Ces vocalises servent à alerter du danger. Les mâles utilisent également ce cri lors des confrontations territoriales. Les rencontres entre mâles peuvent entraîner des combats, où ils se servent de leurs bois et de leurs canines supérieures pointues pour se défendre et affirmer leur dominance. Ce comportement territorial et vocal est essentiel à leur survie et à la régulation de leur population.

© Subramanya C K - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Dans son aire de répartition asiatique, le cerf aboyeur fait face à une diversité de prédateurs naturels, ce qui explique le développement de ses comportements d’alerte. Parmi les carnivores qui s’attaquent à lui figurent le léopard (Panthera pardus), le tigre (Panthera tigris), le dhole (Cuon alpinus), et divers canidés sauvages. Dans certaines régions, le python réticulé (Malayopython reticulatus) est également capable de capturer de jeunes individus. Les rapaces de grande taille, tels que les aigles, peuvent s’en prendre aux faons vulnérables.

Pour se défendre, le cerf aboyeur mise davantage sur la vigilance que sur la force. Son cri d’aboiement joue un rôle crucial : il alerte non seulement ses congénères mais aussi d’autres animaux de la forêt, créant ainsi une sorte de réseau d’alerte interspécifique. Lorsqu’il se sent menacé, il reste immobile pour se camoufler, ou se réfugie rapidement dans les zones les plus denses de la végétation. Sa petite taille et sa grande agilité lui permettent d’échapper aux poursuites dans des environnements où les grands prédateurs ont plus de difficulté à manoeuvrer. Les faons, quant à eux, sont particulièrement exposés et comptent sur leur pelage tacheté et leur immobilité pour échapper à la détection. L’homme constitue également une menace, notamment à travers la chasse et la destruction de l’habitat, ce qui accentue les pressions prédatrices déjà exercées par la faune naturelle.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Le cerf aboyeur est une espèce menacée par la chasse et l'empiètement sur son habitat, des facteurs souvent liés, en particulier dans la région de Sundaic. L'exploitation forestière aggrave la situation en facilitant l'accès aux chasseurs, faisant de la chasse la principale menace pour les ongulés de la région. C'est une cible de choix, sa viande étant très recherchée en Malaisie et en Indonésie. Cependant, des études montrent que la perte d'habitat seule ne conduit pas nécessairement à un déclin des populations. Par exemple, dans certaines zones de Bornéo, la densité de cerfs aboyeurs a même augmenté après l'exploitation forestière, car la perturbation peut temporairement augmenter la capacité d'accueil de l'habitat pour cette espèce.

La pression de la chasse reste le facteur le plus critique. Les populations sont plus faibles dans les zones à forte densité humaine, même si cette différence n'est pas toujours statistiquement significative. Le braconnage est intense, notamment avec l'utilisation de collets et de fusils. Les méthodes de chasse traditionnelles, comme les pièges et les sarbacanes, ont été largement remplacées par des armes à feu, ce qui a considérablement augmenté l'efficacité de la chasse.

Le commerce de la viande de brousse est une autre menace majeure. La chasse n'est pas seulement pour la subsistance locale, mais alimente un marché urbain lucratif, avec de nombreux restaurants vendant de la viande de muntjac. Malgré des lois interdisant ce commerce au Sarawak, la chasse illégale persiste. Des études ont montré une relation inverse entre la pression de chasse et la densité de muntjacs, à tel point que la chasse a plus d'impact sur leurs populations que les variables liées à l'habitat. En fin de compte, la seule protection efficace pour ces animaux est l'inaccessibilité de leur habitat. La destruction et la fragmentation des forêts rendent les populations de muntjacs plus isolées et vulnérables à l'extinction locale.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Le cerf aboyeur n'est pas considérée comm une espèce menacée. Il est inscrit dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN.

Le cerf aboyeur bénéficie de mesures de protection dans plusieurs régions de son aire de répartition, notamment en Malaisie occidentale où il est considéré comme une espèce de gibier protégée nécessitant un permis de chasse. En Indonésie, toutes les espèces de muntjacs sont protégées par la loi. Cependant, malgré ce cadre légal, l'application de ces lois est souvent difficile.

De nombreux parcs nationaux, notamment à Sumatra, manquent de personnel et de financement, ce qui limite la présence de gardes sur le terrain. Les patrouilles de gardes forestiers se concentrent souvent sur les espèces "phares" comme les tigres et les éléphants, même si les efforts de protection du tigre bénéficient indirectement au cerf aboyeur. À Java, une grande partie des forêts restantes sont également sous protection officielle.

La chasse intensive à l'aide de fusils reste un problème majeur, notamment au Sarawak. Bien que des lois aient été mises en place pour contrôler le commerce d'armes à feu et de munitions, des moyens illégaux sont utilisés pour les contourner. Pour assurer la survie du cerf aboyeur, il est crucial de renforcer l'application des lois existantes et de concentrer les efforts sur l'éradication du commerce illégal de la faune sauvage.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)L’histoire taxonomique du cerf aboyeur illustre le passage d’une nomenclature large à une taxonomie fine appuyée par la génétique. L’espèce fut d’abord décrite par E. A. W. von Zimmermann (1780) sous Cervus muntjak, conformément à l’usage de regrouper la plupart des cervidés dans Cervus au XVIIIe siècle. Le genre Muntiacus fut ensuite créé par Rafinesque en 1815, avec le cerf aboyeur comme espèce type.

Au XIXe et au XXe siècle, la très vaste aire de répartition (Inde, Indochine, sud de la Chine, Sundaland) et une mosaïque de formes locales ont conduit à décrire de nombreuses sous-espèces, certaines ultérieurement élevées au rang spécifique. À partir des années 1990–2000, les analyses chromosomiques et moléculaires ont profondément affiné ce cadre et montré que les "muntjacs rouges" comprennent au moins deux lignées bien distinctes, conduisant à la reconnaissance du muntjac rouge du Nord (Muntiacus vaginalis) (continent asiatique) et du muntjac rouge du Sud (Muntiacus muntjak) (Sundaland), scission aujourd’hui largement adoptée et consolidée par la phylogéographie et les jeux de données multilocus. Les synthèses récentes confirment un genre Muntiacus riche (environ 12–14 espèces), avec plusieurs taxons décrits ou réévalués au cours des trois dernières décennies; des travaux phylogénétiques de 2017–2021 ont notamment clarifié les relations internes et appuyé le statut d’espèces pour pour certaines espèces autrefois considérées comme des sous-espèces du cerf aboyeur.

En reconsidérant les données actuelles de l'IUCN, l'espèce Muntiacus muntjak compte neuf sous-espèces distinctes :

- Muntiacus muntjak annamensis

- Muntiacus muntjak aureus

- Muntiacus muntjak curvostylis

- Muntiacus muntjak guangdongensis

- Muntiacus muntjak malabaricus

- Muntiacus muntjak menglalis

- Muntiacus muntjak muntjak

- Muntiacus muntjak nigripes

- Muntiacus muntjak yunnanensis

Deux anciennes sous-espèces, le muntjac rouge du Nord (Muntiacus vaginalis) et le muntjac des montagnes de Sumatra (Muntiacus montanus), sont aujourd'hui évaluées comme espèces distinctes par l'IUCN.

© Mark Bolnik - iNaturalist

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)| Nom commun | Cerf aboyeur |

| Autre nom | Muntjac rouge du Sud |

| English name | Southern Red Muntjac |

| Español nombre | Muntíaco de la India |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Cervinae |

| Genre | Muntiacus |

| Nom binominal | Muntiacus muntjak |

| Décrit par | Eberhard August Wilhelm von Zimmermann |

| Date | 1780 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Zimmermann, E. A. W. (1780). Geographische Geschichte des Menschen und der allgemein verbreiteten vierfüssigen Thiere.

Zimmermann, E. A. W. (1780). Geographische Geschichte des Menschen und der allgemein verbreiteten vierfüssigen Thiere.

Groves, C., & Grubb, P. (1982). The species of Muntjac (genus Muntiacus) in mainland China. Mammalia, 46(1), 35-51.

Groves, C., & Grubb, P. (1982). The species of Muntjac (genus Muntiacus) in mainland China. Mammalia, 46(1), 35-51.

Ma, K., et al. (1986). The karyotype of Muntiacus feae from Thailand. Mammalian Chromosomes Newsletter, 27(1), 1-2.

Ma, K., et al. (1986). The karyotype of Muntiacus feae from Thailand. Mammalian Chromosomes Newsletter, 27(1), 1-2.

Rafinesque, C. S. (1815). Analyse de la Nature ou Tableau de l’Univers et des Corps Organisés. Palermo.

Rafinesque, C. S. (1815). Analyse de la Nature ou Tableau de l’Univers et des Corps Organisés. Palermo.

Martins, R. F., et al. (2017). Phylogeography of red muntjacs reveals three distinct lineages. BMC Evolutionary Biology 17: 34.

Martins, R. F., et al. (2017). Phylogeography of red muntjacs reveals three distinct lineages. BMC Evolutionary Biology 17: 34.

Martins, R. F., et al. (2021). Chromosomal rearrangements and speciation in muntjacs (genus Muntiacus). BMC Evolutionary Biology 21: 66.

Martins, R. F., et al. (2021). Chromosomal rearrangements and speciation in muntjacs (genus Muntiacus). BMC Evolutionary Biology 21: 66.

Timmins, R. J., et al. (2016). Muntjacs, taxonomy, distribution and conservation status. Deer Specialist Group/IUCN Cervid Action Plan.

Timmins, R. J., et al. (2016). Muntjacs, taxonomy, distribution and conservation status. Deer Specialist Group/IUCN Cervid Action Plan.

Grubb, P. (2005). “Order Artiodactyla.” In: Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (eds.), Mammal Species of the World.

Grubb, P. (2005). “Order Artiodactyla.” In: Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (eds.), Mammal Species of the World.

Geist, V. (1998). Deer of the World: Their Evolution, Behaviour, and Ecology. Stackpole Books.

Geist, V. (1998). Deer of the World: Their Evolution, Behaviour, and Ecology. Stackpole Books.

Leslie, D. M. (2011). Muntiacus muntjak (Artiodactyla: Cervidae). Mammalian Species, 43(1): 1–11.

Leslie, D. M. (2011). Muntiacus muntjak (Artiodactyla: Cervidae). Mammalian Species, 43(1): 1–11.