Loup de la baie d'Hudson (Canis lupus hudsonicus)

Le loup de la baie d'Hudson (Canis lupus hudsonicus) est une sous-espèce du loup gris, endémique du nord-est du Canada. Moins connu que son cousin, le loup arctique, ce canidé habite des régions isolées et inhospitalières, où il joue un rôle essentiel dans la régulation écologique des grands herbivores comme le caribou. Sa morphologie, son comportement et son écologie sont adaptés aux conditions extrêmes de la toundra subarctique et de la taïga. Décrit pour la première fois au début du XXe siècle, le loup de la baie d'Hudson a longtemps été mal documenté en raison de l’inaccessibilité de son aire de répartition. Aujourd’hui, les connaissances accumulées permettent de mieux comprendre cette sous-espèce au mode de vie discret mais fascinant.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

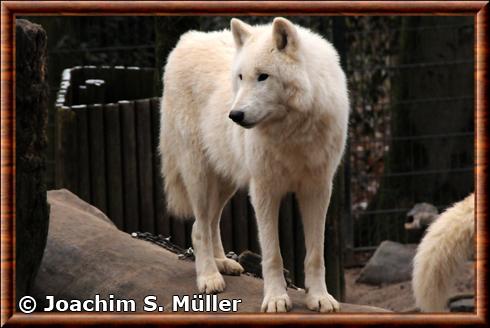

Le loup de la baie d’Hudson présente une morphologie typique des canidés nordiques, avec plusieurs adaptations spécifiques aux environnements froids et ouverts du nord du Canada. Il possède un corps élancé mais robuste, mesurant généralement entre 100 et 140 cm de long, sans compter la queue qui atteint environ 40 cm. La hauteur au garrot varie de 65 à 80 cm. Le poids des individus adultes oscille entre 30 et 50 kg, les mâles étant généralement plus lourds que les femelles.

Son pelage dense, souvent d’un blanc sale à gris clair, avec parfois des nuances de beige ou de noir, offre une excellente isolation thermique tout en assurant un camouflage dans les paysages enneigés. La fourrure est particulièrement épaisse en hiver, avec un sous-poil laineux et des poils de garde longs et grossiers. Les oreilles sont relativement courtes et arrondies, minimisant la perte de chaleur. Les pattes longues et musclées permettent de parcourir de grandes distances à la recherche de proies. Les coussinets plantaires sont couverts de poils en hiver, ce qui améliore l’adhérence sur la neige et protège contre le froid.

Les mâchoires puissantes, dotées de canines robustes, sont bien adaptées à la chasse de gros ongulés. Les yeux sont généralement ambrés ou jaunes, avec un regard perçant typique du genre Canis. Cette morphologie, combinant force, endurance et isolation, reflète l’excellente adaptation du loup de la baie d’Hudson à son milieu naturel rigoureux.

© Milan Kořínek - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

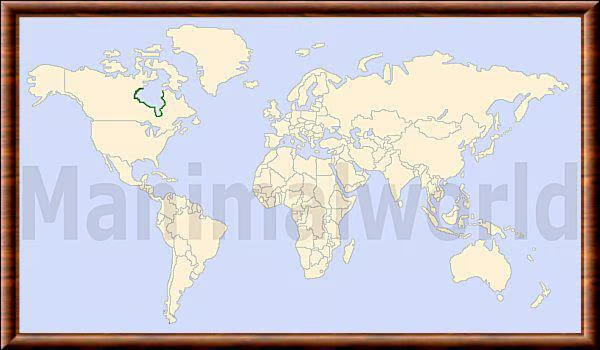

All rights reserved (Tous droits réservés)Le loup de la Baie d'Hudson se trouve principalement dans les régions autour de la Baie d'Hudson, dans le nord-est du Canada. Plus précisément, il est présent le long de la côte arctique et du nord-ouest de la Baie d'Hudson, s'étendant depuis le nord du Manitoba jusqu'aux Territoires du Nord-Ouest et au-delà. Il est l'un des rares loups à effectuer des migrations en hiver, suivant les populations de caribous, ce qui peut le mener temporairement plus au sud.

Il est important de noter que le loup de la Baie d'Hudson est parfois regroupé avec d'autres anciennes sous-espèces sous la désignation Canis lupus nubilus (le loup des plaines), dont l'aire de répartition s'étendrait à l'est du Canada et à l'ouest de la région des Grands Lacs aux États-Unis. Cependant, la définition la plus spécifique de Canis lupus hudsonicus le place clairement dans la région de la Baie d'Hudson.

L'habitat de prédilection du loup de la Baie d'Hudson est la toundra. Cet environnement se caractérise par des paysages ouverts, souvent dominés par la neige et la glace une grande partie de l'année. Les conditions climatiques y sont froides et rigoureuses.

Bien que la toundra soit son habitat principal, le loup de la Baie d'Hudson est, comme les autres sous-espèces de loups gris, un généraliste en termes d'habitat, capable de s'adapter à divers environnements en fonction de la disponibilité des proies et d'autres facteurs.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le régime alimentaire du loup de la baie d’Hudson est principalement carnivore et basé sur la disponibilité saisonnière de grands ongulés, notamment le renne (Rangifer tarandus), qui constitue sa proie principale. Il chasse également d’autres mammifères tels que le lièvre arctique (Lepus arcticus), le castor du Canada (Castor canadensis) et parfois le boeuf musqué (Ovibos moschatus), bien que ce dernier soit rarement capturé. Durant l’été, il peut compléter son alimentation avec de petits rongeurs, des oiseaux au sol comme les lagopèdes, des oeufs et même quelques baies ou charognes.

La chasse au caribou est souvent collective et nécessite une coordination au sein de la meute : les loups traquent les hardes, repèrent les individus affaiblis ou jeunes, et les poursuivent sur de longues distances jusqu’à l’épuisement. En hiver, la neige profonde ralentit les proies et donne un avantage stratégique aux prédateurs.

Les loups consomment presque toute la carcasse, y compris les os, tendons, et organes internes, riches en nutriments. Lors des périodes de disette, ils peuvent jeûner plusieurs jours, survivant grâce à leur métabolisme adapté. Le comportement alimentaire est donc opportuniste mais surtout spécialisé, ce qui montre l’interdépendance entre les loups et les caribou dans ces écosystèmes nordiques. Leur rôle de régulateurs contribue à la santé globale des populations d’oongulés, en éliminant les individus malades ou vulnérables.

Crédit photo: Mathias Appel

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)La reproduction chez le loup de la baie d’Hudson suit un cycle annuel marqué par les conditions climatiques rigoureuses. La saison des amours débute généralement à la fin de l’hiver, entre janvier et mars. Seul le couple alpha de la meute, composé des deux individus dominants, se reproduit en général, bien que des exceptions puissent survenir.

L’accouplement est suivi d’une gestation d’environ 63 jours. Les naissances ont lieu au printemps, entre avril et mai, lorsque les températures commencent à remonter et que les proies deviennent plus abondantes. La louve met bas dans une tanière creusée sous une souche, un rocher ou dans un ancien terrier, qu’elle garnit de poils pour y abriter les petits. Une portée comprend en moyenne de 4 à 6 louveteaux, bien que ce chiffre puisse varier selon les conditions environnementales. Les petits naissent aveugles et sourds, entièrement dépendants de leur mère pendant les premières semaines. Le mâle alpha et parfois d'autres membres de la meute apportent de la nourriture à la femelle et plus tard aux jeunes. Le sevrage intervient vers six semaines, mais les louveteaux restent dans la tanière ou à proximité jusqu’à l’été, période à laquelle ils commencent à accompagner les adultes. La maturité sexuelle est atteinte vers 2 ans. Ce cycle reproductif bien calé sur les ressources saisonnières maximise les chances de survie des jeunes dans un environnement difficile.

© Joachim S. Müller - Flickr

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le loup de la baie d’Hudson est un animal social vivant en meutes structurées, généralement composées d’un couple dominant et de leur descendance récente. La taille des groupes varie de 4 à 8 individus, mais peut atteindre une douzaine dans certaines conditions. La hiérarchie sociale est rigide : chaque membre connaît sa place, et les interactions sont régulées par des signaux vocaux, olfactifs et posturaux. Les hurlements, notamment, servent à renforcer la cohésion du groupe, marquer le territoire et communiquer à distance.

Les loups sont territoriaux et défendent activement leur domaine, dont la superficie peut atteindre plusieurs centaines de kilomètres carrés, selon l’abondance des proies. Leur comportement est marqué par une forte endurance et une remarquable capacité à parcourir de longues distances : ils peuvent couvrir jusqu’à 30 à 40 kilomètres par jour en quête de nourriture. La chasse se fait souvent de manière collective, avec une répartition stratégique des rôles.

En période hivernale, la meute devient plus mobile et suit les migrations des troupeaux de caribous. Les comportements de jeu entre les jeunes, l’apprentissage par imitation et la coopération dans l’élevage des petits soulignent la complexité de cette espèce. Malgré sa nature prédatrice, le loup de la baie d’Hudson reste méfiant à l’égard de l’humain et évite le contact direct. Cette prudence contribue à sa discrétion et à sa survie dans les régions reculées.

© Filori - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Au niveau mondial, le loup gris est classé comme "Préoccupation mineure" (LC) par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN). Cela signifie que le risque de disparition de l'espèce dans son ensemble est faible. Cependant, ce statut masque des situations très diverses au niveau des sous-espèces ou des populations locales, dont certaines sont menacées ou ont disparu.

Plus spécifiquement pour le loup de la Baie d'Hudson, il est souvent considéré comme n'ayant pas de statut IUCN évalué individuellement. Malgré cela, certaines sources le considèrent comme menacé d'extinction. Cela est probablement dû aux pressions historiques et continues qu'il a subies : il a été intensivement chassé et persécuté aux XIXe et début XXe siècles, principalement pour sa fourrure et en raison des conflits avec l'élevage; l'expansion humaine et le développement des infrastructures (routes, exploitations minières, etc.) peuvent entraîner une perte ou une fragmentation de son territoire de chasse, affectant la disponibilité des proies et les corridors de déplacement; l'habitat arctique du loup de la Baie d'Hudson est particulièrement sensible au changement climatique, qui peut altérer les paysages de toundra, la distribution des proies et les conditions de chasse (par exemple, des changements dans la couverture neigeuse et la glace).

Il n'existe pas de chiffres précis et récents sur la population exacte de Canis lupus hudsonicus. Les loups dans cette région sont généralement des espèces bien établies, mais des études plus spécifiques seraient nécessaires pour évaluer précisément leur nombre et leurs tendances démographiques.

© Joachim S. Müller - Flickr

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du loup de la Baie d'Hudson est un exemple éloquent des complexités et des évolutions dans la classification des espèces, particulièrement pour des animaux ayant une vaste aire de répartition comme le loup gris.

Le loup de la Baie d'Hudson a été formellement décrit comme une sous-espèce distincte en 1941 par le zoologiste américain Edward Alphonso Goldman. À cette époque, la taxonomie des mammifères reposait largement sur des critères morphologiques : la taille, la couleur du pelage, et surtout les mesures et les caractéristiques des crânes. Goldman, un expert reconnu des mammifères nord-américains, a examiné des spécimens provenant de la région de la Baie d'Hudson et a identifié des différences suffisamment significatives pour justifier la création d'une nouvelle sous-espèce. Il a décrit Canis lupus hudsonicus comme un loup de taille moyenne, caractérisé par une fourrure claire, souvent jaunâtre ou crème, et un crâne plus aplati que celui de sous-espèces apparentées, comme le loup arctique. Cette classification s'inscrivait dans une tendance générale de l'époque à reconnaître un grand nombre de sous-espèces géographiques, chaque population présentant des variations régionales étant potentiellement élevée au rang de sous-espèce.

Pendant des décennies, la classification de Goldman, comme celle de nombreuses autres, a été largement acceptée et est toujours citée dans des ouvrages de référence majeurs, tels que la troisième édition de Mammal Species of the World (2005), qui reconnaît 38 sous-espèces de Canis lupus.

Cependant, avec l'avènement des techniques d'analyse génétique (ADN mitochondrial et nucléaire) à partir des années 1990, la validité de nombreuses sous-espèces, y compris Canis lupus hudsonicus, a été fortement remise en question. Les études génétiques ont souvent révélé que la diversité génétique entre des sous-espèces morphologiquement distinctes est bien moindre que ce que l'on pensait. Elles ont mis en évidence des flux de gènes étendus entre les populations et une histoire évolutive plus complexe, où les adaptations locales à l'environnement (comme la couleur du pelage pour le camouflage dans la neige) peuvent se développer sans pour autant impliquer une divergence génétique profonde justifiant une classification au rang de sous-espèce distincte.

Certains taxonomistes et généticiens proposent désormais de regrouper un grand nombre des sous-espèces nord-américaines de loups gris sous un nombre beaucoup plus restreint d'entités, voire une ou deux principales pour l'ensemble du continent. Par exemple, il est souvent suggéré que Canis lupus hudsonicus pourrait être intégré à la sous-espèce plus large Canis lupus nubilus, communément appelée le loup des plaines, dont l'aire de répartition s'étendrait sur une grande partie de l'Est et du Centre du Canada et des États-Unis. Cette révision reflète une vision plus basée sur la génétique, où les limites de sous-espèces sont définies par des divergences génétiques significatives plutôt que par de simples variations phénotypiques.

En conclusion, si Canis lupus hudsonicus conserve sa désignation taxonomique selon la classification traditionnelle de Goldman et est toujours reconnu par certaines autorités, sa validité en tant que sous-espèce génétiquement distincte est débattue et souvent contestée par les recherches génétiques modernes. Ces dernières tendent à suggérer que les différences morphologiques sont le résultat d'adaptations locales au sein d'une population génétiquement plus homogène, plutôt que le signe d'une lignée évolutive isolée. Néanmoins, en l'absence d'un consensus taxonomique définitif et d'une révision officielle par toutes les autorités mondiales, la désignation Canis lupus hudsonicus continue d'être utilisée pour faire référence aux loups de cette région particulière du Canada.

| Nom commun | Loup de la baie d'Hudson |

| English name | Hudson Bay wolf |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Canidae |

| Genre | Canis |

| Espèce | Canis lupus |

| Nom binominal | Canis lupus hudsonicus |

| Décrit par | Edward Alphonso Goldman |

| Date | 1941 |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

* Bibliographie

Goldman, E. A. (1941). Three new wolves from North America. Journal of Mammalogy, 22(3), 260–266.

Goldman, E. A. (1941). Three new wolves from North America. Journal of Mammalogy, 22(3), 260–266.

Mech, L. D., & Boitani, L. (Eds.). (2003). Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation. University of Chicago Press.

Mech, L. D., & Boitani, L. (Eds.). (2003). Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation. University of Chicago Press.

Nowak, R. M. (1995). Another look at wolf taxonomy. In L. N. Carbyn, S. H. Fritts, & D. R. Seip (Eds.), Ecology and Conservation of Wolves in a Changing World, Canadian Circumpolar Institute.

Nowak, R. M. (1995). Another look at wolf taxonomy. In L. N. Carbyn, S. H. Fritts, & D. R. Seip (Eds.), Ecology and Conservation of Wolves in a Changing World, Canadian Circumpolar Institute.

Young, S. P., & Goldman, E. A. (1944). The Wolves of North America. American Wildlife Institute.

Young, S. P., & Goldman, E. A. (1944). The Wolves of North America. American Wildlife Institute.

Nowak, R. M. (1995). Another look at wolf taxonomy. In L. N. Carbyn, S. H. Fritts, & D. R. Seip (Eds.), Ecology and Conservation of Wolves in a Changing World (pp. 375-397). Canadian Circumpolar Institute.

Nowak, R. M. (1995). Another look at wolf taxonomy. In L. N. Carbyn, S. H. Fritts, & D. R. Seip (Eds.), Ecology and Conservation of Wolves in a Changing World (pp. 375-397). Canadian Circumpolar Institute.

Leonard, J. A., Wayne, R. K., Wheeler, J., Valadez, R., Guillén, A., & Vilà, C. (2005). Ancient DNA evidence to support an American origin of the domestic dog. Science, 308(5726), 1600-1603.

Leonard, J. A., Wayne, R. K., Wheeler, J., Valadez, R., Guillén, A., & Vilà, C. (2005). Ancient DNA evidence to support an American origin of the domestic dog. Science, 308(5726), 1600-1603.

Chambers, S. M., Fain, D. R., Frolik, J. M., Fenn, J. D., & Miller, J. A. (2012). An account of the taxonomy of North American wolves (Canis lupus). Southeastern Naturalist, 11(sp4), 21-48.

Chambers, S. M., Fain, D. R., Frolik, J. M., Fenn, J. D., & Miller, J. A. (2012). An account of the taxonomy of North American wolves (Canis lupus). Southeastern Naturalist, 11(sp4), 21-48.

Banfield, A. W. F. (1974). The Mammals of Canada. University of Toronto Press.

Banfield, A. W. F. (1974). The Mammals of Canada. University of Toronto Press.

Peterson, R. O., & Ciucci, P. (2003). The wolf as a carnivore. In Mech & Boitani (Eds.), Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation.

Peterson, R. O., & Ciucci, P. (2003). The wolf as a carnivore. In Mech & Boitani (Eds.), Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation.

Kolenosky, G. B., & Johnston, D. H. (1967). Radio-tracking timber wolves in Ontario. American Zoologist, 7(2), 289–303.

Kolenosky, G. B., & Johnston, D. H. (1967). Radio-tracking timber wolves in Ontario. American Zoologist, 7(2), 289–303.