Tahr des Nilgiri (Nilgiritragus hylocrius)

Le tahr des Nilgiri (Nilgiritragus hylocrius) est un caprin endémique des Ghâts occidentaux dans le sud de l’Inde. Représentant unique de son genre, il est considéré comme un symbole de la biodiversité montagnarde de cette région. Ce bovidé des montagnes a évolué pour s’adapter à des habitats escarpés et rocheux, typiques des hauts plateaux de l’État du Tamil Nadu et du Kerala. Jadis largement répandu, le tahr des Nilgiri a vu ses populations fortement décliner à cause de la chasse excessive, de la perte d’habitat et du dérangement humain. Aujourd’hui, il bénéficie d’efforts de conservation notables, notamment dans les réserves protégées comme celle d’Eravikulam. Le tahr des Nilgiri est également appelé Mouflon des Nilgiri.

© Pattabi - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le tahr des Nilgiri présente une morphologie robuste et puissante, adaptée aux reliefs escarpés des montagnes du sud de l’Inde. Les mâles sont significativement plus grands que les femelles et peuvent peser entre 80 et 100 kilogrammes, alors que les femelles pèsent environ 50 kilogrammes. Les adultes mesurent entre 100 et 110 centimètres au garrot. Leur corps est trapu, les membres sont courts mais musclés, ce qui leur confère une excellente stabilité sur les terrains rocailleux et pentus. La tête est allongée, avec un museau noir et des yeux expressifs, entourés d’un pelage plus clair.

Le pelage est dense, court et lisse, variant du brun foncé au gris, avec une ligne dorsale plus foncée. Chez les mâles adultes, une crinière épaisse orne le cou et le dos, leur conférant une allure imposante.

Les cornes, présentes chez les deux sexes, sont recourbées vers l’arrière en forme de croissant, plus longues et épaisses chez les mâles (jusqu’à 40 centimètres), et plus fines et courtes chez les femelles. Les cornes ne tombent jamais et présentent des anneaux de croissance permettant d’estimer l’âge. Le dimorphisme sexuel est prononcé, les mâles se distinguant non seulement par leur taille et leurs cornes, mais aussi par une teinte de pelage plus sombre et des comportements plus territoriaux. L’ensemble de leur morphologie témoigne d’une adaptation poussée aux environnements montagnards, où l’agilité, la force et la résistance thermique sont essentielles à la survie.

© Samarth Jain - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

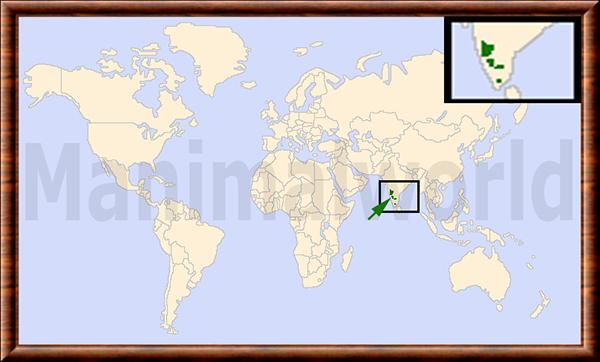

CC-BY-NC (Certains droits réservés)La répartition actuelle du tahr des Nilgiri est limitée à environ 5 % des Ghâts occidentaux dans le sud de l'Inde, au Kerala et au Tamil Nadu dans le sud de l'Inde, bien qu'il ne soit pas présent le long de la frontière entre ces deux États. Au début du XXe siècle, l'aire de répartition du tahr s'étendait probablement vers le nord au moins jusqu'aux collines Brahmagiri du sud du Karnataka. Les animaux sont plus ou moins confinés à des altitudes de 1 200 à 2 600 mètres; des populations aussi basses que 900 m peuvent ou non représenter une zone d'occurrence préhumaine en altitude.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le tahrr des Nilgiri est un herbivore strict dont le régime alimentaire repose principalement sur les graminées, les herbes, les pousses tendres, les feuilles, les jeunes tiges et parfois les fruits tombés. Son alimentation varie en fonction des saisons et de la disponibilité des ressources végétales dans son habitat d’altitude. Pendant la saison humide, les pâturages verdoyants des hauts plateaux offrent une abondance de jeunes pousses riches en nutriments, tandis que durant la saison sèche, les individus doivent se contenter de végétation plus ligneuse ou de restes de graminées sèches.

Les tahrs se nourrissent principalement tôt le matin et en fin d’après-midi, évitant les périodes de forte chaleur, ce qui optimise leur digestion et limite la dépense énergétique. Ils broutent au sol mais peuvent aussi se redresser légèrement pour atteindre des feuillages plus élevés sur les arbustes. Les études menées dans les Ghâts occidentaux ont démontré qu’ils préfèrent certaines espèces de graminées comme Themeda cymbaria ou Chrysopogon zeylanicus, qui sont abondantes dans les zones de prairies montagnardes. Leur dentition est bien adaptée à la coupe de végétation dense : leurs molaires larges et plates facilitent le broyage efficace des fibres végétales.

En période de sécheresse prolongée, ils peuvent également lécher des minéraux sur les rochers ou près des points d’eau pour compenser des carences alimentaires. Cette flexibilité alimentaire leur permet de survivre dans un environnement saisonnier, bien que la réduction des pâturages naturels due à la plantation d’espèces exotiques comme l’eucalyptus ou les pins menace directement leur accès aux ressources végétales nécessaires à leur subsistance.

© Pattabi - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le cycle reproductif du tahr des Nilgiri est influencé par les saisons, avec un pic d’activité observé entre juin et août, période qui coïncide avec la mousson et une abondance de ressources végétales. Cette saisonnalité permet une mise bas à la fin de la saison humide, période propice à la survie des jeunes. Les mâles deviennent sexuellement matures vers l’âge de trois ans, tandis que les femelles peuvent se reproduire dès deux ans. Lors de la saison de reproduction, les mâles s’engagent dans des comportements de compétition pour accéder aux femelles réceptives. Ces combats, bien que rarement meurtriers, consistent en des affrontements frontaux avec les cornes, accompagnés de postures menaçantes et de poursuites. Le mâle dominant de chaque groupe reproducteur a accès à plusieurs femelles.

L’accouplement est suivi d’une gestation d’environ 180 à 190 jours. Les femelles donnent généralement naissance à un seul petit, rarement deux, qu’elles mettent bas dans un endroit isolé à l’abri des prédateurs. Le nouveau-né, bien développé à la naissance, se lève quelques minutes après la mise bas et peut suivre sa mère après quelques heures. L’allaitement dure environ quatre à cinq mois, bien que le jeune commence à brouter dès l’âge de quelques semaines. Les mères sont très protectrices et n’introduisent leur petit dans le groupe qu’après plusieurs jours, une stratégie visant à minimiser les risques de prédation. Les femelles peuvent se reproduire chaque année, mais le succès reproductif dépend fortement de la qualité de l’habitat et du stress causé par les perturbations humaines.

La longévité du tahr des Nilgiri varie selon les conditions de vie. En milieu naturel, ces ongulés vivent généralement entre 9 et 12 ans, bien que certains individus puissent atteindre 15 ans dans des zones protégées avec peu de perturbations. En captivité, leur espérance de vie peut légèrement augmenter, allant jusqu’à 16 ou 17 ans grâce à l’absence de prédation, à des soins vétérinaires réguliers et à une alimentation constante. La mortalité infantile est relativement élevée en milieu sauvage, surtout à cause des prédateurs, des maladies et du dérangement humain. La longévité est également influencée par la qualité de l’habitat et la disponibilité en nourriture. Les mâles, soumis à des combats fréquents et à une plus grande pression physiologique pendant la saison de reproduction, vivent généralement un peu moins longtemps que les femelles.

© Shino jacob koottanad - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le thar des Nilgiri est un animal social qui vit en groupes, bien que la composition et la taille des troupeaux varient selon les saisons, l’âge et le sexe des individus. Les femelles et les jeunes forment des groupes stables de 8 à 15 individus, parfois plus dans les zones protégées comme le parc national d’Eravikulam. Les mâles, en revanche, sont plus solitaires et ne rejoignent les groupes de femelles qu’à la saison de reproduction. En dehors de cette période, ils forment de petits groupes de célibataires ou errent seuls.

Les thars sont diurnes, avec une activité maximale le matin et en fin d’après-midi. Durant les heures chaudes, ils se reposent à l’ombre ou sur des corniches rocheuses élevées, loin des perturbations. Leur comportement est fortement influencé par leur environnement escarpé : ils sont agiles, excellents grimpeurs, et peuvent escalader rapidement les pentes abruptes pour fuir les dangers.

Les vocalisations sont rares mais utilisées pour alerter en cas de danger, tandis que la communication olfactive et posturale joue un rôle important dans les interactions sociales. Le marquage territorial par frottement de glandes ou par les excréments a été observé chez les mâles. Lorsqu’ils perçoivent un danger, les tahrs s’immobilisent d’abord pour évaluer la menace avant de bondir dans des zones rocheuses inaccessibles aux prédateurs. Leur comportement de vigilance est collectif : lorsqu’un individu détecte une menace, toute la troupe est alertée. Malgré leur apparente placidité, ils sont très sensibles au stress causé par la présence humaine, et leur comportement d’évitement rend parfois difficile leur observation dans la nature.

© Pattabi - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Les principaux prédateurs naturels du tahr des Nilgiri sont relativement peu nombreux, car l’espèce évolue dans des habitats escarpés difficilement accessibles aux grands carnivores. Toutefois, certaines espèces ont été identifiées comme des menaces significatives, notamment le léopard (Panthera pardus), principal prédateur du tahr adulte. Ces félins, largement répartis dans les forêts des Ghâts occidentaux, sont capables de se faufiler silencieusement dans les pentes boisées et d’attaquer en embuscade. Les léopards ciblent surtout les jeunes, les individus âgés ou les adultes isolés, profitant des moments de dispersion ou des terrains plus ouverts.

D’autres carnivores comme le dhole (Cuon alpinus), chien sauvage d’Asie, chassent en meute et peuvent s’attaquer à des tahrs, bien que les rencontres restent rares. Les dholes sont surtout actifs dans les forêts environnantes et descendent rarement dans les zones rocheuses ouvertes que préfère le tahr des Nilgiri.

Chez les jeunes chevreaux, les rapaces comme l’aigle huppé ou l’aigle royal peuvent représenter une menace, notamment durant les premières semaines suivant la naissance. Les serpents de grande taille, comme les pythons molures, peuvent également attaquer des jeunes tahrs lorsque ces derniers sont dissimulés dans les buissons en l’absence de leur mère. Cependant, la pression de prédation naturelle reste globalement modérée comparée à celle exercée par l’homme.

© Manimavet - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Les principales menaces pesant sur le tahr des Nilgiri sont la perte d'habitat (principalement due au bétail domestique et à la propagation de plantes envahissantes) et le braconnage. Les tendances générales au déclin, même dans les habitats les mieux gérés, indiquent que la population totale de l'espèce ne dépasse pas 2 000 individus à l'heure actuelle et une estimation prudente situerait les effectifs entre 1 800 et 2 000. Actuellement, les seules populations comptant plus de 300 individus se trouvent dans le parc national d'Eravikulam et dans les Grass Hills d'Anamalai. Les informations les plus récentes concernant les collines de Nilgiri (sanctuaire de faune de Mukurti), qui comptaient auparavant plus de 300 tahrs, indiquent qu'il n'en reste qu'entre 75 et 100 individus. Les plantations d'acacia (Acacia mearnsii) et le bétail ne semblent plus menacer la population de Mukurti; leur déclin est donc probablement dû uniquement à la chasse illégale. La situation des autres populations plus petites (dont beaucoup comptent moins de 100 individus), qui sont également soumises à une chasse illégale continue, peut être considérée comme précaire. Des déclins de population et des menaces similaires pour l'espèce ont été signalés lors d'une étude menée dans la réserve de tigres de Kalakad-Mundanthurai.

Les populations de ces animaux sont petites et isolées, ce qui les rend vulnérables à une extinction locale. Les parcelles d'habitat du tahr des Nilgiri sont naturellement discontinues, mais une certaine fragmentation de l'habitat pourrait avoir des causes anthropiques. L'espèce est confrontée à la concurrence du bétail domestique, dont le surpâturage a permis l'invasion d'espèces adventices résistantes au pâturage dans ses prairies préférées, entrant ainsi en compétition avec les graminées indigènes que le tahr préfère. La conversion continue de l’habitat du tahr des Nilgiri en terres agricoles a entraîné une répartition actuelle qui représente environ un dixième de son aire de répartition historique.

© Kristof Zyskowski - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le tahr des Nilgiri est actuellement considéré comme menacé. Il est inscrit dans la catégorie "En danger" (EN) sur la Liste rouge de l'IUCN.

La création de plusieurs aires protégées, dont les parcs nationaux d'Eravikulam et de Silent Valley, ainsi que divers sanctuaires et réserves de tigres, offre une protection significative au tahr des Nilgiri. Le parc national d'Eravikulam abriterait une population importante, bien que les estimations varient. Le Département des forêts du Tamil Nadu travaille à la restauration de l'habitat en éliminant les monocultures exotiques autour du parc national de Mukurti. Plusieurs organisations s'impliquent activement dans la conservation de l'espèce.

Des mesures de conservation proposées incluent un suivi continu des populations vulnérables et isolées, ainsi que d'éventuelles réintroductions dans des zones où les populations ont disparu. La création d'une vaste réserve de biosphère du Nilgiri, englobant plusieurs aires protégées existantes, est également envisagée pour protéger une population substantielle de tahrs et leur habitat. Une gestion coordonnée avec d'autres initiatives de conservation de la faune et de l'habitat dans les Ghâts occidentaux est cruciale. L'intégration d'un tourisme durable à faible impact pourrait bénéficier aux économies locales tout en sensibilisant à la conservation.

© Jonathan M. - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L’histoire taxonomique du tahr des Nilgiri est particulièrement intéressante, car elle a longtemps prêté à confusion. Pendant des décennies, cet ongulé a été classé dans le genre Hemitragus, aux côtés du jharal et du tahr d'Arabie, en raison de similitudes morphologiques comme la présence de cornes recourbées et le mode de vie montagnard. Ce classement s’est maintenu jusqu’à la fin du XXe siècle, malgré des différences comportementales, écologiques et morphologiques évidentes.

Ce n’est qu’au début des années 2000, grâce à des analyses moléculaires approfondies du génome mitochondrial et nucléaire, que le tahr des Nilgiri a été reconnu comme une espèce distincte sur le plan phylogénétique. Une étude marquante réalisée par Ropiquet et Hassanin en 2005 a démontré que Nilgiritragus hylocrius ne partageait pas un ancêtre immédiat avec le jharal, mais qu’il était plus étroitement lié aux moutons (Ovis).

En conséquence, une nouvelle classification a été proposée, aboutissant à la création du genre monotypique, Nilgiritragus, dans lequel le tahr des Nilgiri est désormais le seul représentant. Cette révision taxonomique a été acceptée par la majorité des institutions zoologiques et naturalistes, y compris l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) et le Système intégré d’information taxonomique (ITIS).

Cette découverte souligne l’importance des études génétiques dans la compréhension de l’évolution des espèces et a renforcé l’argument en faveur de la conservation de cette espèce unique, en tant que l’un des derniers représentants d’un lignage caprin distinct ayant évolué de manière isolée dans les montagnes du sud de l’Inde. Ce statut particulier confère au tahr des Nilgiri une importance scientifique et patrimoniale majeure.

© Doljansky - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)| Nom commun | Tahr des Nilgiri |

| Autre nom | Mouflon des Nilgiri |

| English name | Nilgiri tahr |

| Español nombre | Cabra montés del Nilgiri |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Bovidae |

| Sous-famille | Caprinae |

| Genre | Nilgiritragus |

| Nom binominal | Nilgiritragus hylocrius |

| Décrit par | William Ogilby |

| Date | 1838 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Project Nilgiri Tahr (Government of Tamil Nadu)

Project Nilgiri Tahr (Government of Tamil Nadu)

* Bibliographie

Ogilby, W. (1838). New species of Kemas from the Neilgherry Hills. Proceedings of the Zoological Society of London, 6, 81.

Ogilby, W. (1838). New species of Kemas from the Neilgherry Hills. Proceedings of the Zoological Society of London, 6, 81.

Ropiquet, A., & Hassanin, A. (2005). Molecular evidence for the polyphyly of the genus Hemitragus (Mammalia, Bovidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 36(1), 154-168.

Ropiquet, A., & Hassanin, A. (2005). Molecular evidence for the polyphyly of the genus Hemitragus (Mammalia, Bovidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 36(1), 154-168.

Valdez, R. (2011). Ungulates of the World: Their Status, Ecology, and Management. Safari Press.

Valdez, R. (2011). Ungulates of the World: Their Status, Ecology, and Management. Safari Press.

Shackleton, D. M. (Ed.). (1997). Wild Sheep and Goats and Their Relatives: Status Survey and Conservation Action Plan for Caprinae. IUCN/SSC Caprinae Specialist Group.

Shackleton, D. M. (Ed.). (1997). Wild Sheep and Goats and Their Relatives: Status Survey and Conservation Action Plan for Caprinae. IUCN/SSC Caprinae Specialist Group.

Rice, C. G. (1990). Reproductive biology of the Nilgiri Tahr (Hemitragus hylocrius). Journal of the Bombay Natural History Society, 87(2), 228–235.

Rice, C. G. (1990). Reproductive biology of the Nilgiri Tahr (Hemitragus hylocrius). Journal of the Bombay Natural History Society, 87(2), 228–235.

Krishnan, M. (1972). The Nilgiri Tahr. The Illustrated Weekly of India.

Krishnan, M. (1972). The Nilgiri Tahr. The Illustrated Weekly of India.

Johnsingh, A. J. T. (1986). Distribution and status of the Nilgiri Tahr (Hemitragus hylocrius Ogilby) in South India. Biological Conservation, 37(4), 203–217.

Johnsingh, A. J. T. (1986). Distribution and status of the Nilgiri Tahr (Hemitragus hylocrius Ogilby) in South India. Biological Conservation, 37(4), 203–217.

Menon, V. (2014). Indian Mammals: A Field Guide. Hachette India.

Menon, V. (2014). Indian Mammals: A Field Guide. Hachette India.