Tahr d’Arabie (Arabitragus jayakari)

Le tahr d’Arabie (Arabitragus jayakari) est un bovidé sauvage endémique des montagnes accidentées du Sultanat d’Oman, notamment dans la chaîne de l’Hajar. Discret et rare, cet herbivore montagnard est l’un des plus petits membres de la sous-famille des Caprinae. Connu pour sa capacité à survivre dans des environnements arides et inhospitaliers, le tahr d’Arabie est aujourd’hui l’un des mammifères les plus menacés de la péninsule Arabique.

© Ralf Bürglin - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

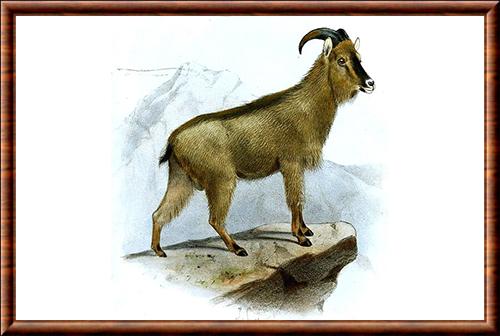

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le tahr d’Arabie est un caprin de petite taille, bien adapté aux milieux rocheux escarpés qu’il fréquente. Les mâles adultes mesurent en moyenne entre 65 et 75 centimètres au garrot et pèsent généralement entre 25 et 40 kilogrammes. Les femelles sont légèrement plus petites et plus légères. Leur silhouette est trapue, avec un torse robuste, des membres courts et puissants, et des sabots fendus parfaitement conçus pour adhérer aux surfaces rocheuses et glissantes.

Le pelage, dense et grossier, varie du brun foncé au brun clair, et devient plus long et plus hirsute chez les mâles pendant la saison de reproduction. Ces derniers arborent également une crinière bien développée, partant de la nuque jusqu’à l’épaule, ce qui accentue leur apparence massive.

Les deux sexes possèdent des cornes légèrement incurvées vers l’arrière, bien que celles des mâles soient nettement plus épaisses, longues et annelées. Les yeux, placés latéralement, offrent un large champ de vision, indispensable pour la détection des prédateurs dans leur habitat ouvert. Leurs narines mobiles et leur odorat développé les aident à détecter les sources d’eau ou de nourriture dans un environnement souvent aride.

La morphologie du tahr d’Arabie reflète une adaptation poussée à un mode de vie montagnard dans des zones accidentées et chaudes, avec une capacité remarquable à conserver l’eau et à résister à la chaleur grâce à leur pelage isolant et leur comportement d’activité matinale et crépusculaire. Cette morphologie spécialisée est l’une des raisons de leur survie dans des conditions extrêmes.

© Ralf Bürglin - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

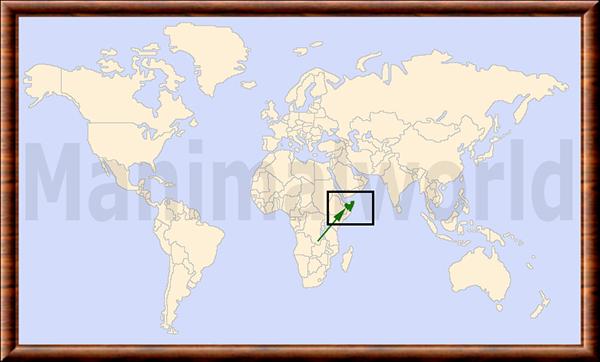

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le tahr d'Arabie est entièrement confiné à la chaîne des monts Al Hajar, qui s'étend sur 650 km² dans le nord d'Oman et les Émirats arabes unis (EAU). Historiquement présent dans toute la chaîne et jusqu'à la péninsule de Musandam (Oman), des études récentes indiquent que le tahr a disparu de Musandam et que ses populations sont désormais petites et isolées dans les monts Hajar, au sud de cette péninsule.

Aux Émirats arabes unis, seules quelques localités abritent des tahrs, avec une population très réduite estimée à 30-50 individus matures. Plus au sud, à Oman, de vastes zones d'habitat occupé se trouvent dans les gouvernorats d'Al Batinah Nord et d'Al Buraimi, mais ces zones ne sont pas protégées et sont menacées par l'exploitation minière. Dans les monts Hajar centraux (Oman), l'occupation est faible et fragmentée. Les tahrs sont rares sur les versants sud et ouest du plateau de Jabal Akhdar et Jabal Shams, mais leur densité augmente sur les versants nord et est. Des populations relativement saines subsistent à l'est du plateau, près de Rustaq et Nakhl. Les plus importantes populations se trouvent dans les Hajars orientaux, au sein des réserves naturelles de Wadi As Sareen et de Jabal Qahwan, qui présentent la plus forte densité de tahrs d'Arabie.

La superficie de l'aire de répartition occupée est estimée à environ 6 986 km². L'occupation et la répartition du tahr sont négativement affectées par la compétition avec le bétail, les perturbations humaines et les aménagements, mais positivement influencées par le statut de protection et les caractéristiques de l'habitat, telles que les terrains escarpés et les fortes pentes. Bien que l'occupation maximale se situe autour de 1 000 m d'altitude, les tahrs occupent actuellement des altitudes allant de 81 à 2 315 m, en fonction de la disponibilité d'habitats appropriés.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le tahr d’Arabie est un herbivore strict dont le régime alimentaire est principalement composé de plantes disponibles dans les habitats rocailleux et arides de haute altitude. Son régime varie selon les saisons et la disponibilité des ressources végétales. Pendant les périodes plus humides, les Tahrs se nourrissent d’une grande variété de graminées, d’herbacées, de feuilles et de jeunes pousses. En saison sèche, leur alimentation devient plus opportuniste et inclut des espèces végétales plus coriaces, comme des buissons épineux, des lichens, des écorces et des plantes succulentes telles que les euphorbes. Ils sont également connus pour consommer des graines, des fruits tombés au sol et parfois même des résidus de culture lorsque les habitats naturels sont fragmentés.

Leur comportement alimentaire est influencé par la rareté de l’eau. Pour survivre dans des zones où les sources d’eau sont rares, le tahr d’Arabie tire une grande partie de son hydratation des plantes consommées, particulièrement des plantes riches en eau comme les euphorbiacées. En outre, ces animaux adaptent leur rythme d’alimentation pour profiter des moments les plus frais de la journée — à l’aube et au crépuscule — afin de limiter la perte d’eau par transpiration. Le tahr d’Arabie pratique également un pâturage sélectif, préférant certaines espèces végétales à d’autres selon leur teneur en humidité et leur valeur nutritionnelle. Ce comportement, combiné à un système digestif efficace semblable à celui des autres ruminants, lui permet de maximiser l’absorption des nutriments dans un environnement pauvre. Sa dépendance aux ressources locales et sa sensibilité aux perturbations environnementales rendent la conservation de son habitat essentiel pour sa survie.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)La reproduction du tahr d’Arabie est saisonnière, bien que son cycle puisse légèrement varier en fonction des conditions climatiques locales. La période de rut se déroule généralement entre septembre et novembre, lorsque les conditions environnementales commencent à s’améliorer après l’été intense. Durant cette période, les mâles deviennent plus territoriaux et actifs, adoptant un comportement de parade pour attirer les femelles et repousser leurs rivaux. Les combats entre mâles, bien que rarement violents au point de provoquer des blessures graves, consistent souvent en des affrontements frontaux où les cornes s’entrechoquent dans des claquements sonores impressionnants. Les mâles dominants obtiennent généralement l’accès aux femelles en oestrus.

La gestation dure environ 140 à 160 jours. Les mises bas ont lieu entre février et avril, au début de la saison printanière. Les naissances sont synchronisées avec la période où les ressources végétales sont plus abondantes, ce qui maximise les chances de survie des jeunes. La femelle donne généralement naissance à un seul petit, rarement deux. Le nouveau-né est capable de se lever quelques heures après la naissance, bien que la mère le cache souvent dans un abri rocheux pendant les premiers jours pour éviter les prédateurs. L’allaitement dure plusieurs mois, même si les jeunes commencent à grignoter des plantes dès leur deuxième ou troisième semaine. La maturité sexuelle est atteinte vers un an et demi à deux ans pour les femelles, un peu plus tard pour les mâles. Le succès reproductif du tahr d’Arabie dépend fortement de la stabilité de son environnement et de la disponibilité en nourriture, deux éléments fragilisés par les activités humaines.

La longévité du tahr d’Arabie est relativement modeste, comme chez la plupart des caprins sauvages. Dans la nature, il vit généralement entre 10 et 12 ans, bien que certains individus puissent atteindre 14 ans dans des conditions favorables, avec peu de stress ou de prédation. En captivité, sa durée de vie peut être légèrement prolongée, jusqu’à 16 ans, grâce à l'absence de prédateurs et à des soins vétérinaires réguliers. Cependant, la longévité est fortement influencée par les conditions environnementales, la disponibilité des ressources, les maladies et la pression humaine. Les jeunes sont particulièrement vulnérables pendant leurs premiers mois, et la mortalité infantile peut réduire significativement l’espérance de vie moyenne au sein de populations menacées.

© Joachim Bertrands - iNaturalist

CC-BY-NC-ND (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-ND (Certains droits réservés)Le tahr d’Arabie est un animal essentiellement diurne mais adopte des rythmes d’activité bimodaux, concentrés à l’aube et au crépuscule, pour éviter la chaleur intense de la journée. C’est une espèce timide et discrète, connue pour sa capacité à disparaître dans des environnements montagneux escarpés et difficiles d’accès. Il vit généralement en petits groupes familiaux de deux à six individus, souvent composés d’une femelle et de sa progéniture, ou parfois de jeunes mâles. Les mâles adultes sont souvent solitaires, surtout en dehors de la saison de reproduction. Cette structure sociale flexible permet une meilleure adaptation à la rareté des ressources et à la topographie complexe de leur habitat.

Le tahr utilise des sentiers bien définis pour se déplacer entre les zones de pâturage, d’abreuvement et de repos. Lorsqu’il se sent menacé, il fuit en bondissant de rocher en rocher, exploitant son agilité et sa mémoire des chemins escarpés pour échapper aux prédateurs. Il émet également des vocalisations d’alarme, bien que son principal mode de communication repose sur des signaux visuels et olfactifs, comme le marquage de territoire à l’aide de glandes odorantes.

Le comportement de repos est souvent observé à l’ombre de rochers surélevés, permettant à l’animal de garder une vue dégagée sur son environnement. Le tahr d’Arabie est aussi capable d’apprendre de ses expériences, ce qui lui permet de modifier son comportement en fonction des dangers perçus ou des changements de son environnement. Ce comportement prudent, combiné à une mémoire spatiale remarquable, est un atout majeur pour sa survie dans un milieu aussi hostile que les montagnes omanaises.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Le tahr d’Arabie, bien que vivant dans des régions isolées et escarpées, n’échappe pas à la prédation. Ses principaux prédateurs naturels sont rares mais efficaces, à commencer par le léopard d’Arabie (Panthera pardus nimr), un félin discret et en voie de disparition lui aussi. Ce prédateur, dont le territoire recoupe celui du tahr dans les montagnes d’Oman, constitue une menace significative, notamment pour les jeunes et les individus isolés. Le léopard utilise sa furtivité et sa force pour attaquer en embuscade, souvent dans les zones de passage obligées ou près des points d’eau.

D’autres carnivores comme le caracal (Caracal caracal), le loup d’Arabie (Canis lupus arabs), et le renard de Blanford (Vulpes cana) peuvent occasionnellement s’attaquer aux jeunes ou aux individus affaiblis, bien que leur rôle soit moindre comparé au léopard. Les rapaces, comme l’aigle royal (Aquila chrysaetos), peuvent également constituer une menace pour les jeunes tahrs, surtout ceux âgés de quelques semaines seulement.

La présence croissante de chiens domestiques ou errants dans les zones montagneuses introduit une nouvelle forme de prédation non naturelle. Ces chiens, souvent en meute, peuvent poursuivre et tuer des tahrs, notamment les plus jeunes ou les femelles gestantes. L’impact des prédateurs naturels, bien que significatif, est néanmoins équilibré par des stratégies d’évitement et de vigilance développées par le tahr d'Arabie au fil de son évolution. La disparition progressive des grands prédateurs perturbe cependant l’équilibre écologique, créant des effets indirects sur le comportement et la dynamique de population des tahrs.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Les principales menaces pesant sur le tahr d'Arabie comprennent :

* Les activités industrielles et de développement urbain constituent peut-être la plus grande menace pour le tahr. La construction de routes, l'expansion des villes et les activités industrielles détruisent et fragmentent l'habitat du tahr d'Arabie.

* Dans le nord d’Oman, l’augmentation de l’exploitation minière est un problème croissant qui risque de menacer et d’endommager des habitats précieux, en particulier à Al Batinah et Al Buraimi.

* Les monts Hajar abritent une population importante et croissante de chèvres domestiques (Capra hircus), estimée à 1,8 million en 2016. Les chèvres domestiques sont en concurrence directe avec le tahr arabe pour des ressources alimentaires limitées, et un plus grand nombre de ces bovidés sur un site est lié au déclin et à l'expatriation du tahr.

* La transmission de maladies des chèvres domestiques au tahr d'Arabie constitue une menace potentielle. Bien que peu de preuves existent, la grande similitude de leurs habitats préférentiels rend ce phénomène très probable.

* Malgré la protection juridique, le braconnage du tahr est toujours pratiqué, comme en témoignent les poursuites judiciaires périodiques. L'impact global du braconnage sur la population de tahr est difficile à quantifier. L'absence de mise en oeuvre des mesures anti-braconnage constitue également un problème.

* La fragmentation de l'habitat constitue un problème majeur pour l'espèce; plusieurs populations sont désormais isolées en raison du développement du paysage environnant. La population de tahrs du Jabal Hafeet et celles du sud-est sont très probablement isolées des populations du nord-ouest.

* Le manque de sensibilisation des populations locales au statut du tahr d’Arabie (espèce endémique et menacée) conduit à des décisions prises sans tenir dûment compte des impacts sur le bien-être et la survie de cette espèce unique et importante au niveau régional.

* Les réserves d’eau souterraine dans les monts Hajar connaissent une forte baisse, ce qui aura un impact négatif sur les réserves d’eau pérennes dont dépend le tahr.

* On peut s'attendre à ce que le changement climatique ait un impact majeur sur l'espèce en raison de l'augmentation des températures extrêmes et moyennes, de la diminution des précipitations et des modifications de la qualité et de la composition de l'habitat qui en résultent. L'aire de répartition du tahr étant limitée à une seule chaîne de montagnes, et étant déjà présente en altitude, les possibilités d'adaptation au changement climatique par dispersion ou déplacement vers le haut sont limitées.

* La plupart des populations de tahrs d'Arabie étant simultanément exposées à de multiples menaces, les impacts cumulatifs constituent un problème majeur. La majorité des populations de tahrs sont simultanément exposées aux perturbations et à la fragmentation de leur habitat, à la concurrence et à la transmission de maladies par les chèvres domestiques, au braconnage et aux effets du changement climatique.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le tahr d'Arabie est actuellement considéré comme menacé. Il est inscrit dans la catégorie "En danger" (EN) sur la Liste rouge de l'IUCN.

La protection légale du tahr d'Arabie à Oman, bien qu'en vigueur depuis 1976, est difficile à appliquer en raison du terrain accidenté et de la répartition de l'espèce. Le Ministère de l'Environnement et des Affaires climatiques (MECA) et l'Office pour la conservation de l'environnement (OCE) emploient des gardes forestiers pour la surveillance et l'application des lois. Plusieurs zones protégées à Oman abritent le tahr, notamment le sanctuaire de Jabal Al Akhdar, le parc naturel d'As Salil, la réserve naturelle de Jabal Qahwan et la réserve naturelle de Wadi As Sareen, ces deux dernières étant cruciales pour la conservation de l'espèce. Aux Émirats arabes unis, le parc national de Wadi Wurayah est un habitat important, et la réserve de montagne de Hatta est connectée aux populations omanaises.

Un vaste projet de recherche sur la conservation est mené à Oman depuis 2011, se concentrant sur l'état, la répartition, l'écologie et le comportement du tahr d'Arabie, avec pour objectif d'améliorer les capacités de recherche et de conservation. Des cartes de répartition prédictives sont intégrées à la stratégie spatiale nationale d'Oman pour la prise en compte de l'habitat du tahr dans les projets de développement.

Des populations captives sont maintenues à Oman et aux Émirats arabes unis en vue de potentielles réintroductions. Le jardin botanique d'Oman a mis en place une banque de graines pour la revégétalisation des zones dégradées. Des programmes de sensibilisation et d'éducation à l'environnement sont actifs, utilisant le tahr comme espèce phare. Des mesures futures incluent la proposition de nouvelles zones protégées à Oman, un programme de recherche sur la connectivité des habitats, la protection des sources d'eau et le développement du tourisme durable dans les zones montagneuses protégées.

Auteur; Joseph Smit

CC0 (Domaine public)

CC0 (Domaine public)L'histoire taxonomique du tahr d'Arabie a connu une révision significative grâce aux études de phylogénie moléculaire récentes. Initialement, cette espèce était classée au sein du genre Hemitragus, qui regroupait les trois espèces de tahrs (jharal, tahr des Nilgiris et tahr d'Arabie).

Cependant, des analyses génétiques approfondies ont révélé que les tahrs ne formaient pas un groupe monophylétique, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas aussi étroitement liés qu'on le pensait auparavant. En conséquence, en 2005, une étude de Ropiquet et Hassanin, basée sur la phylogénie moléculaire, a conduit à la création d'un nouveau genre monotypique pour le tahr d'Arabie : Arabitragus.

Cette reclassement reconnaît la divergence génétique significative du tahr d'Arabie par rapport aux autres espèces de tahrs. Des études suggèrent que son plus proche parent vivant serait le mouflon à manchettes (Ammotragus lervia) d'Afrique du Nord, avec une divergence estimée entre 4 et 7 millions d'années.

La première description scientifique de l'espèce a été faite par Oldfield Thomas en 1894, qui l'a nommée Hemitragus jayakari en se basant sur des spécimens zoologiques collectés dans le Jebel Taw, dans les monts Hajar d'Oman. Le nom de genre Arabitragus dérive des mots grecs "arabikós" (arabe) et "trágos" (bouc).

Ainsi, l'histoire taxonomique du tahr d'Arabie montre une évolution de sa classification, passant d'une inclusion au sein d'un genre regroupant toutes les espèces de tahrs à la reconnaissance de son statut unique au sein de son propre genre, Arabitragus, en raison de ses distinctes affinités génétiques.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)| Nom commun | Tahr d'Arabie |

| English name | Arabian tahr |

| Español nombre | Tar árabe |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Bovidae |

| Sous-famille | Caprinae |

| Genre | Arabitragus |

| Nom binominal | Arabitragus jayakari |

| Décrit par | Michael Rogers Oldfield Thomas |

| Date | 1894 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Insall, D. (2008). Arabian Tahr Arabitragus jayakari. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species.

Insall, D. (2008). Arabian Tahr Arabitragus jayakari. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species.

Groves, C., & Grubb, P. (2005). Ungulate Taxonomy. Johns Hopkins University Press.

Groves, C., & Grubb, P. (2005). Ungulate Taxonomy. Johns Hopkins University Press.

Mallon, D. P., & Kingswood, S. C. (2001). Antelopes. Global Survey and Regional Action Plans. Part 4: North Africa, the Middle East, and Asia. IUCN.

Mallon, D. P., & Kingswood, S. C. (2001). Antelopes. Global Survey and Regional Action Plans. Part 4: North Africa, the Middle East, and Asia. IUCN.

Ross, S., & Hearn, A. (2013). Arabian Tahr (Arabitragus jayakari): Conservation Status Review. Environment Society of Oman & IUCN SSC Caprinae Specialist Group.

Ross, S., & Hearn, A. (2013). Arabian Tahr (Arabitragus jayakari): Conservation Status Review. Environment Society of Oman & IUCN SSC Caprinae Specialist Group.

Jayakar, A. S. (1894). Description originale du Thar d’Arabie dans les Proceedings of the Zoological Society of London.

Jayakar, A. S. (1894). Description originale du Thar d’Arabie dans les Proceedings of the Zoological Society of London.

Harrison, D. L. (1968). The Mammals of Arabia, Vol II. Carnivora. Artiodactyla. Hyracoidea. Benn, London.

Harrison, D. L. (1968). The Mammals of Arabia, Vol II. Carnivora. Artiodactyla. Hyracoidea. Benn, London.

Ross, S., et al. (2017). Refining conservation strategies using distribution modelling: a case study of the Endangered Arabian tahr Arabitragus jayakari. Oryx, 53(3), 532-541.

Ross, S., et al. (2017). Refining conservation strategies using distribution modelling: a case study of the Endangered Arabian tahr Arabitragus jayakari. Oryx, 53(3), 532-541.

Ropiquet, A., & Hassanin, A. (2005). Molecular evidence for the polyphyly of the genus Hemitragus (Mammalia, Bovidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 36(1), 154-168.

Ropiquet, A., & Hassanin, A. (2005). Molecular evidence for the polyphyly of the genus Hemitragus (Mammalia, Bovidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 36(1), 154-168.