Vigogne (Vicugna vicugna)

La vigogne (Vicugna vicugna), gracile habitante des hauts plateaux andins, est l’un des plus emblématiques camélidés d’Amérique du Sud. Ancêtre probable de l’alpaga domestique, elle est particulièrement reconnue pour sa laine fine, considérée comme l’une des plus précieuses au monde. Ce petit ruminant sauvage, inféodé aux altitudes extrêmes de la cordillère des Andes, est un véritable symbole culturel et écologique pour les peuples autochtones du Pérou, de la Bolivie, du Chili et de l’Argentine. Jadis menacée d’extinction par une chasse excessive, la vigogne a fait l’objet d’efforts de conservation remarquables ayant permis sa réhabilitation dans son habitat naturel.

© Frank C. Müller - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

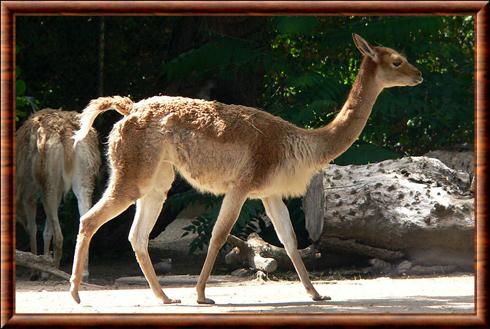

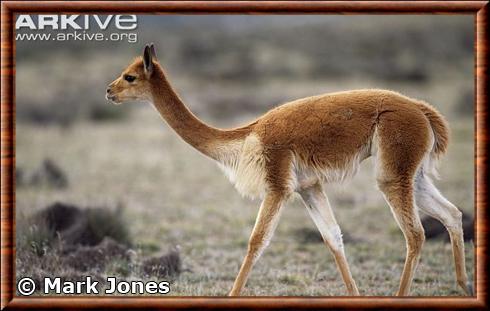

CC-BY-SA (Certains droits réservés)La vigogne est le plus petit des quatre camélidés sud-américains, avec une hauteur au garrot d’environ 80 à 90 centimètres et un poids moyen variant entre 35 et 50 kilogrammes. Sa silhouette élancée, son cou long et mince ainsi que ses pattes fines lui confèrent une allure élégante et une grande agilité dans les terrains escarpés.

Son pelage est d’un beige clair à brun doré, plus clair sur le ventre et le poitrail, avec une collerette blanche caractéristique autour du cou. Ce pelage n’est pas seulement esthétique : il est composé de fibres très fines (environ 12 microns de diamètre), offrant une isolation thermique exceptionnelle face aux conditions rigoureuses de la haute altitude.

Contrairement à ses cousins domestiques, la vigogne ne présente pas de bosse et possède des incisives à croissance continue, adaptation typique des camélidés. Elle se distingue également par ses coussinets plantaires souples, qui lui permettent de se déplacer aisément sur les sols rocailleux sans endommager la fragile végétation de la puna. Les oreilles sont pointues, les yeux larges, noirs et expressifs. La vigogne présente un dimorphisme sexuel peu marqué, les femelles étant légèrement plus petites. Sa morphologie traduit une spécialisation poussée à la vie en haute montagne, combinant légèreté, endurance et efficacité thermique.

© Mark Jones - Arkive

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Les vigognes occupent une vaste aire de répartition d'environ 300 000 km² à travers les Andes, s'étendant sur 2 800 km du Pérou jusqu'à l'Argentine. Une population isolée est également présente en Équateur. Au Pérou, 96 % des vigognes du pays se trouvent dans les départements d'Ayacucho, Puno, Huancavelica, Junin, Cusco, Arequipa, Apurimac et Lima. En Bolivie, on les rencontre dans cinq régions : La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí et Tarija. Une observation dans la région de Chuquisaca reste à confirmer. Au Chili, les vigognes sont réparties dans quatre régions. Arica et Parinacota abritent 85 % de la population chilienne, le reste se trouvant à Tarapacá (2 %), Antofagasta (11 %) et Atacama (2 %). En Argentine, elles sont présentes dans les provinces de Jujuy, Catamarca, Salta, La Rioja et San Juan. La réserve de biosphère de San Guillermo, dans la province de San Juan, marque leur répartition la plus méridionale en Amérique du Sud. La population équatorienne, issue d'une introduction, réside dans la réserve de production faunique de Chimborazo.

Les vigognes évoluent dans les écorégions froides et sèches de la Puna et des Hautes Andes. Leur habitat diversifié inclut des zones humides rares comme les "vegas" ou "bofedales", des steppes herbeuses et arbustives, et des zones à cactus. Ces zones humides sont cruciales, agissant comme des oasis pour les vigognes, offrant eau et fourrage de qualité supérieure, contrastant avec la végétation xérophyte dominante. La disponibilité de l'eau influence fortement l'activité et les déplacements quotidiens de ces animaux, qui sont des buveurs obligatoires, surtout en été. La nuit et tôt le matin, les vigognes gagnent les coteaux pour se protéger des prédateurs.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)La vigogne est un herbivore strict qui se nourrit principalement de graminées, de carex, de plantes herbacées et de mousses disponibles dans la puna andine. Elle privilégie les pâturages ouverts, humides ou semi-humides, où la végétation, bien que clairsemée, est adaptée à la sécheresse et aux températures extrêmes. Dotée d’un estomac tripartite semblable à celui des autres camélidés, la vigogne est très efficace dans la digestion de fourrages pauvres en nutriments, grâce à une flore microbienne spécialisée. Elle consomme des quantités importantes de végétation à faible valeur énergétique, ce qui l’oblige à passer de nombreuses heures à brouter quotidiennement.

Pour compenser les faibles teneurs en protéines et en minéraux de son alimentation, elle peut parcourir de longues distances à la recherche de zones humides temporaires ou de suintements où poussent des plantes plus tendres. L’eau liquide est rarement disponible dans la puna, et la vigogne dépend fortement de l’humidité contenue dans les végétaux. Ce régime alimentaire spécifique contribue à maintenir l’équilibre écologique des pâturages andins, tout en limitant la compétition avec les animaux domestiques, notamment les lamas et les alpagas, qui broutent généralement à des altitudes plus basses. La vigogne joue ainsi un rôle clé dans la dynamique de la végétation de haute montagne.

Auteur: Hugo Hulsberg - iNaturalist

CC0 (Domaine public)

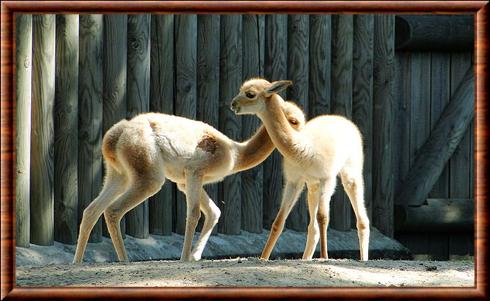

CC0 (Domaine public)La reproduction de la vigogne est saisonnière, calée sur les cycles climatiques de la puna andine. L’accouplement a lieu principalement entre mars et mai, à la fin de la saison des pluies. La gestation dure environ 330 à 350 jours, ce qui conduit à des naissances concentrées entre février et avril de l’année suivante, période où la végétation est encore abondante.

Chaque femelle ne donne naissance qu’à un seul petit par an, appelé "cría", qu’elle élève de manière exclusive. La naissance se produit généralement en plein jour, sur un terrain dégagé, afin de réduire les risques de prédation. Le nouveau-né est précocement mobile : il se lève et suit sa mère dans les heures qui suivent la mise bas. L’allaitement dure plusieurs mois, mais le sevrage intervient progressivement à l’âge de six à huit mois. La maturité sexuelle est atteinte entre 2 et 3 ans, bien que les jeunes mâles soient souvent exclus des groupes reproducteurs par les mâles dominants. Ces derniers forment des harems constitués de plusieurs femelles avec leurs jeunes. Les jeunes mâles forment quant à eux des groupes de célibataires, où s’exercent les futures hiérarchies sociales. La stratégie reproductive de la vigogne repose sur une faible fécondité mais une haute spécialisation écologique, avec un investissement parental important.

La vigogne vit en moyenne entre 15 et 20 ans dans la nature. Cette longévité peut varier selon les conditions environnementales, la pression des prédateurs et l’accès aux ressources. En captivité, où les risques sont moindres et les soins médicaux disponibles, certaines vigognes peuvent atteindre jusqu’à 25 ans. Les premières années sont les plus critiques : la mortalité infantile peut être élevée en raison du froid, des maladies ou de la prédation. Une fois adulte, la vigogne bénéficie de ses adaptations physiologiques et comportementales qui lui assurent une relative longévité, notamment sa grande vigilance, sa capacité à fuir rapidement et sa résistance aux conditions extrêmes de la haute altitude andine.

© François Gohier - Arkive

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)La vigogne est un animal grégaire qui vit en groupes familiaux structurés, généralement composés d’un mâle dominant, de plusieurs femelles et de leurs petits. Cette structure sociale stable permet une défense collective efficace contre les prédateurs. Les mâles solitaires ou exclus forment des groupes séparés, parfois très vastes, où s’instaurent des hiérarchies souples basées sur des comportements de soumission et d’intimidation.

Très territoriale, la vigogne utilise des marquages olfactifs à base d’urine et de fèces pour délimiter ses zones de pâturage. Les mâles dominants patrouillent et défendent activement leur territoire, qui peut s’étendre sur plusieurs hectares. Les interactions sociales sont complexes, marquées par des vocalisations, des postures et des comportements d’affiliation ou de menace. L’espèce est diurne et alterne périodes de pâturage, de vigilance et de repos dans des zones dégagées offrant une bonne visibilité.

La vigogne est particulièrement vigilante : à la moindre alerte, le groupe s’enfuit au galop, souvent en file indienne, vers des terrains plus élevés. Cette prudence est une réponse évolutive à la pression constante des prédateurs. Bien que silencieuse la plupart du temps, elle émet des sons d’alarme aigus en cas de danger. Son comportement s’adapte aussi aux conditions climatiques extrêmes : elle se regroupe pour se protéger du vent et du froid, et limite ses déplacements aux heures les plus favorables.

© Mateusz Giełczyński - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Les prédateurs naturels de la vigogne varient selon les régions, mais le principal est le puma (Puma concolor), qui partage les mêmes habitats d’altitude. Chasseur opportuniste et endurant, le puma peut suivre les troupeaux à distance et attaquer de manière furtive, en profitant du relief. Il cible surtout les jeunes, les individus affaiblis ou isolés.

Le renard de Magellan (Lycalopex culpaeus) peut également s’en prendre aux jeunes vigognes, en particulier les nouveau-nés, bien que son impact soit limité. Dans certaines régions, la buse aguia (Geranoaetus melanoleucus) ou le caracara huppé (Caracara plancus) peuvent menacer les très jeunes vigognes en période de mise bas. Le condor des Andes (Vultur gryphus), bien qu’incapable de chasser activement, est un nécrophage régulier qui profite des carcasses abandonnées après les attaques de prédateurs.

La vigilance collective et l’agilité des vigognes constituent une défense efficace, mais non infaillible. Par ailleurs, l’humain reste historiquement le plus grand ennemi de la vigogne.

© Erik Atwell - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le braconnage, alimenté par la demande du marché international illégal de fibres de vigogne, constitue la menace principale pour cette espèce. En 2015, une augmentation alarmante du braconnage a été observée dans toute son aire de répartition, ciblant particulièrement les populations isolées du Chili. Plusieurs facteurs facilitent ce phénomène dans les hautes Andes : l'immense étendue géographique des populations, le manque de ressources pour la protection de l'espèce, la valeur élevée de la fibre, l'absence de sanctions efficaces et le peu de bénéfices pour les communautés locales liés à l'exploitation légale.

Pour contrer cette menace, des mesures urgentes sont nécessaires. Au niveau inter-pays andins, il est crucial d'intensifier la coopération transfrontalière, de réviser les accords existants et de mettre en place un registre standardisé des fibres légales. Au niveau national, chaque pays doit diffuser des informations sur les sanctions légales, mettre à jour les lois, soutenir les communautés locales dans la récolte et la commercialisation de la fibre légale, et fournir des fibres légales subventionnées pour l'artisanat. Le renforcement des contrôles de traçabilité, la formation des autorités et l'intensification des saisies de produits illégaux sont également essentiels. Des campagnes de sensibilisation pour les touristes sont également préconisées.

La coopération entre pays exportateurs et importateurs est primordiale pour renforcer les réseaux d'échange d'informations et développer des systèmes de traçabilité internationaux. Bien que des progrès soient faits dans les plans de gestion, le manque de financement entrave souvent leur mise en oeuvre.

Outre le braconnage, d'autres menaces pèsent sur les vigognes. La perte d'habitat due au surpâturage du bétail, à la fragmentation par l'étalement industriel et aux projets miniers réduit leurs zones de vie. Le changement climatique représente une menace future pour leurs écosystèmes fragiles. Enfin, la gale, due à de mauvaises pratiques de gestion ou à l'introduction d'animaux domestiques sans contrôle sanitaire, affecte certaines populations et cause des pertes économiques. L'hybridation avec les alpagas, notamment par l'élevage de paco-vicuñas (un hybride issu du croisement entre l'alpaga et la vigogne), est une autre préoccupation, car elle pourrait altérer le patrimoine génétique des vigognes sauvages.

© Ariel Cabrera Foix - iNaturalist

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)La vigogne n'est actuellement pas considérée comme une espèce menacée. Elle est inscrite dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC) sur la Liste rouge de l'IUCN.

Il y a cinquante ans, la vigogne était au bord de l'extinction. Grâce à la Convention sur la vigogne et à des efforts de conservation concertés, son statut a radicalement changé. Le Pérou a joué un rôle pionnier, en créant la Réserve de Pampa Galeras en 1965 et en obtenant en 1987 l'autorisation de commercialiser la fibre de vigognes tondues vivantes, ouvrant ainsi la voie à une gestion durable par les communautés andines.

Actuellement, de nombreuses populations de vigognes sont inscrites à l'Annexe II de la CITES, permettant un commerce réglementé de la fibre. En Bolivie et au Pérou, la vigogne est considérée comme propriété de l'État et des communautés, tandis qu'elle est res nullius (n'appartient à personne) au Chili et en Argentine. Si les aspects de conservation sont bien intégrés aux législations nationales, l'octroi d'avantages aux populations locales l'est moins.

Au Pérou, malgré une fragmentation des responsabilités de conservation depuis 2007, les populations de vigognes ont continué de croître, atteignant 208 899 individus en 2012. Le pays a également mis en oeuvre des programmes de réintroduction. En Bolivie, la situation reste précaire en raison du braconnage et de la dégradation de l'habitat. Le Chili a vu une reprise de sa population, mais des défis subsistent, notamment la nécessité de plans de conservation efficaces pour les petites populations isolées et une gestion différenciée selon les sous-espèces. L'Argentine gère ses populations via des cadres législatifs fédéraux et provinciaux. L'Équateur, après avoir ratifié la Convention en 1982, a créé la Réserve du Chimborazo et élaboré un plan d'action national pour la conservation et la gestion de la vigogne, permettant son inscription à l'Annexe II de la CITES.

© Marie-Ange Ostre - iNaturalist

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)La vigogne a été décrite pour la première fois sous le nom de Camelus vicugna par Juan Ignacio Molina en 1782. Historiquement, elle a parfois été classée dans le genre Lama. Cependant, des études génétiques plus récentes, notamment celles de Wheeler en 2001, ont confirmé que la vigogne et l'alpaga (autrefois Lama pacos, désormais Vicugna pacos) sont étroitement liés et forment le genre Vicugna. L'alpaga est d'ailleurs considéré comme le descendant domestique de la vigogne.

Bien que l'espèce soit largement reconnue comme Vicugna vicugna, il existe des débats sur le nombre exact de sous-espèces et leurs délimitations. Généralement, deux sous-espèces sont reconnues :

- Vicugna vicugna vicugna (Molina, 1782) : Connue sous le nom de vigogne du sud, elle est principalement présente dans les régions les plus méridionales de l'aire de répartition de l'espèce, notamment en Argentine et dans le sud du Chili. Elle est classée à l'Annexe I de la CITES en raison de sa vulnérabilité. Des études suggèrent qu'elle présente plus de variations génétiques que la sous-espèce du nord.

Vicugna vicugna mensalis (Thomas, 1917) : Désignée comme la vigogne du nord, cette sous-espèce se trouve principalement au Pérou, en Bolivie et dans le nord du Chili. Les populations de cette sous-espèce, suite à des efforts de conservation réussis et une gestion durable, sont souvent inscrites à l'Annexe II de la CITES, permettant le commerce de leur fibre sous des réglementations strictes.

La distinction entre ces deux sous-espèces est basée sur des critères morphologiques (la mensalis aurait une touffe de poils plus longue sur la poitrine et les flancs, et un pelage plus sombre) et génétiques, bien que des croisements et des transferts d'individus aient pu compliquer cette différenciation dans certaines zones. La gestion de la conservation prend en compte ces différences, avec des stratégies adaptées pour chaque sous-espèce et chaque population, notamment en ce qui concerne le commerce de la fibre et la protection des reliques.

| Nom commun | Vigogne |

| English name | Vicuna Vicuña Vicugna |

| Español nombre | Vicuña |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Tylopoda |

| Famille | Camelidae |

| Genre | Vicugna |

| Nom binominal | Vicugna vicugna |

| Décrit par | Juan Ignacio Molina |

| Date | 1782 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste rouge IUCN des espèces menacées

Liste rouge IUCN des espèces menacées

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

* Bibliographie

Molina, J. I. (1782). Saggio sulla storia naturale del Chili. Bologna.

Molina, J. I. (1782). Saggio sulla storia naturale del Chili. Bologna.

Franklin, W. L. (1983). Contrasting socioecologies of South America's wild camelids: the vicuña and the guanaco.

Franklin, W. L. (1983). Contrasting socioecologies of South America's wild camelids: the vicuña and the guanaco.

Vila, B., López, R., & Gauna, C. (2006). Conservation and management of wild South American camelids in Argentina: a social perspective. Journal of Nature Conservation, 14(3–4), 283–289.

Vila, B., López, R., & Gauna, C. (2006). Conservation and management of wild South American camelids in Argentina: a social perspective. Journal of Nature Conservation, 14(3–4), 283–289.

Wheeler, J. C. (2012). South American Camelids – Biology, Ecology and Conservation. IUCN Regional Office for South America.

Wheeler, J. C. (2012). South American Camelids – Biology, Ecology and Conservation. IUCN Regional Office for South America.

Stanley, H. F., Kadwell, M., & Wheeler, J. C. (1994). Molecular evolution of the family Camelidae: a mitochondrial DNA study. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 256(1345), 1–6.

Stanley, H. F., Kadwell, M., & Wheeler, J. C. (1994). Molecular evolution of the family Camelidae: a mitochondrial DNA study. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 256(1345), 1–6.

FAO (2016). Vicuña, Camelids and Environment: Proceedings of the International Symposium on Wild South American Camelids. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

FAO (2016). Vicuña, Camelids and Environment: Proceedings of the International Symposium on Wild South American Camelids. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

González, B. A., Acebes, P., & Puig, S. (2013). Distribution, population trends, and conservation status of the genus Vicugna. In: M. Ruiz-García & J. Shostell (Eds.), Molecular Ecology and Conservation of Neotropical Mammals. Nova Science Publishers.

González, B. A., Acebes, P., & Puig, S. (2013). Distribution, population trends, and conservation status of the genus Vicugna. In: M. Ruiz-García & J. Shostell (Eds.), Molecular Ecology and Conservation of Neotropical Mammals. Nova Science Publishers.

Lichtenstein, G. (2009). Vicuña conservation and poverty alleviation? Andean communities and international fibre markets. International Journal of the Commons, 4(1), 100–121.

Lichtenstein, G. (2009). Vicuña conservation and poverty alleviation? Andean communities and international fibre markets. International Journal of the Commons, 4(1), 100–121.

Cajal, J. L. (1991). Ecología y manejo de vicuñas y guanacos en Argentina. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires.

Cajal, J. L. (1991). Ecología y manejo de vicuñas y guanacos en Argentina. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires.

Nowak, R. M. (1999). Walker's Mammals of the World. 6th edition. Johns Hopkins University Press.

Nowak, R. M. (1999). Walker's Mammals of the World. 6th edition. Johns Hopkins University Press.

Bonacic, C., & Macdonald, D. W. (2003). The conservation of vicuñas: management of wild populations and the use of fibre. Oryx, 37(4), 370–375.

Bonacic, C., & Macdonald, D. W. (2003). The conservation of vicuñas: management of wild populations and the use of fibre. Oryx, 37(4), 370–375.