Huemul (Hippocamelus bisulcus)

L'huemul (Hippocamelus bisulcus) est un mammifère ongulé emblématique des montagnes de Patagonie, partagé entre le Chili et l’Argentine. Animal national du Chili et symbole de sa faune endémique, il occupe une place singulière dans les écosystèmes andins. Ce cervidé trapu, adapté au froid et aux terrains escarpés, a longtemps été abondant dans les vallées et les forêts tempérées du sud du continent. Cependant, la fragmentation de son habitat, la chasse et la compétition avec le bétail ont entraîné un déclin dramatique de ses populations. Aujourd’hui, il figure parmi les espèces de cervidés les plus menacées au monde et est classé "En danger" par l’IUCN. Malgré des efforts de conservation, sa survie reste étroitement liée à la protection stricte de son habitat et à la gestion durable des zones montagneuses. L'huemul est également appelé Cerf des Andes méridionales ou Huemul des Andes méridionales.

© Esteban Villanueva Ortiz - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'huemul est un cervidé de taille moyenne caractérisé par un corps trapu et robuste et des pattes courtes et fortes, une adaptation physique idéale pour l'escalade et la locomotion sur les terrains montagneux et accidentés de son habitat andin. Les adultes peuvent atteindre une longueur de corps allant jusqu'à 165 cm, et la hauteur au garrot se situe généralement autour de 80 à 90 cm. Un dimorphisme sexuel est notable, les mâles étant généralement plus grands et plus lourds que les femelles. Leur poids varie de 40 à 100 kg, les femelles pesant en moyenne 65 à 80 kg tandis que les mâles peuvent atteindre 85 kg ou plus.

Le pelage de l'huemul est épais, dense et rugueux, offrant une excellente isolation contre le froid et l'humidité des Andes. Sa couleur dominante est le brun foncé ou café, avec des variations saisonnières pouvant tirer vers le gris, le roux ou le jaune. En hiver, le pelage devient plus clair et plus épais, adoptant souvent une teinte gris-jaunâtre, ce qui contribue à son cryptisme dans son environnement rocheux et boisé. De plus, les mâles arborent un motif facial sombre en forme de Y ou de fourche le long du museau, qui se divise souvent au-dessus des yeux, facilitant la distinction avec les femelles qui n'ont pas ce marquage.

La tête présente des oreilles longues (10 à 20 cm) et une queue courte. Les mâles se distinguent par une paire de bois courts et bifurqués (typiquement deux pointes par merrain), qui poussent presque verticalement et peuvent mesurer jusqu'à 30-32 cm de long. La structure robuste de ce cervidé, avec ses membres courts, reflète clairement son évolution dans un environnement de haute altitude.

© Mica Fraire - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

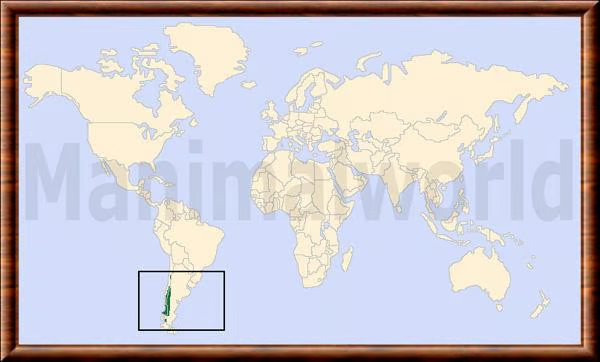

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'huemul est un cervidé endémique des Andes, dont la répartition actuelle se limite au sud du Chili et de l'Argentine, malgré une aire de répartition historique bien plus vaste. Autrefois, l'espèce s'étendait sur environ 2 000 km, du fleuve Cachapoal (Chili) jusqu'au détroit de Magellan, atteignant même l'Atlantique en Patagonie. Des restes fossiles et des rapports anecdotiques confirment son importance passée dans les basses altitudes, y compris dans la steppe patagonienne.

Aujourd'hui, l'espèce subit une forte fragmentation de sa population. La sous-population de la région de Nevados de Chillán (Chili) est la plus isolée, séparée de la population argentine du parc national Nahuel Huapi par près de 400 km. L'isolement et ses effets demeurent incertains pour une grande partie de la région. Cependant, les populations côtières du Chili sont celles qui présentent le moins de fragmentation et la plus grande continuité dans des zones vierges d'activité humaine. Bien que l'huemul soit difficile à détecter, des observations ont été confirmées dans le parc national Nahuel Huapi, et des restes squelettiques ont été trouvés dans le parc national Lanin, où de récentes études n'avaient pourtant pas réussi à le détecter.

L'huemul est désormais principalement confiné aux Andes, s'étendant du niveau de la mer jusqu'à 3 000 mètres d'altitude. L'espèce fréquente majoritairement les lisières et les forêts de hêtres du sud (Nothofagus spp.). Bien que son utilisation de l'habitat varie selon la saison, les ressources et la pression des prédateurs, on le rencontre encore dans divers environnements : des plaines de vallée aux pentes montagneuses abruptes, et des prairies ouvertes aux habitats arbustifs ou post-incendie. Son domaine vital annuel est estimé entre 350 et 650 hectares, avec des déplacements quotidiens atteignant jusqu'à 8 km. Le déplacement de l'espèce vers des habitats plus boisés et éloignés des zones habitées est un fait documenté.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'huemul est un herbivore opportuniste et brouteur, dont le régime alimentaire s'adapte considérablement à la disponibilité saisonnière des ressources dans son habitat montagneux. Il se nourrit principalement de la végétation ligneuse et semi-ligneuse, ainsi que d'une variété de plantes herbacées et d'éléments plus rares. Les arbustes et les arbres constituent la majeure partie de son régime, représentant souvent plus de 90 % de son alimentation annuelle, notamment les pousses tendres, les feuilles et les rameaux. Parmi les espèces fréquemment consommées, on trouve des genres comme Nothofagus (hêtres australs, dont le Lenga) et divers arbustes comme Maytenus et Ribes. Les graminées et autres plantes à fleurs sont consommées en quantités moindres mais deviennent plus importantes lorsque la couverture neigeuse est faible, ou pendant la saison de croissance, bien qu'elles représentent généralement moins de 10 % de l'ingestion totale.

L'huemul consomme également des joncs et des lichens, qu'il trouve même parmi les rochers en haute montagne, démontrant sa capacité à exploiter des ressources alimentaires dans des milieux pauvres. La composition exacte du régime varie considérablement selon la latitude, l'altitude et la saison. Par exemple, pendant la saison froide, le cervidé peut se rabattre davantage sur le feuillage persistant, les lichens ou les plantes qui restent disponibles sous une faible couche de neige, cherchant activement des zones moins enneigées sur les pentes exposées au nord. Cette flexibilité diététique est essentielle à sa survie dans des environnements où les conditions climatiques et la productivité végétale changent drastiquement.

© Sebastián Lescano - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)La reproduction de l'huemul est saisonnière et étroitement liée aux cycles climatiques de la Cordillère des Andes. Le rut a généralement lieu pendant l'hiver austral, entre juin et août selon les populations et la latitude, coïncidant avec la saison sèche ou les périodes de faible enneigement. Durant cette période, les mâles, porteurs de leurs bois bifurqués, s'engagent dans des parades nuptiales et des affrontements discrets pour l'accès aux femelles, bien que leur structure sociale soit moins rigide que chez d'autres cervidé. L'organisation sociale est souvent décrite comme fluide, les individus et les petits groupes (une femelle et sa progéniture) se joignant ou se séparant fréquemment.

Après la fécondation, la période de gestation est relativement longue, s'étalant sur environ 6 à 7 mois (environ 240 jours). Les mises bas surviennent donc généralement entre février et avril, ce qui correspond à la fin de l'été et au début de l'automne austral, une période où la nourriture est abondante et les conditions météorologiques sont relativement clémentes. La femelle donne généralement naissance à un seul faon par portée, les jumeaux étant extrêmement rares et documentés seulement dans les habitats particulièrement productifs. Le nouveau-né, de couleur uniforme (sans les taches des faons de cerfs d'Amérique du Nord), est allaité et élevé par sa mère, qui montre une forte protection. L'âge de la maturité sexuelle chez les femelles est estimé à environ 18 mois, mais la reproduction effective pourrait se produire plus tard. Le faible taux de reproduction, conjugué à un taux de survie incertain des faons, rend la croissance des populations très lente et difficile, contribuant à la vulnérabilité de l'espèce.

La longévité du huemul est relativement modeste pour un cervidé de montagne. À l’état sauvage, il vit en moyenne entre 10 et 14 ans, rarement au-delà de 15 ans. En captivité, certains individus peuvent atteindre 17 à 18 ans. Sa survie dépend fortement des conditions environnementales et de la pression des prédateurs.

© Tamara Catalán Bermudez - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le comportement de l'huemul se caractérise par sa nature cryptique et sa capacité d'adaptation aux milieux montagneux abrupts. Ces cervidés vivent typiquement en petits groupes sociaux fluides de deux à trois individus, souvent une femelle et sa progéniture, bien que des individus solitaires et des groupes mixtes de six animaux ou plus, menés par une femelle dominante, soient également observés. Contrairement à de nombreux autres cervidés, la ségrégation sexuelle n'est pas toujours marquée en dehors du rut, les groupes mixtes persistant toute l'année.

L'huemul est principalement un animal diurne, avec des pics d'activité observés tôt le matin et en fin d'après-midi, périodes où il recherche activement sa nourriture. Il est également connu pour effectuer des migrations altitudinales saisonnières : il fréquente les prairies et les broussailles de haute altitude en été pour descendre dans les forêts de vallées ou les pentes exposées au nord en automne et en hiver, où la nourriture est plus accessible et l'enneigement moins dense. L'huemul fait preuve d'une agilité remarquable dans son environnement rocheux, utilisant ses pattes courtes et musclées pour se déplacer sur les pentes raides.

Un comportement adaptatif notable est sa capacité à nager, utilisant parfois les rivières et les lacs pour échapper aux prédateurs ou pour se déplacer entre les zones d'alimentation. Les interactions sociales au sein des groupes sont généralement peu agressives, et il n'y a pas de preuves de territorialité clairement définie, même chez les mâles pendant le rut. Le répertoire de signaux d'alarme comprend des sauts et des foulées de fuite, le claquement des mâchoires et des vocalisations aiguës.

© Benjamin Gallardo - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Les prédateurs naturels de l'huemul sont peu nombreux, compte tenu de son habitat montagneux isolé et de sa rareté actuelle. Le prédateur indigène le plus important est le puma (Puma concolor), qui est largement distribué sur son aire de répartition en Patagonie. Le puma est un prédateur généraliste capable de chasser dans les forêts, les broussailles et les zones rocheuses fréquentées par l'huemul. Les données indiquent que la prédation par le puma est une cause principale de mortalité pour l'huemul dans certaines régions d'Argentine.

Le renard de Magellan (Lycalopex culpaeus), un canidé indigène plus petit, peut également s'attaquer aux faons et, plus rarement, aux adultes malades ou blessés. Historiquement, le prédateur principal était probablement le jaguar (Panthera onca), dont l'aire de répartition historique chevauchait celle de l'huemul, mais il est maintenant éteint dans le sud de la Patagonie.

De nos jours, la menace de prédation la plus significative provient des chiens domestiques et féraux. Ces chiens, souvent laissés sans surveillance par les éleveurs, ou devenus sauvages, chassent l'huemul, causant des pertes importantes dans les populations fragmentées. L'impact de la prédation, en particulier par les chiens et le puma, est amplifié par la faible densité et la fragmentation des populations d'huemuls, ce qui rend chaque perte plus dommageable pour la survie à long terme de l'espèce. La réduction des autres proies naturelles du puma, comme le guanaco, a parfois conduit à une pression de prédation accrue sur les huemuls.

© Mica Fraire - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)La réduction généralisée des effectifs et de l'aire de répartition de l'huemul est un processus historique ancien, bien qu'intensifié, résultant d'une combinaison de facteurs anthropiques. Ce déclin, amorcé avant l'arrivée des Espagnols et culminant avant les recensements systématiques, a été causé par la surexploitation, la compétition avec le bétail domestique, la conversion des terres pour l'agriculture et l'urbanisation. L'impact historique a été probablement plus précoce dans le Nord, notamment dans la vallée centrale du Chili, que dans le Sud. Cette forte régression a entraîné une fragmentation sévère de la population en sous-populations isolées, qui continuent d'être affectées par divers facteurs locaux comme les infrastructures, le pâturage, le braconnage, les prédateurs, les chiens errants et le tourisme non réglementé.

Une menace constante réside dans la faiblesse des mécanismes de protection de l'huemul, y compris au sein des zones protégées du Chili et de l'Argentine, où l'élevage, l'exploitation forestière, minière et le tourisme problématique persistent. Une autre menace majeure est le manque d'aires d'hivernage adaptées. Historiquement occupées par l'homme pour l'élevage ou la chasse, ces zones basses sont cruciales. Des exceptions notables, comme les parcs nationaux de Torres del Paine et Perito Moreno, ont permis aux huemuls de recoloniser les basses terres après la suppression de l'élevage. Cependant, dans la plupart des cas, l'occupation humaine des aires d'hivernage a entravé le rétablissement et a fait disparaître les comportements migratoires de l'espèce. Malgré cette concurrence pour l'habitat, la compétition alimentaire ne semble pas être le facteur limitant unique.

Les maladies représentent un risque variable. Bien que la présence d'agents pathogènes communs au bétail (comme Fasciola hepatica) soit documentée, un dépistage au Chili n'a pas révélé d'anticorps contre l'herpèsvirus bovin ni Brucella abortus. Une découverte alarmante est une ostéopathie (maladie osseuse) observée chez plus de la moitié des huemuls adultes en Argentine, et chez une population chilienne présentant de surcroît une carence en sélénium (Se). Cette ostéopathie pourrait expliquer la faible espérance de vie moyenne des adultes en affectant leur capacité à fuir les prédateurs.

Concernant la prédation, les chiens errants sont responsables d'une part significative de la mortalité observée. La prédation par les carnivores indigènes, comme le renard de Magellan (notamment sur les faons), est également une préoccupation. Le rétablissement des petites sous-populations pourrait nécessiter une intervention de gestion temporaire pour réduire la pression de la prédation. Sur le plan génétique, une faible variabilité a été constatée dans une population chilienne isolée, soulignant l'urgence d'augmenter la taille des sous-populations par tous les moyens pour préserver la diversité génétique de l'espèce.

© Benjamin Gallardo - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'huemul est une espèce menacée d'extinction. Il est inscrit dans la catégorie En danger (EN) sur la Liste rouge de l'IUCN et en Annexe I de la CITES.

La survie du Huemul est menacée par un faible nombre d'individus et une fragmentation spatiale intense. La situation est particulièrement précaire en Argentine. L'objectif est le rétablissement de l'espèce à un niveau viable, mais cela est compliqué par le fait que seulement 28 % des sous-populations identifiées vivent dans des aires protégées, tandis que 63 % se trouvent entièrement à l'extérieur, d'où l'urgence d'établir des plans de gestion efficaces. Bien que les deux pays aient élaboré des plans nationaux depuis 2001, leur mise en oeuvre est freinée par des contraintes financières. L'extension et le contrôle des politiques au sein des vastes systèmes d'aires protégées sont cruciaux pour le rétablissement.

Afin d'inverser la tendance à la perte continue de sous-populations, la stratégie de rétablissement doit dépasser la simple création de réserves. Les agences gouvernementales du Chili et de l'Argentine mettent l'accent sur plusieurs mesures prioritaires. Il est impératif d'intensifier la collecte d'informations sur la répartition actuelle, l'abondance et les menaces, et d'assurer une protection accrue des sous-populations restantes. La création d'aires protégées privées est encouragée pour faciliter la connectivité et la dispersion de l'espèce. De plus, il est essentiel de promouvoir la formation locale en gestion de la faune et d'organiser des campagnes d'éducation et de sensibilisation pour le public. La réussite de ces actions dépendra d'une coordination binationale efficace entre les différentes juridictions, les propriétaires privés et les communautés locales.

La rareté des données de base sur l'espèce souligne l'importance des outils de conservation ex situ. Les centres d'élevage en semi-captivité, comme celui qui fonctionne au Chili depuis 2005, sont des atouts précieux pour mener des études contrôlées et pour les programmes de réintroduction. Le Chili prévoit d'ailleurs une première réintroduction de Huemuls. Par conséquent, il est recommandé de faciliter la recherche scientifique sur toutes les sous-populations, de soutenir les centres de semi-captivité, et de s'assurer que les groupes de coordination nationaux fassent preuve de transparence dans leurs politiques pour maximiser les chances de succès.

© clausb - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique de l'huemul, bien que relativement stable au niveau de l'espèce, est marquée par la classification de son genre au sein des cervidés néotropicaux et par l'identification de son auteur. L'espèce a été formellement décrite pour la première fois par le naturaliste chilien Juan Ignacio Molina en 1782, sous le nom binominal initial de Cervus bisulcus, dans son ouvrage Saggio sulla Storia Naturale del Chili. Le nom spécifique bisulcus fait référence aux deux sillons ou fourches des bois caractéristiques du mâle. Cependant, l'espèce a été déplacée dans le genre Hippocamelus par d'autres auteurs ultérieurs. Le genre Hippocamelus, qui comprend également l'espèce soeur, le taruca ou huemul du nord (Hippocamelus antisensis), a été établi pour regrouper ces cervidés néotropicaux aux adaptations montagneuses.

Historiquement, l'espèce a été sujette à quelques synonymes ou noms alternatifs, reflétant la confusion ou les révisions taxonomiques. Par exemple, certains auteurs ont utilisé des noms tels que Cervus chilensis, ou l'ont confondu avec l'espèce du nord (Hippocamelus antisensis), mais Hippocamelus bisulcus est le nom valide et prioritaire. La distinction entre les deux espèces du genre Hippocamelus a été confirmée par des études morphologiques, puis génétiques, montrant qu'elles représentent des lignées évolutives distinctes, toutes deux adaptées à des environnements de haute altitude. Le taruca a été décrit plus tard par d'Orbigny en 1834.

À l'heure actuelle, le consensus taxonomique ne reconnaît aucune sous-espèce formelle pour l'huemul. L'espèce est considérée comme monotypique, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de subdivisions infraspécifiques officiellement acceptées. Cette approche reflète le fait que, bien que des variations génétiques et morphologiques existent entre les différentes populations géographiques de l'huemul, ces différences ne sont pas jugées suffisantes ou cohérentes pour justifier la désignation de sous-espèces distinctes selon les critères taxonomiques actuels.

© Miguel A. Casado - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)| Nom commun | Huemul |

| Autre nom | Cerf des Andes méridionales Huemul des Andes méridionales |

| English name | South Andean deer Southern guemal South Andean huemul |

| Español nombre | Huemul Ciervo sur andino |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Capreolinae |

| Genre | Hippocamelus |

| Nom binominal | Hippocamelus bisulcus |

| Décrit par | Juan Ignacio Molina |

| Date | 1782 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Molina, J. I. (1782). Saggio sulla Storia Naturale del Chili. Bologna, Italia.

Molina, J. I. (1782). Saggio sulla Storia Naturale del Chili. Bologna, Italia.

Black-Decima, P. A. et al. (2016). Hippocamelus bisulcus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T10054A22158895.

Black-Decima, P. A. et al. (2016). Hippocamelus bisulcus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T10054A22158895.

Vila, A. R., Flueck, W. T., & Smith-Flueck, J. M. (2010). South andean huemul Hippocamelus bisulcus (Molina, 1782). Neotropical Cervidology: Biology and Medicine of Neotropical Deer.

Vila, A. R., Flueck, W. T., & Smith-Flueck, J. M. (2010). South andean huemul Hippocamelus bisulcus (Molina, 1782). Neotropical Cervidology: Biology and Medicine of Neotropical Deer.

Povilitis, A. J. (1983). Social organization and mating strategy of the huemul (Hippocamelus bisulcus). Journal of Mammalogy, 64(1): 156–158.

Povilitis, A. J. (1983). Social organization and mating strategy of the huemul (Hippocamelus bisulcus). Journal of Mammalogy, 64(1): 156–158.

Frid, A. (1999). Huemul (Hippocamelus bisulcus) sociality at a periglacial site: Sexual aggregation and habitat effects on group size. Canadian Journal of Zoology, 77(7): 1083–1091.

Frid, A. (1999). Huemul (Hippocamelus bisulcus) sociality at a periglacial site: Sexual aggregation and habitat effects on group size. Canadian Journal of Zoology, 77(7): 1083–1091.

Galende, G., Ramilo, E., & Beati, A. (2005). Diet of Huemul deer (Hippocamelus bisulcus) in Nahuel Huapi National Park, Argentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment, 40(1): 1–5.

Galende, G., Ramilo, E., & Beati, A. (2005). Diet of Huemul deer (Hippocamelus bisulcus) in Nahuel Huapi National Park, Argentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment, 40(1): 1–5.

Corti, P., Wittmer, H. U., & Festa-Bianchet, M. (2010). Dynamics of a small population of endangered huemul deer (Hippocamelus bisulcus) in Chilean Patagonia. Journal of Mammalogy, 91(3): 690–697.

Corti, P., Wittmer, H. U., & Festa-Bianchet, M. (2010). Dynamics of a small population of endangered huemul deer (Hippocamelus bisulcus) in Chilean Patagonia. Journal of Mammalogy, 91(3): 690–697.

Flueck, W. T., & Smith-Flueck, J. M. (2006). Predicaments of endangered huemul deer, Hippocamelus bisulcus, in Argentina: a review. European Journal of Wildlife Research, 52(2): 69–80.

Flueck, W. T., & Smith-Flueck, J. M. (2006). Predicaments of endangered huemul deer, Hippocamelus bisulcus, in Argentina: a review. European Journal of Wildlife Research, 52(2): 69–80.

Saucedo, C., & Gill, R. (2004). The endangered huemul or south Andean deer Hippocamelus bisulcus. Oryx, 38(2): 132–133.

Saucedo, C., & Gill, R. (2004). The endangered huemul or south Andean deer Hippocamelus bisulcus. Oryx, 38(2): 132–133.

Vila, A. R. et al. (2006). Current distribution and conservation of the huemul (Hippocamelus bisulcus) in Argentina and Chile. Mastozoología Neotropical, 13(2): 263–269.

Vila, A. R. et al. (2006). Current distribution and conservation of the huemul (Hippocamelus bisulcus) in Argentina and Chile. Mastozoología Neotropical, 13(2): 263–269.

Briceño, C. et al. (2013). Detecting an increase in an Endangered huemul Hippocamelus bisulcus population following removal of cattle and cessation of poaching in coastal Patagonia, Chile. Oryx, 47(3): 435–442.

Briceño, C. et al. (2013). Detecting an increase in an Endangered huemul Hippocamelus bisulcus population following removal of cattle and cessation of poaching in coastal Patagonia, Chile. Oryx, 47(3): 435–442.