Taruca (Hippocamelus antisensis)

Le taruca (Hippocamelus antisensis) est une espèce de cervidé emblématique des hautes montagnes d'Amérique du Sud, principalement dans la cordillère des Andes. Ce mammifère s'est adapté aux environnements rudes, escarpés et de haute altitude où il fréquente les prairies alpines et les brousses rocheuses. Classé comme "Vulnérable" (VU) sur la Liste rouge de l'IUCN en raison du déclin de ses populations, le taruca est confronté à de multiples menaces, notamment la perte d'habitat, la compétition avec le bétail et le braconnage. Son statut de conservation précaire souligne l'urgence de mieux comprendre son écologie et de mettre en oeuvre des mesures de protection efficaces pour assurer la survie de cette espèce unique au patrimoine naturel andin. Le taruca est également connu sous le nom de Cerf des Andes septentrionales ou Guémal péruvien.

© Gonzalo - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le taruca présente une morphologie particulièrement adaptée à la vie sur des terrains montagneux accidentés, se distinguant par un corps trapu et robuste, soutenu par des pattes courtes mais extrêmement fortes, lui conférant une agilité remarquable pour l'escalade et la locomotion dans son habitat rocheux. Les adultes mesurent entre 1,28 et 1,48 m de long de la tête à la croupe, de 69 à 80 cm de haut pour un poids allant de 69 à 80 kg. La queue mesure entre 11 et 13 cm de long. Les mâles sont généralement légèrement plus grands que les femelles.

Le pelage de l'espèce est dense et épais, offrant une isolation cruciale contre le froid intense et les conditions climatiques extrêmes de haute altitude, affichant une coloration gris sable uniforme qui lui procure un camouflage efficace contre les fonds rocailleux de l'écosystème alpin. Une caractéristique distinctive est le dessin sombre en forme de Y ou de fourche inversée qui orne la face de la plupart des individus, s'étendant du front vers le museau, contrastant avec la gorge et le cou souvent blanchâtres, ainsi que la face interne des membres antérieurs.

Seuls les mâles portent des bois, relativement petits comparés à d'autres cervidés, mesurant de 20 à 30 centimètres de long, caractérisés par une unique bifurcation près de la base, formant deux pointes par bois, qu'ils perdent et renouvellent annuellement, généralement entre septembre et octobre, coïncidant avec le début de la saison des pluies.

© Gonzalo - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

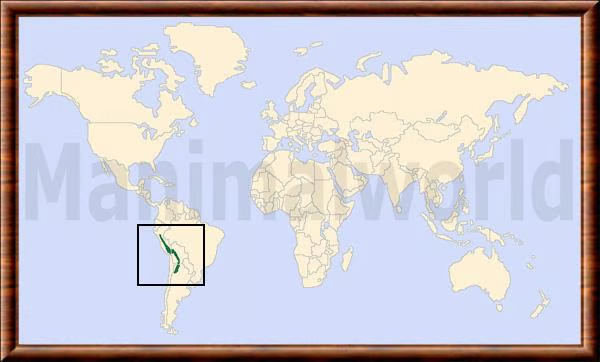

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le taruca présente une distribution caractérisée par des sous-populations dispersées avec peu de contacts, reflétant son affinité pour un habitat andin spécialisé. Bien que sa répartition semble presque continue le long des hauts plateaux, du nord du Pérou au nord-est du Chili, il est crucial de noter que l'habitat disponible est fragmenté et que la densité humaine est élevée entre les parcelles. L'espèce est ainsi présente sous forme de populations très isolées dans les Hautes Andes de Bolivie (sauf dans le sud-ouest), au Chili (avec trois populations fragmentées entre le volcan Tacora et Tarapacá), et dans le nord-ouest de l'Argentine.

Bien que la répartition historique ait probablement épousé le tracé actuel, le degré de fragmentation était vraisemblablement moindre. Des données archéologiques et historiques suggèrent néanmoins que son aire de répartition au Chili s'étendait par le passé 590 km plus au sud, jusqu'au district d'Antofagasta.

Contrairement à certaines idées reçues, le taruca n'a jamais été présent en Équateur. Il est peu probable qu'il ait jamais traversé la dépression de Huancabamba, même au Pléistocène, période où les Hautes Andes étaient habitées par d'autres genres de cervidés. L'affirmation de sa présence ancienne en Équateur reposait sur des observations douteuses. Plusieurs spécimens de musée étaient mal étiquetés ou ont disparu, rendant leur identification impossible. Bien que deux spécimens du musée de Madrid provenaient authentiquement d'Équateur, ils ont été perdus et ne permettent pas une vérification définitive de l'espèce.

Les tarucas vivent dans les zones humides des Andes orientales, ainsi que dans les zones sèches des Andes occidentales. On les trouve généralement au-dessus de la limite forestière, sur les pentes montagneuses caractérisées par des affleurements rocheux et escarpés au milieu d'une végétation herbacée. Ils semblent préférer les zones rocheuses à la végétation clairsemée et à proximité de sources d'eau – généralement un petit ravin, une lagune ou un marais. Cependant, on les a observés dans des arbustes denses près des rivières et à l'intérieur des forêts de Polylepis sp..

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'alimentation du taruca est celle d'un herbivore brouteur et pâtureur opportuniste dont le régime varie en fonction de la disponibilité saisonnière des ressources végétales dans son environnement d'altitude. Son habitat, typiquement composé de prairies alpines (ou puna), de brousses et de zones rocheuses, lui offre une gamme limitée mais suffisante de végétaux adaptés aux conditions difficiles. L'espèce consomme principalement une variété d'herbes, de graminées, de feuilles de petits arbustes et de buissons, ainsi que des lichens et des mousses qu'il trouve dans les zones humides ou les fissures rocheuses.

Le taruca fait preuve d'une grande sélectivité dans son choix de nourriture, préférant les plantes jeunes et nutritives, qui lui sont essentielles pour maintenir l'énergie nécessaire pour survivre dans des environnements hypoxiques et froids. Pendant la saison sèche ou l'hiver austral, lorsque les ressources végétales se raréfient ou sont moins nutritives, l'animal peut élargir son régime pour inclure des tiges ligneuses et des plantes plus coriaces, démontrant une flexibilité alimentaire indispensable. La recherche de nourriture s'effectue souvent en début de matinée et en fin d'après-midi, lorsque le risque de prédation est potentiellement moindre et que les températures sont plus clémentes, l'espèce pouvant effectuer des déplacements altitudinaux quotidiens, montant vers les crêtes pour se nourrir et descendant vers les vallées ou les zones abritées pour se reposer, s'adaptant ainsi aux microclimats et aux disponibilités alimentaires locales.

© Esteban Villanueva Ortiz - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)La reproduction du taruca présente un cycle marqué par une saisonnalité prononcée, étroitement liée aux variations climatiques de son habitat andin, assurant que les naissances coïncident avec la période de l'année la plus favorable en termes de ressources et de conditions météorologiques. La période de rut, durant laquelle les mâles entrent en compétition pour l'accès aux femelles, a généralement lieu aux alentours de juin et juillet, qui correspond à la saison sèche dans les Andes septentrionales. Durant cette période, les mâles, dont les bois sont à leur pleine maturité, se livrent à des affrontements ritualisés ou des parades d'intimidation pour établir une hiérarchie et former des groupes d'accouplement temporaires, souvent composés d'un mâle pour deux ou trois femelles.

Après une période de gestation relativement longue, estimée à environ 240 jours (huit mois), le pic des naissances se produit typiquement en février ou mars, en plein milieu ou vers la fin de la saison des pluies. Les femelles donnent généralement naissance à un unique faon, les jumeaux étant rares mais signalés dans les habitats particulièrement productifs et riches en ressources. Le jeune, qui naît avec un pelage légèrement tacheté, est rapidement capable de se déplacer et de suivre sa mère, ce qui est crucial pour la survie sur des terrains escarpés et face aux prédateurs. La maturité sexuelle des femelles est estimée à environ 18 mois, mais la reproduction effective dépend de leur état physique, tandis que les mâles atteignent la maturité plus tardivement, devant acquérir la taille et l'expérience nécessaires pour rivaliser avec leurs congénères.

La longévité du taruca est relativement modeste comparée à celle d’autres cervidés de taille similaire. Dans la nature, il vit en moyenne entre 10 et 14 ans, bien que certains individus puissent atteindre jusqu’à 18 ans dans des conditions favorables. Sa durée de vie dépend étroitement de la disponibilité en ressources, du climat rigoureux des Andes et de la pression exercée par les prédateurs et les activités humaines. Les jeunes sont particulièrement vulnérables durant leurs premières années, tandis que les adultes expérimentés parviennent mieux à éviter les dangers naturels. En captivité, où les risques sont moindres et la nourriture assurée, le taruca peut vivre légèrement plus longtemps, parfois jusqu’à 20 ans.

© Andres Puiggros - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le taruca est généralement décrit comme un cervidé très timide et insaisissable, adoptant un comportement principalement diurne, avec des pics d'activité concentrés en début de matinée et en fin d'après-midi, coïncidant avec les heures de recherche de nourriture. Son organisation sociale est caractérisée par la formation de petits groupes sociaux, fluides et mixtes, comprenant typiquement de trois à six individus, bien que des regroupements en hardes plus importantes (jusqu'à une trentaine d'animaux) puissent être observés pendant l'hiver dans certaines régions, notamment en Argentine, probablement en réponse à la raréfaction des ressources ou à la pression des prédateurs. Ces groupes sont souvent menés par une femelle dominante expérimentée, tandis que la composition peut changer continuellement, intégrant ou excluant des mâles ou des juvéniles.

Le taruca est exceptionnellement agile et rapide sur les pentes abruptes et les terrains rocheux, utilisant ses capacités d'escalade et son sens aigu de l'équilibre comme principal mécanisme de défense, fuyant au moindre signe de danger vers des zones d'échappement inaccessibles à la plupart des prédateurs. L'espèce est connue pour effectuer des mouvements altitudinaux quotidiens et saisonniers, descendant à des altitudes plus basses pour l'hiver ou pour se reproduire, et remontant vers les crêtes en été, une stratégie qui optimise l'accès aux pâturages et minimise les risques liés aux conditions climatiques extrêmes. La communication au sein du groupe et entre individus repose sur des signaux visuels, comme la posture ou les mouvements de la queue (blanche en dessous), et probablement des vocalisations, bien que discrètes, et des marquages olfactifs.

© Jorgevalenzuelae - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Les prédateurs naturels du taruca, bien que relativement peu nombreux en raison de son habitat isolé de haute montagne, jouent un rôle significatif dans la dynamique des populations, surtout pour les jeunes et les individus affaiblis. Le plus important et le plus redouté est le puma (Puma concolor), dont l'aire de répartition chevauche largement celle du cervidé andin et qui est particulièrement bien adapté à la chasse en montagne, utilisant sa force et sa discrétion pour surprendre ses proies. Les pumas ciblent le taruca en embuscade, profitant des zones de couverture ou des moments où le cervidé descend vers des altitudes plus basses ou des zones d'eau.

Bien que moins fréquents ou moins documentés, d'autres prédateurs potentiels incluent le renard de Magellan (Lycalopex culpaeus), qui peut s'attaquer aux faons et aux jeunes individus, ainsi que, dans le passé, le jaguar (Panthera onca) dans les régions où les aires de répartition se chevauchent, bien que ce dernier soit plus rare dans les zones de haute altitude préférées par le taruca. Un facteur de menace et de prédation devenu de plus en plus prégnant est le chien domestique féral ou errant, qui, souvent en meutes, exerce une pression de prédation croissante et non naturelle sur les populations de taruca, notamment près des établissements humains et des zones d'élevage de bétail.

La principale stratégie de défense du taruca consiste en une vigilance accrue, l'utilisation de son excellent camouflage et une fuite rapide et agile vers les pentes rocheuses et les falaises inaccessibles, où sa capacité d'escalade le met à l'abri de la plupart des menaces terrestres, les groupes se reposant souvent dans des zones qui offrent une vue panoramique pour détecter les dangers.

© Renny Daniel Diaz - iNaturalist

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Les menaces qui pèsent sur le taruca comprennent la compétition avec les élevages domestiques, la destruction de l'habitat, la chasse aux trophées et la prédation par les chiens domestiques. En Bolivie, les principales menaces sont la destruction de l'habitat et la chasse illégale . Les bois sont utilisés en médecine traditionnelle pour soigner la paralysie faciale et la viande séchée est consommée par les populations rurales. Au Chili, les menaces comprennent les conflits avec les agriculteurs locaux, la prédation par les chiens domestiques et le déplacement de leur ancien habitat (gorges avec cours d'eau) vers des zones plus sèches.

Le taruca est une espèce menacée. Il est classé dans la catégorie "Vulnérable" (VU) sur la Liste rouge de l'IUCN et en Annexe I de la CITES, ce qui signifie que le commerce de cette espèce devrait être étroitement contrôlé.

Le taruca est présent dans plusieurs aires protégées à travers son aire de répartition. Les mesures de conservation recommandées comprennent :

1) des relevés systématiques pour déterminer le statut et l'étendue de la répartition géographique;

2) soutenir la poursuite des études écologiques de l'espèce dans toute son aire de répartition;

3) renforcer la gestion des aires protégées;

4) améliorer la gestion du bétail par le biais de projets de démonstration de formation des agriculteurs.

Des programmes de suivi des tendances démographiques sont nécessaires. Il faudrait qu'au moins trois sites d'étude par pays soient inclus, en envisageant l'utilisation d'une méthode standardisée, incluant probablement des observations directes et des traces. Au moins un des sites devrait se trouver dans une aire protégée pour chaque pays.

© Sebastián Saiter V. - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du taruca est intrinsèquement liée à l'exploration et à la classification des mammifères néotropicaux, avec une reconnaissance formelle remontant au XIXe siècle, mais des incertitudes persistant quant aux relations précises au sein de la famille des cervidés. L'espèce a été officiellement décrite par l'explorateur et naturaliste français Alcide d'Orbigny en 1834. Initialement, d'Orbigny a classé l'espèce sous le nom de Cervus antisensis, en référence aux Andes (antis en latin, par allusion à la région des Andes ou du Pérou), avant que l'espèce ne soit finalement déplacée vers le genre Hippocamelus. Le genre Hippocamelus a été établi en 1816 par le zoologiste allemand Heinrich Leuckart et regroupe désormais uniquement deux espèces : le Taruca (Hippocamelus antisensis) et l'Huémul (Hippocamelus bisulcus), leur nom commun anglais étant Guemal, attestant de leur parenté étroite. Pendant une longue période, les deux espèces d'Hippocamelus ont été parfois considérées comme conspécifiques ou simplement comme des sous-espèces d'une même entité, compte tenu de leur morphologie similaire et de leur répartition allopatrique, mais les études génétiques et morphologiques modernes confirment leur statut d'espèces distinctes. La position phylogénétique du genre Hippocamelus au sein des cervidés a fait l'objet de débats, mais il est maintenant généralement accepté qu'il fait partie des cervidés néotropicaux (Odocoileinae), partageant des ancêtres communs avec d'autres cerfs d'Amérique du Sud comme Mazama et Odocoileus.

La classification intraspécifique du taruca reste débattue. Historiquement, plusieurs naturaliste ont tenté de décrire des sous-espèces régionales sur la base de différences de taille, de couleur du pelage ou de longueur des bois. Ainsi, des formes locales comme Hippocamelus antisensis peruvianus ou Hippocamelus antisensis boliviensis ont été proposées au début du XXᵉ siècle, mais ces distinctions reposaient sur un matériel limité. Les études morphométriques récentes montrent que ces variations sont davantage liées à l’altitude, au climat et à la disponibilité alimentaire qu’à de véritables divergences génétiques. Les analyses moléculaires menées sur des populations du Pérou, de Bolivie et du nord de l’Argentine n’ont révélé aucune structuration génétique significative justifiant une reconnaissance officielle de sous-espèces distinctes. L’espèce est donc actuellement considérée comme monotypique.

| Nom commun | Taruca |

| Autre nom | Cerf des Andes septentrionales Guémal péruvien |

| English name | Taruca North Andean deer |

| Español nombre | Taruca Venado andino |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Capreolinae |

| Genre | Hippocamelus |

| Nom binominal | Hippocamelus antisensis |

| Décrit par | Alcide Dessalines d'Orbigny |

| Date | 1834 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

d'Orbigny, A. (1834). Voyage dans l'Amérique méridionale (le Brésil, la République orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou), exécuté pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833.

d'Orbigny, A. (1834). Voyage dans l'Amérique méridionale (le Brésil, la République orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou), exécuté pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833.

Barrio, J. & Ferreyra, N. (2017). Hippocamelus antisensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T10052A22157502.

Barrio, J. & Ferreyra, N. (2017). Hippocamelus antisensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T10052A22157502.

Groves, C.P. & Grubb, P. (2011). Ungulate Taxonomy. Johns Hopkins University Press.

Groves, C.P. & Grubb, P. (2011). Ungulate Taxonomy. Johns Hopkins University Press.

Lucherini, M. & L. R. L. R. (2000). Puma (Puma concolor) predation on taruca (Hippocamelus antisensis) in northwestern Argentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment, 35(1), 1-5.

Lucherini, M. & L. R. L. R. (2000). Puma (Puma concolor) predation on taruca (Hippocamelus antisensis) in northwestern Argentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment, 35(1), 1-5.

Pacheco, V. R. & R. B. W. (2015). Ecology and Conservation of the Andean Deer Hippocamelus antisensis in Peru. Dans Neotropical Cervidology: Biology and Medicine of Deer in Latin America. Springer, Cham.

Pacheco, V. R. & R. B. W. (2015). Ecology and Conservation of the Andean Deer Hippocamelus antisensis in Peru. Dans Neotropical Cervidology: Biology and Medicine of Deer in Latin America. Springer, Cham.

Sielfeld, W. K. & F. Guzmán (2011). Distribución y estado de conservación del Taruka (Hippocamelus antisensis) en Chile. Revista Chilena de Historia Natural, 84, 533-548.

Sielfeld, W. K. & F. Guzmán (2011). Distribución y estado de conservación del Taruka (Hippocamelus antisensis) en Chile. Revista Chilena de Historia Natural, 84, 533-548.

Barrio, J. (2013). Hippocamelus antisensis (Artiodactyla: Cervidae). Mammalian Species, 45(901): 49-59.

Barrio, J. (2013). Hippocamelus antisensis (Artiodactyla: Cervidae). Mammalian Species, 45(901): 49-59.

Barrio, J. (2010). TARUKA Hippocamelus antisensis (d'Orbigny 1834). In: Neotropical Cervidology: Biology and Medicine of Latin American Deer (édité par Duarte, J.M.B. et V. J. S. Vogliotti). FUNEP, Jaboticaba, Brazil et IUCN, Gland, Switzerland.

Barrio, J. (2010). TARUKA Hippocamelus antisensis (d'Orbigny 1834). In: Neotropical Cervidology: Biology and Medicine of Latin American Deer (édité par Duarte, J.M.B. et V. J. S. Vogliotti). FUNEP, Jaboticaba, Brazil et IUCN, Gland, Switzerland.

Sielfeld, W., et al. (2011). Distribution, reproduction and grouping patterns in the taruca deer (Hippocamelus antisensis D'Orbigny, 1834) in the extreme north of Chile. Conservation Genetics, 16(5): 1167-1180.

Sielfeld, W., et al. (2011). Distribution, reproduction and grouping patterns in the taruca deer (Hippocamelus antisensis D'Orbigny, 1834) in the extreme north of Chile. Conservation Genetics, 16(5): 1167-1180.

Pinto, C. M. B., et al. (2016). Archaeology, biogeography, and mammalogy do not provide evidence for tarukas (Cervidae: Hippocamelus antisensis) in Ecuador. Journal of Mammalogy, 97(1): 41–53.

Pinto, C. M. B., et al. (2016). Archaeology, biogeography, and mammalogy do not provide evidence for tarukas (Cervidae: Hippocamelus antisensis) in Ecuador. Journal of Mammalogy, 97(1): 41–53.