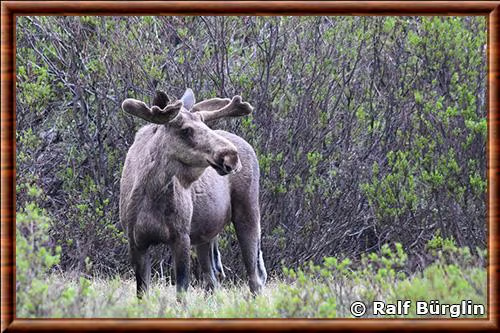

Élan européen (Alces alces alces)

L'élan d'Europe (Alces alces alces) est un mammifère emblématique des vastes forêts boréales et tempérées froides de l'Eurasie septentrionale. Représentant majeur de la mégafaune européenne, cette sous-espèce distincte du plus grand des cervidés mondiaux, l'orignal (Alces alces), joue un rôle écologique essentiel dans les écosystèmes où il est présent, notamment en Scandinavie, dans les Pays Baltes, en Pologne et en Russie. Sa présence historique est attestée dans une grande partie du continent, mais les pressions humaines, la chasse intensive et la modification de son habitat ont réduit son aire de répartition à des régions plus septentrionales. L’étude de l'élan d'Europe éclaire aussi bien l’évolution des cervidés que les équilibres fragiles des forêts boréales.

© Ralf Bürglin - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'élan européen est un animal d'une stature imposante, étant l'un des plus grands cervidés du monde, ce qui confère à sa morphologie une allure massive et unique. Les mâles, plus grands et plus lourds que les femelles, peuvent atteindre une hauteur au garrot allant jusqu'à 2,30 mètres pour une longueur de corps de près de 3 mètres. Le poids des mâles varie généralement de 350 à 800 kg, tandis que les femelles pèsent entre 275 et 375 kg. Une caractéristique marquante est son corps relativement court et trapu, porté par des pattes extrêmement longues, qui lui permettent de se déplacer aisément dans la neige profonde, les zones marécageuses et les sous-bois denses, mais qui le forcent à s'agenouiller pour paître à même le sol. La tête est longue et porte un museau large et proéminent, surplombé par une lèvre supérieure bien développée et mobile, idéale pour saisir les branches et les écorces.

Les mâles arborent des bois caducs spectaculaires, qui tombent chaque automne et repoussent au printemps. Chez l'élan européen, ces bois sont typiquement palmés (en forme de palette), avec de multiples pointes, et peuvent atteindre une envergure de plus de 1,60 mètre, pesant jusqu'à 30 kg, servant principalement lors des affrontements de rut et de démonstration de force. Les deux sexes possèdent sous la gorge une poche de peau pendante couverte de poils, appelée la cloche ou la barbe.

Son pelage est épais et dense, variant du brun clair au brun foncé selon la saison et l'individu, assurant une excellente isolation contre le froid. La queue est courte, les oreilles sont grandes (25 à 30 cm), et les sabots sont larges et partiellement palmés, agissant comme des raquettes dans les terrains mous.

© Jonas Larsen - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

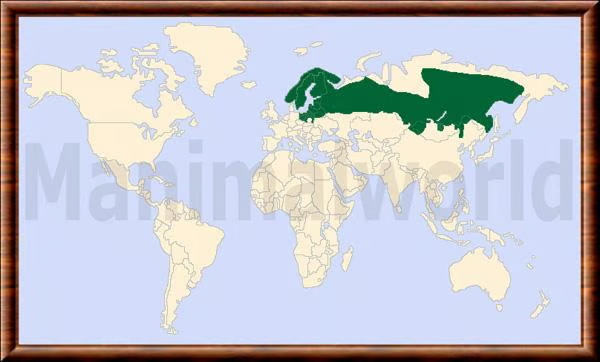

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'élan européen occupe une vaste aire de répartition qui s'étend à travers les régions septentrionales de l'Eurasie, typiquement associées au biome de la taïga et des forêts boréales. Cette sous-espèce est principalement présente en Fennoscandie (Norvège, Suède, Finlande), dans les pays Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), en Pologne, et largement dans la partie européenne de la Russie, s'étendant vers la Sibérie occidentale où sa distribution commence à se chevaucher ou à être remplacée par d'autres sous-espèces asiatiques.

L'habitat de prédilection de l'élan est caractérisé par des forêts mixtes de conifères (pins, épicéas) et de feuillus (trembles, bouleaux, saules), souvent entrecoupées de zones humides, de lacs, de rivières et de marécages. Il est fortement dépendant de ces environnements aquatiques et semi-aquatiques, particulièrement pendant les mois chauds, car ces zones lui offrent non seulement des sources de rafraîchissement vitales pour réguler sa température corporelle (il supporte mal la chaleur), mais aussi un accès à une nourriture riche et facile à brouter sous l'eau. La capacité de l'élan européen à traverser et à se nourrir dans les eaux profondes et les sols boueux est essentielle à son mode de vie.

Historiquement, sa répartition en Europe était beaucoup plus étendue, couvrant une grande partie de l'Europe centrale; cependant, la chasse excessive et la destruction de son habitat au cours des siècles ont réduit son aire de présence à ses bastions nordiques et orientaux actuels. Néanmoins, on observe depuis quelques décennies un retour naturel et des efforts de conservation dans certaines régions périphériques, comme en République Tchèque et sporadiquement en Allemagne ou dans l'Est de la Pologne, témoignant d'une lente mais significative reconquête de territoires passés, favorisée par des changements dans les pratiques forestières et une pression de chasse régulée.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'élan européen est un herbivore ruminant et un brouteur sélectif dont le régime alimentaire est principalement constitué de végétation ligneuse et herbacée, avec une adaptation saisonnière marquée. Pendant la saison de croissance, de la fin du printemps à l'automne, il consomme une grande variété de feuilles, de jeunes pousses et de brindilles d'arbres et d'arbustes feuillus, notamment le saule, le tremble, le bouleau et l'érable, ainsi que des herbes, des plantes et des arbustes. L'aspect le plus caractéristique de son alimentation est sa forte dépendance et sa préférence pour les plantes aquatiques (comme les nénuphars, les potamots, les prêles) qu'il va chercher dans les lacs et les marais. Ces plantes sont souvent plus riches en sodium et en minéraux essentiels que la végétation terrestre, ce qui explique le comportement de plongée de ce cervidés, capable d'obstruer ses narines et de rester immergé une trentaine de secondes pour brouter.

Durant la période hivernale, lorsque la neige recouvre le sol et que la nourriture est rare, le régime devient plus rudimentaire et se compose essentiellement de brindilles ligneuses de conifères (pins, sapins), d'écorces d'arbres (particulièrement le tremble et le saule) et de lichens ou de mousses qu'il déterre sous la neige grâce à son odorat développé et à ses longues pattes. Un élan adulte peut ingérer quotidiennement entre 20 et 30 kg de matière végétale fraîche, ce qui souligne l'importance des vastes territoires forestiers pour subvenir à ses besoins énergétiques massifs. Sa lèvre supérieure préhensile et son museau musclé lui permettent de saisir et d'arracher les branches et les écorces avec une grande efficacité, compensant son cou court qui l'empêche de brouter facilement au ras du sol sans s'agenouiller.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)La reproduction de l'élan européen suit un cycle annuel bien défini, avec le rut ou saison des amours se déroulant principalement à l'automne, de la mi-septembre à la fin octobre. C'est une espèce polygame, où un mâle dominant peut s'accoupler avec plusieurs femelles. Les mâles entrent en rut, caractérisé par une augmentation significative des niveaux de testostérone et une agressivité accrue, et ils arborent des bois entièrement développés et durcis, symboles de leur force et de leur dominance. Les deux sexes utilisent des vocalisations puissantes pour se signaler : les femelles émettent de longs gémissements ou des plaintes pour attirer les mâles, tandis que les mâles répondent par des grognements sourds et des sons de déchirement de végétation. Les mâles plus imposants se livrent à des combats rituels violents, utilisant leurs bois pour pousser et s'affronter, le vainqueur obtenant le droit de s'accoupler avec la femelle ou le groupe de femelles qu'il parvient à défendre. Cependant, le système peut varier entre la défense d'un petit harem temporaire et la formation de couples transitoires.

Après une période de gestation d'environ huit mois, soit entre 216 et 240 jours, la mise-bas a lieu au printemps, généralement entre mai et juin, dans un endroit isolé. La femelle donne naissance le plus souvent à un seul veau, bien que les jumeaux soient relativement fréquents (surtout dans les populations vivant dans des habitats de bonne qualité). Le veau pèse entre 11 et 16 kg à la naissance et est capable de se tenir debout et de suivre sa mère après seulement quelques minutes, assurant ainsi une meilleure survie face aux prédateurs. Le jeune reste avec sa mère jusqu'à la naissance du veau suivant, environ un an plus tard. Les femelles atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de deux ans, les mâles un peu plus tard, mais leur pleine capacité de reproduction et la taille maximale des bois sont atteintes vers 4 à 5 ans.

L’élan européen possède une longévité moyenne de 15 à 20 ans à l’état sauvage, bien que certains individus puissent atteindre jusqu’à 25 ans dans des conditions favorables ou en captivité. La durée de vie varie selon les régions, les ressources disponibles et la pression exercée par la chasse ou les prédateurs. Les premières années de vie sont les plus critiques : la mortalité juvénile peut être élevée en raison des hivers rigoureux, des maladies ou de la prédation.

© Youri Yankevitch - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le comportement de l'élan européen est majoritairement solitaire et plutôt sédentaire, bien que des rassemblements plus lâches puissent se produire pendant l'hiver et de manière saisonnière au moment du rut. En dehors de la période de reproduction et de la période d'élevage des jeunes, les mâles et les femelles mènent des vies séparées. L'élan est un animal placide, mais il est surtout actif à l'aube et au crépuscule (activité crépusculaire), passant une grande partie de la journée à ruminer et à se reposer dans des zones de couvert forestier dense. Malgré sa taille imposante et son apparence maladroite, il est remarquablement silencieux lors de ses déplacements en forêt. Il possède une grande capacité de déplacement : son allure habituelle est un trot ample et chaloupé, mais il peut atteindre des vitesses de l'ordre de 55 à 60 km/h en galop. Il est également un excellent nageur, utilisant ses sabots comme de puissantes pagaies, capable de parcourir de longues distances et d'atteindre une vitesse de nage d'environ 10 km/h, ce qui lui sert à échapper aux prédateurs, à se rafraîchir ou à accéder à la végétation aquatique.

Les besoins thermiques jouent un rôle crucial dans le comportement saisonnier : l'élan est très sensible à la chaleur et cherchera activement l'eau, l'ombre ou la boue pour se réguler thermiquement en été. En hiver, les individus peuvent former des zones de "ravages" dans les forêts où ils exploitent la nourriture disponible dans un réseau de sentiers qu'ils maintiennent dans la neige. La communication est assurée par des signaux chimiques (marquage olfactif), des postures corporelles et des vocalisations (grognements, plaintes du rut). Bien que généralement évitant le contact avec l'homme, l'élan, en particulier la femelle avec son veau ou le mâle en rut, peut devenir extrêmement agressif s'il se sent menacé ou acculé. Les bois du mâle jouent un rôle essentiel dans la communication interindividuelle, affichant la dominance et la condition physique.

© Sergey Cher - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)En raison de sa taille massive et de sa force considérable, l'élan européen adulte possède relativement peu de prédateurs naturels, les plus significatifs étant les grands carnivores et l'homme. Le principal prédateur naturel est le loup gris (Canis lupus). Cependant, les loups ciblent généralement les individus faibles, malades, âgés ou les plus vulnérables : les veaux pendant leur première année de vie. Les attaques de meutes de loups contre un élan adulte et en bonne santé sont des entreprises risquées et coûteuses en énergie, nécessitant souvent des stratégies de harcèlement coordonnées.

Les statistiques montrent qu'une proportion importante des veaux d'élan succombe à la prédation avant leur premier anniversaire, principalement par les loups. Les ours bruns (Ursus arctos) sont également des prédateurs des veaux et peuvent parfois s'attaquer à des adultes, particulièrement lorsqu'ils sortent de l'hibernation et sont affamés, mais comme pour le loup, l'affrontement avec un adulte est souvent évité.

Dans certaines régions de la taïga russe, le tigre de Sibérie (Panthera tigris altaica), malgré sa rareté, peut s'attaquer à l'élan adulte et constitue localement une menace importante, étant l'un des rares prédateurs à pouvoir abattre régulièrement un élan à son apogée physique.

La réponse de l'élan à la prédation est souvent la fuite rapide et prolongée, mais s'il est acculé, il se défend vigoureusement en utilisant ses sabots puissants pour asséner des coups redoutables, en particulier en protégeant un veau. La femelle élève son unique ou ses jumeaux dans des zones isolées et les défend avec férocité contre toute menace. En plus des grands carnivores, l'homme est historiquement et actuellement le prédateur le plus dominant de l'élan européen, par le biais de la chasse sportive, de la gestion des populations et des collisions avec les véhicules, en particulier dans les régions où les densités d'élans sont élevées, contribuant significativement à la mortalité adulte.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

Les menaces qui pèsent sur l'élan européen sont multiples, complexes, et découlent principalement des activités humaines et du changement climatique. La menace la plus directe et significative pour les populations locales demeure la fragmentation et la perte d'habitat due à l'exploitation forestière intensive, à l'expansion des infrastructures et à l'urbanisation. Ces développements réduisent la qualité des forêts boréales et des zones humides essentielles à l'élan, isolant les populations et entravant les mouvements écologiques critiques. L'isolement augmente la vulnérabilité et réduit la diversité génétique des populations.

La mortalité non naturelle constitue également un facteur de risque majeur. Bien que la chasse soit réglementée dans de nombreux pays nordiques pour gérer les populations, une pression excessive ou sélective (notamment sur les grands mâles à trophées) peut perturber la structure démographique et reproductrice. Par ailleurs, les collisions avec des véhicules représentent une cause significative de mortalité adulte, surtout le long des axes routiers traversant les couloirs de migration et les zones de forte densité d'élans. Ce risque est particulièrement élevé en période de faible luminosité ou dans des conditions météorologiques difficiles.

L'impact du changement climatique est une menace croissante et insidieuse pour ce cervidé adapté au froid. Les vagues de chaleur estivales et les hivers plus doux entraînent un stress thermique prononcé chez l'élan, réduisant sa consommation alimentaire et, potentiellement, son taux de reproduction. Ces conditions plus chaudes favorisent aussi la propagation des parasites et des maladies, notamment les tiques, qui peuvent affaiblir les individus et augmenter la mortalité, en particulier chez les jeunes veaux et les animaux déjà stressés. L'ensemble de ces facteurs agissent souvent en synergie, nécessitant une gestion adaptative et une surveillance écologique rigoureuse pour assurer la résilience de l'espèce.

© Pavlo Zaltowski - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le statut de l'élan européen sur la Liste rouge de l'IUCN est classé dans la catégorie "Préoccupation mineure" (LC), ce qui reflète une population globale eurasienne stable ou en légère augmentation, estimée entre 500 000 et 1 200 000 individus. Cette classification témoigne du succès des mesures de protection et de gestion mises en place au cours du XXe siècle, notamment dans les pays scandinaves et en Russie, où les populations sont les plus importantes. L'espèce est également présente sur la Convention de Berne, qui vise la conservation de la faune sauvage et des habitats naturels en Europe, sans être inscrite à la CITES, indiquant qu'il n'y a pas de menaces significatives liées au commerce international.

Cependant, ce statut général masque des vulnérabilités régionales significatives, notamment dans les zones périphériques ou méridionales de son aire de répartition où les effectifs sont plus faibles et isolés, et où l'espèce fait l'objet d'un retour naturel ou de projets de réintroduction. La conservation de l'élan européen repose principalement sur une gestion active et adaptative des populations, en étroite collaboration entre les agences gouvernementales, les forestiers et les groupes de chasseurs. Les mesures clés incluent la réglementation de la chasse (définition de quotas par âge et sexe pour maintenir une structure démographique saine) et la gestion de l'habitat pour assurer la connectivité écologique.

La conservation future de l'espèce doit également intégrer la lutte contre les nouvelles menaces. Il est primordial de réduire la fragmentation de l'habitat par la création de passages fauniques et la restauration des corridors écologiques pour faciliter les déplacements et les échanges génétiques. La surveillance sanitaire devient de plus en plus cruciale face aux risques accrus de propagation de maladies et de parasites sous l'effet du changement climatique. Une recherche approfondie est nécessaire pour mieux comprendre les impacts des hivers plus doux et des vagues de chaleur estivales sur la physiologie de l'élan afin d'adapter les stratégies de conservation et de gestion pour garantir la résilience de l'espèce à long terme.

© jjsaarine - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique de l'élan européen s'inscrit dans le cadre plus large de la classification du genre Alces et de son espèce unique, l'Alces alces, qui comprend l'ensemble des populations d'élans et d'orignaux à travers l'hémisphère Nord. Le nom binominal de l'espèce, *Alces alces*, a été établi par Carl Linnaeus en 1758 dans la 10e édition de son ouvrage fondamental, Systema Naturæ. Linnaeus a initialement basé sa description sur les populations d'Europe du Nord, et le nom qu'il a attribué est donc celui de la population type, d'où l'appellation trinomiale Alces alces alces pour la sous-espèce européenne.

Cependant, la taxonomie du genre Alces a été et demeure un sujet de débat scientifique, notamment en ce qui concerne la distinction entre les populations eurasiatiques (élan) et nord-américaines (orignal). Traditionnellement, l'espèce Alces alces était considérée comme monotypique, divisée en plusieurs sous-espèces géographiques distinctes, dont Alces alces alces en Europe. Au fil du temps, différents auteurs ont décrit d'autres formes sous-spécifiques, reconnaissant la grande variabilité de taille et de caractéristiques morphologiques à travers l'immense aire de répartition circumboréale. Par exemple, Alces alces gigas (Miller, 1899) en Alaska, Alces alces shirasi (Nelson, 1914) dans les Rocheuses, ou encore Alces alces cameloides (Milne-Edwards, 1867) en Mandchourie et Sibérie orientale.

Une tendance taxonomique plus récente, largement soutenue par des études génétiques (notamment mitochondriales et nucléaires) menées à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, suggère de scinder l'espèce Alces alces en deux espèces distinctes : l'Élan eurasien (Alces alces) et l'orignal nord-américain (Alces americanus, parfois aussi appelé Alces alces americana). Les populations nord-américaines et celles d'Asie de l'Est (Alces alces cameloides et Alces alces pfizenmayeri), pourraient selon cette vision, être regroupées sous le nom Alces americanus (Clinton, 1822). Cette classification en deux espèces est parfois adoptée par des organismes de référence dans certaines de leurs interprétations, bien que la classification traditionnelle en une seule espèce avec de multiples sous-espèces reste encore très répandue. L'IUCN, dans une évaluation récente (2018), reconnaît l'espèce Alces alces, mais fait état de cette divergence taxonomique, notant que les distinctions génétiques et morphologiques, notamment la forme des bois et du crâne, justifient de considérer le groupe Nord-Américain comme une entité distincte.

Malgré ces débats, la sous-espèce Alces alces alces reste la désignation stable et acceptée pour les populations d'élans d'Europe du Nord et de l'Ouest de la Sibérie. La base de données GBIF, en référençant Alces alces, reconnaît l'autorité de Linnaeus sur l'espèce et implicitement sur la sous-espèce européenne, tout en documentant les différentes interprétations infraspécifiques et les synonymies complexes, y compris le statut parfois controversé de l'Alces americanus. Ainsi, la désignation Alces alces alces représente l'héritage de la classification linnéenne pour le plus grand cervidé du Vieux Continent.

© Alexey Nesmelov - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)| Nom commun | Élan d'Europe |

| Autre nom | Élan européen Élan |

| English name | European moose |

| Español nombre | Alce euroasiático |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Capreolinae |

| Genre | Alces |

| Espèce | Alces alces |

| Nom binominal | Alces alces alces |

| Décrit par | Carl von Linné (Linnaeus) |

| Date | 1758 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Linnaeus, C. (1758). Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. 10ème édition, Vol. 1. Stockholm : Laurentius Salvius.

Linnaeus, C. (1758). Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. 10ème édition, Vol. 1. Stockholm : Laurentius Salvius.

Franzmann, A. W. (1981). Alces alces. Mammalian Species, No. 154, p. 1-7.

Franzmann, A. W. (1981). Alces alces. Mammalian Species, No. 154, p. 1-7.

Cederlund, G., Bergström, R. (1996). Sensory and environmental constraints on foraging: age-specific trade-offs in moose Alces alces. Wildlife Biology, 2(4), p. 251-260.

Cederlund, G., Bergström, R. (1996). Sensory and environmental constraints on foraging: age-specific trade-offs in moose Alces alces. Wildlife Biology, 2(4), p. 251-260.

Markov, G. G., & Mikhailov, V. V. (2002). “Population dynamics and ecological role of the European moose (Alces alces alces) in northern forest ecosystems.” Russian Journal of Ecology, 33(4): 250–258.

Markov, G. G., & Mikhailov, V. V. (2002). “Population dynamics and ecological role of the European moose (Alces alces alces) in northern forest ecosystems.” Russian Journal of Ecology, 33(4): 250–258.

Nygrén, T., & Kojola, I. (1997). “The moose population (Alces alces) and hunting in Finland, 1970–1995.” Finnish Game Research, 51: 7–21.

Nygrén, T., & Kojola, I. (1997). “The moose population (Alces alces) and hunting in Finland, 1970–1995.” Finnish Game Research, 51: 7–21.

Timmermann, H. R., & Buss, M. E. (2007). “Moose management and ecology in North America.” Alces, 43: 1–15.

Timmermann, H. R., & Buss, M. E. (2007). “Moose management and ecology in North America.” Alces, 43: 1–15.

Heptner, V. G., Nasimovich, A. A., & Bannikov, A. G. (1961). Mammals of the Soviet Union, Volume I: Artiodactyla and Perissodactyla. Vysshaya Shkola, Moscow.

Heptner, V. G., Nasimovich, A. A., & Bannikov, A. G. (1961). Mammals of the Soviet Union, Volume I: Artiodactyla and Perissodactyla. Vysshaya Shkola, Moscow.

Baskin, L. M., & Danell, K. (Eds). (2003). Ecology of Moose in Eurasia. The Smithsonian Institution.

Baskin, L. M., & Danell, K. (Eds). (2003). Ecology of Moose in Eurasia. The Smithsonian Institution.