Hydropote (Hydropotes inermis)

L'hydropote (Hydropotes inermis) est un mammifère ongulé originaire d’Asie orientale. Contrairement à la majorité des cervidés, il ne possède pas de bois, mais des canines supérieures allongées, visibles surtout chez les mâles. Cette caractéristique unique lui confère une apparence proche d’un animal ancestral, reliant les formes primitives de cervidés à leurs descendants modernes. Classé comme "Vulnérable" (VU) sur la Liste rouge de l'IUCN dans son aire de répartition naturelle, l'hydropote subit les pressions du braconnage et de la destruction de son habitat, bien que des populations introduites au Royaume-Uni se soient bien établies. Son mode de vie discret et son cycle de reproduction exceptionnellement prolifique pour un ruminant en font une espèce d'un grand intérêt écologique. L’hydropote est également appelé chevreuil d’eau ou cerf d’eau chinois.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'hydropote est un petit cervidé au corps élancé, caractérisé par une stature relativement basse, mesurant généralement entre 42 et 55 centimètres à l'épaule et pesant au maximum 18 kilogrammes pour les individus les plus grands. Son corps est particulièrement adapté à la course et aux bonds, avec des pattes postérieures plus longues et puissantes que les pattes antérieures, conférant à l'animal une posture où la croupe est légèrement plus haute que le garrot, lui permettant de se déplacer par bonds semblables à ceux d'un lapin. La queue est très courte, mesurant de 5 à 10 centimètres, et est souvent peu visible.

Le pelage, de couleur fauve-roux en été, s'épaissit et prend une teinte plus gris-brun durant l'hiver. Les faons naissent avec un motif de rayures et de taches blanches sur la partie supérieure du corps, offrant un camouflage efficace dans la végétation dense.

Ce qui distingue radicalement ce cervidé est l'absence de bois chez les mâles, remplacée par des canines supérieures allongées et incurvées. Ces "défenses" peuvent atteindre jusqu'à 8 centimètres de long et sont utilisées principalement lors des affrontements territoriaux avec d'autres mâles. Les femelles, quant à elles, possèdent également des canines, mais celles-ci sont beaucoup plus courtes et discrètes, mesurant en moyenne seulement 0,5 centimètre. L'hydropote est le seul cervidé à posséder des glandes inguinales, situées à l'aine, qu'il utilise pour marquer son territoire par un dépôt de sécrétions odorantes.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

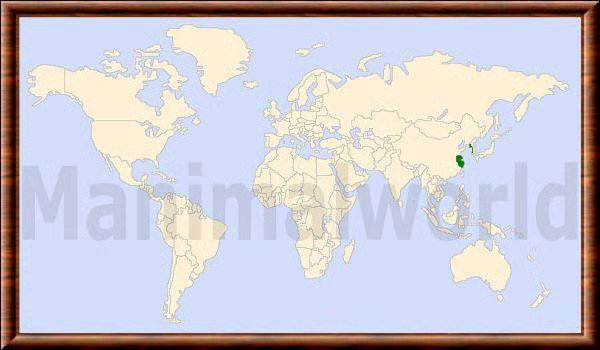

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'aire de répartition historique de l'hydropote couvrait la Chine (du Liaoning au Guangxi, incluant le bassin inférieur du Yangtsé) et la Corée. Elle a également été introduite en Angleterre et en France.

En Chine, la population était autrefois présente dans le Nord-Est (Jilin, Liaoning), l'Est (bassin du Yangtsé) et le Sud-Est (Guangdong, Guangxi). Cependant, l'espèce est désormais largement éteinte dans le Nord-Est et le Sud-Est, son existence se limitant actuellement à la partie centrale de son ancienne aire, spécifiquement l'Est du bassin du Yangtsé.

En Corée, l'aire de répartition actuelle de l'espèce pourrait être significativement réduite. En République de Corée (Corée du Sud), elle est encore considérée comme relativement répandue, notamment le long de la côte ouest. En RPD de Corée (Corée du Nord), l'évaluation du statut réel est compliquée. Bien que l'espèce semble relativement répandue dans les basses terres, des lâchers fréquents et massifs de spécimens issus d'élevage en captivité ont eu lieu par le passé. Ces lâchers se sont probablement raréfiés depuis le milieu des années 1990. Il n'est pas exclu que des spécimens d'origine chinoise aient été inclus dans ces populations captives nord-coréennes.

L'hydropote est typiquement une espèce de lisière, montrant une préférence marquée pour les environnements caractérisés par la présence d'arbustes et de petits arbres. Ce cervidé privilégie les plaines côtières, les marais salants et les zones riveraines. L'espèce est fortement affectée de manière négative par la présence humaine. En Corée, on ne sait pas avec certitude si l'hydropote peut subsister dans des zones purement agricoles, loin de la végétation semi-naturelle des grands fleuves. Toutefois, plus au sud, où les cours d'eau ne sont pas aménagés et où subsistent des parcelles d'habitat en jachère, il semble capable de s'établir dans les rizières. C'est un bon nageur, mais il est peu probable qu'il s'éloigne de plus de 20 km de sa population source pour coloniser de nouvelles zones.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'hydropote est un mammifère herbivore strict dont le régime alimentaire est intrinsèquement lié à son habitat de zones humides et de roselières. Sa nourriture principale se compose de graminées, de roseaux, de carex et d'une variété d'autres plantes aquatiques et végétations de marais. Il est considéré comme un brouteur sélectif, un trait commun chez les petits ruminants, ce qui signifie qu'il choisit des aliments de haute qualité nutritionnelle et faibles en fibres, nécessitant ainsi moins de temps de rumination. Pour compenser une efficacité digestive moindre par rapport aux grands ruminants, due notamment à des piliers du rumen moins développés dans son estomac à quatre compartiments, l'hydropote doit cibler des ressources riches en glucides solubles, en protéines et en graisses.

Ce comportement alimentaire l'amène souvent à fréquenter les lisières des zones boisées ou les terres agricoles adjacentes aux marais pour se nourrir d'herbes tendres ou de pousses fraîches. Fait intéressant, dans certaines régions, les habitats de prairies subissent des incendies qui, bien que dérangeants, stimulent la croissance d'herbes nouvelles et nutritives, favorisant l'alimentation de l'hydropote. Étant un excellent nageur, il n'hésite pas à se déplacer entre différents îlots ou berges de cours d'eau pour rechercher les meilleurs sites de pâturage, un comportement qui souligne son adaptation exceptionnelle à l'environnement aquatique.

© Herman Viviers - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le cycle de reproduction de l'hydropote est remarquable, le distinguant des autres cervidés par sa prolificité exceptionnelle. La saison de l'accouplement, ou rut, se déroule généralement entre novembre et janvier. Durant cette période, les mâles, souvent solitaires le reste de l'année, deviennent très territoriaux et se livrent à des combats spectaculaires pour l'accès aux femelles, utilisant leurs longues canines comme armes. Ces affrontements peuvent entraîner des blessures profondes, mais ils sont rarement fatals.

La femelle atteint la maturité sexuelle très tôt, vers l'âge de 7 à 8 mois, et le mâle un peu plus tôt, vers 5 à 6 mois, faisant de l'hydropote l'un des ruminants les plus précoces. La période de gestation est relativement longue pour un animal de cette taille, s'étendant sur environ 6 à 7 mois, soit entre 170 et 210 jours. Les naissances surviennent principalement de la fin mai à juillet. Ce qui fait la particularité de l'hydropote est le nombre élevé de faons par portée, variant de un à trois petits en moyenne, mais pouvant exceptionnellement aller jusqu'à six, voire huit faons, un record chez les cervidés. Les faons, nés tachetés pour un meilleur camouflage, sont capables de se lever et de marcher très peu de temps après la naissance. La mère les laisse souvent cachés dans la végétation dense pendant la journée, revenant régulièrement pour les allaiter. Malgré cette prolificité, le taux de mortalité infantile est élevé, parfois plus de 40% des jeunes ne survivant pas au premier mois de vie. Cette stratégie reproductive de haute productivité et de croissance rapide est un facteur clé dans la dynamique de population de l'espèce.

L’hydropote présente une longévité moyenne de dix à douze ans à l’état sauvage, bien que certains individus puissent atteindre jusqu’à quinze ans en captivité grâce à l’absence de prédateurs et à une alimentation stable. Les premières années de vie sont les plus critiques, car les jeunes sont particulièrement vulnérables aux maladies, aux prédateurs et aux conditions climatiques.

© Nick Goodrum - Flickr

CC-BY (Certains droits réservés)

CC-BY (Certains droits réservés)L'hydropote est un cervidé caractérisé par un comportement principalement solitaire et discret, ce qui constitue sa meilleure défense naturelle contre les prédateurs. Bien que des petits groupes puissent occasionnellement se former, en particulier chez les femelles et leurs faons, l'animal est généralement observé seul. Son nom scientifique, Hydropotes inermis, signifiant "buveur d'eau sans armes", fait référence à son affinité pour les zones aquatiques, où il est un excellent nageur. Il se déplace fréquemment entre les îlots et les berges, utilisant l'eau comme moyen de transport ou comme refuge.

Son activité est principalement crépusculaire et nocturne, il se cache dans la végétation dense et les roselières durant la journée pour se reposer et éviter la détection. Les mâles sont fortement territoriaux, surtout pendant la saison du rut. Ils marquent leur territoire en frottant leur front contre des troncs d'arbres ou des buissons, laissant des marques olfactives provenant de leurs glandes frontales, et utilisent leurs canines proéminentes dans des démonstrations d'intimidation ou des combats directs contre les rivaux.

Le répertoire vocal de l'hydropote comprend un cri d'alarme aigu et puissant, souvent décrit comme un "aboiement", ainsi qu'un son plus doux, le "sifflement", émis lors de l'établissement du contact avec un congénère. En cas de menace, l'hydropote peut effectuer des bonds rapides et longs, cherchant immédiatement à se dissimuler dans le couvert végétal.

© Sandwich31 - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Dans leur aire de répartition naturelle en Asie de l'Est, les hydropotes sont confrontés à plusieurs prédateurs naturels qui ciblent principalement les faons ou les individus malades et affaiblis, compte tenu de leur petite taille et de leur vulnérabilité. En Chine, les principaux sont le léopard (Panthera pardus), le dhole (Cuon alpinus), et parfois le lynx ou les grands rapaces. Les renards, les chats sauvages et d'autres petits prédateurs opportunistes représentent une menace sérieuse pour les jeunes faons cachés dans les hautes herbes et les roselières.

La stratégie de reproduction de l'hydropote, avec des portées nombreuses mais cachées et une croissance rapide des jeunes, est une adaptation directe à cette forte pression de prédation. Le comportement discret et solitaire de l'adulte est également une méthode de survie efficace, l'animal cherchant refuge dans la végétation dense ou l'eau dès qu'il perçoit un danger, souvent après avoir émis son cri d'alarme. L'homme est cependant devenu le prédateur le plus significatif pour l'espèce, surtout en Chine et en Corée.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le braconnage et la destruction de l'habitat représentent des menaces majeures pour l'hydropote. L'espèce est très prisée pour sa viande et pour le lait semi-digéré du rumen des faons, utilisé en médecine traditionnelle contre l'indigestion infantile. En Chine, le braconnage est particulièrement grave dans la réserve naturelle de Yancheng, où il a entraîné l'extirpation de l'espèce de la majeure partie de la zone, qui ne subsiste plus que dans la petite zone centrale. La chasse se pratique de diverses manières. Elle est souvent menée de nuit avec des chiens, notamment en Chine, tandis qu'en Corée du Nord (RPD de Corée), l'utilisation des collets est probablement la technique de chasse principale, car les armes à feu et la chasse active sont fortement réglementées ou trop visibles. L'impact réel du piégeage sur la résilience de l'hydropote est cependant difficile à évaluer en l'absence de données.

La perte d'habitat due à l'agriculture et à l'urbanisation est une menace critique, en particulier dans l'Est de la Chine, où de vastes zones ont été perdues et les sous-populations restantes sont désormais fragmentées. Les populations coréennes, notamment en RPD de Corée, sont fortement menacées par les politiques agricoles intensives. Celles-ci comprennent le rezonage des terres, la canalisation des cours d'eau et la conversion en terres agricoles actives de toutes les zones de plaines à végétation semi-naturelle, avec l'hypothèse que l'espèce ne survivra pas dans des paysages entièrement agricoles. De plus, d'ambitieux projets de réhabilitation des zones intertidales côtières sont en cours, ce qui entraînera une perte importante de l'habitat côtier. Bien que l'hydropote soit considéré comme "modérément répandu" en République de Corée, les effets précis de ces modifications d'habitat — passées et futures — sur les populations des plaines coréennes nécessitent des études de terrain urgentes.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)L'hydropote est considéré comme une espèce en danger d'extinction. Il est inscrit dans la catégorie "Vulnérable" (VU) sur la Liste rouge de l'IUCN.

L'hydropote est présent dans les réserves naturelles chinoises du Lac Poyang et de Yancheng, où l'on estime que 1 000 à 1 500 animaux subsistent au sein de sous-populations isolées, comptant chacune moins de 100 individus. Cependant, le statut de protection de la réserve de Yancheng n'a malheureusement pas réussi à stopper la perte et la fragmentation continues de son habitat. Inversement, la réserve du Lac Poyang bénéficie d'un plan de gestion établi et de patrouilles régulières. Une petite population captive a également été établie à Yancheng, bien que la justification de cet élevage reste ambiguë.

Des mesures de conservation urgentes sont préconisées en Chine et en Corée pour sauvegarder l'espèce :

- Réserves existantes : Il est crucial d'agrandir et de renforcer la protection de la réserve du Lac Poyang, qui ne couvre qu'une fraction de l'aire de répartition de l'espèce. Pour la réserve de Yancheng, l'établissement de corridors d'habitat est recommandé afin de relier les petites populations isolées.

- Gestion générale : Il est nécessaire d'améliorer la gestion des aires protégées existantes en augmentant les effectifs, en améliorant l'équipement, et en introduisant des patrouilles anti-braconnage efficaces. De plus, le développement de stratégies de gestion communautaire, de programmes d'éducation et de formation du personnel est essentiel pour contrer l'empiètement humain et le braconnage.

- Expansion des zones protégées : La création de nouvelles zones protégées est une priorité, car seule une petite partie de la population totale bénéficie d'une protection officielle actuellement.

- Corée : Des mesures spécifiques sont requises pour contrôler le braconnage et garantir de vastes zones d'habitat sécurisé pour l'hydropote.

© Dougied1 - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique de l'hydropote est relativement récente et a été marquée par la reconnaissance rapide de ses caractéristiques uniques au sein de la famille des cervidés. L'espèce a été formellement décrite en 1870 par le naturaliste britannique Robert Swinhoe, qui a recueilli des spécimens en Chine. Swinhoe est l'auteur du nom de genre Hydropotes et du nom d'espèce inermis, ce dernier signifiant littéralement "sans armes", en référence à l'absence de bois, le trait distinctif le plus évident de l'espèce par rapport à la plupart des autres cervidés.

Dès sa description, l'hydropote a été placé dans un genre monotypique, Hydropotes, soulignant ses particularités morphologiques et écologiques. Sa position au sein de la famille des cervidés a longtemps été sujette à débat, car le manque de bois et la présence de longues canines rappelaient le porte-musc (famille des Moschidae). Cependant, des études morphologiques plus approfondies et, plus récemment, des analyses génétiques et moléculaires ont confirmé son appartenance à la famille des cervidés, bien qu'il ait été initialement classé dans sa propre sous-famille, les Hydropotinae, par Trouessart en 1898.

La taxonomie de l'hydropote reconnaît classiquement deux sous-espèces distinctes, bien que leur différenciation soit principalement basée sur la répartition géographique et des variations morphologiques mineures. La sous-espèce nominale est l'hydropote de Chine (Hydropotes inermis inermis), dont la répartition s'étend à l'est et au centre de la Chine, notamment autour du bassin du Yangtsé et des îles côtières. Cette population est celle qui a servi de référence pour la description originale de l'espèce. La seconde sous-espèce est l'hydropote de Corée (Hydropotes inermis argyropus), que l'on trouve dans la péninsule coréenne, y compris dans la zone démilitarisée (DMZ).

Les différences entre les deux sous-espèces sont subtiles, principalement au niveau de la coloration du pelage et de la taille corporelle, l'hydropote de Corée étant parfois décrit comme ayant un pelage hivernal plus grisâtre. Toutefois, la validité de cette distinction sous-spécifique est parfois remise en question par certains chercheurs qui suggèrent que les variations observées pourraient plutôt être dues à des gradations écologiques et géographiques progressives (variation clinale) plutôt qu'à une séparation génétique claire et ancienne. La distinction géographique est particulièrement pertinente pour les efforts de conservation, car chaque population fait face à des menaces et des statuts de protection légèrement différents. De plus, il existe une population férale notable au Royaume-Uni, issue d'introductions à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, mais elle ne constitue pas une sous-espèce distincte au sens taxonomique du terme.

© Pavel Shukov - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)| Nom commun | Hydropote |

| Autres noms | Cerf d'eau chinois Chevreuil d'eau |

| English name | Water deer |

| Español nombre | Venado acuático chino |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Hydropotinae |

| Genre | Hydropotes |

| Nom binominal | Hydropotes inermis |

| Décrit par | Charles Swinhoe |

| Date | 1870 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Swinhoe, R. (1870). “On the Chinese Water Deer (Hydropotes inermis).” Proceedings of the Zoological Society of London, 1870: 154–157.

Swinhoe, R. (1870). “On the Chinese Water Deer (Hydropotes inermis).” Proceedings of the Zoological Society of London, 1870: 154–157.

Heude, P. M. (1884). “Notes sur quelques Cervidés de la Chine.” Mémoires concernant l’histoire naturelle de l’Empire Chinois, 2(3): 87–98.

Heude, P. M. (1884). “Notes sur quelques Cervidés de la Chine.” Mémoires concernant l’histoire naturelle de l’Empire Chinois, 2(3): 87–98.

Allen, G. M. (1940). The Mammals of China and Mongolia. American Museum of Natural History.

Allen, G. M. (1940). The Mammals of China and Mongolia. American Museum of Natural History.

Geist, V. (1998). Deer of the World: Their Evolution, Behaviour, and Ecology. Stackpole Books, Mechanicsburg.

Geist, V. (1998). Deer of the World: Their Evolution, Behaviour, and Ecology. Stackpole Books, Mechanicsburg.

Harris, R. B., & Duckworth, J. W. (2008). “Hydropotes inermis.” The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T10329A3193372. DOI: 10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T10329A3193372.en

Harris, R. B., & Duckworth, J. W. (2008). “Hydropotes inermis.” The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T10329A3193372. DOI: 10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T10329A3193372.en

Leslie, D. M. Jr. (2011). “Hydropotes inermis (Artiodactyla: Cervidae).” Mammalian Species, 43(1): 127–140. American Society of Mammalogists.

Leslie, D. M. Jr. (2011). “Hydropotes inermis (Artiodactyla: Cervidae).” Mammalian Species, 43(1): 127–140. American Society of Mammalogists.

Smith, A. T., & Xie, Y. (Eds.) (2008). A Guide to the Mammals of China. Princeton University Press.

Smith, A. T., & Xie, Y. (Eds.) (2008). A Guide to the Mammals of China. Princeton University Press.

Park, Y. S., & Kim, B. J. (2016). “Population status and habitat use of the Korean water deer (Hydropotes inermis argyropus).” Journal of Ecology and Environment, 40: 10–17.

Park, Y. S., & Kim, B. J. (2016). “Population status and habitat use of the Korean water deer (Hydropotes inermis argyropus).” Journal of Ecology and Environment, 40: 10–17.

Jiang, G., & Harris, R. (2016). “Conservation status of the Chinese water deer (Hydropotes inermis).” Wildlife Biology, 22(3): 101–108.

Jiang, G., & Harris, R. (2016). “Conservation status of the Chinese water deer (Hydropotes inermis).” Wildlife Biology, 22(3): 101–108.

Kim, B.J. (2025). Water Deer Hydropotes inermis Swinhoe, 1870. In: Melletti, M., Focardi, S. (eds) Deer of the World. Fascinating Life Sciences. Springer, Cham.

Kim, B.J. (2025). Water Deer Hydropotes inermis Swinhoe, 1870. In: Melletti, M., Focardi, S. (eds) Deer of the World. Fascinating Life Sciences. Springer, Cham.