Cerf de Thorold (Cervus albirostris)

Le cerf de Thorold (Cervus albirostris) est un grand cervidé originaire des hauts plateaux tibétains. Son nom fait référence aux marques blanches caractéristiques autour de son museau et de sa gorge. Les populations de cette espèce sont fragmentées et se trouvent principalement dans le nord-ouest et le sud-ouest de la Chine. Considéré comme rare et vulnérable, ce cerf est confronté à la réduction de son habitat et aux pressions liées au braconnage. Son étude offre un aperçu précieux des stratégies de survie développées par les grands herbivores dans les écosystèmes tibétains. Le cerf de Thorold est également appelé Cerf à lèvres blanches.

© Pwojdacz - Wikimedia Commons

CC-BY-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-SA (Certains droits réservés)Le cerf de Thorold se distingue par une morphologie imposante, adaptée aux conditions rigoureuses des hautes montagnes. Les mâles adultes atteignent généralement entre 1,30 et 1,40 mètre au garrot, avec un poids oscillant entre 180 et 230 kg, tandis que les femelles sont plus petites, avoisinant 90 à 120 kg. Leur silhouette robuste se caractérise par un cou épais, une poitrine puissante et de longues pattes leur permettant de se déplacer avec aisance sur des terrains accidentés et escarpés. Par rapport à la taille de l'animal, la queue est courte ne mesurant que 12 ou 13 cm de long.

L’une de leurs particularités les plus frappantes est la présence d’une fourrure longue et dense, brun foncé en hiver et plus claire en été, assurant une protection contre les températures glaciales et les vents secs. Le visage est plus sombre que le reste du corps, surtout chez les mâles, et contraste avec des marques blanches sur les lèvres (d’où le surnom de "cerf aux lèvres blanches"), autour du nez et la gorge juste sous menton. Une autre caractéristique propre à l'espèce lui vient de ses oreilles plus longues que la plupart des autres cerfs et bordées de poils blancs.

Les mâles portent de larges bois ramifiés pouvant atteindre 110 cm de long, avec généralement cinq ou six andouillers par côté, utilisés pour les combats lors de la saison du rut. Leur tête allongée et leurs grandes narines sont adaptées à la raréfaction de l’oxygène en altitude, permettant une respiration plus efficace. Ces caractéristiques morphologiques traduisent l’évolution de l’espèce face à son environnement extrême, alliant puissance, endurance et protection thermique.

© Phil Benstead - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

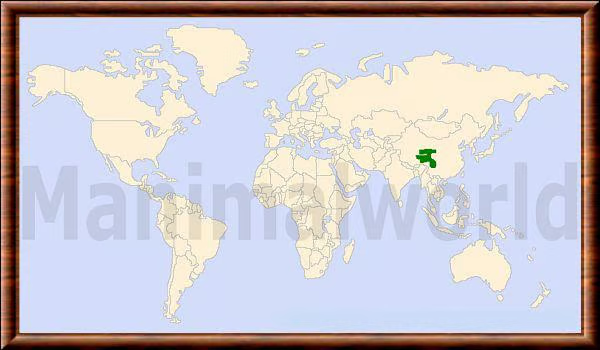

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le cerf de Thorold était autrefois présente sur une grande partie du plateau tibétain oriental. On la trouve actuellement en populations fragmentées dans le nord-ouest et le sud-ouest du Gansu, l'est et le centre, et le sud du Qinghai, l'est du Tibet, l'ouest du Sichuan et le nord-ouest du Yunnan.

Le cerf de Thorold habite les forêts de conifères, les fourrés de rhododendrons et de saules, ainsi que les prairies alpines, à des altitudes variant de 3 500 et 5 100 mètres. Il descend légèrement en dessous de cette fourchette pendant l'hiver. Contrairement aux autres espèces de cervidés du plateau Qinghai-Tibet, il préfère les habitats plus ouverts.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le régime alimentaire du cerf de Thorold reflète les contraintes écologiques des hauts plateaux tibétains. Espèce strictement herbivore, il se nourrit principalement de graminées alpines, de carex, de jeunes pousses, de feuilles d’arbustes et, en saison favorable, de plantes herbacées diverses. En été, la végétation plus abondante lui permet de consommer une alimentation riche et variée, constituée de jeunes tiges tendres et de fleurs. En hiver, la raréfaction des ressources le contraint à se rabattre sur des plantes ligneuses, des rameaux secs et des herbes desséchées qu’il déterre parfois sous la neige.

Son système digestif, comme celui des autres cervidés, repose sur un estomac compartimenté favorisant la fermentation microbienne, lui permettant de tirer parti d’une végétation pauvre en nutriments. Les mâles, plus imposants, nécessitent une ration quotidienne supérieure, notamment en période de croissance des bois. En revanche, les femelles gestantes ou allaitantes mobilisent davantage d’énergie pour la reproduction et la lactation. Cette alimentation saisonnière, dictée par l’altitude et le climat, conditionne largement leur distribution et leurs migrations locales, puisqu’ils se déplacent souvent pour trouver des zones de pâturage adéquates. Le cerf de Thorold illustre ainsi une adaptation alimentaire étroitement liée aux contraintes de son habitat, en exploitant efficacement des ressources végétales limitées et parfois très dispersées.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)La reproduction du cerf de Thorold suit un cycle annuel marqué par le rut automnal, qui survient entre septembre et novembre. Durant cette période, les mâles, alors dotés de leurs bois pleinement développés, deviennent très territoriaux et se livrent à des combats spectaculaires pour l’accès aux femelles. Ces affrontements, souvent ritualisés, consistent en des duels de force où les adversaires entrechoquent leurs bois et testent leur puissance. Les vainqueurs forment des harems pouvant regrouper entre cinq et quinze femelles.

Après une période de gestation d'environ 230 à 240 jours, la femelle met bas un seul faon, bien que des jumeaux soient occasionnels. Les naissances surviennent à la fin du printemps ou au début de l’été, une période correspondant à une plus grande disponibilité en nourriture. Les nouveau-nés, camouflés par un pelage tacheté, restent dissimulés dans la végétation durant les premières semaines afin d’échapper aux prédateurs. Le sevrage intervient après quatre à cinq mois, mais les jeunes restent souvent auprès de leur mère jusqu’à la saison suivante. Les mâles atteignent leur maturité sexuelle vers deux ans et demi, mais ne participent réellement à la reproduction qu’à partir de cinq ou six ans, lorsqu’ils sont capables de rivaliser avec leurs congénères. Ce cycle reproductif illustre une stratégie équilibrée entre investissement parental et survie dans un environnement exigeant.

Le cerf de Thorold a une espérance de vie moyenne de 12 à 15 ans dans la nature, où il est soumis aux rigueurs du climat et aux menaces de prédation et de braconnage. En captivité, où les conditions sont plus favorables et les soins vétérinaires assurés, certains individus peuvent atteindre 20 ans.

© onikiri - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le cerf de Thorold est un animal grégaire dont le comportement social varie selon les saisons et les besoins écologiques. En dehors de la période du rut, les mâles et les femelles vivent dans des groupes séparés. Les hardes de femelles, souvent accompagnées de leurs jeunes, peuvent compter plusieurs dizaines d’individus, favorisant une vigilance collective face aux prédateurs. Les mâles, quant à eux, se déplacent généralement en petits groupes ou en solitaire.

Pendant l’hiver, lorsque les ressources sont limitées, les cerfs descendent vers des vallées plus accessibles, tandis qu’en été, ils remontent vers les pâturages alpins. Leur activité est surtout crépusculaire, avec une recherche de nourriture concentrée tôt le matin et en fin de journée, évitant les heures les plus froides ou les plus chaudes. Leurs déplacements sont marqués par une grande capacité à franchir des terrains accidentés, témoignant d’une remarquable adaptation au relief montagneux. La communication entre individus repose sur un éventail de vocalisations, de postures corporelles et de signaux olfactifs, particulièrement marqués durant la saison de reproduction où les mâles brament pour attirer les femelles et dissuader leurs rivaux. Le cerf de Thorold combine ainsi des comportements grégaires, territoriaux et adaptatifs, caractéristiques des grands cervidés vivant dans des milieux extrêmes.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Dans son habitat tibétain et himalayen, le cerf de Thorold doit faire face à plusieurs prédateurs naturels, bien que son mode de vie en altitude limite le nombre de menaces. Le principal ennemi naturel est le loup de Mongolie (Canis lupus chanco), qui chasse en meute et cible de préférence les jeunes, les individus affaiblis ou isolés. La panthère des neiges (Panthera uncia) constitue également un danger important, capable de surprendre les cerfs dans les terrains rocheux escarpés où il excelle.

Plus rarement, l’ours Isabelle de l'Himalaya (Ursus arctos isabellinus) peut s’attaquer aux faons ou aux adultes vulnérables, bien que ce type de prédation reste occasionnel. Les rapaces tels que l’aigle royal peuvent capturer de jeunes faons laissés momentanément seuls.

Face à ces menaces, le cerf de Thorold a développé des comportements défensifs basés sur la vigilance collective, l’alerte rapide et la fuite en altitude, où sa morphologie adaptée lui confère un avantage. Toutefois, la pression des prédateurs naturels reste relativement limitée par rapport à celle exercée par l’homme. Le braconnage, motivé par la valeur de sa viande, de ses bois et de certaines parties utilisées en médecine traditionnelle, constitue aujourd’hui la menace principale pour l’espèce. Ainsi, si la prédation naturelle s’inscrit dans un équilibre écologique ancien, ce sont désormais les activités humaines qui pèsent le plus lourdement sur la survie du cerf de Thorold.

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le cerf de Thorold est confronté à plusieurs menaces qui ont mené à un déclin important de ses populations et à leur fragmentation. Historiquement, l'animal a été fortement chassé pour sa viande, ses bois et ses organes, prisés dans la médecine traditionnelle chinoise. La chasse ciblait particulièrement les jeunes mâles pour leurs bois en pleine croissance, ce qui a eu un impact dévastateur sur les effectifs. Cependant, des efforts de conservation récents, incluant la confiscation d'armes à feu dans les communautés locales, ont permis de réduire le braconnage.

La concurrence avec le bétail domestique est une menace majeure pour le cerf dans l'ensemble de son aire de répartition. Le surpâturage par les troupeaux dégrade son habitat, réduisant la disponibilité de nourriture et d'abris, et contribue à la fragmentation de ses populations. En parallèle, pour répondre à la demande en bois de velours, une forme d'élevage intensif a été mise en place. Bien que cette pratique puisse potentiellement alléger la pression sur les populations sauvages en fournissant une source alternative de bois, elle soulève d'autres questions quant à la conservation génétique de l'espèce.

© Klaus Rudloff - BioLib

All rights reserved (Tous droits réservés)

All rights reserved (Tous droits réservés)Le cerf de Thorold est considéré comme une espèce menacée. Il est inscrit dans la catégorie "Vulnérable" (VU) sur la Liste rouge de l'IUCN.

Le cerf de Thorold est considéré comme une espèce en voie de disparition et bénéficie d'une protection rigoureuse. En Chine, sa protection est assurée par une classification comme espèce protégée de classe I selon la législation nationale. Ce statut est également reflété dans la Liste rouge chinoise de 2015, qui confirme son état de vulnérabilité. Des efforts de conservation ont inclus la mise en place de réserves naturelles dans l'ouest de la Chine, telles que Yanchiwan et Sanjiangyuan. Cependant, la protection légale de ces zones ne garantit pas toujours une préservation efficace de leur habitat (Harris 2007).

Pour freiner le braconnage et répondre à la demande du marché, des fermes d'élevage de cerfs publiques ont été créées en Chine durant les années 1970 et 1980. Toutefois, cette initiative a rencontré des difficultés économiques à la fin des années 1980. La surproduction de cerfs provenant de fermes en Nouvelle-Zélande et d'autres pays a entraîné une chute des prix en Chine, rendant l'élevage local non rentable et causant la fermeture de nombreuses fermes. Pour des informations sur les populations de cerfs de Thorold en captivité dans les zoos internationaux, il est possible de consulter la base de données ISIS.

© Xavier Rufray - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du cerf de Thorold est complexe et a fait l'objet de nombreux débats parmi les zoologistes. L'espèce a été officiellement décrite pour la première fois en 1883 par le célèbre explorateur russe Nikolaï Mikhaïlovitch Prjevalski, qui l'a nommée Cervus albirostris, un nom qui signifie littéralement "cerf à museau blanc" en latin, en référence à sa caractéristique faciale la plus distinctive. Malgré cette première description, l'espèce est également connue sous le nom de "cerf de Thorold", car des spécimens ont été acquis par G. W. Thorold en 1892 et ont ensuite été décrits par W. T. Blanford sous le nom de Cervus thoroldi. Au fil des ans, le classement de cette espèce a varié. Des études génétiques et morphologiques ont conduit à des discussions quant à son appartenance au genre Cervus ou à un genre distinct. En 1930, le zoologiste et paléontologiste russe Constantin Constantinovitch Flerov a créé le genre monotypique Przewalskium en l'honneur de Prjevalski, arguant que le cerf de Thorold était suffisamment distinct génétiquement pour justifier un genre à part entière.

Cependant, les recherches taxonomiques plus récentes tendent à réintégrer l'espèce dans le genre Cervus. L'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) et le Global Biodiversity Information Facility (GBIF) reconnaissent tous deux l'espèce sous le nom de Cervus albirostris, en se basant sur la description originale de Prjevalski, bien que le nom de genre alternatif Przewalskium soit souvent mentionné comme un synonyme. Les preuves génétiques récentes suggèrent que la lignée du cerf de Thorold est une branche basale au sein du genre Cervus, se séparant des autres espèces il y a environ 2,5 millions d'années. Cette divergence est relativement récente sur l'échelle évolutive, ce qui ne justifie pas toujours la création d'un genre distinct selon les standards taxonomiques modernes, qui préfèrent généralement une divergence de plus de 5 millions d'années pour créer un genre séparé. Le consensus actuel, bien que non universel, est de maintenir le cerf de Thorold dans le genre Cervus, ce qui le place aux côtés d'autres grands cervidés comme le wapiti.

Il est important de noter que le cerf de Thorold est considéré comme une espèce monotypique, ce qui signifie qu'aucune sous-espèce n'est officiellement reconnue. L'espèce présente une variabilité génétique et morphologique relativement faible au sein de sa distribution géographique actuelle, ce qui n'a pas conduit les taxonomistes à établir des divisions sous-spécifiques. L'absence de sous-espèces s'explique en partie par la fragmentation de l'habitat de l'espèce, qui, bien que dispersée, ne présente pas de barrières génétiques majeures qui auraient favorisé une spéciation locale distincte.

| Nom commun | Cerf de Thorold |

| Autres noms | Cerf à museau blanc Cerf à lèvres blanches |

| English name | Thorold's deer White-lipped deer |

| Español nombre | Ciervo de hocico blanco Ciervo de Thorold |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Cervinae |

| Genre | Cervus |

| Nom binominal | Cervus albirostris |

| Décrit par | Nikolaï Prjevalski |

| Date | 1883 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Groves, C. & Grubb, P. (2011). Ungulate Taxonomy. Johns Hopkins University Press.

Groves, C. & Grubb, P. (2011). Ungulate Taxonomy. Johns Hopkins University Press.

Leslie, D.M. (2011). Cervus albirostris (Artiodactyla: Cervidae). Mammalian Species, 43(877): 159–174.

Leslie, D.M. (2011). Cervus albirostris (Artiodactyla: Cervidae). Mammalian Species, 43(877): 159–174.

Geist, V. (1998). Deer of the World: Their Evolution, Behaviour, and Ecology. Stackpole Books.

Geist, V. (1998). Deer of the World: Their Evolution, Behaviour, and Ecology. Stackpole Books.

Harris, R.B. (2008). "Cervus albirostris" in Wild Ruminants of China. Journal : China Forestry Publishing House.

Harris, R.B. (2008). "Cervus albirostris" in Wild Ruminants of China. Journal : China Forestry Publishing House.

Schaller, G.B. (1998). Wildlife of the Tibetan Steppe. University of Chicago Press.

Schaller, G.B. (1998). Wildlife of the Tibetan Steppe. University of Chicago Press.

Bao, W., & Zhang, Y. (2016). Seasonal movements and habitat use of Thorold’s deer in the Qinghai-Tibet Plateau. Journal of Mammalogy, 97(3), 789-801. DOI : 10.1093/jmammal/gyw035

Bao, W., & Zhang, Y. (2016). Seasonal movements and habitat use of Thorold’s deer in the Qinghai-Tibet Plateau. Journal of Mammalogy, 97(3), 789-801. DOI : 10.1093/jmammal/gyw035

Li, S., & Jiang, Z. (2014). Human-wildlife conflict and conservation of Thorold’s deer in China. Biological Conservation, 172, 123-131. DOI : 10.1016/j.biocon.2014.02.012

Li, S., & Jiang, Z. (2014). Human-wildlife conflict and conservation of Thorold’s deer in China. Biological Conservation, 172, 123-131. DOI : 10.1016/j.biocon.2014.02.012

Yang, Q., et al. (2018). Genetic diversity and population structure of Cervus albirostris in the Qinghai-Tibet Plateau. Conservation Genetics, 19(5), 1145-1156. DOI : 10.1007/s10592-018-1085-7

Yang, Q., et al. (2018). Genetic diversity and population structure of Cervus albirostris in the Qinghai-Tibet Plateau. Conservation Genetics, 19(5), 1145-1156. DOI : 10.1007/s10592-018-1085-7

Feng, Z., et al. (2017). Morphometric and genetic differentiation among populations of Thorold’s deer (Cervus albirostris) in China. Mammalian Biology, 85, 45-53. DOI : 10.1016/j.mambio.2017.04.003

Feng, Z., et al. (2017). Morphometric and genetic differentiation among populations of Thorold’s deer (Cervus albirostris) in China. Mammalian Biology, 85, 45-53. DOI : 10.1016/j.mambio.2017.04.003

Smith, A. T., & Xie, Y. (2013). A Guide to the Mammals of China. Princeton University Press. ISBN : 978-0691154272

Smith, A. T., & Xie, Y. (2013). A Guide to the Mammals of China. Princeton University Press. ISBN : 978-0691154272