Daguet rouge d'Amérique Centrale (Mazama temama)

Le daguet rouge d'Amérique centrale (Mazama temama) est un cervidé néotropical discret et peu étudié, dont l'aire de répartition s'étend du sud du Mexique jusqu'au nord-ouest de la Colombie. Historiquement considéré comme une sous-espèce du daguet rouge d'Amérique du Sud (Mazama americana), des études cytogénétiques et moléculaires ont permis de le reconnaître comme une espèce distincte. Ce petit mammifère, souvent appelé daguet roux du Mexique ou daguet rouge d'Amérique centrale, est typiquement associé aux forêts tropicales, qu'elles soient humides, sempervirentes ou de montagne, bien qu'il puisse s'adapter à des zones de végétation secondaire et même à certains agroécosystèmes comme les plantations de café. Sa rareté et son comportement extrêmement furtif le rendent difficile à observer et à étudier, conduisant l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN) à le classer actuellement dans la catégorie "Données Insuffisantes" (DD). Cette classification souligne le manque critique d'informations sur sa distribution, son abondance et son statut de conservation réel face aux menaces croissantes que sont la chasse et la déforestation.

© Kent Miller - iNaturalist

CC-BY-ND (Certains droits réservés)

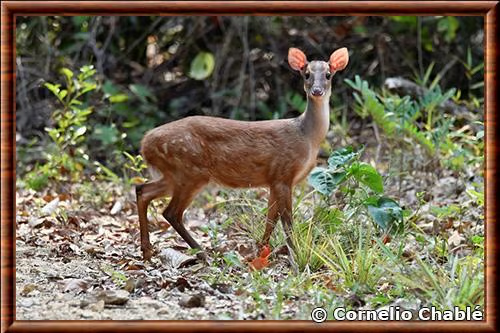

CC-BY-ND (Certains droits réservés)Le daguet rouge d'Amérique centrale est caractérisé par une stature relativement petite comparée à d'autres cervidés, affichant une longueur tête-corps variant généralement de 80 à 110 centimètres et une hauteur au garrot oscillant entre 60 et 70 centimètres. Le poids des adultes se situe entre 12 et 32 kilogrammes, les mâles ayant tendance à être légèrement plus corpulents que les femelles.

La coloration de son pelage est globalement rousse ou roux-châtain sur le corps, d'où son nom commun. Cette teinte rougeâtre devient souvent plus foncée ou plus grise sur les pattes, le cou et la tête, ce qui lui confère un excellent camouflage dans les sous-bois denses de son habitat forestier. Les parties ventrales, y compris l'intérieur des cuisses, la gorge et l'intérieur des oreilles, sont généralement blanchâtres. Fait notable, les jeunes faons naissent souvent avec des taches blanches qui disparaissent progressivement à mesure qu'ils grandissent.

Les mâles portent de courtes et simples "pointes" osseuses non ramifiées, orientées vers le haut, qui sont en fait ses bois. Ses pattes arrière sont un peu plus longues que les pattes avant, ce qui lui donne un profil légèrement incliné, adapté à la progression rapide dans la végétation épaisse et lui permettant de se baisser facilement sous les obstacles.

© Ron Batie - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)On sait très peu de choses sur la répartition et les limites de l'aire de répartition du daguet rouge d'Amérique centrale. On suppose qu'il est présent dans le sud du Mexique, le nord et le centre du Belize, au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica, au Nicaragua, au Honduras, au Panama, et s'étend jusqu'à l'ouest de la Colombie. Au Mexique, des observations ont été faites dans les États riverains du golfe du Mexique et de l'océan Pacifique : Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche et Quintana Roo. Des recherches sur le terrain et des recherches génétiques complémentaires sont nécessaires pour déterminer où daguet rouge d'Amérique centrale se distingue du daguet roux (Mazama americana) et vice versa.

Le daguet rouge d'Amérique centrale est considéré comme caractéristique des sites de hautes futaies bien préservés. Il occupe la forêt pérenne, la forêt nuageuse, la forêt subpérenne et la forêt sèche basse. On peut cependant le trouver également sur des sites transformés tels que les forêts secondaires et les terres cultivées, mais dans certaines zones conservées, il évite les zones déboisées et les types de végétation agricole. Au cours de trois années de piégeage photographique dans la région de la Cordillère de Talamanca au Costa Rica, l'espèce a été observée dans divers habitats forestiers et non forestiers indigènes (mais non altérés), des basses terres au paramo (2 800 m d'altitude). Dans les zones de forte chasse, le daguet fréquente également les forêts faiblement inondées. Sa préférence pour les sites bien préservés semble être une stratégie de protection, car il peut rester immobile et se cacher dans une végétation dense à l'approche d'un prédateur, ou la traverser sans se faire attraper facilement. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer le degré de perturbation et d'isolement des fragments qu'il occupe.

© Manimalworld

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)

CC-BY-NC-SA (Certains droits réservés)Le daguet rouge d'Amérique centrale est principalement un frugivore-herbivore opportuniste, avec un régime alimentaire qui varie en fonction de la disponibilité saisonnière des ressources dans son environnement forestier. Son régime se compose majoritairement de fruits tombés au sol, de graines, de jeunes pousses, de feuilles tendres, de tiges de plantes grimpantes et d'herbes. Des études basées sur l'analyse microhistologique des fèces dans diverses régions de son aire de répartition ont révélé une grande diversité de plantes consommées, appartenant à plusieurs dizaines d'espèces et de familles botaniques.

En périodes de pénurie de fruits, notamment pendant certaines saisons sèches, il peut élargir son régime pour inclure des éléments plus fibreux ou moins nutritifs, tels que des tiges, de l'écorce, des pétioles, des racines et même des champignons. Il a également été documenté qu'il se nourrit occasionnellement de cultures agricoles, notamment de haricots, ce qui le rend parfois considéré comme un ravageur par les agriculteurs locaux. Cette adaptabilité alimentaire lui permet d'occuper différents types de forêts, y compris des zones avec une perturbation humaine modérée, où il peut exploiter des ressources disponibles à l'orée des forêts ou dans des clairières. Il joue un rôle écologique important en tant que dispenseur de graines, favorisant la régénération de la flore locale en ingérant des fruits et en dispersant les graines qu'ils contiennent.

Daguet rouge du Mexique

© Cornelio Chablé - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)La reproduction chez le daguet rouge d'Amérique centrale semble ne pas être strictement saisonnière et peut avoir lieu toute l'année, bien que des pics de naissance puissent être observés en fonction des variations climatiques et de la disponibilité des ressources dans certaines régions. Les individus sont généralement solitaires, et l'accouplement se produit lors de brèves rencontres entre le mâle et la femelle.

Après une période de gestation relativement longue, estimée à environ 225 jours (soit un peu plus de sept mois), la femelle donne naissance à un unique faon, pesant entre 0,5 et 1,4 kilogramme. Les naissances de jumeaux sont très rares. Dès la naissance, le faon est extrêmement vulnérable, mais il est doté d'un pelage tacheté qui lui offre un excellent camouflage dans la litière de la forêt, une stratégie cruciale pour éviter les prédateurs durant ses premières semaines de vie. Le jeune reste sous la garde attentive de sa mère pendant environ un an, apprenant les chemins, les sources de nourriture et les techniques d'évitement des dangers. Les femelles peuvent atteindre la maturité sexuelle et se reproduire dès l'âge d'un an, tandis que l'âge exact de la maturité chez les mâles dans la nature reste moins bien documenté. La faible fréquence des naissances et le temps de dépendance prolongé du jeune à sa mère impliquent un taux de reproduction relativement lent, ce qui rend l'espèce particulièrement sensible aux pressions de chasse et à la fragmentation de son habitat.

© leg9 - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Le daguet rouge d'Amérique centrale est un animal solitaire et principalement nocturne ou crépusculaire, ce qui contribue grandement à sa nature insaisissable. Son pic d'activité a lieu souvent au lever et au coucher du soleil, ainsi que pendant la nuit, moment où il se déplace et se nourrit. Il passe la majeure partie de la journée caché dans la végétation dense pour se reposer et éviter les prédateurs. Ce cervidé est connu pour être extrêmement prudent et farouche, réagissant au moindre bruit suspect. Sa première réaction face à un danger est souvent de s'immobiliser complètement, se fiant à son camouflage pour rester invisible. S'il est détecté, il peut s'enfuir en zigzaguant dans la végétation épaisse, où sa petite taille et son agilité lui donnent un avantage certain.

Les mâles adultes sont considérés comme relativement sédentaires et territoriaux, maintenant de petits domaines vitaux, même si les détails précis de leur organisation sociale et de leur hiérarchie restent peu connus en raison de la difficulté à les étudier. Bien qu'il soit un animal terrestre, le daguet rouge d'Amérique centrale est également un excellent nageur capable de traverser de larges rivières si nécessaire, ce qui est une adaptation utile dans les environnements tropicaux. Les marques de piste, les excréments et les observations directes occasionnelles sont souvent les seules preuves de sa présence dans un habitat donné.

© Alex Castelein - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)Les principaux prédateurs naturels du daguet rouge d'Amérique centrale sont les grands félins qui habitent son aire de répartition néotropicale. Le jaguar (Panthera onca) et le puma (Puma concolor) représentent les menaces les plus importantes pour l'espèce adulte. Ces grands carnivores partagent le même habitat forestier et comptent le daguet parmi leurs proies régulières, jouant ainsi un rôle crucial dans la régulation des populations de cervidés.

D'autres prédateurs potentiels incluent l'ocelot (Leopardus pardalis), ainsi que d'autres carnivores de taille moyenne tels que les canidés sauvages et les rapaces pour les jeunes faons vulnérables. L'une des menaces non naturelles les plus sérieuses pour le daguet rouge d'Amérique centrale est l'être humain. La chasse de subsistance et illégale constitue une pression majeure, car sa viande est très appréciée et recherchée dans de nombreuses communautés locales.

Face à la prédation, le daguet a développé des stratégies de défense qui incluent son comportement extrêmement furtif, le recours à un camouflage efficace dans le sous-bois grâce à sa coloration rousse, et sa capacité à figer son mouvement lorsqu'il sent un danger, ce qui le rend difficile à repérer. De plus, sa capacité à se déplacer rapidement dans la végétation dense et son endurance limitée en font une espèce qui préfère l'évasion rapide plutôt que la course d'endurance en terrain ouvert.

Crédit photo: Alex Kantorovich - Zooinstitutes

La fragmentation de son habitat naturel ainsi que la dégradation celui-ci par les activités agricoles et l'élevage sont les principaux facteurs de la réduction de l'habitat du daguet d'Amérique Centrale et de sa distribution potentielle. Cela inclut aussi les catastrophes naturelles telles que les incendies de forêt. La chasse est une menace majeure dans certaines régions, en particulier dans et autour des zones protégées. La chasse pour les activités culturelles, et principalement en tant que source de nourriture, pourrait en influencer leur nombre, mais aussi leur comportement. Enfin, l'utilisation de pesticides dans les terres agricoles est également une menace non négligeable pour l'espèce.

Le statut actuel ainsi que sa distribution effective et l'état des populations n'étant pas clairement établis, le daguet rouge d'Amérique Centrale est classé temporairement dans la catégorie "Données insuffisantes" (DD) sur la Liste rouge de l'IUCN.

Les mesures de conservation recommandées sont les suivantes :

1) informations complémentaires sur l'état de l'habitat

2) sa répartition et son abondance

3) recherches écologiques

4) étude de son importance pour la communauté humaine, notamment en ce qui concerne les utilisations et les niveaux de prélèvement, ainsi que sa pertinence culturelle

5) mise en oeuvre de plans de gestion et de législations aux niveaux international et national.

Central American red brocket

© Ron Batie - iNaturalist

CC-BY-NC (Certains droits réservés)

CC-BY-NC (Certains droits réservés)L'histoire taxonomique du daguet rouge d'Amérique centrale est complexe et reflète les défis persistants dans la classification des cervidés néotropicaux, souvent caractérisés par des complexes d'espèces cryptiques, c'est-à-dire morphologiquement similaires mais génétiquement distinctes. L'espèce a été formellement décrite par Robert Kerr en 1792 sous le nom de Cervus temama, se basant sur une description antérieure de l'explorateur et naturaliste Francisco Hernández. Pendant près de deux siècles, l'espèce a été principalement considérée comme une sous-espèce du daguet rouge d'Amérique du Sud (Mazama americana), en raison de leurs fortes similarités morphologiques. Cette classification est restée la norme jusqu'à la fin du XXe siècle.

Un tournant décisif s'est produit avec l'avènement des études cytogénétiques. Des analyses de caryotypes menées sur des spécimens captifs ont révélé des différences chromosomiques significatives. Alors que Mazama americana était initialement décrit avec un nombre diploïde de chromosomes (2n) variant de 68 à 70, les spécimens attribués à Mazama temama présentaient un 2n de 49 à 50, ou plus récemment, un 2n de 44 ou 46-47 dans les populations sauvages. Ces variations chromosomiques substantielles ont fourni une preuve solide d'un mécanisme d'isolement reproductif, justifiant l'élévation de Mazama temama au statut d'espèce valide et distincte. Cette reconnaissance a été ultérieurement soutenue par des analyses de phylogénie moléculaire basées sur l'ADN mitochondrial (gènes Cytb, D-loop, COI et ND5), qui ont corroboré la monophylie de Mazama temama et estimé sa divergence d'avec les autres daguets il y a environ 2 millions d'années.

Cependant, l'histoire taxonomique reste en évolution, car des études génétiques et caryotypiques récentes ont mis en lumière des variations importantes au sein de Mazama temama (par exemple, entre les populations du Veracruz et du Campeche au Mexique), suggérant l'existence potentielle d'un complexe d'espèces cryptiques sous le nom actuel de Mazama temama. Le spécimen de référence (néotype) de l'espèce est désormais conservé au Mirador, Veracruz (Mexique), consolidant l'identité de l'espèce malgré les débats sur les limites des sous-espèces ou des espèces.

La taxonomie infraspécifique du daguet rouge d'Amérique centrale est sujette à débat, mais traditionnellement, trois sous-espèces sont généralement reconnues par les autorités taxonomiques. Ces distinctions sont principalement basées sur des variations morphologiques (couleur du pelage, taille) et géographiques historiques.

- Mazama temama temama : la sous-espèce nominale, dont l'aire de répartition est historiquement centrée sur le Mexique et le Guatemala.

- Mazama temama cerasina : souvent désignée comme le daguet rouge du Guatemala, bien que sa répartition puisse s'étendre au-delà de ce pays.

- Mazama temama reperticia : parfois nommée daguet de la Zone du Canal, dont la distribution s'étendrait vers le sud de l'aire de répartition de l'espèce, couvrant des pays comme le Panama et potentiellement le nord-ouest de la Colombie.

Il est crucial de noter que la validité de ces sous-espèces fait l'objet d'un examen minutieux à la lumière des récentes analyses cytogénétiques et moléculaires. Comme mentionné précédemment, certaines études suggèrent des différences chromosomiques et génétiques significatives entre les populations mexicaines (Veracruz vs Campeche) qui pourraient remettre en question ces divisions traditionnelles et indiquer la présence de lignées génétiquement isolées, voire d'espèces cryptiques non encore formellement décrites. La rareté des spécimens bien documentés et la difficulté d'obtenir des données génétiques et morphologiques de haute qualité à travers toute l'aire de répartition géographique de l'espèce complexifient la résolution complète de sa structure infraspécifique.

| Nom commun | Daguet rouge d'Amérique Centrale |

| Autre nom | Daguet d'Amérique Centrale Daguet roux du Mexique |

| English name | Central American Red Brocket |

| Español nombre | Venado Cabrito Venado Temazate |

| Règne | Animalia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embranchement | Vertebrata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Sous-ordre | Ruminantia |

| Famille | Cervidae |

| Sous-famille | Capreolinae |

| Genre | Mazama |

| Nom binominal | Mazama temama |

| Décrit par | Robert Kerr |

| Date | 1792 |

Satut IUCN |  |

* Liens internes

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Liste Rouge IUCN des espèces menacées

Mammal Species of the World (MSW)

Mammal Species of the World (MSW)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

Système d'information taxonomique intégré (ITIS)

* Liens externes

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

* Bibliographie

Duarte, J. M. B., Gonzales, S., & Maldonado, J. E. (2008). The remarkable complexity of Neotropical deer (Cervidae: Artiodactyla) taxonomy. Journal of Mammalogy, 89(3), 533–544.

Duarte, J. M. B., Gonzales, S., & Maldonado, J. E. (2008). The remarkable complexity of Neotropical deer (Cervidae: Artiodactyla) taxonomy. Journal of Mammalogy, 89(3), 533–544.

Sandoval, E. D. P., Rola, L. D., Morales-Donoso, J. A., Gallina, S., Reyna-Hurtado, R., & Duarte, J. M. B. (2022). Integrative analysis of Mazama temama (Artiodactyla: Cervidae) and designation of a neotype for the species. Journal of Mammalogy, 103(2), 447–458.

Sandoval, E. D. P., Rola, L. D., Morales-Donoso, J. A., Gallina, S., Reyna-Hurtado, R., & Duarte, J. M. B. (2022). Integrative analysis of Mazama temama (Artiodactyla: Cervidae) and designation of a neotype for the species. Journal of Mammalogy, 103(2), 447–458.

Duarte, J. M. B., & González, S. (2010). Neotropical Cervidology: Biology and Medicine of Latin American Deer. Jaboticabal: FUNEP/IUCN.

Duarte, J. M. B., & González, S. (2010). Neotropical Cervidology: Biology and Medicine of Latin American Deer. Jaboticabal: FUNEP/IUCN.

Medellín, R. A., & Equihua, M. (1998). Mammal species richness and habitat use in rainforest and abandoned agricultural fields in Chiapas, Mexico. Journal of Applied Ecology, 35(1), 13-23.

Medellín, R. A., & Equihua, M. (1998). Mammal species richness and habitat use in rainforest and abandoned agricultural fields in Chiapas, Mexico. Journal of Applied Ecology, 35(1), 13-23.

March, I. J. (1990). Advances in deer biology in Latin America. In: Biology and Management of Neotropical Deer. Instituto de Ecología, México.

March, I. J. (1990). Advances in deer biology in Latin America. In: Biology and Management of Neotropical Deer. Instituto de Ecología, México.

Vargas, J., Pérez-Irineo, G., & Santos-Moreno, A. (2017). Distribution and conservation of the Central American red brocket (Mazama temama) in Mexico. Therya, 8(1), 13-21.

Vargas, J., Pérez-Irineo, G., & Santos-Moreno, A. (2017). Distribution and conservation of the Central American red brocket (Mazama temama) in Mexico. Therya, 8(1), 13-21.

Rossi, R. V., Duarte, J. M. B., & Trovati, R. G. (2010). Mazama temama (Cervidae). Mammalian Species, 42(868), 163–171.

Rossi, R. V., Duarte, J. M. B., & Trovati, R. G. (2010). Mazama temama (Cervidae). Mammalian Species, 42(868), 163–171.

Weber, M., & González, S. (2003). Habitat use and activity patterns of the Central American red brocket deer (Mazama temama) in a tropical rainforest. Journal of Zoology, 260(2), 177-184.

Weber, M., & González, S. (2003). Habitat use and activity patterns of the Central American red brocket deer (Mazama temama) in a tropical rainforest. Journal of Zoology, 260(2), 177-184.

Mandujano, S., & Gallina, S. (1995). Ecology and conservation of Neotropical deer. Biological Conservation, 71(2), 121-128.

Mandujano, S., & Gallina, S. (1995). Ecology and conservation of Neotropical deer. Biological Conservation, 71(2), 121-128.